Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Apr. 2022 abgeschlossen.

KarriereMedscape: Arztberuf noch fest in Männerhand

| 60 Prozent der Ärztinnen fühlen sich gegenüber ihren männlichen Kollegen benachteiligt. Das ergab eine Umfrage des Informationsdienstes Medscape (online unter iww.de/s5834). Wo sich dieses Gefühl manifestiert und wie sich die Diskriminierung konkret auswirkt, zeigt der Report ebenfalls. An der Umfrage beteiligten sich 500 Frauen und 534 Männer. |

Work-Life-Balance bleibt schwierig

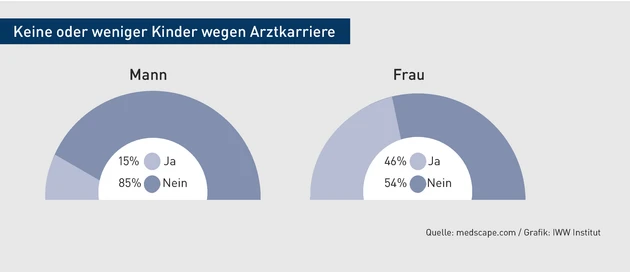

Das größte Problem im Arztberuf ist für Frauen und Männer zunächst einmal dasselbe: die Work-Life-Balance zu finden und aufrechtzuerhalten. Dies geben mit einem Anteil von 33 Prozent sogar etwas mehr männliche Befragte der Medscape-Umfrage an als dies bei den Ärztinnen der Fall ist. Was sie allerdings genau darunter verstehen, bleibt unklar, denn bei der Frage nach der Vereinbarkeit von Job und Kindererziehung sehen nur sieben Prozent der Ärzte, aber 15 Prozent der Ärztinnen ein Problem. Dementsprechend haben nur 15 Prozent der befragten Ärzte wegen Ihrer Karriere weniger bzw. gar keine Kinder, bei den befragten Ärztinnen sind es dagegen 46 Prozent.

Betrachtet man das Lebensalter detaillierter, kippt das Bild von der Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie: Denn es sind vor allem jüngere Männer, die Kritik an der fehlenden Vereinbarkeit von Familie und Beruf äußern, sogar häufiger als Frauen desselben Alters. Das sollte Chefs aufhorchen lassen, da hier nicht zum ersten Mal deutlich wird, dass kommende Generationen nur noch bedingt bereit sind, ihr Privatleben dem Beruf unterzuordnen.

Dennoch nahmen aktuell erst 20 Prozent aller befragten Ärzte Elternzeit, während dies bei 72 Prozent der Ärztinnen der Fall war. Die Entscheidung gegen die Elternzeit wurde unterschiedlich begründet, teilweise mit der Angst vor einem Karriereknick oder Gehaltsverlusten, aber auch damit, dass es andere Möglichkeiten der Kinderbetreuung gegeben habe.

Karrierechancen hängen vom Geschlecht ab

Wenn also ein stärkeres familiäres Engagement junger Ärzte als Zukunftsszenario realistisch klingen mag, findet dies in der aktuellen Praxis noch keinen großen Niederschlag. So haben 42 Prozent der Frauen den Eindruck, dass ihr Geschlecht einen negativen Einfluss auf ihre Karrierechancen hat, bei den Männern geben 17 Prozent an, dass sie qua Geschlecht Vorteile genössen. Neutral bewerten drei Viertel der Männer, aber nur knapp die Hälfte der Frauen ihre Position.

Etwas weniger ausgeprägt scheinen die Unterschiede beim Gehalt: Hier sieht ein Drittel der Frauen Defizite, 81 Prozent der Männer hingegen erkennen keine Gender-Effekte bei den Verdienstmöglichkeiten. Für den beruflichen Aufstieg sind nicht zuletzt Netzwerke von Bedeutung, und hier zeigt sich, dass Männer zwar häufig Unterstützung von Frauen bekommen – 32 Prozent der Befragten gaben das an – umgekehrt aber nur 13 Prozent der Ärztinnen ihrerseits bereits von männlichen Kollegen gefördert worden seien.

Mehr Teilzeitangebote und flexiblere Arbeitszeiten

Bei der Frage nach den Verbesserungen in Sachen Gleichstellung in den vergangenen fünf Jahren wurden am häufigsten Teilzeitangebote (59 Prozent der Männer und 55 Prozent der Frauen) und flexible Arbeitszeiten (54 und 41 Prozent) genannt. Keinerlei Verbesserung konnten indes ein Viertel der befragten Ärztinnen und 15 Prozent der Ärzte ausmachen.

Der größte Unterschied zwischen den Geschlechtern in der Wahrnehmung von Verbesserungen zeigt sich in den Bereichen Einkommen und Aufstiegschancen: Hier glauben 36 (Einkommen) und 44 (Aufstiegschancen) Prozent der Männer an mehr Gleichstellung im Vergleich zu vor fünf Jahren, aber nur jeweils 19 Prozent der Frauen.

Merke | Dass die Wahrheit vermutlich in der Mitte liegen könnte, zeigt der Blick auf angestrebte Beförderungen. Hier liegen die Frauen mit 39 Prozent deutlich vor den Männern mit 24 Prozent. Aktuell arbeiten 42 Prozent der befragten Ärztinnen in einer Führungsposition, bei den Ärzten sind es 61 Prozent. |

Bewusstes Auftreten für mehr Respekt

Die Umfrage befasste sich auch damit, ob sich Medizinerinnen und Mediziner in einer besonderen Weise verhalten müssen, um von Kollegen und Patienten akzeptiert zu werden. Tatsächlich gaben elf Prozent aller Männer und 27 Prozent der Frauen an, dass sie sich anstrengen müssen, um souverän zu wirken. Generelle Unsicherheit im Umgang mit Patienten kennen überdies beide Geschlechter mit einem Anteil von einem knappen Drittel.

Merke | Das heißt umgekehrt nicht, dass Patientinnen und Patienten umgekehrt die Ärztinnen und Ärzte auf die gleiche Weise wahrnehmen: So wurden bereits 33 Prozent der Ärztinnen für eine Pflegekraft gehalten, während dies nur drei Prozent der Ärzte bereits passiert ist. |

Pandemie vergrößert Ungleichheit

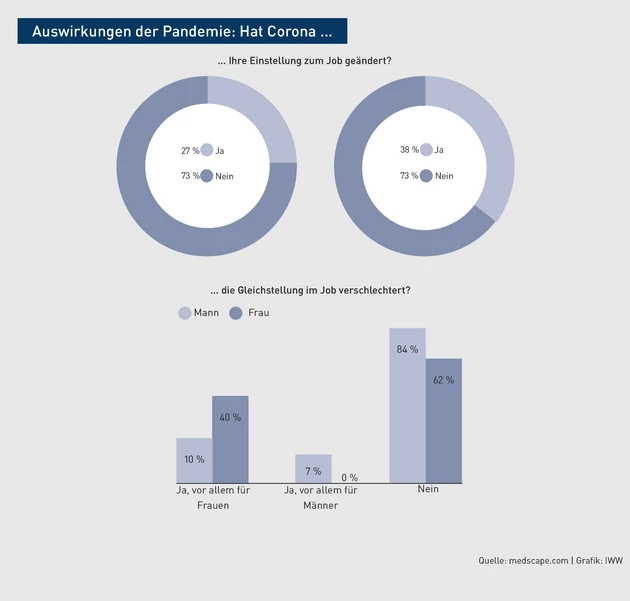

Im Hinblick auf die aktuelle pandemische Lage gaben 40 Prozent der befragten Ärztinnen an, dass sich ihre Lage dadurch verschlechtert habe, bei den Männern waren es nur zehn Prozent, die Nachteile für Frauen im Vergleich zu früheren Zeiten feststellen konnten (siehe Grafik). Eine Verschlechterung für Männer gaben null Prozent der Frauen und sieben Prozent der Männer an.

Wozu die Pandemie aber auch geführt hat, ist laut Umfrage die Tatsache, dass sowohl Ärztinnen als auch Ärzte stärker auf ihre eigene Work-Life-Balance achten. Außerdem konnten die Befragten durch den hygienebedingten Mehraufwand eine erhöhte Distanz und damit ein schlechteres Verhältnis zu den Patientinnen und Patienten feststellen.

AUSGABE: CB 4/2022, S. 18 · ID: 47888533