Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe März 2024 abgeschlossen.

VermögensverwaltungBeteiligung an Kapitalgesellschaften: In den Fällen ist es ertragsteuerfreie Vermögensverwaltung

| Die Vermögensverwaltung stellt bei gemeinnützigen Körperschaften einen Sonderfall dar. Sie bleibt ertragsteuerfrei, gehört aber nicht zu den satzungsmäßigen steuerbegünstigten Tätigkeiten. Deswegen ist es wichtig, die Vermögensverwaltung von nicht begünstigen wirtschaftlichen Tätigkeiten abzugrenzen. Das ist im Einzelfall schwierig. Damit Sie Probleme erkennen und proaktiv lösen können, macht SB Sie in einer Beitragsserie mit den Einzelfällen vermögensverwaltender Tätigkeiten vertraut. Im hier folgenden dritten Teil geht es um die Beteiligung an Kapitalgesellschaften. |

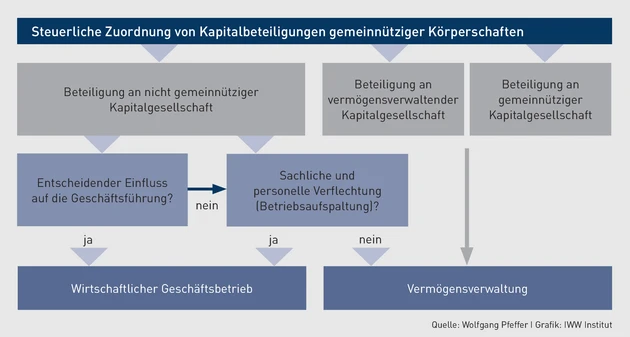

Die steuerliche Zuordnung der Beteiligung

Grundsätzlich fällt die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft in die Vermögensverwaltung. Das gilt auch bei einer mehrheitlichen Beteiligung. Uneingeschränkt gilt das, wenn es sich um die Beteiligung an einer vermögensverwaltenden Kapitalgesellschaft handelt oder die Kapitalgesellschaft selbst gemeinnützig ist (AEAO, Ziffer 3 zu § 64). Es spielt in diesen Fällen keine Rolle, wie hoch die Beteiligung ist oder ob ein weitgehender Einfluss auf die Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft ausgeübt wird.

Rechtsprechung und Finanzverwaltung sehen aber bei der Beteiligung an einer gewerblich tätigen Kapitalgesellschaft zwei Ausnahmen:

- Ausnahme 1: Die gemeinnützige Körperschaft übt durch die Beteiligung de facto einen entscheidenden Einfluss auf die laufende Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft aus.

- Ausnahme 2: Es liegt eine Betriebsaufspaltung vor.

Wichtig | Diese beiden Fälle spiegeln die unterschiedlichen Definitionen der Vermögensverwaltung wider: Einerseits wird sie nach § 14 AO von einer Teilnahme am wirtschaftlichen Verkehr abgegrenzt, andererseits nach § 15 EStG von gewerblichen Einkünften. Hier greift dann das Rechtsprechungskonstrukt der Betriebsaufspaltung, das eine rechtsmissbräuchliche Gestaltung zur Vermeidung von Gewerbesteuer verhindern soll.

Das gilt bei Zuordnung zum steuerpflichtigen wGb

Auch wenn die Beteiligung einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zugeordnet ist, bleiben ausgeschüttete Gewinne nach § 8b Abs. 1 KStG und § 9 Nr. 2a GewStG in vielen Fällen körperschaft- und gewerbesteuerfrei. Das gilt auch für Veräußerungsgewinne. Damit wird eine Doppelbesteuerung vermieden. Ausnahmen stellen hier geringe Beteiligungen (sog. Steuerbesitz) dar.

Für gemeinnützige Körperschaften sind diese Ausnahmen aber ohne Bedeutung, weil in diesem Fällen regelmäßig eine Zuordnung zur steuerfreien Vermögensverwaltung erfolgen wird. Sie können die ertragsteuerlichen Folgen empfangener Gewinnausschüttungen außer Acht lassen.

Relevant ist die Zuordnung aber bezüglich der zeitnahen Mittelverwendung. Während in der Vermögensverwaltung bis zu einem Drittel der Überschüsse einer freien Rücklage zugeführt werden können, sind das im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben bis zu zehn Prozent (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO).

Zuordnungskriterium: Einfluss auf die Geschäftsführung

Ein entscheidender Einfluss auf die laufende Geschäftsführung führt dazu, dass der Inhaber der Beteiligung unmittelbar selbst am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt. Das führt dann zu einer faktischen Mitunternehmerschaft und schließt eine Zuordnung zur Vermögensverwaltung aus.

Diese Auffassung beruht aber auf einer Einzelentscheidung des BFH (Urteil vom 30.06.1971, Az. I R 57/70), die nicht durch weitere Rechtsprechung unterlegt oder spezifiziert ist. Die Finanzverwaltung hat diese Auffassung übernommen (AEAO, Ziffer 3 zu § 64). Auch hier finden sich aber keine näheren Erläuterungen dazu, wann ein solcher entscheidender Einfluss auf die laufende Geschäftsführung vorliegt.

Er ergibt sich jedenfalls noch nicht unmittelbar aus der Höhe der Beteiligung und den damit verbundenen – gesetzlich zustehenden – Gesellschafterrechten. Selbst eine hundertprozentige Beteiligung genügt dafür nicht (BFH, Urteil vom 25.08.2010, Az. I R 97/09, Abruf-Nr. 212162).

In dem Urteil vom 30.06.1971 (Az. I R 57/70) hatte der BFH einen wesentlichen Einfluss auf die laufende Geschäftsführung angenommen, weil die Geschäftsleitungen der beiden Gesellschaften identisch besetzt waren (Personalunion) und kein weiterer Geschäftsführer an der Geschäftsführung mitwirkte. Eine Mehrheitsbeteiligung an der GmbH war dazu nicht erforderlich. Im Gegenteil, der Verband war nur zu zehn Prozent am Stammkapital der GmbH beteiligt. Das zeigt, dass es nicht auf die mit der Beteiligung verbunden Einflussmöglichkeiten ankommt, sondern auf andere Kriterien – hier den tatsächlichen Einfluss über die personenidentische Geschäftsleitung.

Wichtig | Diese Rechtsgrundsätze hat der BFH für einen Berufsverband aufgestellt. Zumindest die Finanzverwaltung überträgt sie aber auch auf gemeinnützige Körperschaften. Der BFH geht dabei davon aus, dass die entscheidende Einflussnahme nicht nur rechtlich möglich sein muss, sondern auch tatsächlich erfolgt. Unklar ist, wie das in Einzelnen geprüft werden soll.

Ebenfalls denkbar wäre die Annahme eines entscheidenden Einflusses auf die laufende Geschäftsführung, wenn die GmbH-Satzung besondere Bestimmungen enthält, die den Gesellschaftern Einflussmöglichkeiten einräumen, die über die Regelungen des GmbH-Gesetzes hinausgehen. Das wäre aber zum einen unüblich, zum anderen müssten diese Sonderrechte einen direkten Einfluss auf die Leitung der GmbH haben und auch tatsächlich genutzt werden.

Beispiel |

Hat ein Gesellschafter Sonderstimmrechte bei der Bestellung des Geschäftsführers, führt das zu keinem solchen Einfluss, weil das auch im Fall einer Mehrheitsbeteiligung der Fall wäre. Es müsste also mindestens eine weitgehende Einzelweisungsbefugnis gegenüber der Geschäftsführung bestehen. |

Das gilt für Beteiligung an einer gemeinnützigen GmbH

Die Beteiligung an einer gemeinnützigen GmbH wird immer der Vermögensverwaltung zugeordnet. Das Problem der Betriebsaufspaltung besteht hier nicht (OFD Frankfurt, 22.02.1999, Az. S 2729 A – 3 – St II 12). Das gilt auch, wenn eine Personenidentität in der Leitung von Mutter- und Tochterorganisation besteht und wesentliche Betriebsgrundlagen im Besitz der Mutter bleiben.

Von Bedeutung ist das insbesondere bei der Ausgliederung von Zweckbetrieben in eigene GmbH, deren Geschäftsanteile ganz oder überwiegend von der gemeinnützigen Organisation gehalten werden. Eine solche Auslagerung hat steuerlich keine Vorteile, weil der Zweckbetrieb auch innerhalb der Mutterorganisation steuerbegünstigt ist. Eine Ausgründung in eine gemeinnützige GmbH wird also in der Regel aus organisatorischen Gründen oder wegen der Haftungsgestaltung erfolgen. Auch als Rechtsform für eine langfristige Kooperation von gemeinnützigen Einrichtungen kann die gGmbH sinnvoll sein.

- Beitrag „Die ertragsteuerfreie Vermögensverwaltung – Abgrenzung zu den anderen Sphären der Stiftung“, SB 1/2024, Seite 14 → Abruf-Nr. 49781266

- Beitrag „Beteiligung an Personengesellschaften: Wann ist es ertragsteuerfreie Vermögensverwaltung?“, SB 2/2024, Seite 35 → Abruf-Nr. 49853257

AUSGABE: SB 3/2024, S. 51 · ID: 49888693