Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Juni 2025 abgeschlossen.

Katastrophenmedizin„Krankenhäuser müssen für Krieg, Terror, Pandemien und Naturkatastrophen robust werden!“

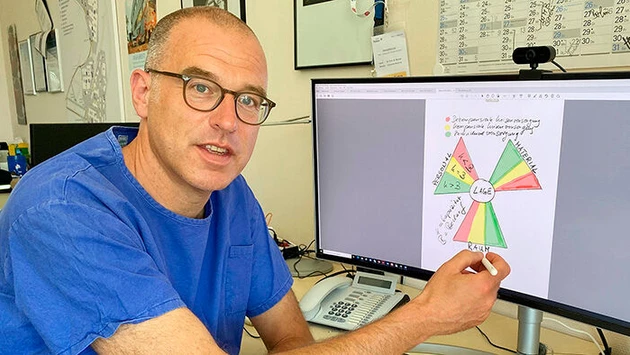

| Um Medizinstudierende besser auf Katastrophen, Krisen und Anschläge vorzubereiten, bietet das Universitätsklinikum Würzburg seit dem vergangenen Wintersemester das Wahlfach Katastrophenmedizin an. Univ.-Prof. Dr. med. Thomas Wurmb ist Facharzt für Anästhesiologie und Oberarzt in der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie des Universitätsklinikums. Er leitet dort die Sektion Notfall- und Katastrophenmedizin und die Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin, die das Wahlfach etablierte. Ursula Katthöfer (textwiese.com) fragte, worauf es bei der Katastrophenmedizin ankommt. |

Frage: An welchem Punkt wird die Individual- zur Katastrophenmedizin?

Antwort: Individual- und Katastrophenmedizin sind im Prinzip zwei extreme Pole, wobei es Übergänge gibt. Wesentliches Charakteristikum der Katastrophenmedizin ist, dass der Bedarf an Behandlungskapazität die vorhandenen Möglichkeiten deutlich überschreitet. Als Mediziner müssen wir uns überlegen, wie wir die wenigen Ressourcen so verteilen, dass wir möglichst vielen Patienten helfen können. Im Vordergrund steht das Überleben möglichst vieler Patienten, nicht das Outcome des Einzelnen.

Frage: Das Wahlfach Katastrophenmedizin ist sehr praktisch aufgebaut. Sprechen wir trotzdem zunächst über die Theorie. Wie bereiten Sie Ihre Studierenden auf den Katastrophenfall vor?

Antwort: Wir fangen mit einem ganz einfachen Schaubild an. Es zeigt eine Waage, in deren Waagschalen sich auf der einen Seite die zu behandelnden Menschen und auf der anderen Seite Personal, Material und Räume befinden. Wir sensibilisieren und fragen, in welche Konflikte uns die mangelnden Ressourcen stürzen. Außerdem stellen wir verschiedene Schadenslagen dar und zeigen, dass auch das Krankenhaus Teil des Katastrophengebiets sein kann. So brach bei der Flutkatastrophe 2021 in Deutschland auch die medizinische Versorgung zusammen. In Erdbebengebieten ist das Personal oft selbst betroffen. Schließlich sprechen wir über die rechtlichen Grundlagen. In Deutschland kümmert sich der Bund um den Zivilschutz, die Länder sind für den Katastrophenschutz zuständig. Wir erläutern, wo sich Zivil- und Katastrophenschutz voneinander abgrenzen und wo sie zusammenarbeiten.

Frage: Dann geht es in die Praxis. Wie lernen Studierende, im Falle von vielen Verletzten den Überblick zu gewinnen und so schnell wie möglich Leben zu retten?

Antwort: Wir setzen sie nicht unter Stress, indem sie mit einem Pflaster 100 Patienten versorgen sollen. Stattdessen geben wir zuerst Werkzeuge an die Hand, um typische Verletzungsmuster wie Schuss- und Stichverletzungen schnell und effektiv zu behandeln. Dann setzen wir sie einer Sichtungssituation aus. Die Studierenden müssen die zu behandelnden Patienten in Kategorien einteilen: Wer braucht dringend Soforthilfe, wer kann mit wenigen Maßnahmen für ein bis zwei Stunden stabilisiert werden und wer ist nur leicht verletzt und könnte andere Leichtverletzte versorgen? Diese sogenannte Triage ist notwendig, um die wenigen Ressourcen nicht für die Patienten zu nutzen, die sie entweder nicht nötig haben oder die so schwer verletzt sind, dass wir ihr Leben nicht retten können. Sind die Ressourcen unnötig verbraucht, lässt sich denjenigen, die profitiert hätten, nicht mehr helfen. Das ist ein schwieriger Prozess, für den man starke Nerven braucht – auch weil man von einem Patienten zum nächsten weitergehen muss.

Frage: Wie lässt sich eine solche Katastrophenlage für Studierende simulieren?

Antwort: Wir trainieren in einem praktischen Übungsparcours mit Mimen. Das sind Studierende oder Schauspieler aus Hilfsorganisationen, die sich schminken. Bei einer gut gemachten Simulation ist erstaunlich, wie schnell das Gefühl, nichts sei echt, verloren geht.

Frage: Wie arbeiten Sie sonst zu Ausbildungszwecken mit dem Katastrophenschutz zusammen?

Antwort: Der Katastrophenschutz ist an Hilfsorganisationen wie z. B. das Bayerische Rote Kreuz (BRK) gekoppelt. Ihre ehrenamtlichen Bereitschaften besetzen die Fahrzeuge und Einheiten des Katastrophenschutzes und stellen die Sanitätsdienste für große Festivals und Sportveranstaltungen. Bei unserer Exkursion zu einem großen Sanitätsdienst des BRK kam den Studierenden die einschlagende Erkenntnis, dass die Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes alle Freiwillige sind. Sie bekommen quasi nichts für ihr Engagement. Das hat den Studierenden die Augen geöffnet.

Frage: Das Universitätsklinikum startete im vergangenen Wintersemester mit dem Wahlfach. Wie ist das Feedback?

Antwort: Die Evaluation steht noch aus, doch waren die Studierenden begeistert. Sie haben viel gelernt und erkennen jetzt, wie wichtig Katastrophenmedizin ist. Auch von unserem Direktor der Klinik und dem Dekan der Medizinischen Fakultät hatten wir die volle Unterstützung. Es kam schon die Frage auf, warum wir Katastrophenmedizin nur als Wahlfach und nicht für alle Studierenden anbieten. Doch wollten wir erst schauen, wie das Fach aufgenommen wird.

Frage: Welchen Einfluss hatten Zeitenwende und Kriegstauglichkeit auf die Idee, das Wahlfach Katastrophenmedizin einzurichten?

Antwort: Im Hinblick auf die Bewältigung von Großschadenslagen hat sich in den vergangenen zehn Jahren viel gewandelt. Vor etwa zwölf Jahren gründeten wir die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Krankenhaus-Einsatzplanung (DAKEP e.V.) mit dem Ziel, den Katastrophenschutz an Krankenhäusern aus der unbeliebten Schmuddelecke zu holen (Anm. d. Red: Positionspapier vom März 2024 online unter iww.de/s12844). Jetzt lässt die Weltlage keinen Zweifel daran, dass es ein lebendiges Fach ist. Anfangs ernteten wir viel Unverständnis, heute werden wir aufgesaugt, weil das Defizit erkannt wurde. Allerdings würde ich den Begriff „kriegstauglich“ in „tauglich“ ändern. Wir brauchen ein robustes Gesundheitssystem, um den Anforderungen an das Gesundheitswesen gerecht zu werden. Es stellt sich nicht die Frage, was wir leisten wollen, sondern was wir leisten müssen. Wenn wir nichts tun, verpassen wir angesichts der Weltlage unseren Versorgungsauftrag. Es gibt keine Alternative zur Robustheit. Ob Krieg, Flutkatastrophe, Pandemie oder Terroranschlag – wir müssen tauglich sein. Die Schönwetterzeiten sind vorbei.

Frage: Das Universitätsklinikum Würzburg ist ein Maximalversorger. Wie könnten kleinere Kliniken in der Fläche eingebunden werden?

Antwort: Unabhängig von der Größe der Häuser ist Personal notwendig, das weiß, wie ein Haus in besonderen Einsatzlagen reagiert: Wer alarmiert wen, wer ist für was zuständig, welche Material- und Personalressourcen sind vorhanden? Und wer hilft z. B. bei der Räumung des Krankenhauses, wenn es überflutet wird? Das zu planen, erfordert personelle Ressourcen, für die es bisher keine Finanzierung gibt. Das müssen wir ändern. Noch ist gesetzlich sehr allgemein vorgeschrieben, dass ein Krankenhaus sich auf den Katastrophenfall vorbereiten muss. Um konkreter zu werden, liegt noch viel Arbeit vor uns. Auch ein kleines Krankenhaus braucht eine kompetente Person, die sich um die konkrete Alarm- und Einsatzplanung kümmert. Das geht nicht nebenbei, dafür braucht es personelle Ressourcen, die finanziert werden müssen.

Frage: Nehmen Krankenhäuser diese Bedrohungslagen ausreichend ernst?

Antwort: Wir brauchen die Bereitschaft der Krankenhäuser, sich mit den Themen der Katastrophenmedizin und der Vorbereitung auf Großschadenslagen aktiv zu beschäftigen. Krankenhäuser arbeiten grundsätzlich in Versorgungsstrukturen, besondere Schadenslagen erfordern das Umdenken in Einsatzstrukturen. Das ist nicht ganz einfach und muss im Vorfeld geschult und trainiert werden. Außerdem müssen die Krankenhäuser offen und ehrlich mit ihren Behandlungskapazitäten umgehen. Dazu gehört auch eine gute Kommunikation untereinander. Wenn es in den nächsten Jahren zu einem Bündnisfall kommen sollte, muss man in Deutschland pro Tag mit 1.000 Verwundeten rechnen. Um die Kapazitäten für deren Versorgung zu steuern, braucht es ein gutes Netzwerk.

Frage: Wäre denn eine Steuerung und Ausweitung der Kapazitäten angesichts bürokratischer Hürden machbar?

Antwort: Gerade für die Bündnis- und Landesverteidigung ist es essentiell, von unserem überregulierten Alltag wegzukommen, hin zu einfachen und praktikablen Lösungen. Komplexe Standards und Berichtspflichten beispielsweise für die Abrechnung von Leistungen einzuhalten, ist in einem Extremfall einfach nicht machbar. Zur Robustheit gehört auch eine überschaubare, einfache Handlungsfähigkeit.

Herr Professor Wurmb, vielen Dank für das Gespräch!

AUSGABE: CB 6/2025, S. 8 · ID: 50401912