Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Sept. 2025 abgeschlossen.

UnternehmenssteuerungKennzahlen im Automobilhandel (Teil 5) – Marktbearbeitung strategisch angehen

| Kennzahlen sind in Unternehmen die zentralen Größen für Führungsentscheidungen. In einer sechsteiligen Beitragsserie erklärt ASR, wie Autohäuser Kennzahlen richtig interpretieren und für sich nutzen können. In den Beiträgen 1 bis 4 wurden die wichtigsten Bilanz- und Ertragskennzahlen nebst ihrer Soll-Größen erläutert sowie die Betrachtung um Fragen der Kapitaldienstfähigkeit erweitert. Im fünften Teil wird dieser Ansatz mit den strategischen Fragen der Marktbearbeitung anhand von Best Practice kombiniert. |

Was hinter dem Stichwort Marktbearbeitung steckt

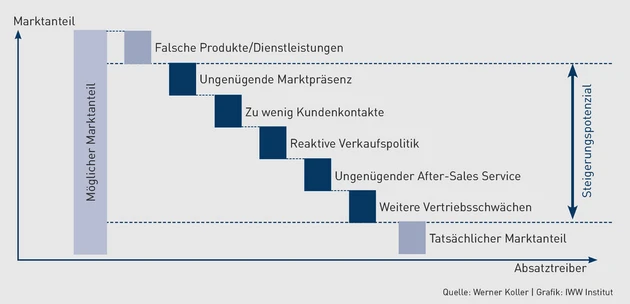

Zentrale Ergebnisgröße für eine erfolgreiche Marktbearbeitung ist der erreichte Marktanteil bzw. die Marktausschöpfung. Hier ist in vielen Fällen ein hohes Steigerungspotenzial vorhanden. Wesentliche Absatztreiber sind

- die aus Kundensicht qualitativ und preislich richtigen Produkte und Dienstleistungen,

- eine ausreichende Marktpräsenz vor allem hinsichtlich Bekanntheit und Erreichbarkeit des Standorts sowie

- die Generierung einer ausreichenden Anzahl an Kundenkontakten, da auch in guten Autohäusern nur etwa jeder achte Interessent auch tatsächlich kauft. Insofern ist hier auch ein professionelles Angebots- und Terminmanagement unverzichtbar. Eine aktive Verkaufspolitik ist darauf ausgerichtet, Kunden vor Ort zu gewinnen (z. B. im Rahmen der Außendiensttätigkeiten von Verkaufspersonal).

Ein aus Kundensicht guter After-Sales-Service ist entscheidend für die langfristige Kundenbindung. Kunden reagieren außerordentlich sensibel auf Qualitätsdefizite bei der Wartung und Instandsetzung ihres Fahrzeugs. Negativ ausgeprägt sorgen die Hauptabsatztreiber dafür, dass der im Markt bei optimaler Leistung erreichbare Marktanteil teils deutlich verfehlt wird.

Für die strategische Ausrichtung der Vertriebsfunktionen in einem Autohaus sind zwei Handlungsansätze für ein optimales betriebswirtschaftliches Ergebnis besonders bedeutend: Die Ausrichtung des Vertriebsinstrumentariums am Kundenwert sowie die Preispolitik.

Steuerung und Optimierung des Kundenwerts als Best Practice

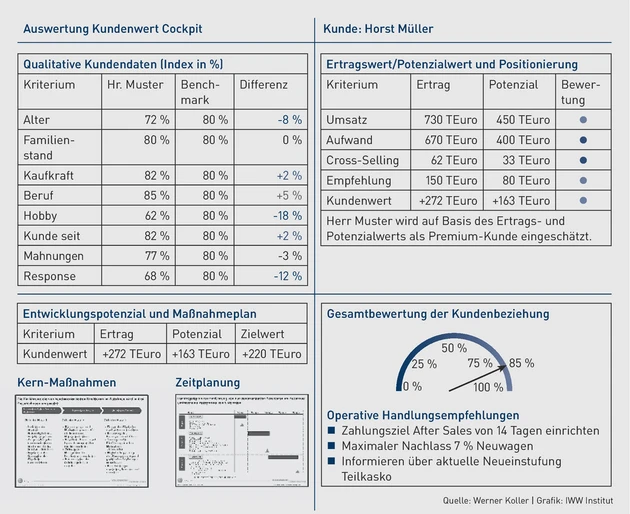

Die wesentlichen, vertriebsrelevanten Informationen sollten auf Einzelkunden-Ebene in einem Kundenwert Cockpit zusammengefasst werden. Hier werden qualitative Kundendaten wie etwa Dauer der Kundenbeziehung, Alter des Kunden, Familienstand usw. dargestellt und bewertet sowie der eigentliche Kundenwert ermittelt. Darauf aufbauend wird das Entwicklungspotenzial des Kunden definiert und ein Maßnahmenplan mit Zeitplanung hinterlegt. Die Gesamtbewertung der Kundenbeziehung sowie aktuelle operative Handlungsempfehlungen runden das Kundenblatt ab.

Die Auswertung kann und sollte auch nach einzelnen Kundensegmenten aggregiert werden, etwa nach Groß-/Einzelkunden oder nach Modellreihen. Die Ermittlung und Beurteilung der Werthaltigkeit der Kundenbeziehung auf Einzelkunden-Ebene sowie die Ableitung von Handlungsempfehlungen bzw. des Entwicklungspotenzials und dessen Umsetzung in einem Maßnahmenplan gehört mittlerweile bei allen großen Dienstleistungsunternehmen sowie bei Banken und Versicherungen zum Standardrepertoire der Marktbearbeitung.

Wichtig | Im Automobilhandel ist dieses Herangehen bis heute praktisch kaum verbreitet, obwohl hier erhebliche Einsparpotenziale in den Vertriebskosten durch zielgenaues Marketing sowie hohes Umsatzsteigerungs-Potenzial durch individuelle Maßnahmen der Kundenentwicklung liegen dürften. Diese „Zurückhaltung“ ist

Mit Kundenwertmanagement Autohaus gezielt zukunftsfähig aufstellen! Praxistipp | Gerade vor dem Hintergrund einer sich konsolidierenden Branche liegt aus unserer Sicht im professionellen Kundenwertmanagement in Zukunft ein wesentlicher Schlüssel zur Marktbehauptung bzw. zum Ausbau der eigenen Marktposition sowohl auf Seiten der Marke wie seitens des individuellen Automobilhandelsunternehmens. |

- zum einen begründet im – auf den ersten Blick – abschreckenden Aufwand einer flächendeckenden Kundenwertermittlung und

- zum anderen in der in dieser Hinsicht mangelnden Funktionalität der allermeisten im Einsatz befindlichen Dealer Management Systeme. Bei einer Größenordnung an aktiven Kunden von 2.000 bis weit über 10.000 je nach Größe des Autohauses liegt es auf der Hand, dass ein solches Vorhaben nur mit weitgehender EDV-Unterstützung gelingen kann.

Optimierung des Preismanagements als Best Practice

Neben dem Kundenwertmanagement ist das Preismanagement der zweite wesentliche Bestandteil einer Marktbearbeitungsstrategie. Nachdem klar ist, an wen Produkte und Dienstleistungen primär verkauft werden sollen, stellt sich naturgemäß die Frage, zu welchem Preis dies geschehen soll.

Preissysteme

Die Ausgestaltung der Preisstrategie erfolgt mittels geeigneter Preissysteme wie Preisdifferenzierung, Rabattsysteme sowie Preisbündelung. Dabei setzt die Gestaltung von Preissystemen die Kenntnis des Wertbeitrags einzelner Leistungsbestandteile für die Kundengruppe voraus.

Preisdifferenzierung bietet erhebliches Potenzial

Der Preis ist nur eine Komponente, die der Kunde in die Aufwandskalkulation einbezieht. Entscheidend ist, dass der Preis der subjektiven Preiswahrnehmung des Kunden entspricht, also die Aufwand-Nutzen-Relation stimmt. Eine Über- als auch Unterschreitung kann zu einem Kundenverlust führen. Der Kundennutzen bildet somit die Grundlage für professionelles Pricing. Deshalb liegt insbesondere in der Preisdifferenzierung erhebliches Potenzial. Preisdifferenzierung meint, dass Unternehmen gleiche oder ähnliche Produkte verschiedenen Kundengruppen zu unterschiedlichen Preisen anbieten.

Und so lesen Sie die Grafik: Ausgangspunkt ist zunächst die subjektive Preiswahrnehmung durch den Kunden. Bei der objektiven Preiszusammensetzung sind Einflussfaktoren zu berücksichtigen, die zu einer Differenz zwischen Listenpreis und tatsächlich realisiertem Preis führen. Die sogenannte Preistreppe stellt dies dar. Preismindernde Faktoren sowie Kosten steigernde Faktoren werden dabei idealerweise parallel optimiert, um den Nettogewinn insgesamt zu maximieren.

Preisbündelung und Preisvorteile

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Kombination unterschiedlicher Leistungsbestandteile in einem Angebotsbündel zu einem Festpreis oder mit definierten Preisvorteilen bei mehrmaligem Kauf. Preisbündelung reduziert maßgeblich die Vergleichbarkeit mit Wettbewerbsangeboten und stellt eine Antwort auf den Preiswettbewerb dar. Die Erfolge z. B. von Full-Service-Leasing-Konzepten bestätigen dies.

Preisvorteile sollten in erster Linie zur Steigerung der Wiederkaufrate führen. Hier sind Kundenkarten mit Bonusstaffeln etablierte Instrumente, die zudem eine wichtige Bindungsfunktion erfüllen. Wichtig bei der Gestaltung von Rabatt- und Bonussystemen ist, dass sie leistungsorientiert, transparent und einfach gestaltet sind und dem Kunden einen wahrnehmbaren Mehrwert bieten.

Preisdurchsetzung

Neben der Festlegung der Preis- und Angebotsstrukturen ist letztlich die Preisdurchsetzung im Markt entscheidend. Hier kann zwischen interner und externer Preisdurchsetzung unterschieden werden. Zu den Aufgaben der internen Preisdurchsetzung gehört die verbindliche Festlegung von Preisregeln, die Definition der Rabattspielräumen für Verkäufer sowie von Preisuntergrenzen. Eine wichtige Rolle spielt die adäquate Gestaltung der Anreizsysteme, insbesondere für Vertriebsmitarbeiter im Sales- und Aftersales-Bereich dergestalt, dass sie das Einhalten der preispolitischen Richtlinien honoriert.

Wichtig | Die organisatorischen Rahmenbedingungen umfassen gezielte Schulung der Mitarbeiter, bei denen auch Argumentationshilfen im direkten Kundenkontakt an die Hand gegeben werden. Zur Messung der Preisdurchsetzungsqualität ist ein Preiscontrolling einzuführen, das es ermöglicht, Stückmarge sowie die Relation zwischen Auszeichnungspreis zu realisiertem Preis als wesentliche Kennzahlen des Preismanagements zu überwachen.

Die externe Preisdurchsetzung bezieht sich in erster Linie auf die Kommunikation von Preisen gegenüber Kunden. Dabei ist stets zu berücksichtigen, dass preispolitische Entscheidungen eine große Wirkungsstärke und -geschwindigkeit haben und nur schwer revidierbar sind. Ein einmal gegebener Nachlass ist in der Regel am Markt nicht mehr aufzuholen. Eine Möglichkeit zur Optimierung der objektiven Preisstruktur besteht z. B. im Einsatz psychologisch wirksamer Preisauszeichnungsmethoden.

Wichtig | Hier ist in der Praxis oftmals festzustellen, dass etwa in der Bepreisung von Gebrauchtfahrzeugen oder insbesondere im Zubehörbereich stark gegen die Kundenwahrnehmung von Preisschwellen verstoßen wird, etwa wenn Scheibenwischer zu 37,14 Euro Brutto-Verkaufspreis ausgezeichnet werden oder der Stundenverrechnungssatz 113,57 Euro beträgt.

Optimierung der Verkäuferleistung als Best Practice

Kurzfristige Stückzahlerfolge können zwar durch Pushen einzelner Vertriebskanäle oder durch Unterbieten des Wettbewerbs gelingen. Sie sind jedoch wenig dauerhaft und in der Regel wirtschaftlich sogar schädlich. Ein Grund der Misere liegt dabei in der weithin propagierten Vertriebsphilosophie „Der Kunde ist König“.

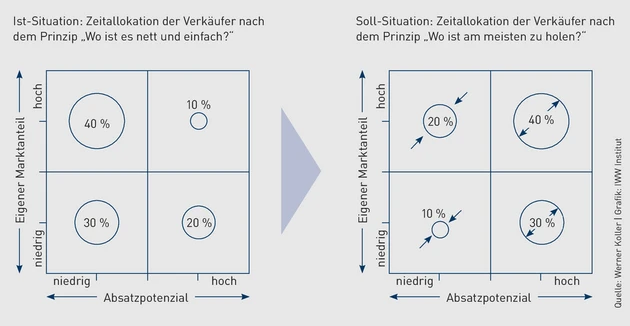

Jeden Kunden – oder gar Interessenten – unabhängig von seinem künftigen Wert für das Unternehmen gleichermaßen mit maximalem Vertriebs- und Marketingaufwand zu behandeln, ist nicht nur wenig wirtschaftlich, sondern setzt auch falsche Anreize für die Verkaufsmannschaft. Wenn alle Kunden für das Unternehmen als gleichermaßen wichtig erachtet werden, sind für den Verkäufer damit keine unmittelbar ersichtlichen Priorisierungskriterien verbunden.

Dies führt dazu, dass Kundensegmente, in denen der eigene Marktanteil ohnehin bereits hoch ist, überproportional bearbeitet werden, während potenzialträchtige Segmente unterbelichtet bleiben. Die Verkaufsmannschaft agiert also häufig schlicht nach der Maxime „Wo ist es nett und einfach?“, weil man Kunden – ob privat oder gewerblich – bereits gut kennt, von ihnen Vermittlungen bekommt etc., ohne deren Wert zu kennen bzw. zu berücksichtigen. Das Szenario veranschaulicht die folgende Grafik.

Soll der Vertriebserfolg – im Sinne des realisierten Bruttoertrags und nicht unbedingt im Sinne der realisierten Stückzahlen – im Vergleich zur derzeitigen Situation signifikant gesteigert werden, gelingt dies nur durch die Bewertung eines jeden Kunden sowie dessen differenzierte Behandlung im Rahmen maßgeschneiderter Marketing- und Vertriebsaktivitäten. Dies ist der Grundgedanke des Kundenwertmanagements.

Die Zeitallokation der Verkäufer muss also denjenigen Kunden oder Interessenten priorisieren, der das höchste Potenzial für die Zukunft aufweist. Hinsichtlich dieser Einschätzung werden alle Geschäftsfelder inklusive Finanzdienstleistungen, Mietwagenumsätze etc. berücksichtigt. Kundenbezogene Aufwendungen werden auf direkt zurechenbarer Einzelkostenbasis geführt. Gemeinkosten sind nicht Teil des Kundenpotenzialwerts. Zusätzlich zu den Eigenumsätzen ist der Ertrag bzw. das Potenzial aus Cross-Selling – etwa wenn durch einen Mehrmarkenbetrieb an den Kunden ein weiteres Fahrzeug einer anderen Marke verkauft wird – sowie der Ertrag, bzw. das Potenzial aus Empfehlungen und Meinungsführerschaft zu berücksichtigen.

Vergleich Top- und Low-Performer im Automobilhandel

Top-Performer in der Marktbearbeitung zeichnen sich durch einen stabilen und vergleichsweise hohen Anteil an Großkunden sowie die Konzentration auf den lokalen Markt als Erfolgsgröße aus. Hinzu kommt ein hoher Automatisierungsgrad in der Verkäufersteuerung mittels EDV-basierter, mindestens wöchentlicher Auswertungen über Angebotsstati, Abschlusskennzahlen, aber auch Bruttoerträge und Nachlässe je Fahrzeugverkäufer und Serviceberater. Ferner werden Preisdifferenzierungsmöglichkeiten konsequent angewendet, um die unterschiedliche Zahlungsbereitschaft und Preiswahrnehmung der Kundengruppen optimal auszunutzen. Ein weiterer, frappierender Unterschied zu Low-Performern besteht in der starken Gewichtung von direkter Kontaktaufnahme zu Kunden und Interessenten zu Lasten von indirekten Werbeinstrumenten wie Anzeigen, Flyern, Prospekten etc.

AUSGABE: ASR 9/2025, S. 4 · ID: 50516031