Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Juli 2024 abgeschlossen.

Betriebswirtschaftliche ApothekensteuerungWichtige Kennzahlen für Apotheken: Eigenkapital- und Gesamtkapitalrentabilität

| Die Kapitalrentabilität (auch: Kapitalrendite) ist wie die Umsatzrentabilität eine erfolgsbezogene Kennzahl, in deren Zähler der Gewinn (hier: Vorsteuergewinn) steht. Sie ist ein Maßstab der Wirtschaftlichkeit in einer Apotheke und zeigt, wie effizient diese das verfügbare Kapital einsetzt. |

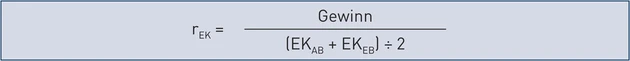

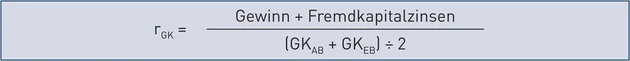

Formeln für die Eigenkapital- und Gesamtkapitalrentabilität

Die Eigenkapitalrentabilität ist wie die Gesamtkapitalrentabilität eine Kennzahl, die die Verzinsung (r für Rendite) des eingesetzten Kapitals angibt. Bei der Eigenkapitalrentabilität wird der Gewinn (bei dessen Ermittlung die Fremdkapitalzinsen bereits abgezogen sind) durch das durchschnittlich gebundene Eigenkapital (EK) geteilt. Zum Eigenkapital gehören vor allem Kapitaleinlagen und einbehaltene Gewinne. Das durchschnittlich gebundene Eigenkapital wird berechnet, indem die Höhe des Eigenkapitals am Anfang einer Periode (AB = Anfangsbestand), i. d. R. ein Jahr, und am Ende der Periode (EB = Endbestand) addiert und dann durch zwei geteilt wird. Dabei wird von einer gleichmäßigen (d. h. linearen) Entwicklung des Eigenkapitals ausgegangen.

Wenn das Eigenkapital in Produktionsmittel (Anlage- und Umlaufvermögen) der Apotheke investiert wird, gibt die Rendite die dort erzielte Verzinsung an. Entsprechend geht es um die Verzinsung, wenn das Eigenkapital auf dem Finanzmarkt angelegt wird. Interessant kann also die Frage sein, ob freies Eigenkapital in den Betrieb oder in Finanztitel investiert werden soll.

Bei der Gesamtkapitalrentabilität werden der Gewinn des Eigenkapitals und die Fremdkapitalzinsen (= Gewinn des Fremdkapitals) durch das durchschnittlich gebundene Gesamtkapital (GK) geteilt. Zum Fremdkapital gehören vor allem Kredite und Rückstellungen. Rückstellungen sind dem Grunde nach bekannte Verbindlichkeiten, deren Höhe und Fälligkeit noch unbekannt sind.

Kapitalrentabilitäten richtig interpretieren

Wird der Gewinn aus dem externen Rechnungswesen herangezogen, bleiben alle Kosten unberücksichtigt, die durch die Arbeitskraft des Inhabers, die eigenen Immobilien und das Eigenkapital entstehen. Im internen Rechnungswesen können sie als kalkulatorische Kosten angesetzt werden. Wenn der Inhaber in der Apotheke arbeitet, eigene Immobilien genutzt werden und Eigenkapital eingesetzt wird, ist der Gewinn im externen Rechnungswesen höher als im internen. Es ist daher sinnvoll, den Gewinn aus dem internen Rechnungswesen heranzuziehen. Andernfalls werden die Kosten von Alternativen (Opportunitäten) vernachlässigt. Gerade diese Opportunitätskosten sind aber wichtig, um die Kapitalrenditen richtig interpretieren zu können.

Beispiel |

Opportunitätskosten sind wichtig, um die Kapitalrenditen richtig zu interpretieren Der Gewinn aus dem externen Rechnungswesen beträgt 250.000 Euro, der Gewinn aus dem internen Rechnungswesen 170.000 Euro. Nehmen wir ein durchschnittlich gebundenes Eigenkapital von 5 Mio. Euro an, dann beträgt die Eigenkapitalrendite im ersten Fall 5 Prozent, im zweiten Fall 3,4 Prozent. Da im externen Rechnungswesen die mit der Arbeitskraft des Inhabers, der eigenen Immobilie und dem Eigenkapital möglichen Gewinne unberücksichtigt bleiben, kann nur der zweite Wert, die Eigenkapitalrentabilität, nach dem internen Rechnungswesen aussagekräftig sein. Denn der Unternehmer muss sich fragen, ob ihm 3,4 Prozent als Eigenkapitalverzinsung ausreichen oder ob er als Angestellter arbeiten, die Immobilie vermieten und sein Eigenkapital auf dem Finanzmarkt anlegen will. Es wird eine Reihe von Gründen geben, die Apotheke mit diesem Wert für die Eigenkapitalrentabilität weiterzuführen. Je Erfolg versprechender die Alternativen sind, desto interessanter kann die Betrachtung der Eigenkapitalrentabilität werden. |

Beachten Sie | Die Eigenkapitalrentabilität kann einerseits durch die Höhe des Gewinns und damit durch den Umsatz und die Kosten und andererseits durch die Höhe des durchschnittlich gebundenen Eigenkapitals beeinflusst werden. Ein Blick auf das im Lager gebundene Eigenkapital kann sich lohnen. Kann der Lagerumschlag erhöht werden, sinken die Kapitalbindungskosten.

Beziehungen zwischen den Kapitalrentabilitäten

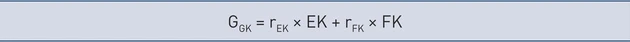

Wie hängen die beiden Kapitalrentabilitäten zusammen? Wie soll mit freiem Eigenkapital umgegangen werden? Dazu stellen wir folgende Betrachtung an. Der Gewinn (G) des Gesamtkapitals lässt sich zum einen wie folgt darstellen, wobei rFK der Zinssatz für das aufgenommene Fremdkapital ist:

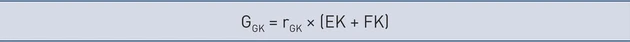

Zum anderen lässt sich der Gewinn des Gesamtkapitals so darstellen:

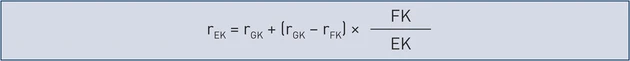

Setzt man die beiden rechten Seiten der Gleichungen gleich, so erhält man nach wenigen Umformungen:

Jetzt wird es interessant. Das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital (FK/EK) ist der Verschuldungsgrad. Solange die Gesamtkapitalrentabilität rGK größer ist als der zu zahlende Zinssatz für das Fremdkapital rFK, lohnt sich die Verschuldung, d. h. die Aufnahme von weiterem Fremdkapital. Sind die Fremdkapitalzinsen sehr niedrig, spricht dies für eine weitere Verschuldung, denn die Verschuldung hebelt die Eigenkapitalrentabilität nach oben, weshalb man auch von einem positiven Hebeleffekt (Leverage-Effekt) spricht.

Beispiel |

Wenn die Fremdkapitalzinsen 2 Prozent, die Gesamtkapitalrentabilität 5 Prozent und die Verschuldung 20 Prozent betragen, ergibt sich folgende Eigenkapitalrentabilität: 0,05 + (0,05 – 0,02) × 0,2 = 5,6 Prozent. Erhöht sich die Verschuldung auf 40 Prozent, weil z. B. die Modernisierung der Apotheke nicht mit Eigen-, sondern mit Fremdkapital finanziert wird, steigt die Eigenkapitalrentabilität auf 0,05 + (0,05 – 0,02) × 0,4 = 6,2 Prozent. |

Solange dieser Effekt besteht und Anlagen auf dem Finanzmarkt eine niedrigere Eigenkapitalrentabilität erzielen, lohnt es sich, freies Eigenkapital in die Apotheke zu investieren. Wenn aber die Gesamtkapitalrentabilität sinkt und die Fremdkapitalzinsen steigen, was in den letzten beiden Jahren der Fall war, kann aus dem positiven ein negativer Leverage-Effekt werden.

Beispiel |

Bleibt die Gesamtkapitalrentabilität bei 5 Prozent und der Verschuldungsgrad bei 20 Prozent und steigen die Fremdkapitalzinsen auf 8 Prozent, so sinkt die Eigenkapitalrentabilität auf 4,4 Prozent. |

Beachten Sie | Entscheidungen über Verschuldung und über Investitionen sollten auf der Grundlage einer langfristigen Perspektive getroffen werden.

Aussagekraft von Kapitalrentabilitäten kann begrenzt sein

Die Aussagekraft von Kapitalrentabilitäten kann begrenzt sein, insbesondere beim Vergleich von Apotheken.

Beispiel |

Begrenzte Aussagekraft insbesondere beim Vergleich von Apotheken Apotheke A erzielt mit einem Gewinn von 200.000 Euro und einem durchschnittlich gebundenen Kapital von 4 Mio. Euro eine Eigenkapitalrentabilität von 5 Prozent, Apotheke B mit einem Gewinn von 250.000 Euro und einem durchschnittlich gebundenen Kapital von 6 Mio. Euro eine Eigenkapitalrentabilität von 4,17 Prozent. Ist Apotheke B deshalb weniger erfolgreich? Eher nicht, denn die Apotheke lebt vom Gewinn und nicht von Kapitalrenditen. |

- „Wichtige Kennzahlen für Apotheken: Umsatzrendite“, in AH 05/2024, Seite 9

AUSGABE: AH 7/2024, S. 9 · ID: 50007821