Zweckbetrieb

AEAO: Finanzverwaltung schränkt Krankenhauszweckbetrieb ein

Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Juni 2023 abgeschlossen.

SozialversicherungspflichtLSG trifft wichtige Aussagen zum Status von Personen bei gemeinnützigen Gesellschaften

| Das LSG Baden-Württemberg hat zwei wichtige Aussagen zur Sozialversicherungspflicht von Personen getroffen, die bei gemeinnützigen Gesellschaften tätig sind. Konkret ging es um den Sozialversicherungsstatus einer Frau, die als Gesamtkoordinatorin für den Spielbetrieb eines Jazz Clubs tätig war, der von einer gGmbH betrieben wurde. SB stellt Ihnen das Urteil und dessen Bedeutung für die Praxis vor. |

Frau arbeitet als Koordinatorin in Jazzclub von gGmbH

Eine gemeinnützige GmbH widmete sich der Förderung des Jazz. Sie vergab in der Aufbauzeit und auch später im Rahmen einer „freien Mitarbeit“, Aufträge an eine Frau über Assistenz- und Koordinierungsarbeiten, die stundenweise, anfänglich mit 15 Euro, später mit 18 Euro in Rechnung gestellt wurden. Auf den von der gGmbH erst einige Zeit später gestellten Statusfeststellungsantrag stellte die Deutsche Rentenversicherung Bund fest, dass Versicherungspflicht aufgrund abhängiger Beschäftigung bestehe.

So begründet das LSG die Einordnung als Beschäftigte

Das LSG Baden-Württemberg hat die Einordung der Tätigkeit der Koordinatorin des Jazzclubs als abhängige Beschäftigung bestätigt (LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 20.03.2023, Az. L 4 BA 2739/20, Abruf-Nr. 234854).

Das LSG betont, dass die Abgrenzung zwischen Beschäftigung und selbstständiger Tätigkeit nicht abstrakt für bestimmte Berufs- und Tätigkeitsbilder erfolgen könne. Denn es sei möglich, dass ein und derselbe Beruf – je nach konkreter Ausgestaltung der vertraglichen Grundlagen in ihrer gelebten Praxis – entweder in Form der Beschäftigung oder als selbstständige Tätigkeit ausgeübt werde. Maßgebend seien stets die Umstände des Einzelfalls.

Eingliederung in den Betrieb der gGmbH

Die Eingliederung in den Betrieb der gGmbH hat das LSG angenommen, weil nicht etwa ein abgegrenzter Teil von Bürodienstleistungen übernommen wurde, deren Bearbeitung seitens der gGmbH mangels eigener Kapazitäten ausgelagert wurde. Vielmehr war die Tätigkeit so ausgestaltet, dass alle erforderlichen Arbeiten zu erledigen waren, um ein Gelingen des Jazzclubs zu gewährleisten. Dabei konnte auf einen Pool von Arbeitskräften zurückgegriffen werden. Dem Umstand, dass der Koordinatorin vertraglich die Möglichkeit eingeräumt war, ihre Aufgaben an Dritte zu übertragen, kam insofern keine Bedeutung zu, weil sie davon keinen Gebrauch gemacht hatte.

Wichtig | Allein auf die Bezeichnung „freie Mitarbeit“ komme es nicht an.

Vereinbarung eines Stundenlohns ist kein entscheidendes Kriterium

Auch eine gemeinnützige Gesellschaft könne – so das Gericht – einerseits Arbeitnehmer beschäftigen und andererseits Aufträge an selbstständige Unternehmen erteilen. Der Stundenlohn von 18 Euro liegt aber nach Auffassung des LSG nicht derart eklatant unter oder über marktüblichen Preisen, dass diesbezüglich eine Verbindung zur Gemeinnützigkeit der gGmbH zu ziehen oder aber sogar eine Wertung der Tätigkeit vorzunehmen wäre.

Bei der späteren vereinbarten abhängigen Beschäftigung wurde ein monatlicher Bruttolohn von 2.100 Euro bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden vereinbart, was einem Stundenlohn von etwa 16 Euro entspricht. Der zuvor für die freie Mitarbeit vereinbarte Stundenlohn lag nicht so deutlich über diesem Betrag, als dass er ein deutliches Indiz für eine selbstständige Tätigkeit darstellen würde.

Empfehlungen für Gemeinnützige in der Praxis

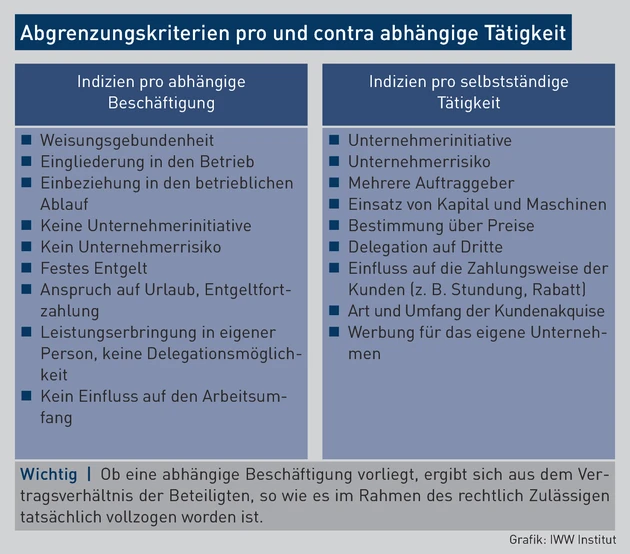

Gemeinnützige Einrichtungen sollten bei der Vereinbarung von „freier Mitarbeit“ möglichst vor Beginn der Arbeitsaufnahme ein Statusfeststellungsverfahren einleiten. Die Rechtsprechung ist – wie auch das Urteil zeigt – sehr restriktiv. Besondere Sorgfalt erfordert die Tätigkeitsbeschreibung und -ausführung. Wird die Tätigkeit regelmäßig auch durch selbstständige Dritte angeboten, umso höher ist die Gewähr, dass auch die beabsichtigte Mitarbeit als selbstständige Tätigkeit eingestuft werden könnte. Nachfolgend die Abgrenzungskriterien, nach denen die Gerichte urteilen, im Überblick.

AUSGABE: SB 6/2023, S. 123 · ID: 49434174