Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Jan. 2023 abgeschlossen.

EnergieerzeugungEnergieerzeugung durch gemeinnützige Körperschaften – so gelingt die Umsetzung bei Stiftungen

| Viele gemeinnützige Körperschaften tragen sich mit dem Gedanken, die Energieerzeugung in die eigene Hand zu nehmen. Wie Stiftungen die steuerlichen und rechtlichen Regeln der Stromlieferung in die Praxis umsetzen, erläutert der folgende Beitrag anhand zweier Fallgestaltungen. |

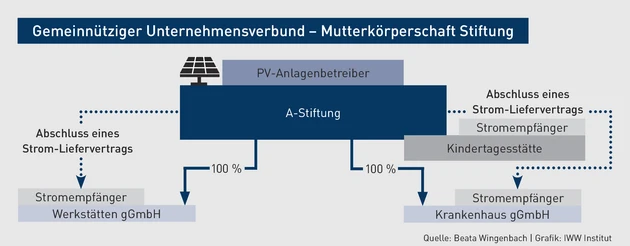

Fall 1: Energieproduktion durch Stiftung (Mutterkörperschaft)

Der erste (sehr vereinfachte) Fall betrifft einen gemeinnützigen Unternehmensverbund, dessen Mutterkörperschaft in Rechtsform einer Stiftung die Energieproduktion aus erneuerbaren Energien übernimmt.

Die Stiftung liefert selbst produzierten Strom aus erneuerbaren Energien sowohl an die durch die Stiftung selbst betriebene Kindertagesstätte als auch an die beiden Betriebs-GmbH, eine Werkstatt für behinderte Menschen und ein Krankenhaus.

Energieerzeugung und Stiftungsrecht

Soll eine Stiftung die Energieerzeugung und -versorgung selbst übernehmen, ist diese Tätigkeit im Vorfeld auch aus stiftungsrechtlicher Sicht zu betrachten und zu prüfen. Zu beachten ist dabei, dass der Stiftungsvorstand bei der Geschäftsführung und der Vermögensverwaltung streng an den im Stiftungsgeschäft und in der Stiftungssatzung perpetuierten Stifterwillen gebunden ist. Daher könnten lediglich unterstützende Tätigkeiten, wie die Energieerzeugung und -versorgung, unter Umständen schnell zu stiftungs(-aufsichts)rechtlichen Problemen führen, wenn sie ohne entsprechende Grundlage in der Stiftungssatzung und ohne Rückhalt aus dem Stiftungsgeschäft erfolgen.

Praxistipp |

|

Stromsteuerrecht und Versorgerstatus

In der dargestellten Konstellation wird die Stiftung regelmäßig zu einem Versorger im Sinne des Stromsteuergesetzes. Entsprechend muss sie die verschiedenen Erlaubnis- und Deklarationspflichten beachten.

Die Stromsteuer entsteht gemäß § 5 Abs. 1 StromStG dadurch, dass vom im Steuergebiet (Gebiet der Bundesrepublik Deutschland) ansässigen Versorger geleisteter Strom durch Letztverbraucher im Steuergebiet aus dem Versorgungsnetz entnommen wird oder dadurch, dass der Versorger dem Versorgungsnetz Strom zum Selbstverbrauch entnimmt. Bei Eigenerzeugern entsteht die Steuer mit der Entnahme des Stroms zum Selbstverbrauch. Die Steuer beträgt derzeit 20,50 Euro je Megawattstunde.

Die Steuer entsteht nicht, sofern eine Steuerbefreiung einschlägig ist (§ 5 Abs. 1a StromStG). Die für den dargestellten Sachverhalt relevante Befreiung regeln § 9 Abs. 1 Nr. 3 Buchst a) und b) StromStG. Hierfür kommt es entscheidend auf das Kriterium des räumlichen Zusammenhangs zu der Anlage an.

Praxistipp | Die Stiftung kann ihre Anlage z. B. auch auf dem Dach der verbrauchenden Tochtergesellschaft errichten, um das Kriterium des räumlichen Zusammenhangs zu erfüllen. Wichtig ist für die Stiftung als Betreiberin, einen sog. Contracting-Vertrag mit der Tochtergesellschaft abzuschließen. |

- Befindet sich die mit Strom belieferte Kindertagesstätte der Stiftung im Umkreis von 4,5 km Entfernung zu der Photovoltaikanlage, so greift die Befreiung; andernfalls ist auch bei Selbstversorgung durch die Stiftung keine Befreiung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a) StromStG einschlägig.Inanspruchnahme der Steuerbefreiungsregelungen prüfen

- Die Stiftung kann auch die Krankenhaus gGmbH oder die Werkstätten gGmbH stromsteuerbefreit beliefern, wenn Erzeugung und Verbrauch im räumlichen Zusammenhang stehen.

Gemeinnützigkeit und Ertragsteuerrelevanz

Soweit die Stiftung den selbst produzierten Strom innerhalb der ideellen Sphäre oder zur Verwirklichung ihrer eigenen gemeinnützigen Zwecke verwendet, im Beispielsfall für die Stiftungsverwaltung und den Kita-Betrieb, ist der Selbstverbrauch dem steuerbegünstigten Bereich zuzuordnen. Überschießende, nur aufgrund von Leistungsspitzen ins Netz eingespeiste Produktionsmengen wären nach § 68 Nr. 2 b) AO unbeachtlich, soweit sie unter 20 Prozent der insgesamt produzierten Strommenge liegen. Werden auch Endverbraucher als andere Steuersubjekte mit Strom beliefert, kommt es u. E. auf den Anteil dieser Stromlieferung im Verhältnis zum Selbstverbrauch und auf die konkreten Stromempfänger sowie auf die vorgesehene Nutzung des Stroms an.

Stromversorgung als sog. Funktions-leistung nutzen Praxistipp | Kann die Stiftung mindestens 80 Prozent ihres selbst produzierten Stroms innerhalb ihrer eigenen gemeinnützigen Zweckverwirklichung verbrauchen und/oder an ihre Tochtergesellschaften liefern, damit diese mit dem Strom ihre gemeinnützigen Zwecke verwirklichen, z. B. Förderung der Hilfe für Menschen mit Behinderung oder die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, bietet sich Gestaltungspotenzial: Wird die sog. Funktionsklausel sowohl in der Stiftungssatzung (als Leistungserbringerin) als auch in den Gesellschaftsverträgen der Werkstätten gGmbH und der Krankenhaus gGmbH (als Leistungsempfängerinnen) verankert, lässt sich die Stromversorgung als sog. Funktionsleistung dem steuerbegünstigten Zweckbetriebsbereich zuordnen; und zwar sowohl bei der Stiftung als Leistungserbringerin als auch bei den beiden gGmbH als Leistungsempfängerinnen. |

Anders liegt der Fall, wenn mit dem von der Stiftung gelieferten Strom z. B. auch steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe bei der Krankenhaus gGmbH oder der Werkstätten gGmbH beliefert werden. Soll z. B. auch die Versorgung einer Krankenhauscafeteria mit dem von der Stiftung gelieferten Strom sichergestellt werden und ist diese Cafeteria als steuerpflichtiger wGB zu klassifizieren, gilt: Überschreiten diese Stromversorgung außerhalb der Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke, sowie andere steuerpflichtige Nutzungsarten, wie auch die Netzeinspeisung, 20 Prozent der insgesamt produzierten Strommenge, gilt die Vermutungswirkung für den Selbstversorgungszweckbetrieb nach § 68 Nr. 2 b) AO nicht. Das hat bei der Stiftung zur Folge: Sie muss die insoweit produzierten und gelieferten Strommengen der Ertragsteuer unterwerfen und für diese Zwecke eine möglichst plausible Gewinnermittlung für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb vorhalten. Auch die Finanzierung der Anlage darf insoweit nur aus nicht zeitnah zu verwendenden Mitteln erfolgen.

Ähnliche Folgewirkungen ergeben sich bei der Stromlieferung an Mitarbeiter, z. B. wenn Angestellte ihre privaten E-Fahrzeuge gegen Entgelt betanken dürfen oder wenn solche Servicegesellschaften innerhalb des Konzern beliefert werden, die noch nicht in die Gemeinnützigkeit überführt worden sind.

Wichtig | Wir sind zuversichtlich, dass die Finanzverwaltung die Anwendbarkeit der am 16.12.2022 mit Wirkung zum 01.01.2022 beschlossenen Ertragsteuerbefreiung nach § 3 Nr. 72 EStG gem. § 8 Abs. 1 S. 1 KStG auch für Körperschaften zulassen wird. Konsequenterweise geht damit eine Auslegung des gesetzgeberischen Willens bei der Anwendung der Vermutungsregelung des § 68 Abs. 2 Buchst. b) AO einher. SB hält Sie hierzu auf dem Laufenden.

Umsatzsteuer

Jedwede Stromlieferung unterliegt der Umsatzsteuer – auch in einer Verbundstruktur.

Praxistipps |

|

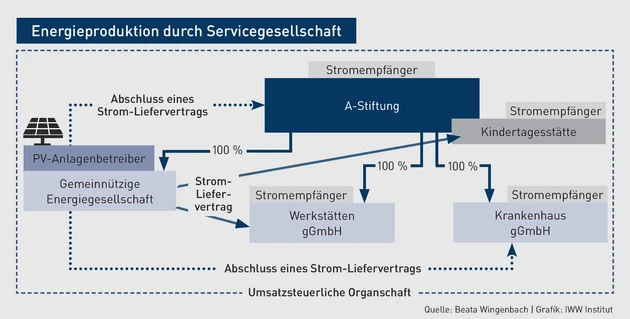

Fall 2: Energieproduktion durch Servicegesellschaft

Der (sehr vereinfachte) Alternativfall 2 betrifft einen gemeinnützigen Unternehmensverbund; die Aufgabe der Energieproduktion obliegt hier einer gemeinnützigen Servicegesellschaft innerhalb des Konzernverbunds.

Die Servicegesellschaft deckt nicht nur den eigenen Strombedarf, sondern beliefert auch alle konzernzugehörigen Körperschaften mit Strom.

Stromsteuerrecht und Versorgerstatus

Die gemeinnützige Energiegesellschaft wird aufgrund der Belieferung von Stromverbrauchern regelmäßig zu einem Versorger im Sinne des Stromsteuergesetzes. Die Erlaubnis- und Deklarationspflichten sind zu beachten.

Die Stromsteuer entsteht gemäß § 5 Abs. 1 StromStG; es gilt das für Fall 1 Geschriebene. Die Steuer entsteht nicht, sofern eine Stromsteuerbefreiung einschlägig ist (§ 5 Abs. 1a StromStG). Befindet sich die mit Strom belieferte Stiftungsverwaltung oder Kindertagesstätte der Stiftung im Umkreis von 4,5 km Entfernung zur Photovoltaikanlage der Energiegesellschaft, ist die Stromsteuerbefreiung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b) StromStG einschlägig.

Praxistipp | Greift keine Befreiung, dann bietet es sich an, eine Anlage der Energiegesellschaft direkt auf dem Dach der Verwaltung oder Kindertagesstätte zu errichten, um das Kriterium des räumlichen Zusammenhangs zu erfüllen. |

Die Energiegesellschaft kann unter diesen Bedingungen auch die Krankenhaus gGmbH oder die Werkstätten gGmbH stromsteuerbefreit beliefern, wenn Erzeugung und Verbrauch im räumlichen Zusammenhang (von max. 4,5 km Entfernung) stehen. Wichtig wäre für die Energiegesellschaft als Betreiberin der Abschluss von Contracting-Verträgen mit den belieferten Körperschaften.

Gemeinnützigkeit und Ertragsteuerrelevanz

Wird die Energiegesellschaft als gemeinnützige Körperschaft ausgestaltet, erfüllt sie also alle formellen und materiellen Anforderungen an die Gemeinnützigkeit, eröffnet sich für alle Beteiligten ertragsteuerliches Gestaltungspotenzial.

- Verwendet die gemeinnützige Energiegesellschaft den selbst produzierten Strom zu mindestens 80 Prozent80-Prozent-Grenze für Selbstverbrauch einhalten

- zur Verwirklichung der gemeinnützigen Zwecke bei ihren Kooperationskörperschaften, im Beispielsfall für den Kita-Betrieb bei der Stiftung,

- für die Stiftungsverwaltung und

- für die Zweckbetriebsverwirklichung bei der Krankenhaus gGmbH und der Werkstätten gGmbH,

- ist dieser Selbstverbrauch u. E. dem steuerbegünstigten Bereich zuzuordnen. Überschießende, lediglich aufgrund von Leistungsspitzen ins Netz eingespeiste Produktionsmengen wären nach § 68 Nr. 2 b) AO unbeachtlich, soweit sie unter 20 Prozent der insgesamt produzierten Strommenge liegen.

- Anders ist es jedoch, wenn mit dem gelieferten Strom z. B. auch steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe bei der Krankenhaus gGmbH oder der Werkstätten gGmbH beliefert werden. Hier stößt die Gestaltung an ihre Grenzen, wie im Fall 1 beschrieben (siehe ausführlich oben).20-Prozent-Grenze kann zum Hindernis werden

Exkurs: Gemeinnützige Servicegesellschaft

Es können vielfältige Argumente für die „Auslagerung“ der Servicedienstleistungen – besonders auch der Energieversorgung – auf eine eigenständige Servicegesellschaft sprechen. Neben den stiftungsrechtlichen Hürden (s. o.), können auch Haftungsaspekte oder historische und unternehmenskulturelle Gründe für den Betrieb innerhalb einer eigenständigen Energiegesellschaft sprechen. Als besonders vorteilhaft hat sich die Ausgestaltung als gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung erwiesen.

Praxistipps | Wichtig bei der Überführung von ehemals gewerblichen Servicegesellschaften in die Gemeinnützigkeit oder bei der Neugründung von gemeinnützigen Servicegesellschaften sind neben Fragen zum Verlustvortrag oder Aufdeckung stiller Reserven, die hier nicht näher behandelt werden, vor allem die folgenden zwei Aspekte:

|

Umsatzsteuer

In Fall 2 ist davon auszugehen, dass die Eingliederungskriterien der umsatzsteuerlichen Organschaft nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG erfüllt sind. Sämtliche Leistungsbeziehungen innerhalb der umsatzsteuerlichen Organschaft, so auch die Stromlieferungen, wären damit nach derzeitiger Verwaltungsauffassung nicht umsatzsteuerbar; nach dem EuGH-Urteil vom 01.12.2022 (Rs. C-141/20 und C-269/20, Abruf-Nr. 232748 und Abruf-Nr. 232749) ist nicht mehr sichergestellt, dass Innenumsätze einer umsatzsteuerlichen Organschaft stets nicht steuerbar sind. Vielmehr knüpft der EuGH die Unselbstständigkeit der Innenumsätze an die allgemeinen Voraussetzungen. Inwiefern die Finanzverwaltung darauf reagieren wird, bleibt abzuwarten. Betreffend den Vorsteuerabzug gilt das zu Fall 1 Geschriebene, weil die Stiftung als Organträgerin Umsatzsteuersubjekt ist und die Zuordnungskriterien für einen Vorsteuerabzug unverändert wären.

Zur Steuerermäßigung nach dem JStG 2022 siehe ausführlich Fall 1.

Es gibt Lösungen für Gemeinnützige – Hürden wurden zum Teil abgebaut Fazit | Die Gemengelage der verschiedenen Steuergesetze bei der Energieerzeugung durch gemeinnützige Körperschaften ist komplex. Dennoch gibt es passgenaue und gute Lösungen für jedes individuelle Vorhaben. Politik und Gesetzgebung sind bemüht, die gesetzlichen Hürden der Vergangenheit schnell auszumerzen. So besteht große Hoffnung, dass auch die Finanzverwaltung für die noch verbleibenden Zweifelsfragen und Systembrüche innerhalb der Steuergesetze eine pragmatische Sichtweise einnehmen könnte. SB behält die Entwicklungen im Blick und hält Sie in den kommenden Ausgaben auf dem Laufenden. |

AUSGABE: SB 1/2023, S. 19 · ID: 48862682