Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Sept. 2025 abgeschlossen.

MieterschutzVorkaufsrecht auch bei Umwandlung in Teileigentum

| § 577 BGB gibt dem Wohnraummieter zum Schutz vor Verdrängung ein gesetzliches, schuldrechtliches Vorkaufsrecht für den Fall der Veräußerung einer in Wohnungseigentum umgewandelten Wohnung. Das WEG differenziert zwischen Sondereigentum an einer Wohnung und Teileigentum an nicht Wohnzwecken dienenden Räumen. Diese Differenzierung stimmt nicht unbedingt mit der tatsächlichen Nutzung überein. Der BGH hat sich jetzt mit der Frage befasst, ob dem Mieter von Wohnraum ein Vorkaufsrecht zusteht, wenn die gemieteten Räume nicht in Wohn-, sondern in Teileigentum umgewandelt werden. |

Inhaltsverzeichnis

Sachverhalt

Der Kläger ist seit 9/06 Mieter von zu Wohnzwecken vermieteten Räumen, die sich in einem Mehrparteienhaus (zwölf Einheiten) befinden. Mitte 12/17 begründete der Beklagte als Testamentsvollstrecker der verstorbenen Grundstückseigentümerin und Vermieterin Teileigentum an diesen Räumen (Einheit 7), wobei dem jeweiligen Eigentümer in der Teilungserklärung u. a. gestattet war, Teileigentum in Wohnungseigentum umzuwandeln und die Räume entsprechend den baurechtlichen Vorschriften zu Wohnräumen aus- oder umzubauen.

Mit notariellem Kaufvertrag vom 28.12.17 veräußerte der Beklagte die Einheiten 4 bis 12 des o. g. Mehrparteienhauses für insgesamt 2,98 Mio. EUR an die A. GmbH (Käuferin), wovon 504.000 EUR auf die Wohnung des Klägers entfielen. Diese übersandte dem Kläger in 1/18 eine teilweise geschwärzte Kopie des Kaufvertrags und teilte ihm mit, dass ein Verkauf erfolgt sei und ihm ein Vorkaufsrecht zustehe, das er innerhalb von zwei Monaten nach Empfang dieser Mitteilung ausüben müsse. In 3/18 erhielt der Kläger zudem von dem Beklagten die Teilungserklärung und den vorläufigen Aufteilungsplan.

In 7/18 wurde die Käuferin als Eigentümerin der vom Kläger bewohnten Teileigentumseinheit im Grundbuch eingetragen. Am 18.12.18 teilte der Beklagte dem Kläger schriftlich mit, er könne es sich noch überlegen, ob er die Wohnung erwerben wolle, und es stehe ihm frei, in den Kaufvertrag einzutreten. Mit Schreiben vom 30.8.19 erklärte der Kläger, er übe das ihm zustehende Vorkaufsrecht bezüglich der von ihm gemieteten Wohnung aus. In der Folge veräußerte die Käuferin die Wohnung zu einem Kaufpreis von 560.000 EUR weiter; die Erwerber wurden in 7/21 als Eigentümer in das Grundbuch eingetragen.

Der Kläger hat geltend gemacht, der Beklagte habe durch die Begründung von Teil- statt Wohnungseigentum an der vom Kläger bewohnten Einheit die Entstehung seines Vorkaufsrechts als Mieter bewusst vereitelt bzw. ihn an der Ausübung eines (etwaigen) Vorkaufsrechts gehindert. Dadurch sei ihm ein Schaden von 205.000 EUR entstanden, der sich aus der Differenz zwischen dem von der Käuferin erzielten Weiterverkaufspreis und dem Wert der Immobilie ergebe, der – ausgehend vom Anteil am Gesamtwert aller verkauften Einheiten – lediglich 355.000 EUR betrage. Die Klage auf Zahlung dieses Betrags ist in den Vorinstanzen ohne Erfolg geblieben. Die zugelassene Revision hatte ebenfalls keinen Erfolg (BGH 21.5.25, VIII ZR 201/23, Abruf-Nr. 248371).

Entscheidungsgründe

Auch der BGH verneint einen Anspruch des Klägers auf Schadenersatz nach § 280 Abs. 1, § 241 Abs. 2 BGB i. V. m. dem Mietvertrag wegen einer pflichtwidrigen Vereitelung der Entstehung eines Vorkaufsrechts nach § 577 Abs. 1 S. 1 BGB. Ein solches Vorkaufsrecht entsteht auch bei der Begründung von Teileigentum, wie hier im Streitfall. § 577 Abs. 1 S. 1 BGB ist jedoch nicht direkt, sondern nur analog anwendbar.

Beachten Sie | Nach § 577 Abs. 1 S. 1 BGB ist der Mieter zum Vorkauf berechtigt, wenn vermietete Wohnräume, an denen nach der Überlassung an den Mieter Wohnungseigentum begründet worden ist oder begründet werden soll, an einen Dritten verkauft werden. Die Vorschrift erfasst ihrem Wortlaut nach nur den Fall der (beabsichtigten) Begründung von Wohnungseigentum, während hier Teileigentum begründet worden ist.

Abgrenzung Wohnungs- von Teileigentum

Den Begriff des Wohnungseigentums definiert der Gesetzgeber in § 1 Abs. 1 Hs. 1, Abs. 2 WEG als Sondereigentum an einer Wohnung und unterscheidet ihn vom Begriff des Teileigentums, das an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes begründet werden kann (§ 1 Abs. 1 Hs. 2, Abs. 3 WEG). Mangels entsprechender Anhaltspunkte in den Gesetzesmaterialien (BT-Drucksache 8/3403, S. 3, 35, 40 f.; 12/3254, S. 40; 14/4553, S. 46, 72) ist nicht anzunehmen, dass der Begriff des Wohnungseigentums in § 577 Abs. 1 S. 1 BGB in einem abweichenden – auch Teileigentum umfassenden – Sinn zu verstehen ist. Soweit in § 1 Abs. 6 WEG (früher § 1 Abs. 5 WEG) angeordnet ist, dass für das Teileigentum die Vorschriften über das Wohnungseigentum entsprechend gelten, fehlt im Zusammenhang mit § 577 BGB eine dahingehende Regelung.

Analoge Anwendung des § 577 BGB

Der BGH prüft jedoch die Voraussetzungen für eine analoge Anwendung des § 577 Abs. 1 S. 1 BGB bei (beabsichtigter) Begründung von Teileigentum.

Beachten Sie | Eine Analogie ist nur zulässig, wenn das Gesetz eine planwidrige Regelungslücke enthält und der zu beurteilende Sachverhalt in rechtlicher Hinsicht so weit mit dem Tatbestand, den der Gesetzgeber geregelt hat, vergleichbar ist, dass angenommen werden kann, der Gesetzgeber wäre bei einer Interessenabwägung, bei der er sich von den gleichen Grundsätzen hätte leiten lassen wie bei dem Erlass der herangezogenen Gesetzesvorschrift, zu dem gleichen Abwägungsergebnis gekommen (st. Rspr.; BGH 24.2.21, VIII ZR 36/20, BGHZ 229, 59 Rn. 38).

Eine Analogie setzt daher voraus, dass die Übertragung der gesetzlichen Regelung auf den ungeregelten Fall nicht durch eine gesetzgeberische Entscheidung ausgeschlossen ist. Die Lücke muss sich also aus einem unbeabsichtigten Abweichen des Gesetzgebers von seinem – dem konkreten Gesetzgebungsvorhaben zugrunde liegenden – Regelungsplan ergeben, wie er sich aus dem Gesetz selbst im Wege der historischen und teleologischen Auslegung ergibt.

Ein Vorkaufsrecht des Mieters hat der Gesetzgeber 1980 für Mieter von Sozialwohnungen bei deren Umwandlung in Eigentumswohnungen (BT-Drucksache 8/3403, S. 3, 35, 40 f.) in § 2b WoBindG a. F. für den preisgebundenen öffentlich geförderten Wohnraum geregelt und 1993 mit § 570b BGB a. F. (heute § 577 BGB) auf den frei finanzierten oder bindungsfrei gewordenen Wohnungsbestand erweitert. Er hat die Ausdehnung damit begründet, dass der Schutz des Mieters vor einer Verdrängung im Zusammenhang mit einer Umwandlung bei frei finanzierten Wohnungen nicht weniger dringlich sei als bei Sozialwohnungen (BT-Drucksache 12/3254, S. 40). Im Zuge der Mietrechtsreform 2001 wurde die Regelung mit § 577 BGB im Wesentlichen übernommen. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber bei dem bezweckten Mieterschutz bedacht hätte, dass die zu Wohnzwecken vermieteten Räume nicht – wie dies angesichts der bisherigen Nutzung zu erwarten gewesen wäre – in Wohnungseigentum, sondern in Teileigentum umgewandelt werden könnten. Es ist daher nicht anzunehmen, der Gesetzgeber habe den Mieter durch das Einführen eines gesetzlichen Vorkaufsrechts zwar bei der Begründung von Wohnungseigentum schützen, von diesem Schutz bei der Begründung von Teileigentum an den zu Wohnzwecken vermieteten Räumen aber bewusst absehen wollen.

Die Interessenlage des gesetzlich geregelten Falls stimmt mit der des zu entscheidenden Falls überein. Zudem treffen die Wertungsgrundlage und die gesetzgeberische Interessenbewertung der Gesetzesnorm auf den zu entscheidenden Fall zu. Das allgemeine Vorkaufsrechts sollte einheitlich sowohl Mieter von Sozialwohnungen als auch Mieter von freifinanzierten Wohnungen vor spekulativen Umwandlungen und damit einhergehender Verdrängung im Zusammenhang mit der Umwandlung der von ihnen bewohnten Wohnungen in Eigentumswohnungen schützen (BT-Drucksache 12/3254, S. 40 i. V. m. BT-Drs. 8/3403, S. 35). Eine solche Verdrängung droht, weil immer, wenn ein Eigentümer mehrere Einheiten von Wohnraum aufspaltet und einzeln veräußert, jedem Mieter ein Eigentümer gegenübersteht, der sich auf den Kündigungsgrund des Eigenbedarfs berufen kann (BVerfG NJW 11, 1723).

Nach der Vorstellung des Gesetzgebers dient die Einräumung des Vorkaufsrechts zugunsten des Mieters durch § 577 BGB einem sachgerechten Ausgleich der beiderseitigen Grundrechtspositionen. Zwar schränkt ein solches Vorkaufsrecht die Dispositionsbefugnis des Eigentümers über sein Eigentum ein, dies erfolgt jedoch zum Schutz des ebenfalls durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützten Besitzrechts des Mieters an der gemieteten Wohnung (BVerfG, a. a. O.). Das Vorkaufsrecht belässt dem Vermieter hierbei die Möglichkeit der Veräußerung seines Eigentums; der Mieter kann sich durch die Ausübung des Vorkaufsrechts vor einer Verschlechterung seiner kündigungsrechtlichen Position durch die Veräußerung schützen (vgl. BT-Drucksache 12/3254, S. 40; BVerfG, a. a. O.). Zugleich war dem Gesetzgeber daran gelegen, dem Mieter die Möglichkeit zu eröffnen, die Wohnung zu einem Kaufpreis zu erwerben, den auch ein Dritter für die Wohnung zu zahlen bereit ist (BT-Drucksache 12/3254, S. 40).

MERKE | Diese die Gewährung des Vorkaufsrechts tragende gesetzgeberische Erwägung eines besonderen Schutzbedarfs des Mieters trifft ebenso zu, wenn die zu Wohnzwecken gemieteten Räume nach deren Überlassung an den Mieter in Teil- statt in Wohnungseigentum umgewandelt werden (sollen). In beiden Fällen steht dem Mieter nach einem Verkauf ein neuer Vermieter gegenüber, der sich ggf. auf Eigenbedarf oder ein sonstiges zur Kündigung berechtigendes Interesse berufen kann. Dieses verschärfte Risiko einer Eigenbedarfskündigung entfällt nicht etwa, weil an zu Wohnzwecken überlassenen Räumen Teileigentum (§ 1 Abs. 1 Hs. 2, Abs. 3 WEG) begründet wird. Die damit getroffene Zweckbestimmung führt nicht dazu, dass die von § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB für eine Eigenbedarfskündigung vorausgesetzte Nutzung als Wohnung (nunmehr) unzulässig wäre. Die Zweckbestimmung kann nachträglich geändert werden, sogar durch den Erwerber allein ohne Zustimmung der übrigen Gemeinschaftsmitglieder, wenn (wie hier) die Teilungserklärung (genauer: die Gemeinschaftsordnung; BGH 23.3.18, V ZR 307/16, NZM 18, 754; 16.7.21, V ZR 284/19, NZM 21, 717) einen entsprechenden Änderungsvorbehalt enthält. Auch das vom Gesetzgeber anerkannte Interesse des Mieters, durch Ausübung des Vorkaufsrechts selbst Eigentümer der von ihm bewohnten Räume zu werden, ist im Fall einer Umwandlung in Teileigentum nicht geringer als bei einer Umwandlung in Wohnungseigentum. |

Die Gleichbehandlung von Wohnungs- und Teileigentum widerspricht nicht dem Schutzzweck der Vorschrift, weil der Mieter wegen der damit einhergehenden Unklarheit über die weitere Nutzbarkeit der von ihm bewohnten Räume zu Wohnzwecken sowie wegen der auf eine Gewerbeeinheit zugeschnittenen Kaufvertragsbedingungen von der Ausübung des Vorkaufsrechts abgehalten werde. Die Ausdehnung des Anwendungsbereichs des § 577 Abs. 1 S. 1 BGB verschlechtert nicht seine Rechtsstellung. Sie eröffnet ihm vielmehr – weitergehend – die Möglichkeit, auch im Fall der (beabsichtigten) Begründung von Teileigentum durch den Vermieter die von ihm bewohnten Räume zu erwerben. Gegen etwaige rechtsmissbräuchliche Gestaltungen ist der Mieter im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen (§§ 138, 242 BGB) geschützt. Die vom LG bejahten tatbestandlichen Voraussetzungen des § 577 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB wurden im Revisionsverfahren nicht in Zweifel gezogen.

Dem Kläger steht im Streitfall kein Anspruch auf Schadenersatz wegen vermeintlicher Vereitelung der Ausübung seines Vorkaufsrechts aus § 311a Abs. 1, 2 S. 1, § 275 Abs. 1, 4, § 280 Abs. 1, 3, § 281 BGB zu. Hierzu gilt: Den Vorkaufsverpflichteten trifft bei rechtzeitiger Ausübung des Vorkaufsrechts durch den Vorkaufsberechtigten aus dem hierdurch zustande kommenden Kaufvertrag nach § 433 Abs. 1 S. 1 BGB die Pflicht, diesem das Eigentum am Vorkaufsgegenstand zu verschaffen. Kann er diese Pflicht aufgrund einer – wie hier – schon erfolgten Eigentumsübertragung auf einen Dritten nicht mehr erfüllen, steht dem Vorkaufsberechtigten ein Schadenersatzanspruch zu.

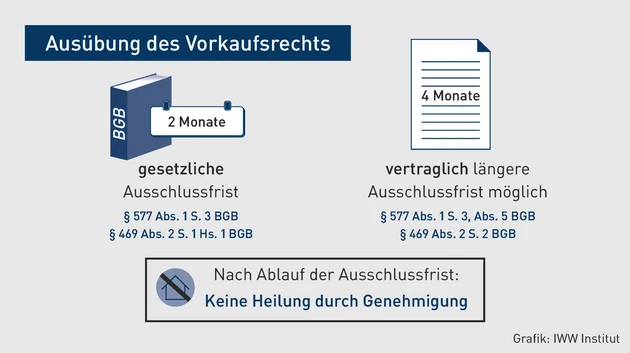

Beachten Sie | Eine Pflicht des Beklagten, die Wohnung an den Kläger aufzulassen, bestand hier aber nicht (mehr), da der Kläger sein Vorkaufsrecht nicht rechtzeitig innerhalb der zweimonatigen Frist des § 577 Abs. 1 S. 3, § 469 Abs. 2 S. 1 Hs. 1 BGB ausgeübt hat. Das Vorkaufsrecht war im Zeitpunkt der Ausübung am 30.8.19 erloschen. Die für den Fristenlauf maßgeblichen Mitteilungen über den Inhalt des Kaufvertrags sowie das Bestehen eines Vorkaufsrechts (§ 577 Abs. 1 S. 3, § 469 Abs. 1 S. 1, 2, § 577 Abs. 2 BGB) lagen dem Kläger spätestens in 3/18 vor. Am 30.8.19, dem Zeitpunkt der Ausübung des Vorkaufsrechts, war die Frist des § 577 Abs. 1 S. 3, § 469 Abs. 2 S. 1 Hs. 1 BGB verstrichen.

Nach ständiger BGH-Rechtsprechung handelt es sich bei der Ausübungsfrist um eine Ausschlussfrist. Ihr Ablauf führt zum Untergang des Vorkaufsrechts. Es kann auch nicht durch eine Genehmigung seitens des Vorkaufsverpflichteten geheilt werden. Zwar können die Parteien nach § 577 Abs. 1 S. 3, § 469 Abs. 2 S. 2 BGB anstelle der gesetzlichen Ausübungsfrist vertraglich eine andere (längere) Frist bestimmen; § 577 Abs. 5 BGB verbietet nur abweichende Vereinbarungen zum Nachteil des Mieters. Die Parteien können die Frist – zugunsten des Mieters – jedoch nicht erneut in Gang setzen, nachdem die Frist bereits abgelaufen ist. Denn diese Fristgebundenheit bezweckt im Interesse klarer Rechtsverhältnisse eine zügige Entscheidung über die Ausübung des Vorkaufsrechts. Um dies zu erreichen, wird dem Verpflichteten eine Mitteilungspflicht auferlegt, zugleich dem Berechtigten eine Ausschlussfrist gesetzt, deren Lauf mit dem Zugang der Mitteilung vom Vorkaufsfall einsetzt.

Relevanz für die Praxis

Für Mieter machen die (änderbaren) Rechte des neuen Eigentümers/Vermieters im Innenverhältnis der Eigentümergemeinschaft keinen Unterschied. Für sie steigt in beiden Fällen gleichermaßen das Risiko einer Eigenbedarfskündigung, dem das Vorkaufsrecht begegnen soll. Die Frage ist nun höchstrichterlich geklärt und muss in der Beratung von Vermietern und Mietern berücksichtigt werden. Auf Mieterseite ist ein Zögern – wie der Fall zeigt – unangebracht.

AUSGABE: MK 9/2025, S. 169 · ID: 50515914