Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe März 2025 abgeschlossen.

Geschäftsgeheimnisse„Catch-all-Klausel“ ist eine unangemessene Benachteiligung

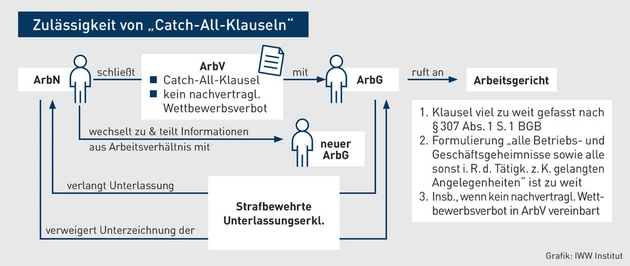

| Eine formularmäßig vereinbarte Vertragsklausel, die den ArbN bezüglich aller internen Vorgänge beim ArbG über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus zeitlich unbegrenzt zum Stillschweigen verpflichtet (sogenannte Catch-all-Klausel), benachteiligt den ArbN unangemessen und ist deshalb unwirksam. |

Sachverhalt

Die Parteien streiten in der Revision unter anderem noch über die Wirksamkeit einer umfassenden Stillschweigensverpflichtung nach Ende des Arbeitsverhältnisses. Der ArbG ist ein führender Hersteller von Füllmaschinen für Lebensmittel und Getränke sowie des dazu passenden Verpackungsmaterials. Diese Verpackungen stellt der ArbG auf Faltschachtelklebemaschinen (AFK-Maschinen) in einer Menge von zuletzt ca. 34 Milliarden Stück pro Jahr her. Konkurrenzunternehmen konnten vergleichbare Produkte bislang nicht in dieser Dimension auf den Markt bringen.

Der beklagte ArbN war beim ArbG von Oktober 1988 bis zum 31.12.16 beschäftigt. Er war maßgeblich an der Weiterentwicklung der Produkte beteiligt und seit dem 1.1.09 als Central Technology Manager tätig. Der Arbeitsvertrag vom 5.12.08 lautet auszugsweise:

Geheimhaltung |

Herr D wird über alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie alle sonstigen ihm im Rahmen der Tätigkeit zur Kenntnis gelangenden Angelegenheiten und Vorgänge der Gesellschaft Stillschweigen bewahren. Er wird dafür Sorge tragen, dass Dritte nicht unbefugt Kenntnis erlangen. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung besteht über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus und umfasst auch die Inhalte dieses Vertrags. |

Der ArbN kündigte das Arbeitsverhältnis zum 31.12.16 und ist seitdem als Global Technology Manager bei einem Hauptkunden des ehemaligen ArbG tätig.

Der ArbG erfuhr im Oktober 2018, dass der ArbN am 20.9.15, 13.12.15 und 31.12.15 unter einem Pseudonym verschiedene E-Mails mit Anlagen an die Gesellschafter eines damals potenziell konkurrierenden Unternehmens versandt hatte. Die Anlagen enthielten unter anderem spezifische Leistungsdaten und Prozessparameter der AFK-Maschinen sowie Geometrie- und Toleranzdaten der Sleeves des ArbG.

Der ArbG verlangte mit Schreiben vom 12.10.18 eine strafbewehrte Unterlassungserklärung. Der ArbN habe durch den Versand der E-Mails in gravierendem Maß gegen seine arbeitsvertragliche Geheimhaltungsverpflichtung verstoßen und sich damit des Verrats von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen im Sinne von § 17 Abs. 1 UWG in der bis einschließlich 25.4.19 geltenden Fassung (a. F.) schuldig gemacht. Es bestehe nach § 6 GeschGehG ein Unterlassungsanspruch gegenüber dem ArbG, denn es handle sich bei den fraglichen technischen Daten um Geschäftsgeheimnisse im Sinne von § 2 Nr. 1 GeschGehG. Die Informationen über den Fertigungsprozess der Sleeves seien nicht allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugänglich. Der ArbN verweigerte die Abgabe der Erklärung.

Entscheidungsgründe

Der 8. Senat des BAG (17.10.24, 8 AZR 172/23, Abruf-Nr. 245853) wies die Revision des ArbG zurück und bestätigte damit die klageabweisenden Entscheidungen der Vorinstanzen. Die Klage sei unbegründet.

Ein Anspruch auf Unterlassung könne nicht auf § 11 des Arbeitsvertrags vom 5.12.08 gestützt werden. Die über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus uneingeschränkte Geheimhaltungsverpflichtung sei unwirksam. Dies folge allerdings nicht aus dem GeschGehG. Der Gesetzgeber habe mit dem GeschGehG die Anforderungen an vertragliche Verschwiegenheitsverpflichtungen und nachvertragliche Wettbewerbsverbote nicht ändern wollen. Nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 GeschGehG blieben die Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis vielmehr unberührt. Es sei daher möglich, den Geheimnisschutz über das GeschGehG hinaus vertraglich zu erweitern. Dies betreffe insbesondere den Schutz von Informationen, die keine Geschäftsgeheimnisse im Sinne von § 2 Nr. 1 GeschGehG seien.

Die vereinbarte Geheimhaltungsverpflichtung sei jedoch unwirksam. Es handele sich um eine sogenannte Catch-all-Klausel, die uneingeschränkt und unendlich zur Verschwiegenheit verpflichten solle. Damit benachteilige sie unangemessen im Sinne von § 307 Abs. 1 S. 1 BGB (ebenso LAG Köln 2.12.19, 2 SaGa 20/19). Unabhängig davon, ob die Klausel in § 11 des Arbeitsvertrags vom 5.12.08 für eine Vielzahl von Verträgen im Sinne von § 305 Abs. 1 S. 1 BGB vorformuliert worden sei, oder ob es sich jedenfalls um eine sogenannte Einmalbedingung im Sinne von § 310 Abs. 3 Nr. 2 BGB handele, unterliege sie den Auslegungsmaßstäben für AGB.

Die Klausel sei ihrem klaren Wortlaut nach als eine umfassende Stillschweigensverpflichtung bezüglich aller internen Vorgänge zu verstehen. Sie beziehe sich sowohl auf „Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse“ als auch auf „alle sonstigen … im Rahmen der Tätigkeit zur Kenntnis gelangenden Angelegenheiten und Vorgänge der Gesellschaft“ und sehe eine zeitlich unbegrenzte Erstreckung der Geheimhaltungspflicht auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus vor. Dies benachteilige den betroffenen ArbN unangemessen im Sinne von § 307 Abs. 3 S. 1 in Verbindung mit Abs. 1 S. 1 BGB.

Eine nachvertragliche Verschwiegenheitspflicht könne sich bei überwiegendem Interesse des ArbG am Schweigen des ArbN allenfalls auf einzelne, konkret bestimmte Geschäftsgeheimnisse beziehen. Eine umfassende Stillschweigensverpflichtung, wie sie hier vorliege, schränke demgegenüber die durch Art. 12 Abs. 1 GG gewährleistete Berufsfreiheit des betroffenen ArbN übermäßig ein. Sie stehe in Widerspruch zum gesetzlichen Konzept des nachvertraglichen Wettbewerbsverbots nach §§ 74 ff. HGB.

Sei kein nachvertragliches Wettbewerbsverbot im Sinne der §§ 74 ff. HGB vereinbart, sei der ArbN nach Ende des Arbeitsverhältnisses grundsätzlich nicht mehr verpflichtet, dem ArbG keinen Wettbewerb zu machen. Im Rahmen einer neuen Tätigkeit dürfe er sein im vorherigen Arbeitsverhältnis erworbenes Erfahrungswissen einschließlich der Kenntnis von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen einsetzen und in den Kundenkreis des ArbG eindringen.

Die hier zu beurteilende Klausel sei außerordentlich weit gefasst. Sie würde bei ihrer Wirksamkeit einem ehemaligen ArbN die Nutzung seines Wissens bei einem neuen ArbG in adäquater Position faktisch untersagen. Gleiches gelte bei Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit. Die Klausel käme damit ohne jede zeitliche Beschränkung einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot gleich. Dies berücksichtige die Interessen des ArbN in keiner Weise. Hätte der ArbG eine Verwertung von Wissen (zeitlich befristet) verhindern wollen, hätte er ein wirksames nachvertragliches Wettbewerbsverbot nach §§ 74 ff. HGB vereinbaren und eine Karenzentschädigung zahlen müssen.

Relevanz für die Praxis

Der 8. Senat stellt klar, dass nach Ende des Arbeitsverhältnisses grundsätzlich der ausgeschiedene ArbN dem ehemaligen ArbG Konkurrenz machen und sein Wissen verwerten darf. Hiergegen helfen dem ArbG auch keine „uferlosen“ Verschwiegenheitsklauseln im Arbeitsvertrag weiter, weil diese die AGB-Kontrolle nicht passieren können. Die Alternative eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots kann hingegen wegen der zwingenden Karenzentschädigung für den ArbG teuer werden.

Der BGH (23.4.24, II ZR 99/22, Abruf-Nr. 242258) knüpft an seine bisherige Rechtsprechung zu nachvertraglichen Wettbewerbsverboten an und erweiterte sie um die Entscheidung zur Wirksamkeit einer nachträglichen Verfallsklausel. Der 2. Zivilsenat des BGH bestätigte damit – trotz zahlreicher entgegenstehender Stimmen in der Literatur – seine Rechtsprechung, nach der bei der Vereinbarung von nachvertraglichen Wettbewerbsverboten für GmbH-Geschäftsführer keine Verpflichtung besteht, die Zahlung einer Karenzentschädigung vorzusehen.

AUSGABE: AA 3/2025, S. 39 · ID: 50331071