Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Dez. 2022 abgeschlossen.

VermögensverwaltungDas sind die Pflichten des Vorstands bei der Vermögensverwaltung in Zeiten hoher Volatilität

| Kann man guten Gewissens in Staatsanleihen mit negativer Rendite investieren? Dies fragten sich Vorstände von Stiftungen 2010 bis 2021. Handelt es sich überhaupt noch um eine (Geld-)Anlage bzw. eine Investition, wenn von Anfang an feststeht, dass die Rendite negativ sein wird? Kann ein Cash-Betrag im Rahmen der Vermögensverwaltung einen längeren Zeitraum liegen bleiben, wenn gleichzeitig eine aktuelle Inflation von zehn Prozent an Kaufkraftverlust droht? SB befasst sich mit den Pflichten des Vorstands bei der Vermögensverwaltung in Zeiten hoher Volatilität und höherem Zinsumfeld. |

Vermögenserhalt als Kernaufgabe

Gemeinhin wird unter „Anlegen“ – auch bei gemeinnützigen Organisationen – verstanden, Geld vorteilhaft zu investieren. Dies impliziert eigentlich eine gewisse Positiv-Rendite. Auch ein Stiftungsvorstand einer gemeinnützigen Stiftung muss das Vermögen der Stiftung schon wegen des Gebots, die Mittel für den/die Satzungszweck(e) zu generieren und daraufhin der zeitnahen Mittelverwendung zuzuführen, anlegen. Das wird schwierig, wenn eine Dividenden-Rendite gerade einmal durchschnittlich bei drei Prozent bei Aktien oder anderen Anlagen liegt und die Inflation bei acht bis zehn Prozent. Doch auch im neuen Umfeld mit erhöhter Volatilität und mit wirtschaftlicher Unsicherheit, regelmäßigen Krisen und geopolitischen Konflikten ist gutes Risiko-Management im Stiftungsvorstand bei gemeinnützigen Organisationen pflichtenmäßig aktuell „Gebot der Stunde“.

Gesetzliche Grundlagen für Verwaltungstätigkeit

Nach § 27 Abs. 3 BGB i. V. m. § 86 BGB gelten für die Geschäftsführung einer Stiftung durch den Vorstand und dessen Rechtsverhältnis zur Stiftung und dessen Pflichten die §§ 662 ff. BGB. In der Sache besteht die Geschäftsführungstätigkeit des Vorstands vornehmlich in der ordnungsmäßigen Verwaltung des Stiftungsvermögens und einem bestmöglichen Einsatz der Vermögenserträge, um die Stiftungszwecke gemäß der Satzung zu verwirklichen.

Bei der Verwaltungstätigkeit muss der Vorstand stets die Erfüllung der Stiftungszwecke zum Ziel haben. Es kommt – vorbehaltlich abweichender Bestimmungen durch den Stifter – auf die langfristige Erfüllung der Stiftungszwecke an. Deswegen ist der reale Vermögenserhalt für die Stiftungstätigkeit – gerade in nun aufziehenden mehrjährigen Inflationszeiten – ebenso wesentlich wie die gegenwartsnahe Verwendung der Stiftungserträge zur Erfüllung der Stiftungszwecke. Es kommt darauf an, dass der Vorstand die möglichst wirksame Erfüllung der Stiftungszwecke für erforderlich halten darf. Dabei wird ihm allgemein ein gewisser Ermessensspielraum in der Vermögensverwaltung zugestanden (vgl. u. a. Schwintowski, in: Festschrift für Hatting, 2004, Seite 271, 284). Weder eine Aufsichtsbehörde noch ein unabhängiges Gericht kann dieses Ermessen des Vorstands im Nachhinein aufgrund nun „besseren Wissens“ ersetzen und ex post setzen.

Mit Blick auf das amerikanische Recht (Section 8.30 des Revised Model Nonprofit corporation Act = RMNCA) ist ein Stiftungsvorstand nicht falsch beraten, wenn er Entscheidungen bei der Vermögensverwaltung in gutem Glauben, mit der Sorgfalt, die ein durchschnittlich umsichtiger Mensch in einer ähnlichen Person unter ähnlichen Umständen walten lassen würde und in einer Weise, die er vernünftigerweise für im besten Interesse der Stiftung liegend halten darf, zum Wohle der Stiftung trifft. Das Interesse der Stiftung wird stets durch den Auftrag an die Organe zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung ihres Zwecks bestimmt (vgl. Börner, DWW 2004, S. 4 ff.). Es gibt die Pflicht, den Zweck möglichst wirksam zu erfüllen (sog. duty of due care).

Satzungsmäßige Vorgaben bestimmen Verwaltungstätigkeit

Bei der Verwaltungstätigkeit sind – primär wegen des Stifterwillens – die Vorgaben des Stifters aus der Satzung und sekundär ergänzend die Regelungen in dem jeweils geltenden Stiftungsgesetzen der Länder zu beachten.

Ausdrückliche Vorgaben des Stifters

Versteht man die Vermögenswidmung des Stifters in § 81 Abs. 1, S. 2 BGB als Herstellung einer Mittel-Zweck-Relation, dann stellt dieser Widmungsakt die entscheidende Grundlage für die Art und Weise der Vermögenserhaltung und -bewirtschaftung dar. Der Stifter beschränkt sich in der Satzung oft im Widmungsakt nicht darauf, bestimmte Gegenstände des Stiftungsvermögens als Vermögen zu erhalten, sondern ein Vermögen wird der Stiftung mit einer bestimmten wirtschaftlichen Bestimmung übertragen (vgl. dazu näher: Hüttemann, in: FG Flume 59,68 ff.). Somit ist es also grundsätzlich der Stifter, der darüber entscheidet, wie das Grundstockvermögen bei der Stiftung zu erhalten und einzusetzen ist.

Beispiele für Vorgaben des Stifters |

|

Wenn es an ausdrücklichen Vorgaben des Stifters fehlt

Fehlen ausdrückliche Regelungen, so kann untersucht werden, ob sich aus der konkreten Zusammensetzung des übertragenen Vermögens ein bestimmtes Vermögenserhaltungskonzept ableiten lässt. Im Zweifel ist dabei davon auszugehen, dass der Stifter durch die Zuwendung bestimmter Vermögensgegenstände (Unternehmensbeteiligungen, Grundbesitz bzw. Depotvermögen etc.) zumindest auch eine bestimmte Asset-Klasse vorgibt.

Beispiel |

Wer seine Stiftung mit Immobilienbesitz ausstattet, möchte im Regelfall nicht, dass sich die Stiftungsorgane „einfach so“ von diesen Gegenständen trennen, nur, weil eine andere Strukturierung des Vermögens bzw. des Portfolios nach ihrer Ansicht eine „höhere Rendite“ erwarten lässt. Anders kann es sich verhalten, wenn sich an der Risikogrundstruktur etwas drastisch ändert, wie derzeit mit anstehenden höheren Zinsen, höherer Inflation über mehrere Jahre und höherer Energiepreise. |

Stiftungsgesetze der Länder und Stiftungsrechtsreform

Viele Landesgesetze stellen den Grundsatz der Vermögenserhaltung unter den Vorbehalt des Stifterwillens. Durch entsprechende Satzungsregelung kann der Stifter den Stiftungsorganen ein bestimmtes Kapitalerhaltungskonzept vorgeben und die Veräußerung bestimmter Vermögenswerte ausschließen. Bei Kapitalstiftungen kann ein Stifter ferner anordnen, dass der Vorstand unter bestimmten Bedingungen sog. freie Rücklagen in Stiftungsvermögen umwandeln kann (Kapitalerhöhung aus Stiftungsmitteln), sodass diese Beträge im dauerhaften Vermögen erhalten werden müssen.

Mit der Stiftungsrechtsreform erhält der Stifter die Möglichkeit zu bestimmen, dass „gewidmetes“ Vermögen zu erhalten ist. Und ein Grundstockvermögen kann vom Stifter gleich in der Satzung zum Verbrauch bestimmt werden, was dann andere Pflichten für den Vorstand begründet.

Wichtig | Der Stiftungsvorstand erfüllt in diesem stiftungsspezifischen satzungsrechtlichen, landesgesetzlichen sowie AO-rechtlichen Rahmen seine Aufgaben. Er unterliegt mit Ausnahme der gesetzlichen Genehmigungserfordernisse keiner Kontrolle, soweit er den gesetzten Rechtsrahmen beachtet und sein Bestreben erkennbar ist, den Stiftungszweck zu verfolgen. Anders kann dies bei Stiftungen sein, die interne Kontrollmechanismen haben, wie z. B. einen Beirat oder Aufsichtsrat. Die staatliche Aufsicht darf öffentliche Interessen bei der Vermögensverwaltung allenfalls berücksichtigen, wenn sie in der Stiftungssatzung selbst begründet sind oder sich zumindest unmittelbar oder mittelbar aus dem Stiftungszweck ergeben.

Grundsatz der Vermögensdiversifikation

Der Stiftungsvorstand muss beim Stiftungsvermögen den Grundsatz der Vermögensdiversifikation beachten, soweit Kapitalvermögen und der Immobilienbereich betroffen sind. Dafür haben sich in der Praxis bestimmte Prozentsätze entwickelt, z. B. nur maximal fünf Prozent des Depotvolumens in ein konkretes Kapitalmarkt-Produkt (u. a. in Aktiendepot) zu investieren. Allgemein gilt vom Grundsatz her: Bei der Verwaltung des Stiftungsvermögens ist in erster Linie auf sichere Einkünfte zu achten.

Auch Kapitalstiftungen mit weniger festen Kosten sind gehalten, dem Umfang ihres steuerlich begünstigten Vermögens angemessene Leistungen auf ihren gemeinnützigen Zweck zu erbringen; sie müssen daher Vermögensanlagen mit ungewissen Erträgen oder gar hohem Verlustrisiko vermeiden (so auch die erste Rechtsprechung des OLG Frankfurt, Urteil vom 28.01.2015, Az. 1 U 32/13, Abruf-Nr. 144363, die allerdings etwas eng erscheint).

Anlagepolitik und Zusammensetzung des Gesamtvermögens

Nicht nur die einzelne Anlageentscheidung ist bedeutsam, sondern die gesamte Anlagepolitik und Anlagerichtlinien der Stiftung und auch die Zusammensetzung der Assets im Gesamtvermögen der Stiftung. Eine Stiftung, die z. B. mit zwei Dritteln in Immobilien investiert ist und feste Mieterträge hat, kann sich durchaus in punkto Kapitalvermögensbereich eine Aktienquote von 0 bis 90 Prozent erlauben. Ist eine angemessene Mischung/Diversifikation der Anlageformen im Rahmen der Gesamtportfolioverwaltung eines Stiftungsvermögens gewährleistet, können einzelne spekulative Anlagen durchaus hinnehmbar sein – wenn auch nur im Rahmen einer Depot-„Beimischung“.

Ein Problem besteht seit Jahren bei Satzungen, die noch „mündelsichere“ Anlagen vorschreiben; d. h. es sind nur Anlagen in Immobilien, Rentenpapieren oder Sparkonten zulässig. Hier wird nicht einmal mehr die Erhaltung des realen Wertes des Vermögens gewährleistet, geschweige denn eine ordnungsgemäße Mittelverwendung auf den gemeinnützigen Zweck garantiert. Als Ausweg musste der Stiftungsvorstand das Vermögen in risikoreichere Anlageprodukte wie z. B. Aktien anlegen, um Erträge aus Dividenden und die Chance auf Wertsteigerung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu erzielen. Die Umschichtungsgewinne aus dem Aktienvermögen trugen dem Vermögenserhaltungsgebot Rechnung. Mit Anlagen in ETF gelang es in den letzten zehn Jahren durchaus, sowohl angemessen in Aktien zu investieren als auch das Risiko von Wertverlusten im Vergleich zur Einzelanlage etwas kleiner zu halten.

Auch in Krisensituation auf ausgewogene Gesamtstrategie achten

Die bisherige Anlagestrategie ändert sich mit einer um sich greifenden Inflation (oder einem sonst stark veränderten Marktumfeld, z. B. Pandemie, Deglobalisierung oder Spekulationen gegen den Euro) sehr deutlich. Wenn die Märkte immer innerhalb einer Krisensituation deutlich abwerten, wird das gesamte Investment der Stiftung beim Anlegen in ETF abgewertet. Dabei kann es in dieser Situation bei einem „Langfristinvestor“ zur Pflicht des Vorstands gehören, auf solche Markt-Geschehnisse gerade wegen der vorgenommenen breiten Diversifikation „mit ruhiger Hand“ zu reagieren. Wertverluste dürfen nicht stets sofort unreflektiert realisiert werden. Stets ist die ausgewogene Gesamtstrategie für das Gesamtvermögen der Organisation im Blick zu halten oder bei gravierenden Marktänderungen (u. a. Niedrigzinsphase, Pandemie, Kriege etc.) ggf. an veränderte Realitäten anzupassen, was auch auf die Richtlinien der Anlagepolitik zutrifft.

Verwaltet eine Stiftung „nur“ Kapital (Kapitalstiftung), so muss sie auch die Rechtsprechung des OLG Oldenburg (Urteil vom 08.11.2013, Az. 6 U 50/13, Abruf-Nr. 140288, SB 2/2014, Seite 31) beachten: Das OLG unterstellte es einem kirchlichen Stiftungsvorstand im Nachhinein als pflichtwidrig, bei einem Vermögen von ca. 8,9 Mio. Euro einen Aktienanteil im Rahmen des verwalteten Depots von bis zu 80 Prozent zu erlauben, wenn später im Rahmen eines „unvorhersehbaren Ereignisses“ (hier: Anschläge vom 11.09.2001) erhebliche Verluste im Aktienvermögen (aus Aktien, Aktienfonds und Hedgefonds) entstehen. Allerdings musste sich die Stiftung ein Mitverschulden entgegen halten lassen; die Mitglieder des Kuratoriums als Kontroll- und Aufsichtsorgan hatten versäumt, dem Vorstand klare Weisungen zu erteilen, nachdem auch ihnen die Schmälerung des Stiftungsvermögens bekannt geworden war.

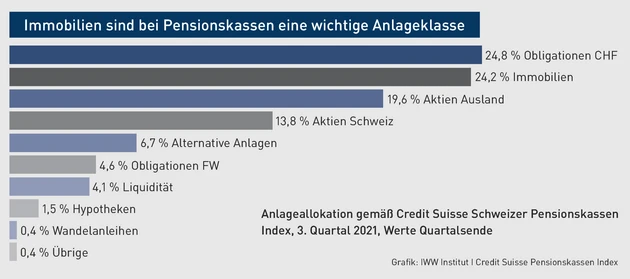

Rückgriff auf Anlegegrundsätze ... Praxistipp | Maßgebend für die Vermögensdiversifikation sind die Vorgaben des Stifters. Orientierung in punkto Sicherheitserwägungen in Bezug auf das Rendite-Risiko-Profil bieten allgemeine Anlegegrundsätze, wie sie z. B. die Schweizer Pensionskassen empfehlen. Dies deshalb, weil auch deren Aufgabe einerseits die reale Kapitalerhaltung ist sowie andererseits das Erzielen von nachhaltigen Erträgen zur Erfüllung von Auszahlungsverpflichtungen ist. |

Die Anlageallokation Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index, 3. Quartal 2021 (Schweizer Pensionskassenstudie, November 2021) sieht wie folgt aus:

Beim Rendite-/Risiko-Profil im Anlagebereich einer Stiftung kommt es immer auf das Gesamtvermögen und dessen Allokation und die Gesamtstruktur der Stiftung an, um ein gewisses Handeln von Organen in der Vermögensverwaltung angemessen bewerten zu können. Ferner geht es in Krisenzeiten auch um aktives Vermögensmanagement.

Schließlich darf ein pflichtgemäß handelnder Vorstand nicht gegen geltende Anlagerichtlinien verstoßen. Enthält die Satzung Vorgaben des Stifters, die anhand der geänderten Marktsituation zu stetigen Verlusten führen würden, muss ein Vorstand auch die Pflicht haben, Satzungsänderungen bei den Behörden (Finanzämter, Regierungspräsidium etc.) herbeizuführen.

Grundsatz: Abstoßen einer nicht ertragbringenden Anlage

Grundsätzlich geht mit der Vermögensanlage (sog. Mittelbeschaffungsbereich) im Rahmen der Vermögensverwaltung einer gemeinnützigen Organisation die Erwartung einher, eine (Mindest-)Rendite zu erzielen. Hier muss stets nachzuweisen sein, dass aus Ex-ante-Sicht seitens der gemeinnützigen Organisation dauerhaft Gewinne aus der Vermögensanlage zumindest objektiv erwartbar waren und subjektiv auch von der Organisationsleitung erwartet worden sind.

Allgemeine Marktentwicklungen und Krisen können zu Verlusten in einzelnen Veranlagungszeiträumen führen. Die Mittelbeschaffungsaktivität muss aber stets eine angemessene Rendite für die gemeinnützige Tätigkeit erwarten lassen. Dabei dürfen die Anforderungen an die Prognoseentscheidungen der Stiftungsorgane nicht überspannt werden. Entscheidend ist eine umfassend abgewogene Anlageentscheidung anhand möglichst dokumentierter Anlagerichtlinien und Entscheidung aus Ex-ante-Sicht aufgrund angemessener Information stets zum Wohle der Stiftung (anlehnend an Kriterien der Business-Judgement-Rule an pflichtgemäßes Organhandeln, vgl. § 93 Abs. 1, S. 2 AktG analog).

Wichtig | Wird nach diesen Kriterien gehandelt, so können Vorstände nicht für negative Folgen der Anlageentscheidung in Haftung genommen werden.

Pflicht zur Hebung stiller Reserven bei Kapitalverlust?

Noch keine abschließende Antwort gibt es auf die – besonders in inflationären Zeiten – auftretende Frage: Ist der Vorstand verpflichtet, stille Reserven im Falle des bilanziellen oder realisierten Kapitalverlusts in Zeiten zu heben, in denen die Kapitalmärkte insgesamt z. B. 15 bis 25 Prozent sinken und somit auch das Kapitalvermögen einer Stiftung um diesen Prozentsatz an Wert verliert? Sind hier etwa Immobilien, die in der Handelsbilanz nicht zutreffend abgebildet sind und stille Reserven enthalten, in Aktien oder andere Vermögensanlagen umzuschichten?

Der BGH hat zwar stets betont, dass eine Negativ-Rendite von 15 Prozent noch zum allgemeinen Anlagerisiko an den Kapitalmärkten gehört (vgl. u. a. BGH, Urteil vom 23.10.2007, Az. XI ZR 423/06, Abruf-Nr. 080158). Somit kann vertreten werden, dass erst ab einer erheblichen Wertminderung von über 15 Prozent Gedanken darüber zu verlieren sind, ob eine Umschichtung in Betracht kommt, mit der ein bilanzieller Wertausgleich sichergestellt wird. Aber letztlich wird diese Frage auch vom stets zu beachtenden Grundsatz der realen bzw. nominalen Vermögenserhaltung geprägt, was eher für als gegen eine Verpflichtung des Vorstands spricht, stille Reserven zu heben – ggf. in Abstimmung mit den zuständigen Behörden oder mit dem Aufsichtsrat bzw. Beirat der Stiftung.

Breite Diversifikation ist oberste Pflicht Fazit | Die Herausforderungen des Stiftungsvorstands steigen in einem volatilen und inflationären Marktumfeld an, da auch in diesem Umfeld die ordnungsgemäße Verwaltung des Stiftungsvermögens und der bestmögliche Einsatz der Vermögenserträge zur Verwirklichung der Stiftungszwecke weiter im Vordergrund des Handelns steht. In Orientierung an andere Organisationen, die sowohl zum Kapitalerhalt als auch zur Erzielung nachhaltiger Erträge verpflichtet sind, ist das Vermögen so zu bewirtschaften, dass die Verpflichtungen jederzeit termingerecht erfüllt werden können, die Anlagestrategie in Übereinstimmung mit der Risikofähigkeit steht und durch die Gesamtrendite ein größtmöglicher Beitrag für den Zweck erzielt wird. Eine breite Diversifikation ist oberste Pflicht. Die Vermögensanlagen sollten schwergewichtig in liquiden, gut handelbaren und qualitativ hochstehenden Anlagen sowie auf verschiedene Anlagen, Kategorien, Märkte, Währungen, Branchen und Sektoren verteilt werden. Sie sollten durch den Einsatz qualitativ hochstehender Anlagen eine marktkonforme Gesamtrendite abwerfen. Richtlinien zur Anlage und Grundsätze der Vermögensverwaltung sollten im Rahmen von dokumentierten Anlagerichtlinien durchgeführt werden, überwacht werden und stets auch einer Anpassung anhand des jeweils vorherrschenden Marktumfelds unterworfen sein. Ein aktives Vermögensmanagement ist Gebot der Stunde. In inflationären Zeiten geht es ganz besonders, neben dem Erzielen von angemessenen Erträgen für den Stiftungszweck, um nichts anderes als den realen Kapitalerhalt. |

AUSGABE: SB 12/2022, S. 235 · ID: 48572839