Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Jan. 2024 abgeschlossen.

AktenführungSo kann der Verteidiger Besonderheiten bei der Aktenführung für die Verteidigung nutzen

| In Ermittlungsverfahren wird in den Ermittlungsakten das Wissen gesammelt. In Teil 1 wurden die Grundregeln der Aktenführung erläutert. Der vorliegende Beitrag zeigt wichtige Besonderheiten der Aktenführung und erläutert, an welcher Stelle der Verteidiger aufmerksam sein sollte. |

1. Beschaffenheit der Akte

Die Aktenführung befindet sich im Umbruch zur elektronischen Akte. Der Gesetzgeber hat mit den §§ 32 ff. StPO die rechtliche Grundlage dafür geschaffen. Auch für die elektronische Aktenführung gelten die Grundlagen einer ordnungsgemäßen Aktenführung durch Aktenvollständigkeit, Aktenwahrheit und Aktenklarheit (dazu Wenzel PStR 23, 281 ff.). Neben der Akte sind vor allem auch bei Beweismitteln die Grundregeln der ordnungsgemäßen Aktenführung einzuhalten sowie nachvollziehbar und gesichert zu archivieren. Damit sind neben den Papierakten oder sachlich vorhandenen Beweismitteln auch alle weiteren Informationen, Daten oder Beweismittel von diesem Grundsatz umfasst, die auf Bild- oder Tonträgern sowie auf elektronischen Speichermedien – wie z. B. in einer Cloud, USB-Stick, Festplatte, Großrechnersystemen – gespeichert sind (Müller-Jacobsen/Peters, wistra 09, 458, 459).

Praxistipp | Wird eine Akteneinsicht gem. § 32f Abs. 1 S. 1 StPO in die elektronische Akte gewährt, sollte der Verteidiger prüfen, ob es Anzeichen für Fehler bei dem Grundprinzip der Aktenvollständigkeit, wie z. B. bei inhaltlichen bzw. rechtlichen Lücken oder Auslassungen gibt. Im Zweifel sollte der Verteidiger hierzu nachfragen und eine weitere vollständige Einsicht – ggf. in den Diensträumen in die Originalakten nach § 32f Abs. 1 S. 2 StPO – verlangen. Die elektronische Akte wird genauso wie die Papierakte anfällig für Verletzungen der Aktenführungsregeln sein. |

2. Zeitpunkt der Herstellung

Ein wichtiges Kriterium einer verlässlichen und aussagekräftigen Akte ist der Zeitpunkt, in dem die Akte erstellt wird. Es steht nicht im Ermessen oder Belieben der Strafverfolgungsbehörden, zu welchem Zeitpunkt sie die Akte vollständig herstellt, sondern sie muss die notwendigen Ermittlungsvermerke, verfahrensleitenden Verfügungen, Erkenntniszusammenfassungen oder andersartige Informationen unverzüglich zur Akte nehmen (BGH 16.12.20, 2 BGs 408/20, StraFO 21, 470, 471).

Praxistipp | Zwar ist z. B. der Verdachtsprüfungsvermerk ein rein deklaratorischer Vermerk (Peters, in: Kohlmann, § 397 AO, 72. Lfg. 2021, Rn. 37.2), der keine formale Voraussetzung einer wirksamen Verfahrenseinleitung ist. |

Ein mangelnder Verdachtsprüfungsvermerk kann aber unterschiedliche Beweisverwertungsverbote erzeugen. Der Verteidiger sollte beim Aktenstudium genau auf die Aktenvermerke, ihre chronologische Reihung und vor allem ihre zeitlichen Bezüge bzw. Daten achten. Dies kann Rückschlüsse u. a. zu Verjährungsfragen eröffnen. |

a) Unverzügliches Handeln

Unverzüglich meint ohne schuldhaftes Zögern i. S. d. § 121 Abs. 1 BGB. Der zuständige Beamte muss die Vermerke nicht sofort erstellen und zur Akte nehmen, sondern der richtige Zeitpunkt ist situationsbedingt zu bestimmen. Der richtige Zeitraum des unverzüglichen Handelns hängt demzufolge von den äußeren Umständen des Einzelfalls ab. Berichte sind allerdings nicht mehr innerhalb der entsprechend anzuwendenden Frist des § 121 BGB erstellt, sofern vom einleitenden Beamten ein Zeitraum von mehreren Tagen, Wochen oder Monaten überschritten wurde (Jäger, in: Joecks/Jäger/Randt, Steuerstrafrecht, 9. Aufl., § 397 AO Rn. 118), da der strafprozessuale Vorgang der Einleitung hinreichend beweisrechtlich gesichert werden muss. Dies ist insbesondere wichtig, wenn der Beschuldigte gem. § 397 Abs. 3 AO aufgefordert werden soll, dass er sich zu bestimmten Tatsachen äußern oder Unterlagen vorlegen soll, die im Zusammenhang mit der vorgeworfenen Tat stehen. Hingegen ist als noch „ohne schuldhaftes Zögern“ anzusehen, wenn zwischen dem Einleiten des Verfahrens und dem späteren Erstellen des Verdachtsprüfungsvermerks ein innerer, kurzer Sachzusammenhang bestand.

Beispiel 1 |

Der Betriebsprüfer entdeckt eine mögliche Steuerhinterziehung während einer Betriebsprüfung (BP) in den Räumen des Steuerpflichtigen. Er fährt in das Amt zurück, um dort noch am selben Tag einen Verdachtsprüfungsvermerk anzufertigen. Zwischen der Verfahrenseinleitung und dem Erstellen eines Berichts liegt mithin ein sachlicher Grund, bei dem der Zeitraum, in dem der einleitende Beamte den Verdachtsprüfungsvermerk erstellt hat, angemessen kurz ist. |

Beispiel 2 |

Besondere rechtliche Obliegenheit aus § 397 Abs. 2 AO Wie im Beispiel 1 entdeckt der Betriebsprüfer die Steuerhinterziehung, jedoch fährt er anschließend für zwei Wochen in den Urlaub und danach für eine Woche zu einer dienstlichen Fortbildung. Wegen der besonderen rechtlichen Obliegenheit aus § 397 Abs. 2 AO muss der einleitende Beamte den Verdachtsprüfungsvermerk noch vor seiner privaten und beruflichen Abwesenheit anfertigen. |

Merke | Ein innerer, kurzer Sachzusammenhang kann noch vorliegen, wenn der Beamte den Verdachtsprüfungsvermerk nicht sofort, sondern erst nach wenigen Tagen anfertigen kann, da er zuvor nicht aufschiebbare dienstliche Termine bei Gericht oder geplante Besprechungen mit anderen Steuerpflichtigen hat, die seit Längerem feststanden und nicht verschoben werden können. M. E. ist in solchen Fällen ein Zeitraum von fünf Werktagen als maximaler Zeitraum vertretbar. |

Merke | Der innere Zeitraum wird allerdings durch § 397 Abs. 3 AO eingegrenzt. Sobald der prüfende Beamte einen Kontakt zum Beschuldigten aufnimmt, durch den dieser am Verfahren mitwirken soll, gilt: Er ist darauf aufmerksam zu machen, dass ein strafprozessuales Verfahren gegen ihn eingeleitet worden ist. Er muss gem. § 393 Abs. 1 S. 4, § 136 Abs. 1 StPO belehrt werden. Der Beamte muss bis zu diesem Zeitpunkt spätestens den Verdachtsprüfungsvermerk ausgefertigt haben. |

Innerdienstliche Termine oder Besprechungen reichen indes für einen solch langen inneren Sachzusammenhang nicht aus. Sobald der einleitende Beamte zwischenzeitlich Zeit hat, ist der Verdachtsprüfungsvermerk anzufertigen.

b) Übertragung der Grundsätze auf Beweismittel

Der Beamte muss die Beweismittel nicht nur unverzüglich sicher lagern, sondern auch umfassend dokumentieren. Insoweit sind die vorgenannten Grundsätze auf die Beweismittel übertragbar. In der Ermittlungsakte oder im jeweiligen Sonderband ist unverzüglich und vollständig zu vermerken, welche Fundstücke an welchem Ort in Zusammenhang welcher strafprozessualen Maßnahme zu welchem Zeitpunkt gewonnen wurden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Beweismittel beschlagnahmt oder zur Durchsicht mitgenommen werden.

Praxistipp | Der anwesende Verteidiger sollte besonders darauf achten, dass keine freiwillige Herausgabe vermerkt wird, obgleich die Beweisstücke nicht freiwillig herausgegeben werden sollen. War er bei der Durchsuchung nicht zugegen und gab der Beschuldigte oder der Zeuge die Beweismittel lediglich vermeintlich freiwillig heraus, ist im Nachgang zu prüfen, ob Rechtsmittel eingelegt werden sollen. |

Werden Beweismittel zurückgegeben, ist dies gesondert und detailliert festzuhalten. Dies gilt auch für elektronische Medien, Computer, Telefone usw.

c) Übertragung der Grundsätze auf Vorfeld- und Vorermittlungen

Wird eine Vorfeldermittlung oder eine strafprozessuale Vorermittlung in ein Ermittlungsverfahren überführt, müssen in der Ermittlungsakte der genaue Zeitpunkt und die genauen Gründe vermerkt sein, aus denen sich die Veränderungen ergeben haben (BGH 16.12.20, 2 BGs 408/20, LS 2, StraFO 21, 470, 472): Insbesondere muss der Beamte den Zeitpunkt genau notieren, in dem das Verfahren nicht mehr gegen unbekannt, sondern gegen eine bestimmte Person geführt wird. Dies ist u. a. für die Feststellung von Beweisverwertungsverboten durch eine fehlerhafte oder fehlende Belehrung erforderlich.

Praxistipp | Die Beamten sollten die tatsächliche Uhrzeit ablesen und notieren, da es in Einzelfällen bei einer Anwesenheit des Beschuldigten auch auf einige, wenige Minuten zwischen der Einleitung und der erfolgten Belehrung ankommen kann. Bei gerundeten Zeiten könnten bereits Beweisverwertungsverbote entstehen. |

Im Übrigen sind die Grundsätze zur Aktenführung im Vorfeld- oder Vorverfahren anzuwenden (dazu Wenzel, PStR 23, 281, 282). Damit sind alle vom ersten Zugriff an gesammelten oder ermittelten Aktenbestandteile, die einen irgendwie gearteten schuld- oder rechtsfolgenrelevanten Bezug haben könnten, in die Akte einzufügen (Müller-Jacobsen/Peters, wistra 09, 458, 459).

d) Paginierung

Es sind alle zur Akte genommenen Bestandteile unverzüglich zu paginieren, um damit sicherzustellen, dass alle betroffenen Organe der Strafrechtspflege bei einer „ex ante Betrachtung“ beurteilen können, welche Informationen zu welchem Zeitpunkt vorhanden waren (vgl. BGH 26.2.20, StB 5/20 Rn. 24).

3. Unveränderlichkeit der Akten

Die Grundsätze zur Aktenvollständigkeit und -wahrheit implizieren zudem, dass die Akten innerhalb des aktiven Verfahrens, aber auch im Nachgang während der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflichten einen verstetigten Zustand haben (BT-Drucksache 17/11473, 38), die Ermittlungsakten müssen hierdurch authentisch und stets integer sein (Lesch, StraFo 21, 496, 497). Demzufolge ist es nicht zulässig, Aktenbestandteile nachträglich zu entfernen (BGH 16.12.20, 2 BGs 408/20, StraFO 21, 470, 472). Alle zur Akte genommenen Bestandteile bleiben dauerhaft Bestandteil der Akte. Zuvorderst dürfen keine Aktenbestandteile vernichtet oder in eine Handakte überführt werden.

Beispiel 3 |

Eine namentliche Anzeige befindet sich in der Ermittlungsakte. Im Vorfeld der beantragten Akteneinsicht des Verteidigers wurde diese rechtsstaatswidrig herausgenommen und dauerhaft in die Handakte der Strafsachen- und Bußgeldstelle (StraBu) eingeheftet. Bereits das vorsorgliche Ausheften der Anzeige aus der Ermittlungsakte ist mit den Vorgaben des § 147 Abs. 1 StPO nicht zu vereinbaren, wie in einem Anschlussaufsatz zur Akteneinsicht ausführlich gezeigt werden wird. |

Auch wenn die zur Akte genommenen Bestandteile im Nachgang für das Ermittlungsverfahren nicht (mehr) relevant sind, müssen diese Bestandteile in der Ermittlungsakte verbleiben. Dieser Grundsatz ist deshalb wichtig, weil sich die Ermittlungsrichter (und Strafrichter) vor ihrer Entscheidung ein eigenes umfassendes Bild vom Sachverhalt machen können müssen, um eigenständig und eigenverantwortlich entscheiden zu können (BGH 16.12.20, 2 BGs 408/20, StraFo 2021, S. 470 LS 2; Wenzel, AO-StB 23, 114, 117 f.).

Praxistipp | Die Ermittlungsbehörde darf nicht die Aktenbestandteile sichten und/oder eine Vorauswahl von vorzulegenden Unterlagen durchführen. Es dürfen weder Aktenbestandteile dauerhaft oder vorübergehend entheftet noch Aktenbestandteile geschwärzt werden. Hiervon gibt es nur wenige Ausnahmen, bei denen in engen Grenzen und nur in besonderen Situationen Aktenbestandteile gesperrt bzw. ausgeheftet werden dürfen, z. B. §§ 68, 96 110a ff. StPO. |

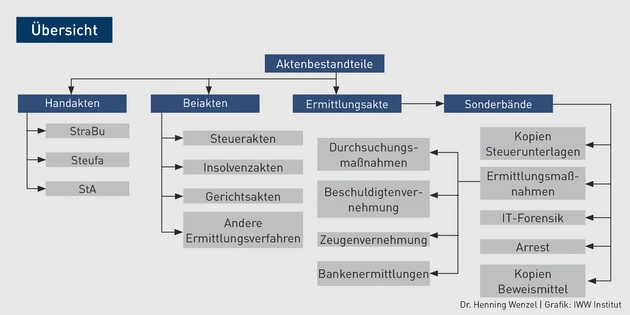

4. Zulässige Aufgliederung von Ermittlungsakten

Das Grundprinzip der Aktenvollständigkeit und die damit einhergehende Aktenunveränderlichkeit verbieten aber nicht, Aktenbestandteile nachträglich in einen weiteren Aktenband oder in einen neu anzulegenden Sonderband zu überführen, solange dies leicht nachvollziehbar ist. Werden Bestandteile der Ermittlungsakte in einen Sonderband überführt, muss dies unverzüglich schriftlich in der Ermittlungsakte protokolliert werden. Hierauf ist an der Stelle hinzuweisen, an der die Aktenbestandteile zuvor enthalten waren.

Beispiel 4 |

Anlegen eines „SonderbandesVernehmung“ Aus der Ermittlungsakte wird ein „Sonderband Vernehmung“ ausgegründet, da entgegen der ursprünglichen Erwartungen mehr als eine Vernehmung notwendig wird. In der Ermittlungsakte werden die Seiten 35 bis 40 herausgenommen und in den „Sonderband Vernehmung“ als neue Seiten 1 bis 6 eingefügt. In der Ermittlungsakte muss eine Seite 35 eingefügt werden, auf der der Hinweis enthalten ist, dass die ursprünglichen Seiten 35 bis einschließlich 40 d. A. in einen neu erstellten Sonderband zum Thema Vernehmungen am … durch Beamten … überführt wurden. Die alten, nun entnommenen Seiten 36 bis 40 bleiben in der Ermittlungsakte unbesetzt. Sie wird mit der Seite 41 fortgeführt. |

Im Sonderband können aufgrund der Aktenklarheit, anders als in der Ermittlungsakte, einzelne Fächer angelegt werden. Die einzelnen Fächer sind fortlaufend dokumentenecht zu nummerieren. Innerhalb dieser einzelnen Fächer ist eine vollständige und fortlaufende Paginierung sicherzustellen.

Merke | Um aufgrund der Grundsätze der Vollständigkeit und der Unveränderlichkeit sicherstellen zu können, dass keine Fächer oder Teile aus dem Sonderband entnommen wurden, müssen im Aktendeckel oder als vorgeheftetes Deckblatt die jeweiligen Fächer mit ihrer Ordnungsnummer, dem Datum ihres Anlegens sowie der Bezeichnung notiert werden. |

AUSGABE: PStR 1/2024, S. 15 · ID: 49582372