Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Sept. 2025 abgeschlossen.

MusterfallBetriebsaufspaltung und Gesamtplanrechtsprechung

| Die steuerliche Gestaltung bei der Veräußerung von GmbH-Anteilen im Rahmen einer Betriebsaufspaltung stellt Berater und Mandanten vor besondere Herausforderungen. Wird bei Verkauf der GmbH-Anteile die personelle Verflechtung aufgehoben, droht die Aufdeckung stiller Reserven im Besitzunternehmen, falls die wesentlichen Betriebsgrundlagen – wie Immobilien – dort verbleiben. Zur Vermeidung dieser steuerlichen Risiken wird in diesem Musterfall eine Umstrukturierung mittels Beitrittsmodell in eine GmbH & Co. KG in Betracht gezogen, um die steuerneutralen Buchwerte zu sichern und größere steuerliche Belastungen zu vermeiden. |

1. Sachverhalt und Problemstellung

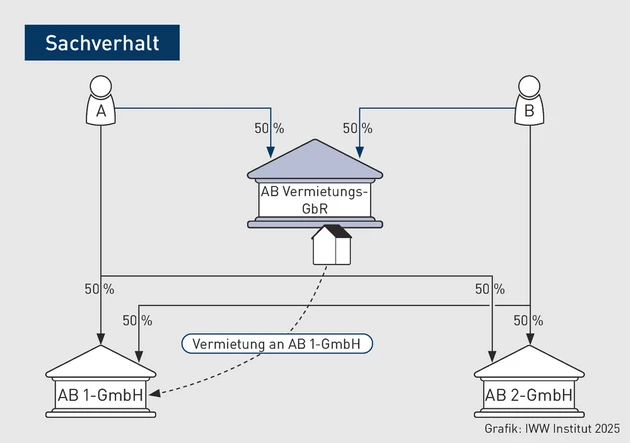

Ein Steuerberater wird darüber informiert, dass der Mandant zusammen mit seinem Bruder, kurzfristig die Veräußerung von GmbH-Anteilen beabsichtigt. Problematisch ist in diesem Fall, dass es sich um eine Betriebsaufspaltung handelt und die Immobilie zunächst nicht veräußert wird, sodass bei Veräußerung der GmbH-Anteile die Verflechtung wegfällt. Der Berater möchte aus diesem Grund die Besitz-GbR noch umgehend in eine GmbH & Co. KG „umwandeln“.

Die Brüder A und B sind Gesellschafter der AB Vermietungs-GbR. Die AB Vermietungs-GbR ist Eigentümer einer Immobilie, die sie der AB 1-GmbH vermietet. Zudem sind A und B zu je 50 % an der AB 1-GmbH und an der AB 2-GmbH beteiligt. Nun sollen die Anteile an der AB 1-GmbH und an der AB 2-GmbH veräußert werden. Dem Käufer soll dabei eine Option eingeräumt werden, nach fünf Jahren auch die Immobilie zu erwerben. Wenn dies erfolgt, soll auf Ebene der GmbH & Co. KG eine Betriebsaufgabe erklärt werden, um von dem begünstigten Steuertarif zu profitieren. Die Brüder wären dann schon älter als 55 Jahre.

Um die Aufdeckung der stillen Reserven der AB Vermietungs-GbR durch die Beendigung der Betriebsaufspaltung durch den Verkauf der AB 1-GmbH zu vermeiden, ist die „Ummantelung“ durch eine GmbH & Co. KG beabsichtigt. Dabei wird die Umwandlung der AB Vermietungs-GbR in eine GmbH & Co. KG durch das Beitrittsmodell erwogen. Das Beitrittsmodell scheint wegen seiner einfachen Umsetzbarkeit vorzugswürdig. Zu prüfen ist daher folgendes Vorgehen:

Die Schritte des Beitrittsmodells |

|

2. Würdigung im Lichte der Gesamtplanrechtsprechung

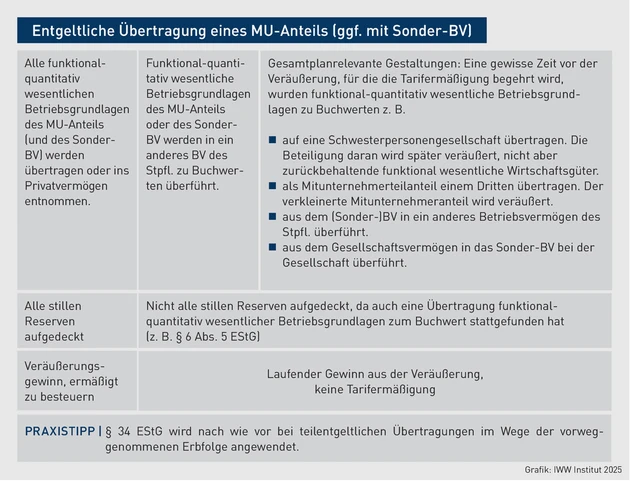

Hier könnte die Gesamtplanrechtsprechung im Kontext der Außerordentlichkeit nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG bei der späteren Veräußerung der Immobilie relevant werden. Denn die Tarifbegünstigung nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG setzt voraus, dass sämtliche stillen Reserven – in einem einheitlichen Vorgang – aufgelöst werden („Zusammenballung“). Der BFH hat in mehreren Urteilen die Anwendung der Tarifbegünstigung abgelehnt, wenn nicht alle stillen Reserven in einem einheitlichen Vorgang aufgedeckt wurden (vgl. Kratzsch, PFB 15, S. 159). Die Gesamtplanrechtsprechung besagt, dass mehrere rechtliche Schritte als einheitlicher Vorgang betrachtet werden können, wenn sie in einem engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang stehen und auf einem einheitlichen Plan beruhen (BFH 17.12.14, IV R 57/11).

Im beschriebenen Szenario könnte argumentiert werden, dass die Umstrukturierung der GbR in eine GmbH & Co. KG, der Verkauf der GmbH-Anteile und die spätere Veräußerung der Immobilie drei Teile eines Gesamtplans sind. Zwar könnte die geplante Veräußerung der Immobilie nach fünf Jahren als zu weit entfernt angesehen werden, um noch als Teil eines Gesamtplans zu gelten. Allerdings gibt es keine feste zeitliche Grenze für die Anwendung der Gesamtplanrechtsprechung.

2.1 Fristen für die Annahme eines Gesamtplans

Die OFD Karlsruhe (20.6.06, S 2241/27 - St 111, Tz. 5.3) führte aus, dass bei einem Zeitraum von weniger als 24 Monaten i. d. R. von einem schädlichen Gesamtplan auszugehen ist. Auch der BFH hält einen Gesamtplan bei einem Zeitraum von ca. zwei Jahren für denkbar und prüft zugunsten des Steuerpflichtigen, ob es für diese lange Dauer des Geschehens „hinreichende Gründe“ gibt (BFH 22.11.13, III B 35/12).

Die aktuelle Rechtsprechung des BVerfG, insbesondere der Beschluss des BVerfG zu Schwesterpersonengesellschaften (BVerfG 28.11.23, 2 BvL 8/13, DStR 2024, 155) legt eine dreijährige Frist nahe. Das BVerfG hat die Gesamtplanrechtsprechung zwar nicht direkt thematisiert, sie aber indirekt bestätigt, indem es auf die Möglichkeit hinweist, dass die Finanzverwaltung bei bestimmten Gestaltungsmustern (steuerneutrale Übertragung auf eine Objekt-Personengesellschaft mit anschließender begünstigter Veräußerung) die Tarifbegünstigung versagen kann. Das BVerfG sieht die Gesamtplanrechtsprechung als ein mögliches Instrument zur Bekämpfung von Missbräuchen im Zusammenhang mit der Übertragung von Wirtschaftsgütern zwischen Schwesterpersonengesellschaften. Das BVerfG schlägt letztlich eine Ausweitung der Sperrfrist nach § 6 Abs. 5 S. 4 EStG vor, um missbräuchlichen Gestaltungen entgegenzuwirken, was ebenfalls indirekt die Bedeutung der Gesamtplanrechtsprechung unterstreicht. Insoweit ist zu beachten, dass das BVerfG die Gesamtplanrechtsprechung nicht als Hauptthema behandelt, sondern sie im Kontext möglicher Missbrauchsverhinderung erwähnt.

Praxistipp | Es empfiehlt sich, die Frist des § 6 Abs. 5 S. 4 EStG bei zeitlich gestreckten Übertragungsvorgängen vorsorglich zu beachten. |

2.2 Wandel in der Rechtsprechung des BFH?

Der BFH hat in jüngeren Urteilen die Anwendung der Gesamtplanrechtsprechung in bestimmten Konstellationen abgelehnt, insbesondere wenn es um die Buchwertfortführung nach § 6 Abs. 3 EStG geht. Dies kann als Argument für eine weniger strenge Auslegung der Gesamtplanrechtsprechung dienen. Allerdings bleibt auch danach stets der mögliche Rückgriff auf § 42 AO. Die Gesamtplanrechtsprechung wird oft im Zusammenhang mit dem Thema Gestaltungsmissbrauch (§ 42 AO) diskutiert. Wenn eine Gestaltung als unangemessen erscheint und nur dazu dient, Steuern zu sparen, kann die Gesamtplanrechtsprechung dazu führen, dass die Gestaltung nicht anerkannt wird. Außerdem ist die Gesamtplanrechtsprechung zwar durch die neueren Urteile etwas in den Hintergrund getreten, aber sie ist nicht vollständig vom „Tisch“. Sie spielt weiterhin eine Rolle, wenn es darum geht, mehrere Einzelakte als eine Einheit zu betrachten, um den wirtschaftlichen Gehalt einer Transaktion zutreffend zu erfassen.

Für die Gesamtplanrechtsprechung relevante Sachverhalte |

1. Umwandlungen und Einbringungen Ketten-

übertragungen Wenn im Zusammenhang mit einer Umwandlung oder Einbringung mehrere Schritte unternommen werden, um steuerliche Vorteile zu erzielen, kann die Gesamtplanrechtsprechung dazu führen, dass die einzelnen Schritte zusammen betrachtet werden und die angestrebte Steuergestaltung nicht anerkannt wird. Kettenübertragungen beinhalten daher ein Risiko, zumindest wenn hier eine zusammengeballte Aufdeckung von stillen Reserven geltend gemacht werden soll (BVerfG 28.11.23, a. a. O. (Fn. 8), unter C. II. 2.). Der X. Senat des BFH (9.11.11, X R 60/09, BStBl II 12, 638) hat entschieden, dass die Gesamtplanrechtsprechung einer Anwendung von § 24 UmwStG auch dann nicht entgegensteht, wenn der Einbringende im Vorfeld der Einbringung einzelne Wirtschaftsgüter, die ursprünglich zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehörten, unter Aufdeckung der stillen Reserven an einen Dritten veräußert. Denn ein Steuerpflichtiger kann nicht gezwungen werden, die wesentlichen Betriebsgrundlagen zunächst in die aufnehmende Gesellschaft einzubringen und anschließend durch diese veräußern zu lassen, wobei in der letztgenannten Fallgestaltung die Voraussetzungen des § 24 UmwStG unzweifelhaft erfüllt wären (Fuhrmann in: Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, 217. ErgLfg., 12/24, § 24 UmwStG, Rz. 258). 2. Veräußerung von Anteilen Anteils-

veräußerungen Die Gesamtplanrechtsprechung kann relevant sein, wenn Anteile an einer Gesellschaft veräußert werden und gleichzeitig andere Maßnahmen ergriffen werden, um den Veräußerungsgewinn zu mindern oder zu vermeiden. 3. Übertragung von Wirtschaftsgütern vor Veräußerung Übertragung von Wirtschaftsgütern Wenn Wirtschaftsgüter zwischen verschiedenen Unternehmen oder Gesellschaftern übertragen werden und gleichzeitig andere Transaktionen stattfinden, kann die Gesamtplanrechtsprechung dazu führen, dass die Übertragung nicht als isolierter Vorgang, sondern im Zusammenhang mit den anderen Transaktionen betrachtet wird. Dies dürfte aufgrund der Rechtsprechung allerdings nur dann gelten, wenn die §§ 16, 34 EStG geltend gemacht werden, nicht bei Buchwertfortführungsvorschriften. Die Finanzverwaltung hat die Gesamtplanbetrachtung im Zusammenhang mit § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG aufgegeben (BMF 20.11.19, IV C 6 - S 2241/15/10003, BStBl I 19, 1291, Tz. 10 ff.). |

2.3 Tarifbegünstigung und Gesamtplanrechtsprechung

Im hier relevanten Kontext des § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG ist die aktuelle Rechtsprechung zur Außerordentlichkeit zu beachten. Um die Tarifbegünstigung nach § 34 EStG in Anspruch zu nehmen, müssen die außerordentlichen Einkünfte innerhalb eines Veranlagungszeitraums zusammengeballt anfallen. Der BFH hat in mehreren Urteilen (u. a. BFH 17.12.14, IV R 57/11) klargestellt, dass eine Zusammenballung nur dann vorliegt, wenn die Einkünfte auf einer einheitlichen Ursache beruhen und in einem engen zeitlichen Zusammenhang anfallen. Neben der Zusammenballung von Einkünften ist auch erforderlich, dass die Besteuerung der außerordentlichen Einkünfte zu einer außergewöhnlichen Belastung führt. Der BFH hat in mehreren Urteilen betont, dass eine außergewöhnliche Belastung nur dann vorliegt, wenn die Steuerbelastung aufgrund der außerordentlichen Einkünfte höher ist als die Steuerbelastung, die bei einer gleichmäßigen Verteilung der Einkünfte auf mehrere Jahre entstehen würde.

Die Veräußerung von Mitunternehmeranteilen kann zu außerordentlichen Einkünften führen, die unter bestimmten Voraussetzungen tarifbegünstigt besteuert werden können. Dem dürfte zu entnehmen sein, dass die Tarifbegünstigung der §§ 16, 34 EStG nur dann in Betracht kommt, wenn der Mitunternehmeranteil mindestens drei Jahre zum Betriebsvermögen gehört hat.

Die Rechtsprechung zur Außerordentlichkeit von Einkünften i. S. d. § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG ist mithin weiterhin relevant.

2.4 Darlegung betriebswirtschaftlicher Gründe

Bislang lässt sich festhalten, dass die grundsätzliche Anwendung der Gesamtplanrechtsprechung und damit die Versagung der Tarifbegünstigung nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG bei der späteren Veräußerung der Immobilie nicht ausgeschlossen, aber auch nicht zwingend ist – selbst wenn die drei Jahre dem Rechtsgedanken von § 6 Abs. 5 S. 4 folgend abgewartet werden. Es kommt daher zusätzlich auf die genauen Umstände und die Darstellung des wirtschaftlichen Zusammenhangs der einzelnen Schritte an! Eine sorgfältige Dokumentation der betriebswirtschaftlichen Gründe für jede Transaktion könnte hilfreich sein, um die Unabhängigkeit der Schritte zu belegen und somit die Anwendung der Gesamtplanrechtsprechung zu vermeiden. Bei Vorliegen betriebswirtschaftlicher Gründe dürfte die Anwendung der Gesamtplanrechtsprechung bereits dem Grunde nach ausscheiden. Daher wäre im Ausgangsfall zu empfehlen, die betriebswirtschaftlichen Gründe herauszuarbeiten und im Vertrag zu benennen.

Mögliche betriebswirtschaftliche Gründe |

|

Beachten Sie | Die betriebswirtschaftlichen Gründe sollten nicht nur im Vertrag stehen, sondern auch durch interne Unterlagen (z. B. Protokolle von Gesellschafterversammlungen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Marktanalysen) belegt werden können. Wichtig ist schließlich, dass die Entscheidung zur Veräußerung der Immobilie unabhängig ist und nach dem Verkauf der GmbH-Anteile getroffen wird. Dies sollte ebenfalls dokumentiert werden.

Fazit | Die Umstrukturierung der GbR in eine GmbH & Co. KG, der Verkauf der GmbH-Anteile und die spätere Veräußerung der Immobilie könnten als Gesamtplan gewertet werden, was die Anwendung der Tarifbegünstigung nach § 34 EStG bei der Immobilienveräußerung gefährdet. Wenn allerdings die Umstrukturierung und der Verkauf der GmbH-Anteile nachweisbar auf betriebswirtschaftlichen Gründen beruhen und die spätere Immobilienveräußerung davon unabhängig ist, kann die Anwendung der Gesamtplanrechtsprechung vermieden werden. Um die Unabhängigkeit der Schritte zu belegen, ist eine sorgfältige Dokumentation der betriebswirtschaftlichen Gründe erforderlich. Der Zeitraum zwischen den einzelnen Schritten spielt eine bedeutende Rolle, wobei die OFD Karlsruhe einen Zeitraum von weniger als 24 Monaten als kritisch ansieht. Nach dem Beschluss des BVerfG zu Schwesterpersonengesellschaften könnte es angezeigt sein, vorsorglich die Frist des § 6 Abs. 5 S. 4 EStG (drei Jahre) bei zeitlich gestreckten Übertragungsvorgängen abzuwarten, falls man ganz sicher gehen will. |

AUSGABE: PFB 9/2025, S. 252 · ID: 50323326