Gewerberaummiete

Quadratmetermiete: Tatsächliche Fläche ist entscheidend

Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Juli 2025 abgeschlossen.

EigenbedarfMietervortrag bei schwerwiegenden Gesundheitsgefahren im Rahmen des § 574 Abs. 1 S. 1 BGB

| Die Häufigkeit, mit der der BGH mit Eigenbedarfskündigungen befasst wird, dürfte auch ein Indiz dafür sein, dass die Wohnungsmärkte bundesweit angespannt sind. In (zunehmend) vielen Fällen wird nicht über das Bestehen des Eigenbedarfs gestritten, sondern über den Fortsetzungsanspruch des Mieters. Sowohl die Gerichte als auch die anwaltlichen Vertreter ringen dabei oft um die Frage, welche Anforderungen an den Sachvortrag des Mieters zu Härtegründen zu stellen sind. Der BGH hat schon oft die Vorlage eines (ausführlichen) fachärztlichen Attests angesprochen, seine damit verbundene Aussage nun – mit weitreichenden Folgen – klargestellt. |

Inhaltsverzeichnis

Sachverhalt

Der Beklagte zu 1 ist seit 12/06 Mieter einer Wohnung der Klägerin. Die Beklagte zu 2 ist seine Untermieterin. Am 30.4.20 erklärte die Klägerin die Kündigung des Mietverhältnisses wegen Eigenbedarf zum 31.1.21. Der Beklagte zu 1 widersprach der Kündigung unter Vorlage einer „Stellungnahme über Psychotherapie“ seines – sich als Psychoanalytiker bezeichnenden – Behandlers. In der Stellungnahme, in deren Briefkopf die Tätigkeitsfelder des Behandlers u. a. als „Psychoanalyse“ und „Psychotherapie (HPG)“ bezeichnet sind, heißt es im Wesentlichen, seit Mitte 10/20 fänden regelmäßig einmal wöchentlich psychotherapeutische Sitzungen mit dem Patienten statt. Er leide an einer akuten Depression und emotionaler Instabilität verbunden mit Existenzängsten, die ihn zeitweise arbeitsunfähig machten. Ein Umzug führe mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer deutlichen Verschlechterung des Krankheitsbildes.

Das AG hat der Räumungsklage nach Feststellung des Eigenbedarfs der Klägerin an der Wohnung stattgegeben, einen Anspruch des Beklagten auf Fortsetzung des Mietverhältnisses verneint. Das LG hat die Berufung der Beklagten nach § 522 Abs. 2 S. 2 ZPO zurückgewiesen. Mit der vom BGH zugelassenen Revision verfolgen die Beklagten ihr Klageabweisungsbegehren weiter. Die Revision führte zur Aufhebung und Zurückverweisung (BGH 16.4.24, VIII ZR 270/22, Abruf-Nr. 248158).

Entscheidungsgründe

Ein Anspruch des Beklagten auf Fortsetzung des Mietverhältnisses gemäß §§ 574, 574a BGB kann mit der vom LG gegebenen Begründung nicht verneint werden. Nach § 574 Abs. 1 S. 1 BGB kann der Mieter einer an sich gerechtfertigten ordentlichen Kündigung des Vermieters widersprechen und von ihm die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen, wenn die Beendigung des Mietverhältnisses für ihn, seine Familie oder einen anderen Angehörigen seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist.

Beachten Sie | Der von der Klägerin geltend gemachte Eigenbedarf stand in den Rechtsmittelinstanzen nicht mehr im Streit. Die von der Klägerin ausgesprochene Kündigung hatte das Mietverhältnis mit Ablauf des 31.1.21 nach § 573 Abs. 2 Nr. 2, § 573c BGB beendet.

Fortsetzungsanspruch des Beklagten

Die Frage war, ob der Beklagte von der Klägerin die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen kann und – die Tatsacheninstanzen aufgrund der vorgelegten Stellungnahmen seines Behandlers – gehalten waren, ein Sachverständigengutachten einzuholen. Problematisch war, dass der Behandler nicht nur kein Facharzt war, sondern selbst nicht angab, überhaupt ein Medizinstudium absolviert zu haben, also Arzt zu sein. Der BGH beanstandet, dass das LG zumindest gehalten war, (konkrete) Feststellungen dahin gehend zu treffen, dass der Inhalt der vorgelegten Stellungnahmen medizinisch nicht qualifiziert sein könnte. Der Briefkopf des Behandlers habe darauf hingedeutet, dass er jedenfalls zulässigerweise Leistungen der Psychotherapie auf der Grundlage des Heilpraktikergesetzes (HPG) anbietet. Das reiche zur Substanziierung des Sachvortrags des Beklagten zu einer Verschlechterung seines Gesundheitszustands durch einen erzwungenen Umzug aus. In die Behandlung hatte der Beklagte sich ausweislich der Stellungnahmen nach dem Zugang der Kündigung begeben.

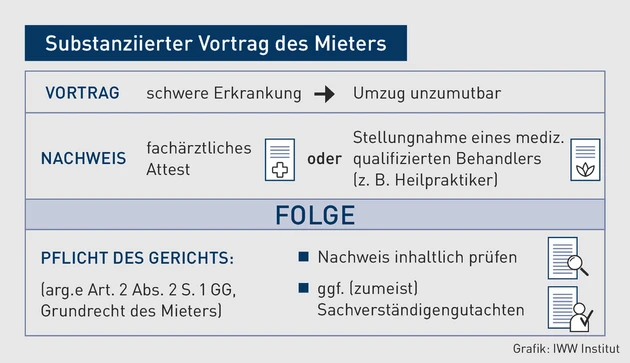

MERKE | Macht der Mieter für den Fall eines erzwungenen Wohnungswechsels durch hinreichend substanziierten Prozessvortrag ihm drohende schwerwiegende Gesundheitsgefahren geltend, gilt Folgendes: Die Tatsacheninstanzen müssen sich nach gefestigter Rechtsprechung des BGH bei Fehlen eigener Sachkunde regelmäßig mittels sachverständiger Hilfe ein genaues und nicht nur an der Oberfläche haftendes Bild davon verschaffen, welche gesundheitlichen Folgen im Einzelnen mit einem Umzug verbunden sind, insbesondere welchen Schweregrad zu erwartende Gesundheitsbeeinträchtigungen voraussichtlich erreichen werden und mit welcher Wahrscheinlichkeit dies eintreten kann. Diese Pflicht, das Parteivorbringen bei schwerwiegenden Eingriffen in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit besonders sorgfältig zu prüfen, folgt nicht zuletzt aus der grundrechtlichen Verbürgung in Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG (BGH 22.5.19, VIII ZR 180/18 und VIII ZR 167/17, NJW-RR 19, 972; 10.4.24, VIII ZR 114/22, NZM 24, 469; 26.5.20, VIII ZR 64/19, NJW-RR 20, 1019; 30.8.22, VIII ZR 429/21, NZM 22, 831; 13.12.22, VIII ZR 96/22, NZM 23, 210). |

Nach dem BGH genügt der Mieter seiner Darlegungs- bzw. Substanziierungslast, wenn er unter Vorlage eines (ausführlichen) fachärztlichen Attests geltend macht, ihm sei ein Umzug wegen einer schweren Erkrankung nicht zuzumuten. Vom Mieter als medizinischen Laien sei über die Vorlage eines (ausführlichen) fachärztlichen Attests hinaus nicht zu verlangen, noch weitere – meist nur durch einen Gutachter zu liefernde – Angaben zu den gesundheitlichen Folgen, zu deren Schwere und zur Ernsthaftigkeit zu befürchtender gesundheitlicher Nachteile zu machen (BGH 22.5.19, VIII ZR 180/18; 28.5.21, VIII ZR 6/19; 13.12.22, VIII ZR 96/22). Daraus folge, dass höhere Anforderungen als die Vorlage eines solchen Attests nicht zu stellen sind. Auf dessen Grundlage sei im Fall des Bestreitens regelmäßig die Einholung eines Sachverständigengutachtens zu der Art, dem Umfang und den konkreten Auswirkungen der beschriebenen Erkrankung auf die Lebensführung des betroffenen Mieters im Allgemeinen und im Falle des Verlusts der vertrauten Umgebung erforderlich.

Erfüllung der Substanziierungspflicht des Mieters

Der BGH stellt nun klar, dass er damit nicht zum Ausdruck gebracht habe, dass für die Erfüllung der Substanziierungspflicht des Mieters stets die Vorlage eines fachärztlichen Attests erforderlich ist. In den von ihm entschiedenen Fällen seien solche in den Tatsacheninstanzen bereits vorgelegt worden (BGH 22.5.19, VIII ZR 180/18 [Facharzt für Neurologie und Psychiatrie], 22.5.19, VIII ZR 167/17 [Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie]; 28.4.21, VIII ZR 6/19, NZM 21, 597 [Facharzt für Nervenheilkunde]; Senatsbeschlüsse vom 26.5.20, VIII ZR 64/19 [Facharzt für Innere Medizin sowie Facharzt für Neurologie] und vom 13.12.22, VIII ZR 96/22 [Facharzt für Allgemeinmedizin, psychosomatische Medizin und Psychotherapie, BVerfG NJW-RR 93, 463 [Internist]).

Er habe verdeutlicht, dass der erforderliche hinreichend substanziierte Vortrag des Mieters zur Unzumutbarkeit eines Umzugs wegen einer näher bezeichneten schweren Erkrankung „insbesondere“ durch Vorlage eines (ausführlichen) fachärztlichen Attests „untermauert“ werden könne. Daran halte er auch fest, weil ein solches Attest die fachliche Qualifikation der Diagnose in besonderer Weise gewährleiste. Aus Sicht des BGH verdeutlichten die Entscheidungen aber auch, dass er eine hinreichende Substanziierung nicht generell von der Vorlage eines solchen Attests abhängig gemacht habe. Die Stellungnahme eines medizinisch qualifizierten Behandlers kann ausreichen: Der BGH leitet aus seiner Rechtsprechung ab, dass im Einzelfall auch die (ausführliche) Stellungnahme eines – bezogen auf das geltend gemachte Beschwerdebild – medizinisch qualifizierten Behandlers geeignet sein könne, den Sachvortrag des Mieters zu untermauern. Die Stellungnahme müsse nicht von einem Facharzt erstellt worden sein. Es komme auf die konkreten Umstände und den konkreten Inhalt des (ausführlichen) Attests an.

Der BGH betont, dass er damit keine überhöhten, sondern vielmehr sachgerechte Anforderungen an die Substanziierungspflicht des Mieters stelle. Zum einen sei zu berücksichtigen, dass der Mieter sich mit dem Härteeinwand nach § 574 Abs. 1 BGB gegen einen an sich bestehenden Räumungsanspruch aufgrund wirksamer Kündigung des Mietverhältnisses wende. Zum anderen könne vom Mieter in einem solchen Fall – ungeachtet des Schutzes durch Art. 2 Abs. 2 GG – jedes zumutbare Bemühen um eine Verringerung des Gesundheitsrisikos verlangt werden (BGH 22.5.19, VIII ZR 180/18; 26.10.22, VIII ZR 390/21; 10.4.24, VIII ZR 114/22; auch BVerfG NZM 24, 104 [zu § 765a ZPO]). Wenn der Mieter ohnehin gehalten sei, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, sei ihm auch das Einholen eines entsprechenden Attests ohne Weiteres zumutbar.

Nach diesen Grundsätzen war das LG gehalten, die Stellungnahmen des Behandlers inhaltlich zu prüfen und ggf. (konkret) festzustellen, dass der Inhalt der vorgelegten Stellungnahmen medizinisch nicht qualifiziert sein könnte.

Relevanz für die Praxis

In der Praxis wurde seit den Entscheidungen aus 2019 vorrangig die Frage diskutiert, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen der Mieter mit der Vorlage eines hausärztlichen Attestes seiner Substanziierungslast genügt. Weitgehend Konsens bestand (schon bisher), dass es auf den konkreten Inhalt des ärztlichen Attestes ankommt. Die Entscheidung ist von erheblicher Bedeutung für die Praxis, weil der BGH den Ansatz, dass es auf den Inhalt des (fach-)ärztlichen Attestes ankomme, mittelbar bestätigt. Bemerkenswert ist aber vor allem, dass die Pflicht der Gerichte zum Einholen eines Sachverständigengutachtens nicht mehr die Vorlage eines von einem Arzt erstellten Attestes bzw. einer ärztlichen Stellungnahme voraussetzt. Die Stellungnahme eines Heilpraktikers kann ausreichen, was wegen der geringen Anforderungen an die Vor- bzw. nicht näher geregelte Ausbildung von Heilpraktikern überrascht.

Beachten Sie | Die Entscheidung deutet über den Einzelfall hinaus letztlich darauf hin, dass die Gerichte aufgrund des Gewichts des potenziell beeinträchtigten Grundrechts aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG verfassungsrechtlich gehalten sein dürften, sich bei Anhaltspunkten für schwerwiegende Gesundheitsbeeinträchtigungen oder eine Lebensgefahr mit sachverständiger Hilfe stets – ggf. von Amts wegen (§ 144 Abs. 1 S. 1 ZPO; BGH 22.5.19, VIII ZR 167/17) – zu vergewissern, dass diese sich durch die gerichtliche Entscheidung nicht realisieren bzw. wie der Gefahr begegnet werden kann. Auf die Quelle der Kenntnis kann es nicht ankommen.

AUSGABE: MK 7/2025, S. 123 · ID: 50446645