Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Apr. 2024 abgeschlossen.

WEG-NovelleVeräußerungsbeschränkung des § 12 WEG n. F.

| Die Veräußerungsbeschränkung ist weiter in § 12 WEG n. F. geregelt. Abs. 1 bis 3 sind leicht modifiziert, Abs. 4 hat das WEMoG neu gefasst. Wie nach altem Recht ist die Veräußerungsbeschränkung nach § 12 WEG n. F. eine Ausnahme zu § 137 BGB und als solche eng auszulegen. Sie ist dem Zustimmungsvorbehalt des § 5 Abs. 1 ErbbauRG nachgebildet. Ziel des Zustimmungsvorbehalts ist der Schutz vor dem Eindringen unerwünschter Personen in die Gemeinschaft und vor anderweitigen unerwünschte Veränderungen im Personenkreis der Teilhaber (Grüneberg/Wicke, BGB, 84. Aufl., § 12 WEG Rn. 1). Was das im Einzelnen bedeutet, zeigt der folgende Beitrag. |

1. § 12 Abs. 1 WEG n. F.

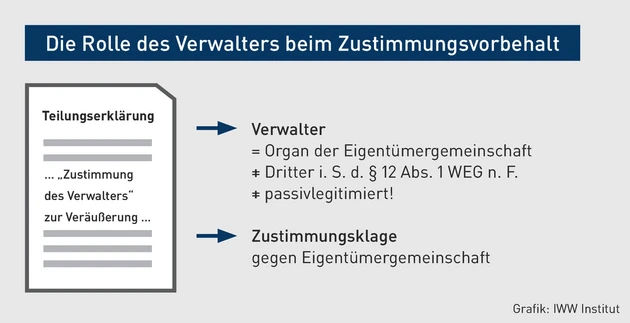

Veräußerungszustimmungen anderer Wohnungseigentümer oder Dritter, die sich oft aus Teilungserklärungen ergeben, können nach § 12 Abs. 1 WEG n. F. als Inhalt des Sondereigentums vereinbart werden. Der BGH musste im Jahr 2023 einen Sachverhalt beurteilen, bei dem es um eine Veräußerungszustimmung des Verwalters ging (BGH 21.7.23, V ZR 90/22).

Teilungserklärung von 1985 Praxistipp | In der Teilungserklärung aus dem Jahr 1985 war die Zustimmung des Verwalters zur Veräußerung von Wohneigentum vereinbart. Nach dem bisherigen Recht und der st. Rspr. des BGH war eine Klage gegen den Verwalter zu richten, der in aller Regel bei der Entscheidung über die Zustimmung zur Veräußerung als Treuhänder und mittelbarer Stellvertreter der Wohnungseigentümer tätig wurde und hierbei kein eigenes – nur von ihm wahrnehmbares – Recht wahrnahm (BGH 13.5.11, V ZR 166/10). Hatten allerdings die Eigentümer die Entscheidung über die an sich von dem Verwalter zu erteilende Zustimmung zur Veräußerung von Wohnungseigentum an sich gezogen und beschlossen, sie zu verweigern, waren sie und nicht der Verwalter für die Klage auf Erteilung der Zustimmung passivlegitimiert. Ein solches Ansichziehen sollte nur ausscheiden, wenn die Teilungserklärung ausnahmsweise dem Verwalter die Erteilung der Zustimmung eindeutig als eigenes – nur von ihm wahrnehmbares – Recht zuwies. |

Obwohl der Kaufvertrag vor Inkrafttreten des WEMoG geschlossen worden war, sah der BGH die Vorschriften des WEG in der seit Dezember 2020 geltenden Fassung als maßgeblich an und verwarf seine bisherige Bewertung. Er lehnt die zum Teil vertretene Ansicht ab, dass auch unter der Geltung des neuen Rechts der Verwalter selbst auf Zustimmung in Anspruch genommen werden kann (Hügel/Elzer, WEG, § 12 Rn. 71; AG Heidelberg 19.3.21, 45 C 2/21). Vielmehr folgt er der Ansicht, dass die Klage auf Zustimmung nach der Reform stets gegen die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zu richten ist, auch wenn die Gemeinschaftsordnung die Zustimmung des Verwalters vorsieht (Bärmann/Suilmann, WEG, § 12 Rn. 54 f.; Grüneberg/Wicke, a. a. O., Rn. 13).

Für die Passivlegitimation der Gemeinschaft ist nach Ansicht des BGH entscheidend, dass der Gesetzgeber die Aufgaben und Befugnisse des Verwalters und das Verhältnis des Verwalters zur Eigentümergemeinschaft grundlegend neu ausgestaltet hat. Dem Verwalter steht – auch nicht als Treuhänder – kein eigenes Zustimmungsrecht zu.

Diese Grundsätze gelten nach dem BGH auch, wenn die Teilungserklärung mit einem Zustimmungsvorbehalt des Verwalters noch aus der Zeit vor der Reform stammt, § 47 S. 1 WEG n. F. Auch wenn § 47 WEG n. F. nicht unmittelbar anwendbar ist, weil § 12 Abs. 1 WEG n. F. unverändert geblieben ist, kommt hierin der eindeutige Wille des Gesetzgebers zum Ausdruck, bei der Auslegung von Vereinbarungen im Zweifel dem neuen Recht zur Geltung zu verhelfen, so der BGH. Daher müssen auch Altvereinbarungen auf der Grundlage der durch das WEMoG vorgegebenen Systematik verstanden werden. Dem widerspräche es, legte man die Vereinbarung so aus, dass der Verwalter trotz seiner „bloßen“ Organstellung selbst zustimmungsberechtigt ist (BGH 21.7.23, V ZR 90/22).

2. § 12 Abs. 2 WEG n. F.

§ 12 Abs. 2 WEG n. F. entspricht der bisherigen Fassung. Nach S. 1 darf die Zustimmung nur aus wichtigem Grund versagt werden. Die Vorschrift ist unabdingbar. Sowohl die Versagung ohne wichtigen Grund als auch eine bindende Festlegung der Versagungsgründe können nicht vereinbart werden (Grüneberg/Wicke, a. a. O., Rn. 18). Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn der Erwerbsinteressent im Hinblick auf seine Person oder seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit für die Gemeinschaft unzumutbar ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, muss dem veräußernden Wohnungseigentümer die Zustimmung erteilt werden (BGH 27.4.12, V ZR 211/11). Wichtige Gründe sind z. B. Störung des Gemeinschaftsfriedens, zweckbestimmungswidrige Nutzung, mangelnde Sicherheit für Erfüllung der Beitragspflichten, nicht aber z. B. die bloße abstrakte Gefahr pflichtwidrigen Verhaltens oder persönliche Unzuträglichkeiten (Bärmann/Suilmann, a. a. O., Rn. 50 f.).

Wird die Zustimmung zu Unrecht verweigert, hat der Eigentümer einen einklagbaren Anspruch auf Erteilung der Zustimmung. Eine unberechtigte Verweigerung kann Schadenersatzansprüche auslösen. Der Anspruch steht dem veräußerungswilligen Eigentümer zu (Hügel/Elzer, WEG, § 12 Rn. 77).

3. § 12 Abs. 3 WEG n. F.

Ohne Zustimmung ist nach § 12 Abs. 3 WEG n. F. sowohl das dingliche als auch das schuldrechtliche Rechtsgeschäft unwirksam. Steht die Zustimmung noch aus, ist das Rechtsgeschäft schwebend unwirksam, solange die vereinbarte Zustimmung noch nicht erteilt ist (OLG Köln 15.3.96, 19 U 139/95).

4. § 12 Abs. 4 WEG n. F.

§ 12 Abs. 4 WEG n. F. ist neu gefasst. In S. 1 wurde die Bezugnahme auf die Stimmenmehrheit gestrichen, da nach der allgemeinen Regelung in § 25 Abs. 1 WEG. n. F. Beschlüsse mit Stimmenmehrheit gefasst werden. Inhaltliche Änderungen sind mit der Streichung nicht verbunden. § 12 Abs. 4 S. 2 WEG a. F., wonach die Beschlusskompetenz nach S. 1 nicht durch Vereinbarung der Wohnungseigentümer ausgeschlossen oder eingeschränkt werden konnte, wurde aufgehoben. Der Gesetzgeber sah diese Einschränkung der Vertragsfreiheit als nicht angemessen an, da das WEG vom Prinzip der Vertragsfreiheit geprägt sei. Die Eigentümer können ihr Verhältnis untereinander und zur Gemeinschaft grundsätzlich frei gestalten, § 10 Abs. 1 S. 2 WEG n. F. (BT-Drucksache, a. a. O.). Die Beschlusskompetenz kann durch Vereinbarung eingeschränkt werden, z. B. durch Erfordernis einer qualifizierten Mehrheit oder Zustimmung bestimmter Eigentümer (Grüneberg/Wicke, a. a. O., Rn. 17).

Merke | § 12 Abs. 4 S. 4 und 5 WEG a. F. sind inhaltlich durch § 12 Abs. 4 S. 3 WEG n. F. ersetzt worden. Die Aufhebung einer Veräußerungsbeschränkung wird auf Grundlage von § 12 Abs. 4 S. 1 WEG n. F. und damit auf gesetzlicher Basis beschlossen. Der Beschluss über die Aufhebung einer Veräußerungsbeschränkung gilt nach § 10 Abs. 3 S. 2 WEG n. F. auch gegenüber Sonderrechtsnachfolgern, wenn diese nicht im Grundbuch eingetragen sind. Die Veräußerungsbeschränkung fällt materiell-rechtlich, mit Wirkung auch für Sonderrechtsnachfolger, bereits durch den Beschluss weg. Allerdings ist die Veräußerungsbeschränkung im Grundbuch eingetragen. Eine eingetragene Veräußerungsbeschränkung ist deshalb im Grundbuchverfahren zu berücksichtigen, auch wenn sie durch einen Beschluss nach § 12 Abs. 4 S. 1 WEG n. F. materiell-rechtlich aufgehoben wurde. Daher sah § 12 Abs. 4 S. 3 WEG a. F. vor, dass die Veräußerungsbeschränkung im Grundbuch gelöscht wird, wenn ein Beschluss über ihre Aufhebung gefasst wurde. An die Stelle der bisherigen S. 4 und 5 tritt ein Verweis auf § 7 Abs. 2 WEG n. F. Inhaltliche Änderungen sind damit nicht verbunden. Antragsberechtigt ist neben dem einzelnen Eigentümer auch die Gemeinschaft, die dabei i. d. R. durch den Verwalter nach § 9b WEG n. F. vertreten wird (BT-Drucksache, a. a. O.). |

5. Streitwert

Der Streitwert einer Klage auf Erteilung der Zustimmung zur Veräußerung des Wohnungseigentums bemisst sich nach § 12 Abs. 1 WEG n. F. In der Regel beträgt er 20 Prozent des Verkaufspreises des Wohnungseigentums. Wird die Zustimmung im Wege der Leistungsklage verlangt, beruht die Wertfestsetzung nach dem neuen Recht auf § 48 GKG i. V. m. § 3 ZPO, da § 49 GKG – anders als § 49a GKG a. F. – nur für Beschlussklagen gilt (BGH 21.7.23, V ZR 90/22).

AUSGABE: MK 4/2024, S. 78 · ID: 49960239