Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Mai 2025 abgeschlossen.

EntscheidungsprozesseGlück – der unsichtbare Wettbewerbsvorteil

| Wenn es um den Erfolg geht, dann zählen Talent und harte Arbeit. Mit diesen beiden Zutaten werden Hindernisse überwunden und zwischenzeitliche Misserfolge weggesteckt. Doch was wäre, wenn die Erfolgreichen einfach nur Glück gehabt hätten? Würde sich Anstrengung dann noch lohnen? Kann man vielleicht sogar tatsächlich seines eigenen Glückes Schmied sein? |

Glück, Zufall und Selbstwirksamkeit

Glück und Zufall sind zwei Begriffe, die oft im Alltag in ähnlichen Kontexten verwendet werden und dasselbe bezeichnen können, aber nicht müssen, wie die Beispiele „Glück haben“ und „Glück empfinden“ zeigen. Glück wird häufig als ein Zustand des Wohlbefindens oder der Zufriedenheit definiert, der durch positive Umstände oder Erlebnisse hervorgerufen wird. Es ist ein subjektives Empfinden, das stark von individuellen Erwartungen und Erfahrungen abhängt. Zufall hingegen bezieht sich auf Ereignisse, die ohne erkennbare Ursache oder Absicht geschehen. Er steht für die Unvorhersehbarkeit und Unkontrollierbarkeit bestimmter Ereignisse in unserem Leben. Während Zufall unkontrollierbar bleibt, kann Glück durch eine positive Einstellung und Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen und Herausforderungen gefördert werden.

Die Beziehung zwischen Glück (i. S. von Zufall) und wirtschaftlichem Erfolg ist ein komplexes und viel diskutiertes Thema (vgl. z. B. „Ohne Glück kein Erfolg“ des amerikanischen Ökonomen Robert H. Frank). Einerseits wird wirtschaftlicher Erfolg oft als das Ergebnis harter Arbeit, strategischer Planung und kluger Entscheidungen angesehen. Andererseits spielen Glück bzw. Zufall eine nicht zu unterschätzende Rolle. Beispielsweise können unvorhersehbare Marktbedingungen, Zufallsbegegnungen oder unerwartete Chancen maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen. Manche Menschen erleben, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, was zu Möglichkeiten führt, die sie nicht vorhersehen oder planen konnten. Darüber hinaus kann Glück auch in der Form sozialer oder emotionaler Unterstützung auftreten, die eine Person in ihrer Karriere oder in geschäftlichen Unternehmungen voranbringt.

Warum fällt es so schwer, den Zufall als wesentliche Komponente des Erfolgs zu begreifen? Vermutlich, weil es in mindestens zweifacher Hinsicht gegen unsere Natur geht. Zum einen glauben wir daran, dass unser Handeln auch den intendierten Erfolg haben wird. Mit diesem Glauben an die Selbstwirksamkeit werden wir quasi als Menschen geboren. Zum anderen neigen wir dazu, Erfolge uns selbst zuzuschreiben, Misserfolge aber den widrigen Umständen (zu denen das Pech und auch die Anderen gehören).

Die Rolle des Zufalls im Wettbewerb

In dem erwähnten Buch von Robert H. Frank stellt dieser ein Gedankenexperiment an, um den Einfluss des Zufalls auf den Erfolg zu verdeutlichen.

Talent als alleiniger Leistungsfaktor

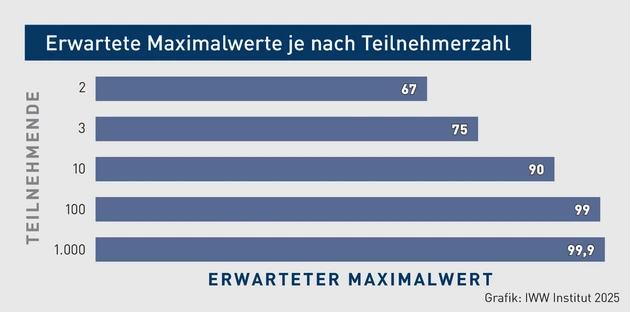

Man stelle sich einen Wettbewerb vor, in dem nur der Talentierteste gewinnt (the winner takes it all), wobei das Talent der Teilnehmenden zwischen 0 und 100 verteilt ist. Uns interessiert das erwartete Maximum des Talentiertesten. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Es hängt von der Zahl der Teilnehmenden ab. Der erwartete Wert des Maximums von N gleichmäßig verteilten Zufallsvariablen folgt einem spezifischen Muster, nämlich MAX × (N/N+1). Die Formel sagt voraus, dass das erwartete Maximum einerseits vom Maximalwert der Verteilung (hier: 100) und der Zahl der Teilnehmenden (N) abhängt:

100 × 2 ÷ (2 + 1) = 100 × 2/3 = 67

100 × 3 ÷ (3 + 1) = 100 × 3/4 = 75

100 × 10 ÷ (10 + 1) = 100 × 10/11 = 90

100 × 100 ÷ (100 + 1) = 100 × 100/101 = 99

100 × 1.000 ÷ (1.000 + 1) = 100 × 1.000/1.001 = 99,9

Dieses Muster hat wichtige Auswirkungen in Wettbewerbssituationen. Es legt nahe, dass in Wettbewerben mit vielen Teilnehmenden weitere Teilnehmende das erwartete maximale Leistungsniveau nur noch geringfügig erhöhen. Aus diesem Grund verwenden viele Turniere Qualifikationsrunden – die abnehmenden Erträge bei der erwarteten maximalen Leistung rechtfertigen nicht die logistischen Herausforderungen extrem großer Teilnehmerfelder. Das Phänomen erklärt aber auch, warum außergewöhnliche Leistungen mit steigendem Standard zunehmend seltener werden. Jede zusätzliche Verbesserung ist zunehmend schwieriger zu erreichen.

Talent und Glück als Leistungsfaktoren

Was passiert, wenn man Glück i. S. v. Zufall in die Gleichung einbringt. Das kann man machen, indem man Leistung als gewichtetes Mittel aus Glück und Talent definiert. Sagen wir, die Leistung hängt zu 95 % vom Talent und zu 5 % vom Glück ab. Was bedeutet das für die Person im Hinblick auf die relative Position im Wettbewerb? Angenommen die Person hat einen Talentlevel von 90 und einen „Glückslevel“ von 50. Dann sinkt ihre Leistung im Wettbewerb von vormals 90 (als nur das Talent zählte) auf 95 % × 90 + 5 % × 50 = 88. Es ist nun leicht vorstellbar, dass jemand mit nicht ganz so viel Talent, aber viel mehr Glück an ihr im Wettbewerb vorbeizieht. Am Ende gewinnt nicht der Talentierteste, sondern von den vielen Talentierten der mit dem meisten Glück.

Das erklärt auch, warum in Winner-take-all-Märkten, in denen nur einer (Monopol) oder wenige (Oligopol) gewinnen können, die Teilnehmenden so genannte High-risk/High-reward-Strategien an den Tag legen. Märkte, die Winner-take-all-Ergebnisse begünstigen, weisen oft hohe Fixkosten und niedrige Grenzkosten, Netzwerkeffekte, Größenvorteile und First-Mover-Vorteile auf. So erobern beispielsweise Technologieplattformen wie Google einen überwältigenden Marktanteil (95,5 % der mobilen Suchanfragen), während Konkurrenten nur Nischenanteile bleiben, obwohl sie keineswegs schlechter sind.

Auch Disruption begünstigt Winner-take-all-Ergebnisse. Wenn sich neue, disruptive Lösungen entwickeln, tritt zu Beginn einer solchen Phase eine große Anzahl von Anbietern auf. Nach einer stürmischen Wachstumsphase lässt sich ein Rückgang auf wenige Anbieter verfolgen. Warum der bzw. die Marktführer überlebt haben? Glück. Wer aktuell das Gerangel in der KI-Szene beobachtet, hat ein lebendiges Beispiel vor Augen, wobei alle Akteure riskant und um hohe Einsätze spielen.

Und nun?

Aus diesen eher theoretischen Überlegungen lassen sich eine ganze Reihe praktischer Erwägungen ableiten.

Fatalismus ist keine Strategieoption

Die Testergebnisse sollten nicht dazu führen, dass man einfach die Dinge hinnimmt, die man nicht ändern kann, oder sie als Ausrede für mangelnden Erfolg benutzt. Man sollte nicht den ganzen Tag aus dem Fenster schauen, nur weil man denkt, dass man keinen Einfluss auf das Ergebnis hat. Talent ist immer noch wichtiger als Glück. Ob es ausreicht, hängt jedoch stark von der Anzahl der Mitbewerber ab.

Reduktion der Wettbewerber im Umfeld

Zwar steht eine Vielzahl von Steuerberatern im Wettbewerb, meist ist jedoch nur eine überschaubare Anzahl von direkten Wettbewerbern vorhanden, womit der Faktor „Glück“ an Bedeutung abnimmt. Es lohnt sich, eine gut zu verteidigende Wettbewerbsposition aufzubauen, da mit jedem Wettbewerber weniger der Einflussfaktor des Glücks zurückgeht. Es ist also sinnvoll, die USPs der Kanzlei zu betonen, die in besonderen Leistungen, der kurzfristigen Erreichbarkeit, zeitgemäßen Arbeitsweisen (volldigitale Workflows) usw. bestehen können. Einen ähnlichen Effekt hat auch die Spezialisierung auf ein bestimmtes Beratungsgebiet, wenn sie der (lokale bis regionale) Markt hergibt.

Zwei Umstände könnten hier noch zu spannenden Entwicklungen führen: das Internet im Allgemeinen und die künstliche Intelligenz im Besonderen.

- Grundsätzlich ermöglicht es das Internet, eine Dienstleistung ortsunabhängig anzubieten. Man denke nur an die Do-it-yourself-Steuererklärungsportale oder an Buchhaltungslösungen aus der Cloud. Viele digitale Anbieter und zugleich Wettbewerber dürften den Kanzleien vermutlich gar nicht bekannt sein. Aber grundsätzlich kann durch ein digitales Beratungsangebot auch die schleswig-holsteinische Kollegin zur Konkurrentin des bayerischen Lokalhirschs werden, z. B. wenn es um besondere Beratungskompetenz etwa bei Apparate-Medizinern geht. Die Spezialistin aus Kiel ist dem Mandanten vielleicht „näher“ als der Allrounder aus Ingolstadt.

- Künstliche Intelligenz könnte insofern die Karten neu mischen, wenn es gelingt, Kanzleiabläufe damit verlässlich zu automatisieren. Solche Lösungen werden aber erst einmal großen Playern im Markt zur Verfügung stehen (s. die Investitionen der Big Four in KI), bis sie dann auch von kleineren Kanzleien eingesetzt werden können. So lange die „Großen“ nicht plötzlich mit Lösungen für die Mandantschaft der „Kleinen“ aufwarten, werden die „Kleinen“ von dem Gerangel an der Spitze nicht viel mitbekommen, das obere Mittelfeld aber vielleicht schon.

Ausweitung der Akquisetätigkeit

Joanne K. Rowling musste ihren ersten Harry-Potter-Roman mehreren Verlagen anbieten, bis schließlich die Veröffentlichung mit einer Erstauflage von 500 Exemplaren erfolgte. Wie die Geschichte weiterging, ist bekannt. Entsprechend ist es sinnvoll, die Anzahl der Angebote zu erhöhen, wohl wissend, dass damit die Quote der erfolgreichen Angebote prozentual zurückgeht. Dabei gilt es durchaus einmal, dem Glück seine sprichwörtliche Chance zu geben und auch dort ein Angebot zu machen, wo ein Wettbewerber eine scheinbar bessere Ausgangsposition hat.

Bewusst die Nische suchen

Google ist (noch) der Suchmaschinengigant. Aber die Mitbewerber haben ebenfalls ihre Nischen gefunden, indem sie auf vernachlässigte USPs gesetzt haben (Firefox und DuckDuckGo z. B. auf den Schutz der Privatsphäre). Es kann sich also lohnen, nach einer Nische Ausschau zu halten, in der man nur einer von wenigen ist.

Fazit | Während Talent und harte Arbeit traditionell als Hauptfaktoren für den Erfolg angesehen werden, spielt auch das Glück eine entscheidende Rolle. Glück in Form von Zufall kann unvorhersehbare Chancen bieten und die Wettbewerbsposition maßgeblich beeinflussen. Trotz der Unvorhersehbarkeit von Glück sollten Kanzleien nicht in Fatalismus verfallen, sondern aktiv ihre Wettbewerbsposition stärken, etwa durch Spezialisierung oder betonte USPs. Die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz könnten zudem neue Wettbewerbsbedingungen schaffen. Eine bewusste Akquisetätigkeit und das Erschließen von Nischen können ebenfalls helfen, die Chancen auf Erfolg zu erhöhen. Letztendlich bleibt Talent ein wichtigerer Erfolgsfaktor, jedoch ist es ratsam, den Einfluss des Glücks nicht zu unterschätzen und strategisch mit ihm umzugehen. |

AUSGABE: KP 5/2025, S. 80 · ID: 45399000