Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe März 2023 abgeschlossen.

CME-Beitrag„MIH muss frühzeitig behandelt werden!“

| Aufgrund der steigenden Prävalenz wird die Molaren-Inzisiven-Hypomi-neralisation (MIH) zunehmend zur Herausforderung für die tägliche Praxis. Und das auch, weil so vieles im Zusammenhang mit dieser Erkrankung ungeklärt ist. Ein Grund mehr, sich über die internationalen Erkenntnisse zu MIH auszutauschen und neue Strategien im Kampf gegen MIH zu entwickeln. Eine perfekte Bühne für diese „Alliance of Molar Incisor Hypomineralization Investigation and Treatment” (kurz AMIT) war der erste MIH-Weltkongress, der Ende 2022 in München stattfand. Im Gespräch mit AMIT-Mitorganisator Prof. Dr. Dr. Norbert Krämer (Universitätsklinikum Gießen) erhalten wir aktuelle Empfehlungen für den Umgang mit MIH in der Praxis. |

Frage: Herr Prof. Krämer, sind Sie auch der Meinung, dass MIH nach der Parodontitis nun die neue Volkskrankheit ist?

KrÄmer: Ja, da wir mittlerweile eine geschätzte Prävalenz der MIH von 20 Prozent haben, vor allem im städtischen Bereich, weltweit jährlich ca. 5 Millionen neue Betroffene hinzukommen und wir viel zu wenig über die Ätiologie wissen, kann man durchaus von einer Volkskrankheit sprechen.

Frage: Die MIH hat multifaktorielle Ursachen. Was empfehlen Sie Ihren Kollegen als Kommunikationsgrundlage, wenn verunsicherte Eltern fragen, wie sie sich verhalten sollen?

KrÄmer: Leider wissen wir zu wenig über die Ursachen der Erkrankung, um analog zur Karies konkret sagen zu können, vermeidet dieses und jenes und dann wird alles gut. Da sind wir mehr als sehr weit von weg und es wird laut Expertenschätzung mit Sicherheit noch 10 Jahre dauern, bis wir diesbezüglich einen entscheidenden Schritt weiter sind. Was man aber schon heute sagen kann, ist erstens: Vitamin D scheint eine wichtige Rolle zu spielen. D. h. wir sollten die Pädiater unterstützen, die ebenfalls empfehlen, bis zum zweiten Sommer nach der Geburt Vitamin-D-Tabletten zu geben. Und zweitens scheint Plastik, insbesondere hormonell wirksame Stoffe, die Epigenetik der Kinder zu beeinflussen. Das betrifft speziell den Lebensmittelbereich; sämtliche Dosen, die wir kaufen, sind ausgekleidet mit Plastik, in dem nach wie vor Bisphenol A enthalten ist. Darüber hinaus wies der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. (BUND) bereits 2018 darauf hin, dass „jedes fünfte Plastikspielzeug, das aktuell im Auftrag von Behörden aus insgesamt 17 Ländern der EU und des europäischen Wirtschaftsraums überprüft wurde, höhere Schadstoffmengen als erlaubt enthielt. Phthalat-Weichmacher wurden dabei am häufigsten beanstandet“ [1]. Deshalb lautet meine grundsätzliche Empfehlung, Plastik zu meiden. Was das letztlich bringt, kann ich nicht sagen, aber das sind einfache Maßnahmen, die man im Alltag umsetzen kann. Auf alles andere kann man wenig Einfluss nehmen. Wenn bei vorliegenden Kinderkrankheiten eine Antibiose medizinisch notwendig ist, dann muss sie auch gegeben werden, da es um die Allgemeingesundheit der Kinder geht.

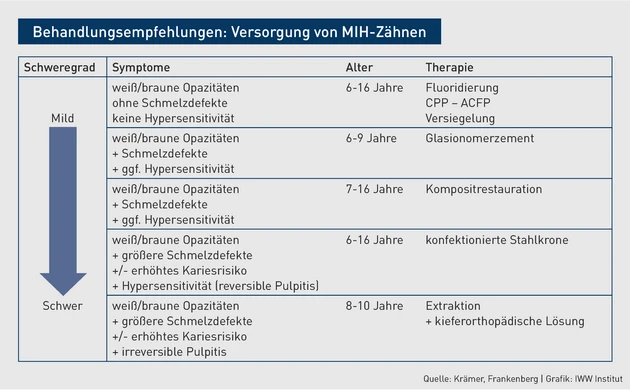

Frage: Es gibt keine einheitlichen Empfehlungen für die Versorgung von MIH-Zähnen, sondern es müssen individuelle Entscheidungen getroffen werden. Woran können sich Zahnärzte dabei orientieren?

KrÄmer: Gemäß der Behandlungsrichtlinien der European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) sollten bei der Versorgung Patienten- wie auch zahnbezogene Parameter berücksichtigt werden. Orientierung geben die Behandlungsempfehlungen in Abhängigkeit von Alter, Schweregrad und Symptomatik, die Prof. Frankenberger und ich in Anlehnung an Lygidakis et al. (2022) zusammengestellt haben [2].

Frage: Ist hierbei notfalls die Compliance des Patienten über das medizinisch Sinnvolle in der jeweiligen Altersstufe zu setzen?

KrÄmer: Wir haben auf dem Kongress gesehen, dass es insgesamt ein riesiges Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten gibt. Wichtig ist, so schnell wie möglich zu behandeln, denn wenn sich zur MIH noch Karies gesellt, dann gibt es – salopp gesagt – die Katastrophe. Wichtige Tools, um einfach Zeit zu überbrücken sind z. B. eine SDF-Lösung (appliziertes Silberdiaminfluorid lindert die Dentinhypersensibilität und inaktiviert die schon vorhandene Karies) und Glasionomerzemente (GIZ). Durch die Möglichkeiten der temporären Versorgung, wie wir sie ja auch im Würzburger Konzept [3] vorgestellt haben, ist wirklich die Chance da, auch bei geringer Compliance solche Zähne zu versorgen. Hilfsmittel wie Calciumphosphatspender, auch dazu gibt es positive Studienergebnisse, können die Hypersensibilitäten in Kombination mit GIZ-Versiegelungen reduzieren und dann hat man auch Zeit, Compliance aufzubauen. Die Kinder sollten anschließend vierteljährlich die Praxis besuchen, um die Füllungen zu kontrollieren und die Zähne zu fluoridieren. Wenn die Mitarbeit ausreichend ist, kann der betreffende MIH-Zahn mit einem Komposit adhäsiv versorgt werden.

Frage: Es zeigt sich, dass es noch viele Fragen bezüglich Epidemiologie, Ätiologie und Behandlung von MIH-Patienten gibt – aber gleichzeitig noch zu wenige Antworten. Was war auf dem AMIT-Kongress in diesen Bereichen für Sie die Antwort oder Erkenntnis?

KrÄmer: Wir haben das Problem der MIH nicht nur in Deutschland, sondern MIH ist, und das wurde in München deutlich, ein weltweites Problem. In einigen Ländern, in denen dann noch Karies als Problem dazukommt, hat das katastrophale Auswirkungen. Wir hatten insbesondere aus dem arabischen Raum Referenten, die das sehr eindrucksvoll aufgezeigt haben. Unsere israelische Kollegin hat uns gezeigt, dass dort extrem viel extrahiert wird, weil die Kinder einfach zu spät in die Behandlung kommen. Deshalb ist für mich aus Epidemologie und Schweregrad der MIH in Kombination mit der Karies schon eine wichtige Erkenntnis, dass wir früh behandeln müssen. Insofern bedingt Epidemiologie damit auch gleich die Therapie.

In der Ätiologie finde ich die Expertenmeinung wichtig, dass wir noch 10 Jahre benötigen werden, um ätiologisch wirklich weiterzukommen. Ein Anliegen ist für mich auch die Abgrenzung gegenüber anderen Erkrankungen. Das ist mit der Definition der MIH-Erkrankung und anderen möglichen Formen von Zahnerkrankungen aus meiner Sicht auch klar dargestellt worden. Und es ist auch in der Zukunft unsere Aufgabe, die MIH-Erkrankung aufgrund ihres so sehr unterschiedlichen Erscheinungsbildes besser zu definieren. Mittlerweile bekommen wir nämlich Kinder überwiesen, die kein MIH-, sondern ein Kariesproblem haben. Deshalb ist das auch eine Aufgabe in der Ausbildung der Kollegenschaft, dass diese die MIH als MIH diagnostizieren und von anderen Strukturanomalien abgrenzen können. Dabei sehen wir aktuell Fälle von z. B. Rachitis oder – aufgrund von Mangelernährung – andere Formen von Strukturanomalien. Wir müssen durchaus auch an genetische Schmelz- oder Dentinbildungsstörungen als Differenzialdiagnose denken, die vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten sind.

Bei der Behandlung war für mich schon bisher ein wichtiger Punkt, der in München bestätigt wurde, das eben schon angesprochene notwendige schrittweise Vorgehen einer frühzeitig begonnenen Behandlung. Eine Narkosebehandlung ist nur in absoluten Ausnahmefällen notwendig, denn wir haben mit dem Spektrum der Therapiemöglichkeiten die Chance, sehr viel ambulant zu machen und müssen nicht noch weitere Risiken für die Kinder eingehen.

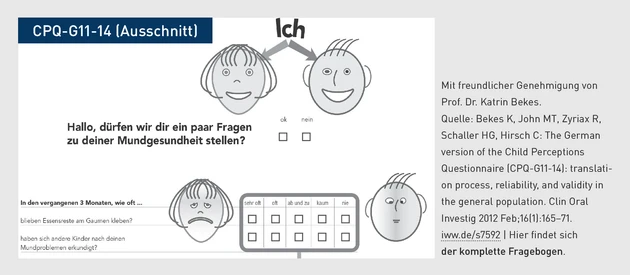

Frage: MIH hat einen bedeutenden Einfluss auf die Quality of Life, wie Frau Prof. Bekes erläutert hat. Welchen Stellenwert sollte diese Betrachtung Ihrer Meinung nach in der Zukunft in der zahnärztlichen Praxis einnehmen und was entgegnen Sie Kritikern, die sagen, dass das Ausfüllen des Fragebogens „Oral Health-related Quality of life” (OHRQoL) Zeit kostet, aber für die eigene Arbeit in der Praxis nicht weiterhilft?

KrÄmer: Die eigentliche Frage in diesem Kontext, die meiner Meinung nach auch berechtigt von den Patienten gestellt wird, lautet „Was ist der Nutzen für mich bzw. für mein Kind?“. Darauf zielt die Beurteilung von Quality of Life ab, d. h., es wird beurteilt, ob es dem Kind durch die Versorgung oder Behandlung auch subjektiv besser geht. Das sollte eigentlich auch das Ziel jeder therapeutischen Maßnahme sein. Behandlungsmanagement und Image der Praxis profitieren ebenfalls von der Implementierung solcher Patientenabfragen. Schließlich wird dem Patienten damit vor Augen geführt, wie es ihm vor der Therapie mit seinen Beschwerden an den Zähnen, z. B. bezüglich einer Heiß-kalt-Empfindlichkeit ging und dass er nach der Behandlung ein lachendes Gesicht hat, weil die Zähne nicht mehr wehtun. Eben das wird im Fragebogen an Messparametern dargestellt, sodass der Patient und die Eltern sehen, dass ich mich als Zahnarzt nicht nur um die Zähne kümmere, sondern um den gesamten Patienten.

Vor dem Hintergrund muss ich sagen, dass wir um solche Bögen nicht herumkommen. Meiner Meinung nach sollten wir uns in diesem Zusammenhang als Kinder-Zahnmediziner sehen und nicht als Kinderzahnärzte. Hier geht es um das Wohlergehen der Kinder und das wollen wir mit dem Thema Quality of Life erreichen.

Frage: Wie behandeln Sie selbst die Hypersensibilität von MIH-betroffenen Zähnen?

KrÄmer: Gemäß unseren Studienergebnissen in Zusammenarbeit mit Frau Prof. Bekes hat sich die Versiegelung der Zahnoberflächen mit GIZ in Kombination mit einem Calciumphosphatspender bewährt. Wir haben in der Studie Ketac Universal (3M) in Kombination mit dem täglichen Zähneputzen mit ClinproTM Tooth Creme (3M) mit 950ppm Fluorid [4] angewendet.

Frage: Es werden immer wieder klinische Langzeituntersuchungen mit einheitlichen Standards zu MIH gefordert. Was tut sich hier aktuell in Deutschland?

KrÄmer: Mich freut sehr, dass der von uns vor bald sieben Jahren entworfene Würzburger MIH-TNI-Index (MIH-Treatment Need Index) in internationalen Studien anerkannt wird [5]. D. h., wir haben eine Einteilung, bei welcher Indikation wie versorgt wird. Dazu wurden dann die Versorgungsempfehlungen vorgestellt. Trotzdem bleibt das Problem der Studiendurchführung und -bewertung. Hier fehlt es weiterhin an einheitlichen Standards, wie man z. B. bei der Frage nach der Einordnung einer GIZ-Füllung als Erfolg oder Misserfolg sieht, wenn deren Abplatzung am Rand erfolgt ist. Trotz FDI-Kriterien [6] fehlt es grundsätzlich auch im Bereich der Füllungstherapie einfach an diesen einheitlichen Standards. Beim Schreiben von systematischen Reviews ist es dann schwer, ein vergleichbares Ergebnis zu bekommen. Das wird auch weiterhin bei der Untersuchung der MIH der Fall sein, solange die Vorgaben nicht allgemein akzeptiert sind.

Frage: Welche Empfehlungen haben Sie für niedergelassene Kollegen im Kontext von Diagnostik und Behandlung der MIH – was sind die Knackpunkte und wo soll man sich immer wieder über aktuelle Entwicklungen informieren?

KrÄmer: Ich werde auf Fortbildungen immer wieder von Kolleginnen und Kollegen mit einem Handyfoto zu einer Patientensituation aus der Praxis befragt. Eine Kernfrage lautet dabei „Wann soll ich erhalten, wann extrahieren?“ Ich rate von einer zu frühen Entscheidung für eine Extraktion vor dem 10. Lebensjahr ab, da zuvor in der Regel nicht zu erkennen ist, ob die Weisheitszähne angelegt sind. Zusätzlich muss einkalkuliert werden, dass sich die Strukturanomalien auch an Prämolaren, den Spitzen der bleibenden Eckzähne und den 12-Jahr-Molaren zeigen. Wenn dann zu früh 6-Jahr-Molaren extrahiert werden, kann ein großes Problem daraus werden. Deshalb meine ich, bitte Vorsicht mit der (zu) frühen Entscheidung für eine kieferorthopädische Lösung.

Gerne empfehle ich Ihren Lesern auch unsere AMIT-Seite (https://amit-mih.org), auf der u. a. die Abstracts der Münchener Präsentationen hinterlegt sind. Da das Thema MIH uns ja erhalten bleibt, planen wir derzeit den internationalen Kongress im 2-jährigen Rhythmus, auch beim nächsten Mal aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem Veranstaltungsort in Deutschland.

- [1] Weichmacher und Bisphenol A in Spielzeug gefunden, iww.de/s7554, Zugriff am 30.01.2023.

- [2] Lygidakis NA, Garot E, Somani C, Taylor GD, Rouas P, Wong FSL. Best clinical practice guidance for clinicians dealing with children presenting with molar-incisor-hypomineralisation (MIH): an updated European Academy of Paediatric Dentistry policy document. Eur Arch Paediatr Dent. 2022 Feb;23(1):3–21. doi.org/10.1007/s40368-021-00668-5.

- [3] Bekes K, Krämer N, van Waes H, Steffen R. The Würzburg MIH concept: Part 2. The treatment plan. Oralprophylaxe Kinderzahnheilkd 2016;38: 171-5 (voge.ly/vglMsSn/).

- [4] Bekes K, Amend S, Priller J, Zamek C, Stamm T, Krämer N. Hypersensitivity relief of MIH-affected molars using two sealing techniques: a 12-week follow-up. Clin Oral Investig 2022 Feb;26(2): 1879–88. doi.org/10.1007/s00784-021-04163-5.

- [5] Steffen R, Krämer N, Bekes K. The Würzburg MIH concept: the MIH treatment need index (MIH TNI): A new index to assess and plan treatment in patients with molar incisior hypomineralisation (MIH). Eur Arch Paediatr Dent 2017 Oct;18(5): 355-61. doi.org/10.1007/s40368-017-0301-0.

- [6] Hickel R, Peschke A, Tyas M, Mjor I, Bayne S, Peters M, et al. FDI World Dental Federation: clinical criteria for the evaluation of direct and indirect restorations-update and clinical examples. Clin Oral Investig 2010 Aug;14(4): 349-66. doi.org/10.1007/s00784-010-0432-8.

AUSGABE: ZR 3/2023, S. 12 · ID: 49042339