Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Apr. 2025 abgeschlossen.

HausratversicherungEin Brunnen ist ein wesentlicher Bestandteil eines Gebäudes

| Verbindet die Rechtssprache mit einem in AVB verwendeten Ausdruck einen fest umrissenen Begriff (Brunnen), ist im Zweifel anzunehmen, dass auch die AVB nichts anderes darunter verstehen. So entschied es das OLG Frankfurt a. M. |

Sachverhalt

Der VN begehrt eine Leistung aus einer bei dem VR bestehenden Hausratversicherung wegen eines beschädigten Brunnens. Der Brunnen wurde im Jahr 2012 angefertigt. Er steht seitdem auf einer Terrasse der beim VR seit dem Jahr 2014 versicherten Risikoanschrift. Er ist aus Kalkstein gefertigt und wiegt 700 kg (ohne Wasser). Nach dem Vortrag des VN ist der Brunnen anlässlich der strengen Frostperiode 2023 nach Rückstau von Regenwasser durch Eisdruck gesprengt worden. Die Parteien haben u. a. darüber gestritten, ob der Brunnen zum Hausrat gehört.

Das LG wies die Klage mit der Begründung ab, es dürfte sich bei dem Outdoor-Brunnen bereits um keinen Hausratgegenstand handeln. Dies könne aber letztlich offengelassen werden, da jedenfalls eine Obliegenheitsverletzung vorliege. Der VN habe den Brunnen im Winter bei Frost nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten.

Entscheidungsgründe

Die Berufung hatte vor dem OLG Frankfurt a. M. keinen Erfolg (14.1.25, 3 U 114/24, Abruf-Nr. 247302). Das LG hat die Klage im Ergebnis zutreffend abgewiesen. Der VN hat gegen den VR keinen Anspruch auf Zahlung von 6.198,75 EUR aus dem streitgegenständlichen Hausratversicherungsvertrag.

Dabei kann es dahinstehen, ob eine Obliegenheitsverletzung vorliegt. Denn bei dem nach Behauptung des VN frostgeschädigten Brunnen handelt es sich nicht um einen vom Versicherungsschutz erfassten Hausratgegenstand. Nach § 2 der hier vereinbarten Bedingungen für die Hausratversicherung (HR 2015) sind alle Sachen versichert, die dem Haushalt des VN zur Einrichtung oder zum Gebrauch oder zum Verbrauch dienen. Mitversichert sind unter anderem privat genutzte Antennenanlagen und Markisen, die ausschließlich der versicherten Wohnung dienen und sich auf dem Grundstück befinden, auf dem die versicherte Wohnung liegt, in das Gebäude eingefügte Sachen, die der VN als Mieter auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat und für die er die Gefahr trägt, sowie Sachen, die vom VN in seiner Eigentumswohnung nachträglich in das Gebäude eingefügt wurden.

Nach § 5 Ziffer 7 HR 2015 sind hingegen Schäden an Gebäudebestandteilen nicht versichert. Nach Ziffer I der ebenfalls einbezogenen Definitionen gehören zum Hausrat ferner alle in das Gebäude eingefügten Sachen (z. B. Einbaumöbel und Einbauküchen), die der VN als Mieter oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat und daher hierfür die Gefahr trägt, Anbaumöbel und Anbauküchen, die serienmäßig produziert und nicht individuell für das Gebäude gefertigt, sondern lediglich mit einem geringen Einbauaufwand an die Gebäudeverhältnisse angepasst worden sind, sowie weitere aufgezählte Gegenstände, unter die der gegenständliche Brunnen nicht fällt.

Mit diesen vereinbarten Bedingungen hat der VR den überkommenen Hausratbegriff übernommen. Versichert ist damit der Hausrat als umfassender Sachinbegriff. Dazu gehört alles, was dem Haushalt zur privaten Nutzung dient. Das sind nach dem Klammerzusatz Sachen, die zum Ge- oder Verbrauch bestimmt sind, insbesondere also auch alle Einrichtungsgegenstände. Der Gebrauch muss nicht bestimmungsgemäß sein. Der Besitz oder ein einfaches Vorhandensein in der Wohnung reichen aus. Der allgemeine Hausratbegriff erfasst grundsätzlich nicht (sachenrechtliche) Bestandteile des Gebäudes, die daher auch (klarstellend) durch § 5 Ziffer 7 HR 2015 vom Versicherungsschutz ausgenommen werden. Dieser Ausschluss wird lediglich zum Schutz von Mietern und Wohnungseigentümern durchbrochen.

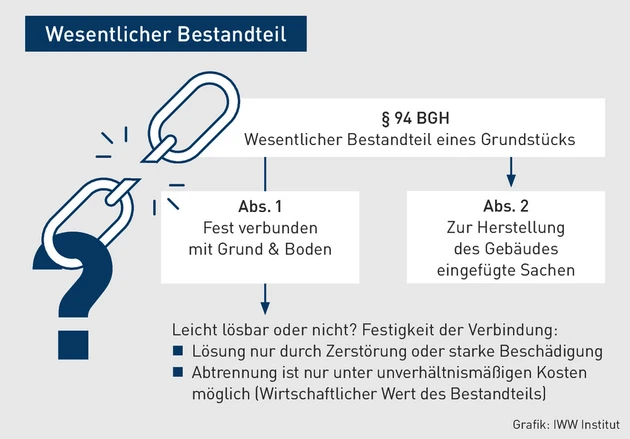

Ob eine Sache wesentlicher Bestandteil eines Gebäudes ist, bestimmt sich grundsätzlich nach § 94 Abs. 2 BGB. Ob eine Sache wesentlicher Bestandteil eines Grundstücks ist, bestimmt sich nach § 94 Abs. 1 S. 1 BGB, also danach, ob sie mit dem Grund und Boden fest verbunden ist. Für die Beurteilung ist die Verkehrsanschauung unter Berücksichtigung des Einzelfalls maßgeblich. Den Gegensatz zur festen Verbindung bildet die leicht lösbare Verbindung. Daher ist die Festigkeit einer Verbindung anzunehmen, wenn die Trennung Schwierigkeiten bereitet. Dabei sind zwei Gesichtspunkte für die Festigkeit einer Verbindung entscheidend. Einmal wird die Schwierigkeit der Ablösung und damit eine feste Verbindung bejaht, wenn eine physische Zerstörung oder starke Beschädigung des abzulösenden Teils oder des verbleibenden Grundstücks unvermeidlich ist. Zum zweiten wird auf die Kosten der Trennung abgestellt und eine feste Verbindung bejaht, wenn die Abtrennung des Bestandteils nur unter Aufwendung unverhältnismäßiger Mühe und Kosten möglich wäre. Maßgeblich für die Unverhältnismäßigkeit der Trennungskosten ist der wirtschaftliche Wert des abgetrennten Bestandteils.

Unter Anwendung dieser Maßstäbe handelt es sich bei dem gegenständlichen Brunnen um einen fest verbundenen Gebäudebestandteil. Ein erweiterter Versicherungsschutz für Mieter und Wohnungseigentümer ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, sodass es auf die Verkehrsanschauung ankommt. Diese führt nach der Überzeugung des Senats dazu, dass es sich bei dem auf der Terrasse aufgestellten Brunnen um einen nicht versicherten Gebäudebestandteil handelt. Bei der Terrasse selbst, auf der der gegenständliche Brunnen steht, handelt es sich aus vorgenannten Gründen um ein Gebäude im Sinne des § 94 BGB. Die Terrasse dient offensichtlich dem Aufenthalt von Menschen – wenn auch im Freien – und vervollständigt das Wohngebäude bzw. dessen Nutzung.

Der Brunnen ist hier fest mit der Terrasse verbunden. Zwar ist dieser nicht einbetoniert und daher nicht gesondert mit der Terrasse verbunden. Darauf kommt es aber nicht maßgeblich an. Denn die Wertung des § 94 Abs. 1 S. 1 BGB für wesentliche Bestandteile eines Grundstücks ist auch auf wesentliche Bestandteile einer Terrasse zu übertragen. Ob sich die Bestandteileigenschaft schon aus dem Eigengewicht des Brunnens ergibt, kann dabei dahinstehen. Denn nach der Überzeugung des Senats sind die Trennungskosten ausweislich des vorgelegten Angebots derart unverhältnismäßig hoch, dass ein Gebäudebestandteil vorliegt. Demnach betragen die Kosten einer Trennung, für die ohne Beschädigung des Brunnens ein Portalkran notwendig ist, 1.835 EUR ohne MwSt., während ein neuer Brunnen einen Wert von 4.043,75 EUR ohne MwSt. hat. Allein dies ergibt schon Trennungskosten von 45% des Neuwerts, was die Unwirtschaftlichkeit begründet. Tatsächlich ist aber auf den Zeitwert eines 11 Jahre alten Brunnens abzustellen. Der dürfte allenfalls auf 50% des Neuwerts zu schätzen sein. Daher betragen die Trennungskosten 90% des Zeitwerts. Das ist in jedem Fall als unwirtschaftlich anzusehen.

Entgegen der Auffassung des VN ergibt sich auch aus der Sicht eines durchschnittlichen VN kein anderes Ergebnis. Entgegen seiner Auffassung sind die Klauseln nicht intransparent oder unklar. Dass Bestandteile eines Gebäudes nicht versichert sind, ist ausdrücklich in § 5 Ziffer 7 HR 2015 festgehalten. Zudem sind die Ausnahmen davon für jeden VN transparent dargelegt, nämlich dahin gehend, dass ein erweiterter Versicherungsschutz für Bestandteile eines Gebäudes nur für Mieter oder Wohnungseigentümer greift. Schließlich ist auch die Verwendung des Begriffs Gebäudebestandteil nicht missverständlich. Dieser Begriff ist letztlich in § 94 Abs. 2 BGB definiert. Aufgabe von AVB ist es nicht, den Stand von Rechtsprechung und Literatur wiederzugeben, um dem durchschnittlichen VN den Begriff des Gebäudebestandteils zu erläutern. Dies könnten sie gar nicht leisten, da es für die Einordnung als Gebäudebestandteil auf die Verkehrsanschauung im Einzelfall ankommt.

Im Übrigen sind AVB zwar so auszulegen, wie ein durchschnittlicher VN sie bei verständiger Würdigung, aufmerksamer Durchsicht und unter Berücksichtigung des erkennbaren Sinnzusammenhangs versteht. Dabei kommt es auf die Verständnismöglichkeiten eines VN ohne versicherungsrechtliche Spezialkenntnisse und damit auch auf seine Interessen an. Dieser Grundsatz erfährt aber dann eine Ausnahme, wenn die Rechtssprache mit dem verwendeten Ausdruck einen fest umrissenen Begriff verbindet. In diesen Fällen ist im Zweifel anzunehmen, dass auch die AVB darunter nichts anderes verstehen wollen. Ein von der Rechtssprache abweichendes Verständnis kann allerdings dann in Betracht kommen, wenn das allgemeine Sprachverständnis von der Rechtssprache in einem Randbereich deutlich abweicht, oder wenn der Sinnzusammenhang der Versicherungsbedingungen etwas anderes ergibt. Dafür ist hier nichts ersichtlich. Deshalb kommt es im Streitfall – wie oben näher dargelegt – auf die sachenrechtliche Einordnung des Brunnens an.

Relevanz für die Praxis

In der Hausratversicherung ist der Hausrat als Sachinbegriff versichert. Dazu gehören alle Sachen, die der privaten Nutzung dienen, also Gebrauch oder Verbrauch. Hausratgegenstände sind von Gebäudebestandteilen im Sinne der Wohngebäudeversicherung abzugrenzen. Im Grundsatz gehören typische Schäden an Einrichtungen zur Hausratversicherung, während Substanzschäden von der Gebäudeversicherung erfasst sind (HK-VVG/Halbach, 5. Aufl, A 8 Rn. 2, 4). Gebäudebestandteile sind nicht dem Hausrat zuzurechnen. Zur näheren Bestimmung ist die sachenrechtliche Einordnung gemäß §§ 93 ff. BGB heranzuziehen (Prölss/Martin/Klimke, 32 Aufl., A 6 VHB Rn. 12). Nach § 94 Abs. 1 S. 1 BGB kommt es auf eine feste Verbindung mit dem Grund und Boden an. Darauf stellt das OLG zutreffend ab und beruft sich auf einzelne Urteile dazu (z.B. BGH NJW 22, 380; LG Hamburg ZMR 04, 914; LG Hannover NJW-RR 87, 208; zu unverhältnismäßigen Kosten einer Trennung LG Landshut NJW-RR 90, 1037). Danach ist auch unter Berücksichtigung des Eigengewichts des Brunnens von einem fest verbundenen Gebäudebestandteil auszugehen.

Keine andere Beurteilung ergibt sich aus versicherungsrechtlichen Auslegungsgrundsätzen im Hinblick auf die Sicht des durchschnittlichen VN. Insoweit prüft der Senat, ob vorliegend eine abweichende Beurteilung gerechtfertigt ist, weil etwa ein fest umrissener Begriff der Rechtssprache oder ein anderes Sinnverständnis vorliegt (BGH NJW 19, 2172; NJW-RR 16, 1505). Dies ist erkennbar nicht der Fall. Unklarheiten bestehen insoweit nicht.

- Das sind Grundstückseinfriedungen im Sinne der Wohngebäudeversicherung: OLG Dresden VK 18, 65

- Arbeitshilfe: Einbauküchen: Abgrenzung Gebäudebestandteil-Hausrat: Abruf-Nr. 31106650

AUSGABE: VK 4/2025, S. 57 · ID: 50361586