Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Aug. 2025 abgeschlossen.

UmsatzsteuerHeilbehandlung, Nebenleistung, eng verbundener Umsatz und therapeutisches Kontinuum

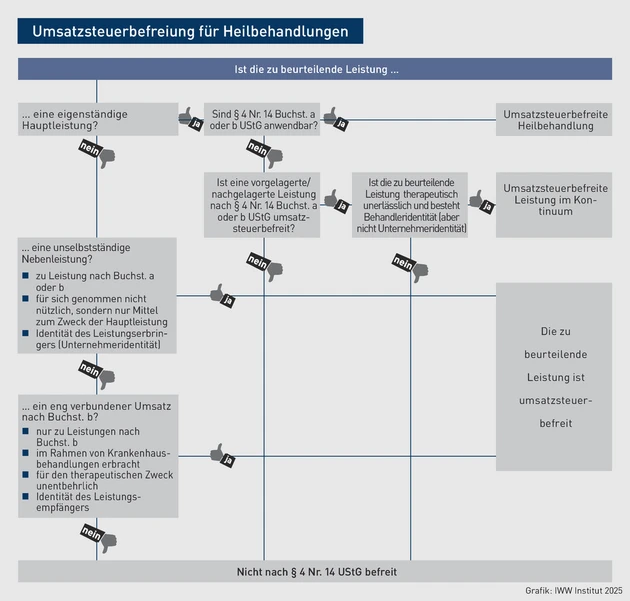

| Das Umsatzsteuerrecht unterscheidet bei den Heilbehandlungen selbstständige Hauptleistungen, unselbstständige Nebenleistungen und eng verbundene Umsätze. Der EuGH hat diese Kategorien um eine weitere bereichert, das therapeutische Kontinuum. Damit stellt sich nicht nur die Frage nach der Abgrenzung des neuen Begriffs zu den übrigen, sondern auch, ob über das therapeutische Kontinuum an sich selbstständige Hauptleistungen verschiedener umsatzsteuerlicher Unternehmer miteinander verbunden werden können, sodass die Umsatzsteuerbefreiung der einen Hauptleistung auch die Umsatzsteuerbefreiung der anderen nach sich zieht, weil beide Leistungen innerhalb eines therapeutischen Kontinuums verbunden sind. |

1. Umsatzsteuerbefreiung

1.1 Umsatzsteuerbefreiung für Behandler (§ 4 Nr. 14 Buchst. a UStG)

Nach § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG sind von der Umsatzsteuer befreit Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin, die im Rahmen der Ausübung der Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Heilpraktiker, Physiotherapeut, Hebamme oder einer ähnlichen beruflichen Tätigkeit durchgeführt werden. Die Vorschrift setzt Art. 132 Abs. 1 Buchst. c MwStSysRL um. Danach befreien die Mitgliedstaaten von der Steuer Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin, die im Rahmen der Ausübung der von dem betreffenden Mitgliedstaat definierten ärztlichen und arztähnlichen Berufe durchgeführt werden. Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH sind die Steuerbefreiungstatbestände des Art. 132 MwStSystRL als Ausnahmen vom allgemeinen Grundsatz, dass jede Dienstleistung gegen Entgelt der Mehrwertsteuer unterliegt, eng auszulegen (EuGH 14.9.00, C-384/98). Diese restriktive Auslegung muss jedoch mit den Zielen im Einklang stehen, die mit den Befreiungen verfolgt werden und den Erfordernissen des Grundsatzes der steuerlichen Neutralität entsprechen, auf dem das gesamte Mehrwertsteuersystem beruht. Ziel der benannten Steuerbefreiung ist es, die Kosten der Heilbehandlungen zu senken (EuGH 18.11.10, C-156/09).

Bei richtlinienkonformer Auslegung setzt § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG voraus, dass der Unternehmer eine Heilbehandlung im Bereich der Humanmedizin durch ärztliche oder arztähnliche Leistungen erbringt, und dass er die dafür erforderliche Qualifikation besitzt (BFH 8.8.13, V R 8/12, BFH/NV 14, 119, m. w. N.). Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin dienen der Diagnose, Behandlung und, soweit möglich, der Heilung von Krankheiten oder Gesundheitsstörungen. Sie müssen einen therapeutischen Zweck haben. Hierzu gehören auch Leistungen zum Zweck der Vorbeugung und zum Schutz einschließlich der Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der menschlichen Gesundheit. „Ärztliche Leistungen“, „Maßnahmen“ oder „medizinische Eingriffe“ zu anderen Zwecken sind keine Heilbehandlungen (BFH 18.8.11, V R 27/10; BFH 4.10.14, V R 16/12).

1.2 Umsatzsteuerbefreiung für Institutionen (§ 4 Nr. 14 Buchst. b UStG)

Gemäß Art. 132 Abs. 1 Buchst. b MwStSystRL – auf dem die Regelung des § 4 Nr. 14 Buchst. b UStG basiert – befreien die Mitgliedstaaten von der Umsatzsteuer Krankenhausbehandlungen und ärztliche Heilbehandlungen sowie damit eng verbundene Umsätze, die von Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder unter Bedingungen, welche mit den Bedingungen für diese Einrichtungen in sozialer Hinsicht vergleichbar sind (…).

Der Begriff des Krankenhauses wird sowohl in § 2 Nr. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) als auch in § 107 Abs. 1 SGB V definiert. Gemäß § 2 Nr. 1 KHG sind Krankenhäuser „Einrichtungen, in denen durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten, Leiden oder Körperschäden festgestellt, geheilt oder gelindert werden sollen (…) und in denen die zu versorgenden Personen untergebracht und verpflegt werden können.“ Nach § 107 Abs. 1 SGB V sind Krankenhäuser Einrichtungen,

- „die der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,

- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,

- mithilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem, Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten, und in denen

- die Patienten untergebracht und verpflegt werden können.“

1.3 Verhältnis der beiden Normen zueinander

Bei dem Kriterium, welches zur Abgrenzung des Anwendungsbereichs der beiden Steuerbefreiungstatbestände des Art. 132 Abs. 1 Buchst. b MwStSystRL (§ 4 Nr. 14 Buchst. b UStG) einerseits und Art. 132 Abs. 1 c MwStSystRL (§ 4 Nr. 14 Buchst. a UStG) andererseits zu berücksichtigen ist, hat der EuGH in seiner bisherigen Rechtsprechung weniger auf die Art der Leistung als vielmehr auf den Ort ihrer Erbringung abgestellt. Art. 132 Abs. 1 Buchst. b der MwStSystRL (§ 4 Nr. 14 Buchst. b UStG) beziehe sich danach auf Leistungen, die in Krankenhäusern erbracht würden, während Art. 132 Abs. 1 Buchst. c MwStSystRL (§ 4 Nr. 14 Buchst. a UStG) Leistungen betreffe, die außerhalb von Krankenhäusern – sei es in Praxisräumen des Behandelnden, in der Wohnung des Patienten oder an einem anderen Ort – erbracht werden (EuGH 8.6.06, C-106/05; BFH 21.3.13, C-91/12).

Der BFH (19.12.24, V R 10/22) hat hierzu jüngst entschieden, dass § 4 Nr. 14 Buchst. a S. 1 UStG auch auf Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin anzuwenden ist, die ein Arzt – gleich in welcher Rechtsform – in einem Krankenhaus durchführt. Insbesondere wird § 4 Nr. 14 Buchst. a S. 1 UStG nicht durch § 4 Nr. 14 Buchst. b UStG verdrängt, wenn ein Arzt eigenständige Heilbehandlungsleistungen als Subunternehmer eines Krankenhausbetreibers in einem Krankenhaus erbringt, selbst wenn er nicht die – unternehmerbezogenen – Anforderungen des § 4 Nr. 14 Buchst. b UStG erfüllt, oder wenn ein Belegarzt in einem Krankenhaus selbstständig tätig ist und eigenständige Heilbehandlungsleistungen erbringt. Allerdings ist zu prüfen, ob die ärztlichen Heilbehandlungsleistungen mit dem stationären Krankenhausaufenthalt umsatzsteuerlich eine einheitliche Leistung bilden oder ob es sich um mehrere selbstständig erbrachte Leistungen handelt (Herold, PFB 25, 182).

1.4 (Unselbstständige) Nebenleistung

In der Regel ist jede Lieferung und jede sonstige Leistung als eigene selbstständige Leistung zu betrachten (EuGH 25.2.99, C-349/96, CPP, und BFH 14.2.19, V R 22/17, BStBl II 19, 350). Deshalb können zusammengehörige Vorgänge nicht bereits als einheitliche Leistung angesehen werden, weil sie einem einheitlichen wirtschaftlichen (!) Ziel dienen. Ob von einer einheitlichen Leistung oder von mehreren getrennt zu beurteilenden selbstständigen Einzelleistungen auszugehen ist, hat umsatzsteuerrechtlich insbesondere Bedeutung für die Bestimmung des Orts und des Zeitpunkts der Leistung sowie für die Anwendung von Befreiungsvorschriften und des Steuersatzes.

Eine Leistung ist grundsätzlich als Nebenleistung zu einer Hauptleistung anzusehen, wenn sie im Vergleich zur Hauptleistung nebensächlich ist, mit ihr eng – im Sinne einer wirtschaftlich gerechtfertigten Abrundung und Ergänzung – zusammenhängt und üblicherweise in ihrem Gefolge vorkommt (BFH 10.9.92, V R 99/88, BStBl II 93, 316). Davon ist insbesondere auszugehen, wenn die Leistung für den Leistungsempfänger keinen eigenen Zweck, sondern das Mittel darstellt, um die Hauptleistung des Leistenden unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen (BFH 14.2.19, V R 22/17, BStBl II 19, 350). Gegenstand einer Nebenleistung kann sowohl eine unselbstständige Lieferung von Gegenständen als auch eine unselbstständige sonstige Leistung sein.

Nebenleistungen teilen umsatzsteuerrechtlich das Schicksal der Hauptleistung (vgl. jedoch Abschnitt 4.12.10 S. 1 zum Aufteilungsgebot bei der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken mit Betriebsvorrichtungen und Abschnitt 12.16 Abs. 8 zum Aufteilungsgebot bei Beherbergungsumsätzen). Das gilt auch dann, wenn für die Nebenleistung ein besonderes Entgelt verlangt und entrichtet wird (BFH 28.4.66, V 158/63, BStBl III 66, 476).

Ein Haupt- und Nebenleistungsverhältnis kann sich grundsätzlich nur dann ergeben, wenn die Leistungen zwischen denselben Vertragsparteien ausgeführt werden. Eine Leistung, die von einem anderen Unternehmer ausgeführt wird als dem, der die „Hauptleistung“ ausführt, kann nie eine Nebenleistung darstellen. Dies gilt unabhängig davon, welchem wirtschaftlichen Zweck die Leistung dient und wem gegenüber die Leistung ausgeführt wird. Damit können sich unterschiedliche umsatzsteuerrechtliche Ergebnisse in Abhängigkeit des Abschlusses von Verträgen ergeben (Radeisen in Schwarz/Widmann/Radeisen, UStG § 1, Rz. 163).

Beispiel |

Abgabe von Fertigarzneimitteln als Nebenleistung zu Buchst. a und b So kann z. B. die Abgabe von Fertigarzneimitteln eine unselbstständige Nebenleistung zu der nach § 4 Nr. 14 Buchst. a oder b UStG umsatzbefreiten Heilbehandlungsleistung darstellen. Hierunter fällt die Abgabe von allen Medikamenten, die im Zeitpunkt der Heilbehandlung für diese unentbehrlich sind und ohne die diese Heilbehandlung nicht erfolgversprechend wäre. |

Hiervon ist auszugehen, wenn die Medikamentenabgabe während der Behandlung durch den behandelnden Arzt erfolgt. Hierunter fällt u. a. die Abgabe dialyseimmanenter Medikamente im Rahmen einer ambulanten oder stationären Dialysebehandlung, die Abgabe von Faktorpräparaten im Rahmen der Behandlung von Blutern unabhängig vom Ort der Einnahme, die Abgabe von Zytostatika im Rahmen einer Chemotherapie zur Krebsbehandlung oder die Abgabe von schmerzstillenden bzw. entzündungshemmenden Medikamenten im Rahmen einer Heilbehandlung. |

1.5 Umsatzsteuerbefreiung für eng verbundene Umsätze

Der EuGH hat festgestellt, dass Dienstleistungen, die naturgemäß im Rahmen von Krankenhausbehandlungen und ärztlichen Heilbehandlungen erbracht werden und im Prozess der Erbringung dieser Dienstleistungen zur Erreichung der damit verfolgten therapeutischen Ziele unentbehrlich sind, „eng verbundene Umsätze“ i. S. v. Art. 132 Abs. 1 Buchst. b MwStSystRL).

Die Umsätze dürfen nicht im Wesentlichen dazu bestimmt sein, den Einrichtungen zusätzliche Einnahmen durch Tätigkeiten zu verschaffen, die in unmittelbarem Wettbewerb zu steuerpflichtigen Umsätzen anderer Unternehmer stehen (EuGH 1.12.05, C-394/04 und C-395/04, Ygeia).

Im Sinne der korrespondierenden deutschen Befreiungsvorschrift in § 4 Nr. 14 Buchst. b UStG sind als eng mit Krankenhausbehandlungen und ärztlichen Heilbehandlungen verbundene Umsätze Leistungen anzusehen, die für diese Einrichtungen nach der Verkehrsauffassung typisch und unerlässlich sind, regelmäßig und allgemein beim laufenden Betrieb vorkommen und damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängen (BFH 1.12.77, V R 37/75, BStBl II 78, 173).

Bei den mit der Krankenhausbehandlung und der ärztlichen Heilbehandlung eng verbundenen Umsätzen i. S. v. Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 77/388/EWG handelt es sich nach der EuGH-Rechtsprechung um Nebenleistungen, die an den Empfänger einer Krankenhausbehandlung oder ärztlichen Heilbehandlung als Hauptleistung erbracht werden (EuGH 1.12.05, C-394/04, Ygeia, Slg. 05, I-10373, Rz. 18; EuGH 10.6.10, C-262/08, Copy Gene, UR 10, 526, Rz. 39; BFH 24.9.14, V R 19/11 BStBl II 16, 781).

Es muss sich um Leistungen handeln, die im Rahmen von Krankenhausbehandlungen und ärztlichen Heilbehandlungen erbracht werden und zur Erreichung der damit verfolgten therapeutischen Ziele unentbehrlich sind. Leistungen, die lediglich den Komfort und das Wohlbefinden der Krankenhauspatienten verbessern sollen, gehören nicht hierzu. Für das Vorliegen eines eng verbundenen Umsatzes bestehen keine zeitlichen Erfordernisse. Der enge Zusammenhang zur Krankenhausbehandlung und ärztlichen Heilbehandlung setzt aber voraus, dass eine Krankenhausbehandlung und ärztliche Heilbehandlung zumindest begonnen hat oder geplant ist (EuGH 1.12.05, C-394/04, Ygeia, Slg. 05, I-10373; EuGH 10.6.10, C-262/08, Copy Gene, UR 10, 526; BFH 24.9.14, V R 19/11 BStBl II 16, 781).

Therapeutische Entbehrlichkeit |

Hier: Medikamentenabgabe Voraussetzung für die Annahme eines eng mit der Krankenhausbehandlung und der ärztlichen Heilbehandlung verbundenen Umsatzes des Krankenhauses durch dessen Krankenhausapotheke ist demnach, dass die Verabreichung der Medikamente im Zeitpunkt der Erbringung der ärztlichen Leistung im Rahmen der ambulanten Behandlung eines Patienten zur Erreichung der damit verfolgten therapeutischen Ziele unentbehrlich ist. Eine therapeutische Unentbehrlichkeit der Medikamentengabe liegt dann vor, wenn diese im Zusammenhang mit der ärztlichen Therapie erfolgt, und die Therapie lediglich dann erfolgversprechend ist, wenn es zu einer Medikamentengabe dieses konkreten Medikaments bei der Behandlung kommt. Hierfür ist die ärztliche Entscheidung über die Notwendigkeit der konkreten Behandlung maßgeblich. Unter dieser Voraussetzung kann auch eine Begleitmedikation begünstigt sein, wie beispielsweise die Abgabe von Präparaten, die eventuelle Nebenwirkungen eines Medikaments verhindern oder verringern sollen. |

2. Therapeutisches Kontinuum – Entwicklung des Begriffs

Das Konzept des therapeutischen Kontinuums geht auf den EuGH (13.3.14, C-366/12) zurück. Danach können Leistungen im Kontext eines therapeutischen Kontinuums als Heilbehandlungen umsatzsteuerbefreit sein, auch wenn unterschiedliche ärztliche Unternehmer im Kontinuum tätig sind – und zwar nicht nur als unselbstständige Nebenleistung, sondern auch als eigenständige (Haupt-)Leistung. Über die Folgerechtsprechung des BFH wurde es auch für deutsche Besteuerungssachverhalte relevant. Während der EuGH das Konzept im Zusammenhang mit steuerfreien Heilbehandlungen eingeführt hat, hatte der BFH es anfänglich lediglich für eng verbundene Umsätze zu Krankenhausleistungen aktiv angewandt.

2.1 Lieferung von patientenindividuellen Medikamenten

Soweit ersichtlich wurde das therapeutische Kontinuum erstmalig in einer EuGH-Entscheidung aus 2014 erwähnt (EuGH 13.3.14, C-366/12). In dem Verfahren ging es um eine Vorlage des BFH zu der Frage, ob die Lieferung von Zytostatika, die von innerhalb eines Krankenhauses selbstständig tätigen Ärzten im Rahmen einer ambulanten Krebsbehandlung verschrieben worden sind, gemäß Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. c der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG von der Mehrwertsteuer befreit sein kann.

Sachverhalt und Verfahrensgang |

In den Streitjahren 2005 und 2006 behandelte ein Krankenhaus Krebspatienten stationär durch Chemotherapie. Das deutsche Krankenhaus war nach § 116a SGB V ermächtigt, neben stationären Behandlungen auch ambulante Behandlungen durchzuführen. Soweit im Anschluss eine ambulante Behandlung möglich war, erfolgte diese durch persönlich nach § 116 SGB V ermächtigte Krankenhausärzte. Die bei der ambulanten Behandlung verordneten Zytostatika wurden in der Krankenhausapotheke hergestellt und von ihr abgegeben. |

Der EuGH (13.3.14, C-366/12) entschied, dass die Lieferung zytostatischer Medikamente, die von innerhalb eines Krankenhauses selbstständig tätigen Ärzten im Rahmen einer ambulanten Krebsbehandlung verschrieben worden sind, nicht als Heilbehandlung im Bereich der Humanmedizin (Art. 132 Abs. 1 Buchst. c MwStSystRL) befreit werden kann, es sei denn, diese Lieferung ist in tatsächlicher und in wirtschaftlicher Hinsicht von der Hauptleistung der ärztlichen Heilbehandlung untrennbar. Von einer Befreiung der Lieferung zytostatischer Medikamente nach Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. c der Sechsten Richtlinie von der Mehrwertsteuer (heute: Art. 132 Abs. 1 Buchst. c MwStSystRL) – und nicht als eng verbundener Umsatz nach Buchst. b – kann laut EuGH also nur dann die Rede sein, wenn sich Behandlungsleistung und Medikamentenlieferung in ein therapeutisches Kontinuum einfügen und diese Leistungen in tatsächlicher und in wirtschaftlicher Hinsicht untrennbar sind.

Das ist z. B. der Fall, wenn die Abgabe von Arzneimitteln im Zeitpunkt der Erbringung der ärztlichen Leistung im Rahmen der ambulanten Behandlung eines Patienten unerlässlich ist, da die ärztliche Leistung ohne diese Medikamentenabgabe sinnlos wäre. Das zu prüfen sei Aufgabe des vorlegenden Gerichts.

Der BFH (24.9.14, V R 19/11) entschied in der Folge, dass die Verabreichung von Zytostatika im Rahmen einer ambulant in einem Krankenhaus durchgeführten ärztlichen Heilbehandlung, die dort individuell für den einzelnen Patienten in einer Apotheke dieses Krankenhauses hergestellt werden, als ein mit der ärztlichen Heilbehandlung eng verbundener Umsatz gemäß § 4 Nr. 16 Buchst. b UStG steuerfrei ist (entgegen Abschn. 100 Abs. 3 Nr. 4 UStR 2005 und Abschn. 4.14.6 Abs. 3 Nr. 3 UStAE). Die Entscheidung des BFH beruht also gar nicht auf Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. c der Sechsten Richtlinie, sondern auf Buchst b. Entgegen der Verwaltungsauffassung (Abschn. 100 Abs. 3 Nr. 4 UStR 2005 und Abschn. 4.14.6 Abs. 3 Nr. 3 UStAE) ist nicht zwischen stationär und ambulant im Krankenhaus behandelten Patienten zu unterscheiden.

Obwohl der EuGH den Begriff des therapeutischen Kontinuums im Zusammenhang mit Buchst. c ins Spiel gebracht hatte und nicht mit Buchst. b., auf dessen Grundlage die Entscheidung erging, äußerte sich der BFH dennoch hierzu. Das vom EuGH aufgestellte Erfordernis eines „Kontinuums” sei bereits deshalb gewahrt, da die Abgabe der patientenindividuell hergestellten Zytostatika unentbehrlich für die Verwirklichung der therapeutischen Zielsetzung war. Dies genüge für die vom EuGH „in tatsächlicher und in wirtschaftlicher Hinsicht” geforderte Untrennbarkeit. Es liege insoweit nicht nur ein „therapeutisches Kontinuum”, sondern eine „therapeutische Erforderlichkeit“ vor.

Merke | Für die Entscheidung war unerheblich, dass die Medikamente von im Krankenhaus selbstständig tätigen Ärzten verschrieben worden waren. Wichtig war nur, dass die Medikamente an eigene Patienten des Krankenhauses abgegeben worden waren und nicht etwa andere Krankenhäuser beliefert wurden. |

Denn für den mit einer Krankenhaus- oder Heilbehandlung eng verbundenen Umsatz kommt es nach der Rechtsprechung des EuGH nicht auf die Identität des Leistenden, sondern auf die Identität des Leistungsempfängers an. Es muss sich um Nebenleistungen handeln, die an den Empfänger einer Krankenhausbehandlung oder ärztlichen Heilbehandlung als Hauptleistung erbracht werden (EuGH 1.12.05, C-394/04, Ygeia, Rz. 18; EuGH 10.6.10, C-262/08, Copy Gene, Rz. 39). |

Das Urteil des BFH entsprach nicht der Auffassung der Finanzverwaltung in Abschn. 4.14.6. UStAE 2015. Sie unterschied die (steuerbefreite) Medikamentenabgabe im Rahmen einer (teil-)stationären Behandlung und die (nicht steuerbefreite) Abgabe bei ambulanter Behandlung. Das war nun so nicht mehr haltbar und die Finanzverwaltung stellte ab dem UStAE 2016 darauf ab, ob die Medikamente patientenindividuell hergestellt wurden (steuerbefreit) oder nicht (nicht steuerbefreit). Aber auch diese Unterscheidung sollte sich als nicht haltbar erweisen.

2.2 Lieferung von Fertigarzneimitteln

Denn 2017 hat der BFH (18.10.17, V R 46/16, BStBl II 18, 672) eine Entscheidung zur Zuordnung der Abgabe von Medikamenten zur Blutgerinnung (sog. Faktorpräparate) an Hämophiliepatienten zum Zweckbetrieb eines Krankenhauses veröffentlicht. Entscheidend für die Zurechnung zum Zweckbetrieb war, dass es sich bei der Abgabe dieser Medikamente (Faktorpräparate) um einen integralen Bestandteil der Gerinnungstherapie handelte. Zwar stellte dieses zur Körperschaftsteuer ergangene Urteil auf den gemeinnützigkeitsrechtlichen Sinn und Zweck des § 67 AO und auf das Sozialrecht ab. Gleichwohl führt eine Gesamtbetrachtung der Ausführungen in der obenstehenden EuGH- und BFH-Rechtsprechung dazu, dass auch für Zwecke der Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 14 Buchst. b UStG maßgeblich auf die Unentbehrlichkeit des Medikaments für den Therapieerfolg abzustellen ist. Damit war auch die Abgabe durch eine Krankenhausapotheke von nicht patientenindividuell hergestellten (Fertig-)Medikamenten, die einen integralen Bestandteil einer Therapie darstellen, als ein mit der ärztlichen Heilbehandlung eng verbundener Umsatz gemäß § 4 Nr. 14 Buchst. b UStG von der Umsatzsteuer zu befreien.

Zwischenfazit | Voraussetzung für die Annahme eines eng mit der Krankenhausbehandlung und der ärztlichen Heilbehandlung verbundenen Umsatzes des Krankenhauses nach § 4 Nr. 24 Buchst. b UStG ist demnach, dass die Maßnahme gegenüber einem Patienten des Krankenhauses erbracht wird und sie zur Erreichung der damit verfolgten therapeutischen Ziele unentbehrlich ist. Eine therapeutische Unentbehrlichkeit der Maßnahme liegt dann vor, wenn diese im Zusammenhang mit der ärztlichen Therapie erfolgt, und die Therapie lediglich in Verbindung mit dieser Maßnahme erfolgversprechend ist. Hierfür ist die ärztliche Entscheidung über die Notwendigkeit der konkreten Behandlung maßgeblich. Unter dieser Voraussetzung kann auch eine Begleitmedikation begünstigt sein, wie beispielsweise die Abgabe von Präparaten, die eventuelle Nebenwirkungen eines Medikaments verhindern oder verringern sollen. |

2.3 Kryokonservierung

Bislang macht die Finanzverwaltung die Steuerfreiheit für die Lagerung eingefrorener Eizellen oder Spermien als dem einzigen Leistungsgegenstand davon abhängig, ob es sich um eine „weitere Lagerung“ (Abschn. 4.14.2 Abs. 4 S. 2 UStAE) oder um eine „bloße Lagerung“ (Abschn. 4.14.2 Abs. 4 S. 4 UStAE) handelt. Für den Fall der bloßen Lagerung stellt die Finanzverwaltung eine zur Steuerpflicht führende Regelvermutung auf, wohingegen die weitere Lagerung steuerbefreit ist. Der Unterschied liegt darin, ob das die Lagerung durchführende Unternehmen auch die vorherige und die folgende Fruchtbarkeitsbehandlung durchführt.

Abschn. 4.14.2 Abs. 4 UStAE (Kryokonservierung) |

Sonstige Leistungen eines Arztes im Zusammenhang mit Fruchtbarkeitsbehandlungen, z. B. das Einfrieren (Kryokonservierung) und Lagern von Eizellen oder Spermien, sind umsatzsteuerfreie Heilbehandlungsleistungen. Steuerfrei ist auch die weitere Lagerung der vom Arzt im Rahmen einer Fruchtbarkeitsbehandlung eingefrorenen Eizellen oder Spermien, wenn damit ein therapeutischer Zweck verfolgt wird, z. B. zur Herbeiführung einer weiteren Schwangerschaft bei einer andauernden organisch bedingten Sterilität. Steuerpflichtig ist hingegen die vorsorgliche Lagerung von Eizellen oder Spermien ohne medizinischen Anlass, wie z. B. das sog. Social Freezing (BFH 29.7.15, XI R 23/13, BStBl II 17, 733). Die bloße Lagerung eingefrorener Eizellen oder Spermien durch dritte Unternehmer, wie z. B. Kryobanken, die nicht auch die vorhergehende oder die sich ggf. anschließende Fruchtbarkeitsbehandlung erbringen, ist regelmäßig umsatzsteuerpflichtig. Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn die sonstigen Leistungen im Rahmen einer Fruchtbarkeitsbehandlung von Einrichtungen nach § 4 Nr. 14 Buchst. b UStG erbracht werden. |

Diese Beurteilung fußt auf einem Urteil des BFH (29.7.15, XI R 23/13), in dem der BFH entschieden hatte, dass die weitere Lagerung von im Rahmen einer Fruchtbarkeitsbehandlung eingefrorenen Eizellen durch einen Arzt gegen ein vom Patienten gezahltes Entgelt nach § 4 Nr. 14 S. 1 UStG a.F. (= § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG) umsatzsteuerfrei ist, wenn damit ein therapeutischer Zweck verfolgt wird, z. B. zur Herbeiführung einer weiteren Schwangerschaft bei einer andauernden organisch bedingten Sterilität. Auf die ausdrückliche Äußerung eines entsprechenden (weiteren) Kinderwunsches kommt es nicht an. Um besser zu verstehen, was mit der „weiteren Lagerung“ gemeint ist, ist ein Blick in den Sachverhalt nötig.

Sachverhalt (BFH 29.7.15, XI R 23/13) |

Klägerin war eine Arztpraxis für Reproduktionsmedizin, in der die komplette Diagnostik und Therapie von Paaren mit Kinderwunsch stattfand. Die Praxis führte künstliche Befruchtungen durch. Dazu wurden zunächst der Patientin – oftmals nach vorheriger Hormonbehandlung – Eizellen entnommen. Diese Eizellen (regelmäßig nicht mehr als fünf) wurden befruchtet, anschließend in der Praxis in flüssigem Stickstoff bei -196°C eingefroren (kryokonserviert) und gelagert. Das Einfrieren und die Lagerung erfolgten nur für eigene Patienten mit der Diagnose „Unfruchtbarkeit“, d. h., wenn bei einem der beiden fortpflanzungswilligen Partner eine organisch bedingte Sterilität vorlag. |

Die Klägerin schuldete aufgrund der abgeschlossenen Verträge die Aufbereitung der Eizellen für das Einfrieren, das Einfrieren selbst und die erstmalige Lagerung für die Dauer von zwei Jahren (erstmalige Konservierung). Die Abrechnung der erstmaligen Konservierung erfolgte durch eine Abrechnungsstelle. Die Verträge konnten – darum ging es im Streitfall – verlängert werden. Kurz vor Ablauf der Lagerungszeit forderte die Klägerin die Patienten auf, mitzuteilen, ob das gelagerte Material vernichtet oder die Lagerung der Eizellen für ein weiteres Jahr gegen ein bestimmtes Entgelt verlängert werden solle (Vertragsverlängerung). Die Aufforderung wurde danach jährlich wiederholt; eine zeitliche Begrenzung für die Dauer der Lagerung war nicht vorgesehen. |

Das FA argumentierte nun, dass das Einfrieren und Lagern von Eizellen für sich gesehen keine Heilbehandlungsleistung sei und daher nur als Nebenleistung steuerfrei sein könne. Ein therapeutischer Zweck der Lagerung sei erst dann zu bejahen, wenn ein über den ersten Behandlungsvertrag und die erste Schwangerschaft hinausgehender Kinderwunsch bzw. Behandlungswunsch vorhanden sei. Hierzu habe das FG keine Feststellungen getroffen. Das FG berücksichtige nicht, dass nicht jede Lagerung auch zu einem entsprechenden Behandlungserfolg führen solle. Es stehe den Patienten auch ohne konkreten weiteren Kinderwunsch frei, sich für eine weitere Lagerung zu entscheiden. Komme es zu einer vorab geplanten erneuten Schwangerschaft, sei ohne Zweifel von einer steuerfreien Heilbehandlung auszugehen. Erfolge die Aufbewahrung der Eizellen aber nur für den ungewissen Fall einer Weiterbehandlung, stelle die (weitere) Lagerung keine ärztliche Leistung dar.

Nachdem der BFH dieser Argumentation nicht gefolgt war, zog die Finanzverwaltung die Linie bei der Identität des Leistungserbringers. Wenigstens die bloße Lagerung eingefrorener Eizellen oder Spermien durch dritte Unternehmer, wie z. B. Kryobanken, die nicht auch die vorhergehende oder die sich ggf. anschließende Fruchtbarkeitsbehandlung erbringen, sollte regelmäßig steuerpflichtig sein. Diese Unterscheidung ist mit dem Beschluss des BFH (7.7.22, V R 10/20) aber auch vom Tisch. Der BFH hat entschieden, dass die isolierte Einlagerung eingefrorener Eizellen jedenfalls dann gemäß § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG steuerfrei ist, wenn sie im Rahmen eines therapeutischen Kontinuums mit einer Kryokonservierung erfolgt, bei dem Einlagerung und Kryokonservierung zwar durch zwei unterschiedliche Unternehmer durchgeführt werden, für die aber dieselben Ärzte tätig sind.

Sachverhalt (BFH 7.7.22, V R 10/20) |

Hinter einer GbR (später in eine GmbH eingebracht) und einem MVZ standen dieselben Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Wurde im Rahmen der Kinderwunschbehandlung von den Patienten die Entscheidung über eine Kryokonservierung getroffen, schlossen die Patienten mit dem MVZ einen „Vertrag über die Kryokonservierung von I. Eizellen im Vorkernstadium … und/oder II. Embryonen“ ab. Zudem schlossen die Patienten mit der GbR einen Vertrag über deren „Lagerung“ ab. Die Leistung der GbR erachtete die Finanzverwaltung als steuerpflichtig, scheiterte damit aber schon vor dem FG. |

Das FG sah in der Leistung der GbR, der Einlagerung von kryokonservierten Eizellen und Samenzellen zum Zweck der medizinisch indizierten künstlichen Befruchtung in Fällen, in denen eine organisch bedingte Sterilität bei einem der beiden fortpflanzungswilligen Partner vorgelegen habe, eine steuerfreie Heilbehandlung. Dem stand laut FG nicht entgegen, dass die vorgehende oder sich anschließende Fruchtbarkeitsbehandlung von einem anderen Unternehmer oder Dritten durchgeführt wurde. Denn die Einlagerung bildet einen unerlässlichen, festen und untrennbaren Bestandteil des Gesamtverfahrens der künstlichen Befruchtung, das einem therapeutischen Zweck dient und (zusammen mit der Lagerung) aus der Entnahme von Eizellen, der Konservierung durch Einfrieren und dem späteren Wiedereinsetzen besteht.

Das FA ging in die Revision und machte die Verletzung materiellen Rechts geltend. Die bloße Lagerung eingefrorener Eizellen oder Spermien durch dritte Unternehmer, wie z. B. Kryobanken, die nicht auch die vorhergehende oder die sich ggf. anschließende Fruchtbarkeitsbehandlung erbringen, sei regelmäßig umsatzsteuerpflichtig. Dies gelte auch, wenn es – wie im Streitfall – um Kryokonservierung von befruchteten Eizellen (Eizellen im Vorkernstadium) gehe, da es sich um Leistungen zweier Unternehmer handele, die getrennt voneinander zu beurteilen seien. Das MVZ erbringe die Heilbehandlung, nicht aber auch die GbR mit der Kryokonservierung. Diese Leistung sei nur als Nebenleistung steuerfrei. Die GbR habe daher die weiteren Voraussetzungen selbst erfüllen müssen. Es liege auch kein Teil eines Gesamtverfahrens vor, da die Leistung der GbR eigenständig betrachtet werden müsse.

Die Gesellschafteridentität der beiden Gesellschaften ändere daran nichts, da es sich gleichwohl um zwei eigenständige Unternehmen gehandelt habe. Die Kryokonservierung sei weder eine Heilbehandlung noch sei die GbR eine anerkannte Einrichtung i. S. v. § 4 Nr. 14 Buchst. b S. 2 UStG gewesen. Die unternehmerbezogene Voraussetzung müsse auch bei einer Betrachtung als Teil eines Gesamtverfahrens vorliegen.

Der BFH stellt zunächst klar, dass die weitere Lagerung von im Rahmen einer Fruchtbarkeitsbehandlung eingefrorenen Eizellen durch einen Arzt gegen ein vom Patienten gezahltes Entgelt steuerfrei ist, wenn damit ein therapeutischer Zweck verfolgt wird, wie er z. B. bei der Herbeiführung einer weiteren Schwangerschaft im Hinblick auf eine andauernde organisch bedingte Sterilität besteht (BFH 29.7.15, XI R 23/13, BStBl II 17, 733). Auf dieser Grundlage ist auch die isolierte Einlagerung eingefrorener Eizellen steuerfrei. Denn das Urteil (BFH 29.7.15, XI R 23/13, BStBl II 17, 733) bezieht sich auf die „weitere Lagerung“ als eigenständige Leistung, ohne dass es für die Steuerfreiheit dieser Leistung darauf ankommt, dass damit weitere Leistungen wie etwa „Fruchtbarkeitsbehandlungen, z. B. das Einfrieren (Kryokonservierung) … von Eizellen oder Spermien“ (vgl. hierzu Abschn. 4.14.2 Abs. 4 S. 1 UStAE) verbunden sind. Ist damit die „Lagerung“ bereits als eigenständige Leistung steuerfrei, kann diese Steuerfreiheit nicht davon abhängig gemacht werden, ob ihr eine Leistung mit weitergehenden Leistungsmerkmalen vorausging.

Soweit das FA geltend macht, dass die Leistungen der GbR nur unter § 4 Nr. 14 Buchst. b UStG, nicht aber unter § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG fallen könnten, lässt es die geänderte Rechtsprechung des BFH, der sich der Senat anschließt, außer Betracht. Danach können medizinische Analysen eines Facharztes für klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik nicht nur nach § 4 Nr. 14 Buchst. b UStG, sondern auch nach § 4 Nr. 14 Buchst. a S. 1 UStG steuerfrei sein (BFH 18.12.19, XI R 23/19 (XI R 23/15), BFHE 267, 571, Leitsatz). An der früheren, dem entgegenstehenden Rechtsprechung (BFH 24.8.17, V R 25/16, BFHE 259, 171, und BFH 15.3.07, V R 55/03, BFHE 217, 48, BStBl II 08, 31) ist nicht mehr festzuhalten. Diese Rechtsprechung war obsolet geworden, nachdem der EuGH (18.9.19, C-700/17, Rs. Peters) festgestellt hatte, dass

- einerseits Heilbehandlungsleistungen, die etwa nicht alle Anforderungen erfüllen, um in den Genuss der in Art. 132 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/112 vorgesehenen Mehrwertsteuerbefreiung zu kommen, nicht grundsätzlich von der Befreiung nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. c dieser Richtlinie ausgeschlossen sind,

- andererseits sich aus dem Wortlaut von Art. 132 Abs. 1 Buchst. c MWStSystRL in keiner Weise ergibt, dass diese Bestimmung die Befreiung der Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin daran knüpft, dass sie im Rahmen eines Vertrauensverhältnisses zwischen der behandelnden und der behandelten Person erbracht werden.

Damit war der Weg frei und Leistungen der Befunderhebung mit dem Ziel konkreter laborärztlicher Diagnosen sowie ärztliche Hilfestellungen bei transfusionsmedizinischen Maßnahmen für konkrete Behandlungsverhältnisse eines selbstständigen Mediziners, die sich als Bestandteile von Gesamtverfahren darstellten, die konkreten Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin dienten, konnten auch Heilbehandlungen i. S. v. § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG sein.

Dem Einwand, dass die bloße Lagerung im Zusammenhang mit der erforderlichen medizinischen Indikation nicht den Charakter einer Heilbehandlung haben könne, ist im Hinblick auf das Vorliegen eines therapeutischen Kontinuums nicht zu folgen. Nach diesem Kriterium ist z. B. die Abgabe von Arzneimitteln im Rahmen einer ambulanten Krebsbehandlung für diese unerlässlich und damit wie diese steuerfrei, da diese ärztliche Leistung ohne diese Medikamentenabgabe sinnlos wäre (EuGH 13.3.14, C-366/12, Klinikum Dortmund, Rz. 35). Mit der Einlagerung wird unter Umständen wie denen des Streitfalls (vorgehende oder sich anschließende Fruchtbarkeitsbehandlung) ein therapeutischer Zweck verfolgt.

Dass es sich bei der Fruchtbarkeitsbehandlung und der Einlagerung um Leistungen zweier unterschiedlicher Unternehmer handelt, ist im Rahmen dieses Kontinuums jedenfalls dann unerheblich, wenn für die beiden Unternehmer – wie vorliegend – dieselben Personen tätig sind. Die Lagerung unterscheidet sich zudem nicht von anderen Leistungen, die im Rahmen eines therapeutischen Kontinuums, z. B. von einem Laborarzt (BFH-Urteil in BFHE 267, 571), als einem gegenüber dem behandelnden Arzt eigenständigen Unternehmer erbracht werden.

Zwischenfazit | Zur Einordnung als Heilbehandlung führt der BFH aus, dass die Lagerung vorliegend aufgrund der vorangehenden oder sich anschließenden Fruchtbarkeitsbehandlung einen therapeutischen Zweck verfolgt. Als unerlässlicher Bestandteil der Fruchtbarkeitsbehandlung erfolgt die Lagerung in einem therapeutischen Kontinuum und erfüllt daher den Charakter einer Heilbehandlung. Dass Fruchtbarkeitsbehandlung und Einlagerung durch unterschiedliche Unternehmer erfolgen, sieht der BFH „jedenfalls dann“ als unerheblich an, wenn wie vorliegend für beide Unternehmer dieselben Personen tätig sind. |

3. Schlussfolgerungen

Durch das Konzept des therapeutischen Kontinuums können unerlässliche Bestandteile von Heilbehandlungen nicht nur als (unselbstständige) Nebenleistung in den Genuss der Steuerbefreiung kommen, sondern auch als (eigenständige) Leistung steuerfrei sein.

Besonders interessant ist dabei, dass die Steuerfreiheit auch dann zur Anwendung kommen kann, wenn im Rahmen des therapeutischen Kontinuums unterschiedliche Unternehmer tätig werden. Dies soll ohne Zweifel gelten, wenn bei beiden Unternehmern dieselben Personen tätig werden. Die Entscheidung des BFH legt jedoch nahe, dass das Konzept des therapeutischen Kontinuums auch ohne Personenidentität zur Steuerfreiheit von Leistungen unterschiedlicher Unternehmer führen kann. So dürfte zumindest der Wortlaut „jedenfalls dann“ sowie der Verweis auf sein früheres Urteil zu steuerfreien Analysen eines Laborarztes als gegenüber dem behandelnden Arzt eigenständigen Unternehmer deutbar sein.

Es stellt sich nun die Frage, welche Bedeutung das therapeutische Kontinuum für die Umsatzbesteuerung von Behandlungsleistungen haben kann. Zu denken wäre etwa an die Gewinnung und Lagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut. Hier hatte der EuGH – allerdings 2010 – entschieden, dass Tätigkeiten, die die Übersendung eines Sets mit der Ausrüstung zur Entnahme von Nabelschnurblut Neugeborener, die Analyse und die Aufbereitung dieses Bluts sowie gegebenenfalls die Lagerung der in diesem Blut enthaltenen Stammzellen zum Zweck ihrer etwaigen zukünftigen therapeutischen Verwendung umfassen und die nur sicherstellen sollen, dass für den ungewissen Fall, dass eine Heilbehandlung erforderlich wird, ein Behandlungsmittel zur Verfügung steht, an sich aber nicht der Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten oder Gesundheitsstörungen dienen, fallen weder in ihrer Gesamtheit noch einzeln unter den Begriff „Krankenhausbehandlungen und ärztliche Heilbehandlungen“ im Sinne von Art. 132 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.06 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem oder unter den Begriff „Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin“ in Art. 132 Abs. 1 Buchst. c derselben Richtlinie. Für die Analyse von Nabelschnurblut gilt dies nur dann nicht, wenn sie tatsächlich dazu dient, eine ärztliche Diagnose zu erstellen, was gegebenenfalls vom vorlegenden Gericht zu prüfen ist (EuGH 10.06.10, C-86/09, Future Health). Vor dem Hintergrund der jüngeren Rechtsprechung führt dies m. E. zu einem Wertungswiderspruch.

Eine weiteres Beispiel betrifft die Lieferung von Organen und Gewebe für Transplantationen. Zwar gibt es hier eine eigene Umsatzsteuerbefreiung (§ 4 Nr. 17 Buchst. a UStG). Sie gilt jedoch nicht für die Lieferung tierischer Organe sowie künstlicher Geräte, die Organfunktionen übernehmen, wie z. B. Herzschrittmacher, künstliche Gelenke oder Prothesen. Für solche Geräte kommt allenfalls der ermäßigte Steuersatz nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG i. V. m. Nr. 52 der Anl. 2 infrage.

AUSGABE: PFB 8/2025, S. 220 · ID: 48590990