Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Feb. 2025 abgeschlossen.

WEG-NovelleGegenstand und Inhalt des Sondereigentums

| § 5 WEG n. F. regelt Gegenstand und Inhalt des Sondereigentums. Die Vorschrift dient damit der Abgrenzung von Sonder- und Gemeinschaftseigentum, was Auswirkungen auf die Zuständigkeit und Kostentragung der Instandhaltung und Instandsetzung hat. |

1. Gegenstand des Sondereigentums

§ 5 Abs. 1 WEG a. F. wurde im Zuge des WEMoG angepasst, da § 3 Abs. 1 S. 2 WEG n. F. die Raumeigenschaft von Stellplätzen fingiert, auch wenn sie sich außerhalb des Gebäudes befinden (ausführlich hierzu MK 21, 150). Zudem kann das Sondereigentum nach § 3 Abs. 2 WEG n. F. auf außerhalb des Gebäudes liegende Teile des Grundstücks erstreckt werden. Als Sondervorschrift zu § 94 BGB regelt § 5 Abs. 1 WEG n. F., welche Bestandteile zum Sondereigentum gehören.

a) Räume

Im Gesetz findet sich keine Definition hierzu, vielmehr wird der Begriff durch Literatur und Rechtsprechung konkretisiert. Verlangt wird eine Abgrenzbarkeit zum Gemeinschaftseigentum. Räume sind Sondereigentum, wenn an ihnen ein solches nach § 3 Abs. 1 WEG n. F. und § 8 Abs. 1 WEG n. F. eingeräumt worden ist und sie nicht im Gemeinschaftseigentum stehen. Unter den Begriff „Räume“ fallen auch offene Veranden, Loggien, Balkone und Dachterrassen (Grüneberg/Wicke, BGB, § 5 WEG Rn. 3). Sondereigentum kann nach der Rechtsprechung nur in den Grenzen entstehen, die sich aus dem zur Eintragung in das Grundbuch gelangten Aufteilungsplan ergeben. Eine vom Aufteilungsplan abweichende Bauausführung begründet keine Unrichtigkeit des Grundbuchs. Liegt eine wesentliche Abweichung vor, entsteht Sondereigentum nur in den Grenzen des Aufteilungsplans, also nicht entsprechend der tatsächlichen Bauausführung (BGH 20.11.15, V ZR 284/14).

b) Gebäudebestandteile

Gebäudebestandteile nach § 5 Abs. 1 S. 1 WEG n. F. sind wesentliche Bestandteile i. S. v. § 93 BGB (Hügel/Elzer, WEG, § 5 Rn. 9). Sie können anders als Räume nicht durch Teilungserklärung zu Sondereigentum begründet werden. Enthält die Teilungserklärung eine Aufzählung der zum Sondereigentum gehörenden Bestandteile des Gebäudes, hat dies nur deklaratorischen Charakter. Welche wesentlichen Gebäudebestandteile im Sondereigentum stehen, bestimmt sich allein nach den gesetzlichen Regelungen (BGH 25.10.13, V ZR 212/12).

c) Grundstücksflächen

Nach § 3 Abs. 2 WEG n. F. kann sich das Sondereigentum auf außerhalb des Gebäudes liegende Grundstücke erstrecken. Diese Möglichkeit wurde durch das WEMoG neu eingeführt. Nach § 5 Abs. 1 S. 2 WEG n. F. ist auf diese Flächen § 94 BGB entsprechend anzuwenden. Die Vorschrift gilt sowohl für außerhalb des Gebäudes befindliche Teile des Grundstücks, auf die sich das Sondereigentum nach § 3 Abs. 2 WEG n. F. erstreckt, als auch für außerhalb des Gebäudes liegende Stellplätze. Damit sind auch Sachen Gegenstand des Sondereigentums, die mit dem Teil des Grundstücks fest verbunden sind, auf den sich das Sondereigentum erstreckt. Das gilt vor allem für Gebäude, die auf diesen Flächen errichtet werden. Für diese gilt § 5 Abs. 2 WEG n. F. nicht. § 5 Abs. 1 S. 2 WEG n. F. betrifft jedoch nur die sachenrechtliche Zuordnung. Die davon losgelöste Frage, ob ein Wohnungseigentümer berechtigt ist, bauliche Veränderungen auf einem außerhalb des Gebäudes liegenden Teil des Grundstücks vorzunehmen, auf die sich sein Sondereigentum erstreckt, beantwortet sich nach § 13 Abs. 2 WEG n. F. (BT-Drucksache 19/18791, S. 40).

2. Zwingendes Gemeinschaftseigentum

Zwingendes Gemeinschaftseigentum sind nach § 5 Abs. 2 WEG n. F. Teile des Gebäudes, die für dessen Bestand oder Sicherheit erforderlich sind, sowie Anlagen und Einrichtungen, die dem gemeinschaftlichen Gebrauch der Wohnungseigentümer dienen, selbst, wenn sie sich im Bereich der im Sondereigentum stehenden Räume oder Teile des Grundstücks befinden. § 5 Abs. 2 WEG n. F. wird auf die Teile des Grundstücks erstreckt, die nach § 3 Abs. 1 S. 2 oder Abs. 2 WEG n. F. zum Sondereigentum gehören. Daher sind Versorgungsleitungen im Boden, die dem gemeinschaftlichen Gebrauch der Eigentümer dienen, gemeinschaftliches Eigentum, auch wenn sie in Bereichen verlegt sind, die im Sondereigentum stehen. Insoweit besteht kein Unterschied zu Leitungen, die in Wänden verlegt sind, die sich im Bereich des Sondereigentums befinden. Für Erhaltungsmaßnahmen gilt § 14 Abs. 1 Nr. 2 WEG n. F. Es besteht die Pflicht jedes Eigentümers, Einwirkungen auf das Sondereigentum, insbesondere das Betreten, zu dulden (BT-Drucksache 19/18791, S. 40). Die konstruktiven Bestandteile eines Gebäudes sind nicht sondereigentumsfähig. Dazu zählen insbesondere die das Gebäude tragenden Mauern, das Fundament, die Fassade, die Geschossdecken und das Dach. Dies gilt selbst dann, wenn alle Räume des Gebäudes dem Sondereigentum eines Eigentümers unterliegen (LG Karlsruhe 8.3.24, 11 S 53/22).

Checkliste / Weitere Beispiele aus der Rechtsprechung |

|

3. Vereinbartes Gemeinschaftseigentum

Die Wohnungseigentümer können nach § 5 Abs. 3 WEG n. F. vereinbaren, dass Bestandteile des Gebäudes, die Gegenstand des Sondereigentums sind, zum gemeinschaftlichen Eigentum gehören sollen. Die Teilungserklärung kann Gebäudebestandteile, die im Sondereigentum stünden, dem Gemeinschaftseigentum zuordnen. Den umgekehrten Weg, also die konstitutive Zuordnung von wesentlichen Gebäudebestandteilen zum Sondereigentum durch die Teilungserklärung, sieht das Gesetz nicht vor. Die Teilungserklärung kann die Grenze zwischen dem gemeinschaftlichen Eigentum und dem Sondereigentum nur zugunsten, nicht aber zu Ungunsten des gemeinschaftlichen Eigentums verschieben (BGH 3.4.68, V ZB 14/67).

4. Inhalt des Sondereigentums

Nach § 5 Abs. 4 S. 1 WEG n. F. können Vereinbarungen über das Verhältnis der Wohnungseigentümer untereinander und Beschlüsse aufgrund einer solchen Vereinbarung zum Inhalt des Sondereigentums gemacht werden und durch Grundbucheintragungen „verdinglicht“ werden. Diese im Grundbuch eingetragenen Vereinbarungen haben insofern dingliche Wirkung, als sie für und gegen jeden Rechtsnachfolger des Grundstückseigentümers gelten. Sie stellen aber kein dingliches Recht dar. Sie entfalten Wirkung nicht gegenüber jedermann, sondern allein im Verhältnis zwischen den jeweiligen Grundstückseigentümern (BGH 25.10.19. V ZR 271/18).

5. Neuerungen nach dem WEMoG

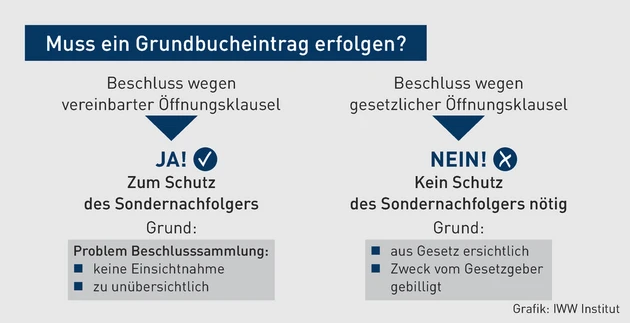

§ 5 Abs. 4 S. 1 WEG n. F. bewirkt im Zusammenspiel mit § 10 Abs. 3 S. 1 WEG n. F., dass zu Beschlüssen wegen einer vereinbarten Öffnungsklausel ein Grundbucheintrag erfolgen muss, um gegen Sondernachfolger zu wirken.

Merke | Nach Ansicht des Gesetzgebers dient dies dem Schutz der Erwerber vor unbekannten, aber womöglich besonders belastenden Beschlüssen (BT-Drucksache 19/18791, S. 40). Nach altem Recht mussten vereinbarungsändernde Beschlüsse nicht ins Grundbuch eingetragen werden, um gegen Sondernachfolger zu wirken. Der Schutz des Erwerbers sollte über die vorgesehene Beschlusssammlung gewährleistet werden. Diese Konzeption hat sich nach Ansicht des Gesetzgebers nicht bewährt. Während bei Veräußerung von Wohnungseigentum in der Regel Einsicht in das Grundbuch genommen würde, sähen Erwerber selten in die Beschlusssammlung. Problematisch sei zudem, dass viele Beschlusssammlungen einen so großen Umfang angenommen haben, dass die Gefahr bestehe, dass bedeutsame Beschlüsse auch bei einer Einsichtnahme übersehen würden. Es sei daher geboten, vereinbarungsändernde Beschlüsse im Grundbuch einzutragen. |

Um aber nicht das Grundbuch zu überfrachten und seine Informationsfunktion nicht zu beeinträchtigen, soll dies nur für Beschlüsse gelten, die wegen einer vereinbarten Öffnungsklausel gefasst werden. Beschlüsse, die aufgrund einer gesetzlichen Öffnungsklausel gefasst werden, wirken dagegen auch ohne Grundbucheintragung gegen Sondernachfolger. Diese Differenzierung rechtfertigt sich nach dem Gesetzgeber dadurch, dass gesetzliche Öffnungsklauseln für jeden Erwerber unmittelbar aus dem Gesetz ersichtlich sind und vom Gesetzgeber gebilligte Zwecke verfolgen.

Der Anwendungsbereich der gesetzlichen Öffnungsklauseln ist zudem auf konkrete Beschlussgegenstände beschränkt. Ein Erwerber kann daher dem Gesetz entnehmen, in welchen Bereichen er mit einer Änderung der Vereinbarung durch einen Beschluss rechnen muss. Für vereinbarte Öffnungsklauseln gilt dies nicht in gleichem Maß (BT-Drucksache 19/18791, S. 40).

§ 5 Abs. 4 S. 1 WEG n. F. stellt allein darauf ab, ob ein Beschluss aufgrund einer Vereinbarung gefasst wurde. Um unnötige Auslegungsschwierigkeiten zu vermeiden, verzichtet die Vorschrift auf eine Beschränkung des Kreises der eintragungsfähigen Beschlüsse durch inhaltliche Kriterien (zum Beispiel auf vereinbarungsändernde Beschlüsse). Ob ein Beschluss nach § 5 Abs. 4 S. 1 WEG n. F. eintragungsfähig ist, ist rein objektiv zu bestimmen. Entscheidend ist, dass sich die notwendige Beschlusskompetenz nicht schon aus einer gesetzlichen Öffnungsklausel ergibt. Nicht eintragungsfähig sind daher Beschlüsse aufgrund einer vereinbarten Öffnungsklausel, die eine gesetzliche Öffnungsklausel wiederholt oder sich mit dieser inhaltlich deckt. Unerheblich ist, worauf die Eigentümer den Beschluss subjektiv stützen (BT-Drucksache 19/18791, S. 40).

Die Zustimmung Drittberechtigter ist in § 5 Abs. 4 S. 2 WEG n. F. neu geregelt. Danach ist die Zustimmung des Inhabers einer Hypothek, Grund- oder Rentenschuld oder der Reallast eines Dritten nur erforderlich, wenn ein Sondernutzungsrecht begründet oder ein mit dem Wohnungseigentum verbundenes Sondernutzungsrecht aufgehoben, geändert oder übertragen wird. Weitere Voraussetzung für das Zustimmungserfordernis ist, dass eine Benachteiligung des Haftungsobjekts nicht ausgeschlossen werden kann (Bärmann/Armbrüster, WEG, § 5 Rn. 70). Bei allen anderen Vereinbarungen, die nicht sachenrechtliche Veränderungen herbeiführen, bedarf es keiner Zustimmung des Drittberechtigten (Hügel/Elzer, WEG, § 5 Rn. 71).

§ 5 Abs. 4 S. 3 WEG a. F. wurde aufgehoben. Er sah vor, dass eine nach allgemeinen Vorschriften notwendige Zustimmung eines Dritten zur Begründung eines Sondernutzungsrechts nicht erforderlich ist, wenn zugleich ein Sondernutzungsrecht zugunsten des belasteten Eigentums begründet wird (Weiteres siehe BT-Drucksache 19/18791, S. 41). Für Altfälle gilt § 5 Abs. 4 S. 3 WEG a. F. über § 48 Abs. 2 WEG n. F. weiter für Vereinbarungen und Beschlüsse, die vor dem WEMoG getroffen oder gefasst wurden (Hügel/Elzer, WEG, § 5 Rn. 77).

AUSGABE: MK 2/2025, S. 35 · ID: 50281688