Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Aug. 2025 abgeschlossen.

Der praktische FallVerkauf der Anteile an einer GmbH & Co. KG mittels einer Holdingstruktur optimal gestalten

| In der Praxis stellt sich oft kurz nach dem ersten Kontakt zu einem Investor die Frage, wie der Verkauf von Mitunternehmeranteilen – z. B. von Beteiligungen an einer GmbH & Co. KG, die von natürlichen Personen gehalten werden – steuerlich möglichst umgehend optimiert werden kann. Das dafür zur Verfügung stehende Zeitfenster beschränkt sich in der Regel auf die Dauer der „Due Diligence“ über das Aushandeln der Vertragsbedingungen bis zum Notartermin. Eine Gestaltungsoption könnte hier sein, durch die kurzfristige Errichtung einer Holdingstruktur das Besteuerungsregime des § 8b KStG bestmöglich auszunutzen. Wie das gelingen kann, zeigt der folgende praktische Fall. |

1. Der praktische Fall

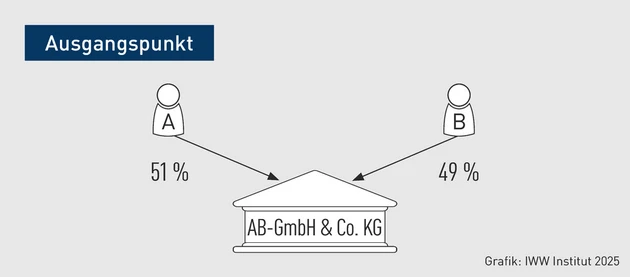

Die natürlichen Personen A und B sind die einzigen Gesellschafter der AB-GmbH & Co. KG. Der A hält 51 % der Anteile, B ist zu 49 % beteiligt. Die Geschäfte laufen gut und es tritt ein Investor auf den Plan, der die Anteile von A und B gerne übernehmen möchte. A und B fragen nun ihren Steuerberater, wie das Unterfangen möglichst steuerschonend bewerkstelligt werden kann.

2. Erste Gestaltungsüberlegungen

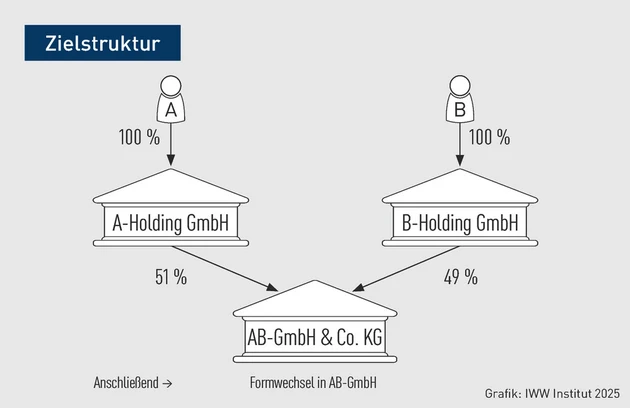

Die erste Überlegung geht dahin, beide Gesellschafter einen Formwechsel der AB-GmbH & Co. KG in eine GmbH beschließen zu lassen, um sodann die erhaltenen Geschäftsanteile an der GmbH jeweils in eine neu zu gründende Holding-GmbH steuerneutral zu überführen. Da Gesellschafter B jedoch lediglich einen Minderheitsanteil an der GmbH & Co. KG und damit auch an der anschließend formgewechselten GmbH hält, kommt für ihn ein steuerneutraler, sogenannter qualifizierter Anteilstausch nach § 21 UmwStG nicht infrage. Denn dabei müsste die seine Geschäftsanteile aufnehmende Holding-GmbH mehrheitsvermittelnde Anteile erhalten, was hier nicht gewährleistet wäre.

Zielführender ist daher zunächst die steuerneutrale Einbringung der Mitunternehmeranteile nach § 20 UmwStG durch jeden Gesellschafter und jeweils in eine neu zu gründende Holding-GmbH. Nach dieser Vorschrift kommt es auf die Beteiligungshöhe nicht an, um eine Steuerneutralität zu erreichen. Anschließend beschließen beide Holding-Gesellschaften den identitätswahrenden Formwechsel der AB-GmbH & Co. KG in die AB-GmbH, der steuerlich als Einbringung der Mitunternehmerschaft in eine Kapitalgesellschaft gilt, §§ 25, 20 UmwStG. Beide Holdings gelten dabei als Einbringende i. S. d. § 20 UmwStG. Die dadurch entstehende AB-GmbH wird anschließend an den Investor veräußert.

3. Chancen der steuerlichen Rückwirkung

Für den konkreten Fall ermöglichte das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27.3.20 (BGBl I 20, 569) und ergänzend das Corona-Steuerhilfegesetz vom 19.6.20 (BGBl I 20, 1385) verlängerte Rückwirkungsfristen im Umwandlungsrecht und Umwandlungssteuerrecht von acht auf zwölf Monate, um den pandemiebedingten Einschränkungen Rechnung zu tragen. Dadurch war es möglich, relativ kurz vor Ablauf des Jahres 2021 sowohl die Einbringung der Mitunternehmeranteile als auch den Formwechsel mit steuerlicher Rückwirkung jeweils zum 1.1.21 zu vollziehen.

Dies wiederum führte zu dem positiven Effekt, dass der im Frühjahr 2022 vollzogene „Exit“ (die Veräußerung der AB-GmbH an den Investor) erst nach Ablauf eines Jahres nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag stattfand, sodass die Veräußerung der GmbH-Anteile zwar einen Sperrfristverstoß nach § 22 Abs. 1 Ziffer 2 UmwStG darstellte, der Einbringungsgewinn II nach § 22 Abs. 2 S. 3 UmwStG sich jedoch um ein Siebtel für das abgelaufene Zeitjahr verminderte.

Die Gestaltung erwies sich auch insoweit als sinnvoll, als der Einbringungsgewinn nicht am später erzielten Verkaufspreis zu orientieren ist, sondern nach Definition des § 22 Abs. 2 S. 3 UmwStG der gemeine Wert der eingebrachten Anteile im Einbringungszeitpunkt (also am 1.1.21) Ausgangspunkt der Berechnung ist.

Das vereinfachte Ertragswertverfahren nach § 199 BewG führte für die AB-GmbH & Co. KG unter Berücksichtigung der Jahresüberschüsse der vergangenen drei Jahre (2018, 2019, 2020) zu einem Verkehrswert von rd. 4.500.000 EUR, wobei ein fiktiver Unternehmerlohn bereits relativ niedrig angesetzt wurde. Der tatsächliche Kaufpreis betrug 16 Monate später im April 2022 rd. 13,5 Mio. EUR.

Vereinfacht ergab sich durch die Schaffung der Holdingstruktur kurz vor der Veräußerung folgender Steuervorteil:

Ermittlung der Steuerlast mit und ohne Gestaltung | |||

Ohne Gestaltung | |||

A | B | ||

Erlös | 13.500.000 EUR | 6.885.000 EUR | 6.615.000 EUR |

Kapitalkonto | 200.000 EUR | 102.000 EUR | 98.000 EUR |

6.783.000 EUR | 6.517.000 EUR | ||

Einkommensteuerbelastung (Grenzsteuersatz) ca. | 2.848.900 EUR | 2.737.100 EUR | |

Mit Gestaltung | |||

VW Einbringungszeitpunkt | 4.500.000 EUR | 2.295.000 EUR | 2.205.000 EUR |

Kapitalkonto | 200.000 EUR | 102.000 EUR | 98.000 EUR |

2.193.000 EUR | 2.107.000 EUR | ||

davon 6/7, rd. | 1.879.700 EUR | 1.806.000 EUR | |

Einkommensteuerbelastung (Grenzsteuersatz) ca. | 789.500 EUR | 758.500 EUR | |

Steuerlicher Vorteil von je rd. 2 Mio. EUR bei beiden Gesellschaftern Der Einbringungsgewinn (EG) ist gewerbesteuerpflichtig, was hier wegen der überwiegenden Anrechenbarkeit der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer und aus Vereinfachungsgründen nicht dargestellt wird. | |||

Erlös | 13.500.000 EUR | 6.885.000 EUR | 6.615.000 EUR |

Anschaffungsk. Holdings nach Versteuerung EG | 1.879.700 EUR | 1.806.000 EUR | |

5.005.300 EUR | 4.809.000 EUR | ||

KSt/GewSt unter Berücksichtigung d. § 8b KStG ca. | 75.100 EUR | 72.100 EUR | |

Summen | 864.600 EUR | 830.600 EUR | |

Die Berechnung verdeutlicht, dass die Liquidität beider Gesellschafterstämme durch die gewählte Gestaltung um fast 2 Mio. EUR geschont werden konnte.

4. Weitere Anmerkungen und Verfahrensrechtliches

Der Einbringungsgewinn unterliegt der Gewerbesteuer, da Einbringende im Rahmen des Formwechsels die beiden Holding-GmbHs sind und die Veräußerung des Einbringungsgegenstandes der Gewerbesteuer unterliegt (vgl. BFH 11.7.19, I R 26/18, DStR 20, 441). Ist die Einbringung eines Mitunternehmeranteils gewerbesteuerpflichtig, führt die Veräußerung innerhalb der Siebenjahresfrist zur rückwirkenden Besteuerung des Einbringungsgewinns mit Gewerbesteuer auf Ebene der Personengesellschaft. Der Einbringungsgewinn ist auf Ebene der inzwischen in eine GmbH formgewechselten Personengesellschaft in der einheitlichen und gesonderten Gewinnfeststellungserklärung zu deklarieren.

Die Rechtsfolgen der schädlichen Veräußerung durch die im Rahmen des Formwechsels „Einbringenden“, also die beiden Holdings, treffen damit mittelbar die übernehmende Gesellschaft, d. h. die veräußerte GmbH (vgl. Brandis/Heuermann/Nitzschke, 159. EL, Oktober 2021, § 22 UmwStG, Rn. 52). Daher war es aus Erwerbersicht zwingend erforderlich, diese Gewerbesteuerschuld, die die erworbene GmbH trifft, im Kaufvertrag rechtssicher der Veräußererseite aufzuerlegen bzw. eine entsprechende Freistellung zu vereinbaren.

Der Unternehmenswert im Einbringungszeitpunkt war im weiteren Verlauf Gegenstand einer Betriebsprüfung und wurde kritisch hinterfragt. Gleichwohl gab es hier gute Gründe für den kurzfristigen, schnellen Anstieg des Unternehmenswertes im Rückwirkungszeitraum und bis zum Tag der Veräußerung, sodass die Finanzverwaltung einen Rechtsstreit über entsprechende Wertgutachten als nicht zielführend erachtete und eine Einigung durch unwesentliche Erhöhung des deklarierten vereinfachten Ertragswertes zustande kam.

Beachten Sie | Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass nach § 23 Abs. 2 UmwStG in Verbindung mit § 22 Abs. 5 UmwStG die übernehmende Gesellschaft – also hier die veräußerte GmbH – auf Antrag und nach Vorlage der entsprechenden Bescheinigungen über die Versteuerung des Einbringungsgewinns die Buchwerte in der Bilanz entsprechend aufstocken, also einen „AfA-Step-up“ vornehmen darf.

archiv Ausgabe 2 | 2025

Seiten 63–72Fazit | Die Schaffung einer Holdingstruktur kurz vor einem „Exit“ kann im Einzelfall steuerlich attraktiv sein und bietet auch im Anschluss daran interessante Beratungsfelder, wenn die Unternehmer den erhaltenen Kaufpreis in unterschiedliche Bereiche reinvestieren und dafür eine gesellschaftsrechtlich und steuerlich sinnvolle Strukturierung ihres Vermögens benötigen. Eine Änderung des UmwStG durch das JStG 2024 führt dazu, dass bei Einbringungen in Kapitalgesellschaften nach § 20 UmwStG zukünftig besonderes Augenmerk auf Entnahmen im Rückwirkungszeitraum gelegt werden muss (siehe ausführlich Mayer, GStB 25, 63 ff.). Dies war schon bisher der Fall, allerdings konnten nach dem BFH-Urteil vom 7.3.18 (BStBl II 24, 613) solche Entnahmen zu negativen Anschaffungskosten führen, eine Wertaufstockung nach § 20 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 UmwStG war – entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung – nicht angezeigt und die Steuerneutralität der Umwandlung nicht gefährdet. Durch Einfügen des § 20 Abs. 2 S. 5 UmwStG ist die vorstehende Rechtsprechung des BFH überholt, denn das eingebrachte Betriebsvermögen darf durch Entnahmen im Rückwirkungszeitraum nicht negativ werden. Wird es doch negativ, ist eine Wertaufstockung vorzunehmen und eine steuerneutrale Einbringung unmöglich. |

AUSGABE: GStB 8/2025, S. 280 · ID: 50417898