Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Aug. 2025 abgeschlossen.

SteuergestaltungMythos Genossenschaft: Was wirklich dran ist am Genossenschaftsmodell der „Steuercoaches“

| Die jüngsten Verlautbarungen der Finanzverwaltung sowie eine wegweisende Entscheidung des FG Berlin-Brandenburg vom Januar 2025 beenden endgültig die Hoffnungen derjenigen, die in der Genossenschaftsform ein steuerliches Gestaltungsinstrument zur Finanzierung privater Lebenshaltungskosten sehen wollten. Die als „Familiengenossenschaften“ von sog. Steuercoaches beworbenen Modelle erweisen sich als steuerrechtliche Luftschlösser, deren Versprechungen einer Überprüfung nicht standhalten. |

1. Das beworbene Modell der Familiengenossenschaften

1.1 Grundstruktur und vermeintliche Vorteile

Das von selbst ernannten „Steuercoaches“ beworbene Modell basiert auf der Gründung einer eingetragenen Genossenschaft, deren Mitglieder sich typischerweise auf die Familie im weiteren Sinne beschränken. Diese Familiengenossenschaften fallen dadurch auf, dass sie in erheblichem Maße Aufwendungen tätigen, die der privaten Lebensführung ihrer Mitglieder zuzurechnen sind und damit als Kosten der privaten Lebensführung eigentlich gem. § 12 Nr. 1 EStG steuerlich nicht abzugsfähig sind.

Beispiele |

Typischerweise fallen hierunter Aufwendungen für Fahrzeuge, Wochenendausflüge, Urlaubsreisen, Restaurantbesuche, etc. bis hin zum Bau von Garagen, Saunen oder Swimmingpools auf Grundstücken der Mitglieder. |

Die Befürworter dieser Gestaltungen argumentieren, dass derartige Aufwendungen durch einen Identitätswechsel des Zahlenden in eine Genossenschaft als abziehbare Betriebsausgaben zu qualifizieren seien, weil dadurch – wie in § 1 Abs. 1 GenG gefordert – „der Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange“ gefördert würden. Da die Aufwendungen der Förderung der Mitglieder und damit dem Unternehmen und seinem Unternehmensgegenstand dienten, sei auch die Vorsteuer in voller Höhe abzugsfähig. Zu diesem Schluss kommt auch eine gutachterliche Stellungnahme von Prof. Dr. Volker Beuthien im Auftrag des Deutschen Interessenverbandes der Kleingenossenschaften e.V.

1.2 Vermeintliche genossenschaftsrechtliche Legitimation

Die Propagandisten des Modells stützen sich auf die weite Auslegung des Begriffs der „Wirtschaft ihrer Mitglieder“ im Genossenschaftsrecht. Dieser umfasse die gesamte private, der materiellen und ideellen Daseinsvorsorge dienende Lebenswirtschaft, also praktisch den gesamten nicht beruflichen Lebensbereich. Das von Prof. Beuthien erstellte Gutachten wird oft als wissenschaftliche Legitimation für diese Sichtweise herangezogen.

Beuthien stellt fest, dass „der Zweck einer eG nach § 1 Abs. 1 Fall 3 GenG auch darauf gerichtet sein [darf], die sozialen oder kulturellen Belange der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern. Förderfähig ist insoweit der gesamte Lebensführungsbereich mit seinen vielfältigen Bedürfnissen“. Auch er betont jedoch kritisch, dass es „eine dem gegenüber ganz andere Frage ist, ob und inwieweit diese Sachmittel (vollständig oder nur teilweise) dem statutarischen Förderwerk dienen und damit steuerrechtlich als abzugsfähige Betriebskosten anerkannt werden können“.

2. Die steuerrechtliche Realität

2.1 Körperschaftsteuerliche Beurteilung als verdeckte Gewinnausschüttung

Die Finanzverwaltung und die Rechtsprechung haben den vermeintlichen steuerlichen Vorteilen der Familiengenossenschaften eine klare Absage erteilt. Das BayLfSt stellt mit Schreiben vom 2.4.25 (S 7300.2.1-228/10 St33) unmissverständlich fest, dass Aufwendungen für die private Lebensführung der Mitglieder grundsätzlich verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) darstellen. Vorbehaltlich der stets notwendigen Prüfung im Einzelfall befindet es sich damit auf einer Linie mit dem FG Berlin-Brandenburg (15.1.25, 11 K 11042/24, NZB BFH I B 3/25; s. auch FinMin Sachsen-Anhalt 19.10.23, 42-S 2702-3).

Die Grundsätze zur vGA gelten auch bei Genossenschaften; es besteht keine Notwendigkeit, speziell für Genossenschaften eine eigenständige Definition zu entwickeln. Danach ist die Annahme einer vGA i. S. d. § 8 Abs. 3 S. 2 KStG regelmäßig auch bei einer Genossenschaft gerechtfertigt, wenn ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter den beanstandeten Vermögensvorteil dem Mitglied der Genossenschaft nicht zugewendet hätte (BFH 20.1.93, I R 55/92, BStBl II 1993, 376, Rz. 11). Nach § 1 Abs. 1 S. 1 GenG hat die Förderung der Mitglieder „durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb“ zu erfolgen. Die schlichte Zuwendung von Vermögensvorteilen an Mitglieder, die bei der Genossenschaft zu Vermögensminderungen / verhinderten Vermögensmehrungen i. S. d. § 8 Abs. 3 S. 2 KStG führen, ist aber gerade nicht Ausfluss eines „gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs“, selbst wenn sie der Satzung der Genossenschaft entspricht. Mit dem Aufgabenbild eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters sind derartige Zuwendungen für Lebensmittel, Reisen, Bewirtung etc. jedenfalls nicht vereinbar.

2.2 Grenzen des genossenschaftsrechtlichen Förderzwecks

Die entscheidende Schwachstelle der beworbenen Modelle liegt – wie oben dargestellt – im fehlenden funktionalen Zusammenhang zwischen dem gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb und den behaupteten Förderleistungen.

Das FG Berlin-Brandenburg (15.1.25, 11 K 11042/24, NZB BFH I B 3/25) hat präzisiert, dass die Förderung der Mitglieder untrennbar funktional aus dem gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb resultieren muss. Bei den typischen Familiengenossenschaften dürfte es jedoch regelmäßig am Merkmal eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs fehlen, da bei einer breiten und unspezifischen Abdeckung alltäglicher Lebensbedürfnisse einer Familie keine echten Geschäftsabschlüsse zwischen Genossenschaft und Mitgliedern angenommen werden können.

Die Verfahrensweise beim formal in der Rechtsform einer Genossenschaft betriebenen Unternehmen entspreche faktisch der einer Kapitalgesellschaft. Das Rechtskleid der Genossenschaft dürfe aber nicht vor der Anwendung allgemeiner steuerrechtlicher Regelungen schützen. Genossenschaften unterhielten grundsätzlich nur einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Einen steuerlich anzuerkennenden Förderbereich gebe es nicht. Da die Klägerin keine Nachweise über die als „Förderverpflichtung § 1 Abs. 1 GenG“ verbuchten Aufwendungen eingereicht habe, müsse davon ausgegangen werden, dass es sich um private Ausgaben einzelner Mitglieder der Genossenschaft gehandelt habe. Diese seien durch das Mitgliedschaftsverhältnis veranlasst, als vGA zu werten und könnten nicht einkommensmindernd berücksichtigt werden.

Merke | Jede Gestaltung über die Genossenschaft löst grds. dieselbe steuerliche Konsequenz aus wie eine vergleichbare Gestaltung über eine GmbH. |

Wie auch bei vGA durch Kapitalgesellschaften ist bei der Frage, ob eine Vermögensminderung (verhinderte Vermögensmehrung) durch das Genossenschaftsverhältnis veranlasst ist, auf das Handeln eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters abzustellen (s. BFH 11.10.89, I R 208/85, BStBl II 1990, 88; 28.10.15, I R 10/13, BStBl II 16, 298). Dieser muss dem Zweck der Genossenschaft entsprechend handeln. Zwar kann eine Genossenschaft ihren Zweck im Rahmen des § 1 Abs. 1 GenG grundsätzlich frei bestimmen und jede förderwirtschaftliche Tätigkeit zugunsten ihrer Mitglieder zu ihrem statutarisch festzulegenden Unternehmensgegenstand machen. Insofern können Wohnungsgenossen grundsätzlich auch sozial und kulturell betreut werden (siehe Beuthien, GenG, 16. Auflage 2018, § 1 Rn. 36 u. 63).

Dieser genossenschaftsrechtlich zulässige Zweck muss gem. § 1 Abs. 1 GenG jedoch mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes erstrebt werden. „Mittels Geschäftsbetriebes“ i. S. d. § 1 Abs. 1 GenG heißt hier durch die wirtschaftende Tätigkeit der Genossenschaft. Die Erfüllung des satzungsmäßigen Zwecks erfordert daher, dass die Genossenschaft eine Leistung erwirtschaftet, diese Leistung an ihre Mitglieder weitergibt und den eigenen Betrieb absichert, um langfristig förderfähig zu bleiben (siehe nur: Holthaus/Papstein in: Lang/Weidmüller, GenG, 40. Auflage 2022, § 1 GenG Rn. 27, m. w. N.).

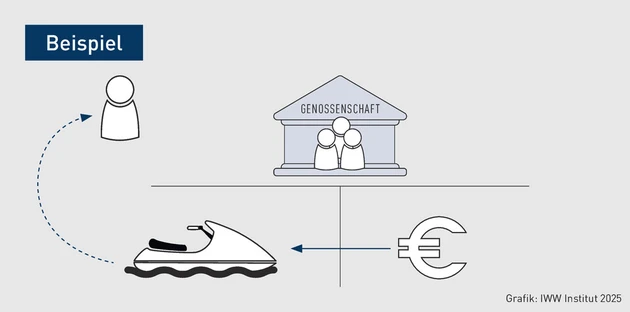

Beispiel |

Jetski wird den Genossen unentgeltlich zur Verfügung gestellt Eine Familiengenossenschaft erwirbt einen Jetski zu einem Kaufpreis von 10.000 EUR netto zzgl. 1.900 EUR Umsatzsteuer. Der Jetski wird ausschließlich privat durch die Genossen genutzt. Die Genossenschaft stellt ihn unentgeltlich zur Verfügung. Der gemeine Wert der jährlichen Nutzung beträgt 1.000 EUR. Die Genossenschaft unterliegt einem durchschnittlichen kombinierten Ertragsteuersatz von 30 % (KSt, SolZ und GewSt). |

Die Vorstellung der Befürworter des Genossenschaftsmodells lautet, dass die Kosten für die Anschaffung (ggf. im Wege der AfA) Betriebsausgaben der Genossenschaft darstellen und der Erwerb zum Vorsteuerabzug berechtigt.

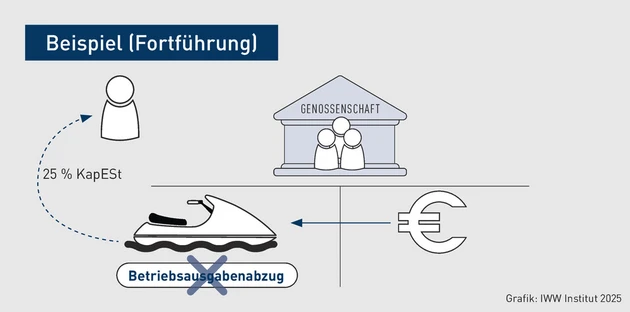

Auf Ebene der Genossenschaft handelt es sich bei der Überlassung des Jetskis an die Genossen um eine nicht betrieblich veranlasste Leistung. Da sie keine Gegenleistung erhält und der Vorgang ausschließlich im privaten Interesse der Genossen liegt, liegt eine vGA i. S. d. § 8 Abs. 3 S. 2 KStG vor. Die Anschaffungskosten sowie laufende Aufwendungen dürfen steuerlich nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden. Die Genossenschaft muss die Aufwendungen somit aus versteuertem Einkommen finanzieren.

Zusätzlich führt die unentgeltliche Überlassung zu einer vGA in Höhe des gemeinen Werts der Nutzung i. H. v. 1.000 EUR. Diese unterliegt beim begünstigten Genossen der Kapitalertragsteuer i. H. v. 25 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag. Da der Genosse keinen Anspruch auf einen Nettobezug hat, gilt die Zuwendung als Bruttoleistung, sodass die Kapitalertragsteuer hochgerechnet und von der Genossenschaft getragen werden muss. Bei einem Nutzungsvorteil i. H. v. 1.000 EUR ergibt sich bei Bruttobetrachtung ein hochgerechneter Ausschüttungsbetrag von 1.358,70 EUR. Darauf entfallen 358,36 EUR Kapitalertragsteuer inklusive Solidaritätszuschlag.

Beachten Sie | Die Genossenschaft muss diese Leistung aus versteuertem Einkommen erbringen, was bei einem Ertragsteuersatz von 30 % einer Steuerbelastung i. H. v. 407,61 EUR entspricht. Die gesamte steuerliche Belastung der Genossenschaft beläuft sich damit auf 766,31 EUR, um dem Genossen einen steuerpflichtigen Vorteil i. H. v. 1.000 EUR zu verschaffen.

2.3 Voraussetzungen einer vGA und deren Ansatz

Auch das FinMin Sachsen-Anhalt (19.10.23, 42 – S 2702 – 3) hatte bereits klargestellt, dass bei Familiengenossenschaften die Regelungen des § 8 Abs. 3 S. 2 KStG zu vGA zu beachten sind (vgl. auch BFH 11.10.89, I R 208/85, BStBl II 1990, 88). VGA in diesem Sinne sind nach ständiger Rechtsprechung des BFH u. a. alle bei einer Kapitalgesellschaft eingetretenen und durch das Gesellschaftsverhältnis veranlassten Vermögensminderungen, die sich auf das Einkommen der Kapitalgesellschaft auswirken, nicht auf einer offenen Ausschüttung beruhen und zu einem Vermögensvorteil des Gesellschafters führen können. Das gilt auch für Genossenschaften, vorausgesetzt, es bestehen Rechtsbeziehungen auf mitgliedschaftlicher oder mitgliedschaftsähnlicher Grundlage (BFH 28.10.15, I R 10/13, BStBl II 16, 298).

Im Regelfall ist die Frage, ob eine Vermögensminderung (verhinderte Vermögensmehrung) durch das Mitgliedschaftsverhältnis zur Genossenschaft veranlasst ist, an dem Maßstab des Handelns eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters der Genossenschaft zu messen. Dabei ist auf der Grundlage eines Fremdvergleichs zu prüfen, ob der Geschäftsleiter einem Nichtmitglied diesen Vorteil ebenfalls gewährt hätte. Dabei ist die besondere Aufgabenstellung der Genossenschaft, wie sie sich aus § 1 Abs. 1 GenG ergibt, zu berücksichtigen.

Die auf die Finanzierung der privaten Lebensführung gerichteten Leistungen an die Mitglieder erfüllen aber regelmäßig die Voraussetzungen einer vGA. Hiervon ist auszugehen, wenn der Unternehmenszweck in keinem oder nur in einem untergeordneten Zusammenhang zu den genossenschaftlichen Leistungen steht. Im Ergebnis dient das Unternehmen dann nur der Mittelbeschaffung zur Finanzierung der an die Mitglieder erbrachten Leistungen; aus dem Unternehmen heraus erfolgen jedoch regelmäßig nicht die dem Genossenschaftsrecht entsprechenden Sachleistungen zur Erfüllung des satzungsgemäßen Zwecks. Die Übernahme der Kosten stellt eine Vermögensminderung im Jahr der bilanziellen Berücksichtigung des Aufwands dar.

Die vGA sind mit deren gemeinem Wert unter Berücksichtigung eines angemessenen Gewinnaufschlags anzusetzen. Eine Begrenzung auf die Selbstkosten i. S. d. der o. g. Rechtsprechung kommt in diesen Fällen nicht in Betracht, da die hier zu beurteilende Gestaltung nicht dem genossenschaftsrechtlichen Grundgedanken entspricht.

Ermittlung der Steuerlast | ||

Steuer | Genossenschaft | Gesellschafter |

KöSt | 15 % | |

SolZ | 1 % | |

GewSt | 14 bis 16 % | |

KapESt 25 % | 17,5 % | |

SolZ | 1 % | |

Summe Steuerlast | 49,1 % | |

Wird der Jetski aus dem obigen Beispiel den Genossen hingegen nicht unentgeltlich, sondern für eine symbolische Nutzungsgebühr von 10 EUR jährlich überlassen, liegt eine teilentgeltliche Überlassung vor. Der gemeine Wert der Nutzung beträgt weiterhin 1.000 EUR, sodass der unentgeltliche Anteil 990 EUR beträgt. Dieser Teil stellt weiterhin eine vGA dar. Die Kapitalertragsteuer ist entsprechend auf 990 EUR zu erheben. Die Nutzungsgebühr von 10 EUR ist als Einnahme zu erfassen, mindert aber nicht die steuerliche Beurteilung der verdeckten Vorteilsgewährung.

3. Umsatzsteuerliche Betrachtung

Auch umsatzsteuerlich begründet alleine der Genossenschaftszweck nicht ohne Weiteres einen Anspruch auf Vorsteuerabzug.

3.1 Grundsätzlicher Ausschluss des VSt-Abzugs bei unentgeltlichen Leistungen

Die umsatzsteuerliche Beurteilung der Vorsteuerabzugsberechtigung erfolgt ausschließlich nach umsatzsteuerlichen Grundsätzen, unabhängig von der Definition des Gegenstands des Unternehmens laut Satzung der Genossenschaft. Das BayLfSt stellt klar, dass Aufwendungen von Familiengenossenschaften, die zur privaten Förderung ihrer Mitglieder getätigt werden, umsatzsteuerlich dem unternehmensfremden Bereich zuzuordnen sind. Ein Vorsteuerabzug hieraus ist folglich ausgeschlossen.

Die Rechtsprechung des BFH (9.12.10, V R 17/10, BStBl II 12, 53) bestätigt diese Auffassung. Wenn bereits beim Bezug der Leistung klar ist, dass diese nur zur Ausführung einer unentgeltlichen Wertabgabe verwendet werden soll, ist der Vorsteuerabzug von vornherein ausgeschlossen. Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung, wonach ein Unternehmer nur dann zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, soweit er Leistungen für sein Unternehmen bezieht und diese zur Erbringung entgeltlicher Leistungen zu verwenden beabsichtigt.

Das BayLfSt stellt mit Schreiben vom 2.4.25 (S 7300.2.1-228/10 St33) lapidar klar, dass die umsatzsteuerliche Beurteilung der Vorsteuerabzugsberechtigung sog. Familiengenossenschaften ausschließlich nach umsatzsteuerlichen Grundsätzen erfolgt.

Unbeachtlich ist die Definition des Gegenstands des Unternehmens laut Satzung der Genossenschaft oder auch die genossenschaftsrechtliche Definition einer wirtschaftlichen Tätigkeit. Ein Unternehmer ist nach § 15 Abs. 1 UStG grundsätzlich zum Vorsteuerabzug berechtigt, soweit er Leistungen für sein Unternehmen i. S. d. § 2 Abs. 1 UStG bezieht und diese für seine unternehmerischen Tätigkeiten zur Erbringung entgeltlicher Leistungen zu verwenden beabsichtigt (vgl. BFH 27.1.11, V R 38/09, BStBl II 12, 68; Abschn. 15.2b Abs. 2 UStAE).

Der Vorsteuerabzug ist hingegen ausgeschlossen, soweit Leistungen nicht für eine unternehmerische Tätigkeit i. S. d. § 2 Abs. 1 UStG, sondern für unternehmensfremde Tätigkeiten wie private Zwecke der Gesellschafter bezogen werden (vgl. BFH 3.3.11, V R 23/10, BStBl II 12, 74; 12.1.11, XI R 9/08, BStBl II 12, 58; Abschn. 2.3 Abs. 1a UStAE).

3.2 Besonderheiten bei verbilligten Leistungen an Mitglieder

Anders verhält es sich jedoch, wenn die Genossenschaft ihre Leistungen zwar verbilligt, aber entgeltlich gegenüber den Genossen erbringt. In diesen Fällen greift die Mindestbemessungsgrundlage gem. § 10 UStG, die sicherstellt, dass Umsätze zu unangemessen niedrigen Entgelten umsatzsteuerlich genauso belastet werden wie unentgeltliche Leistungen.

Abwandlung zum Ausgangsfall mit teilentgeltlicher Überlassung |

Die Familiengenossenschaft überlässt einem nahestehenden Genossen den Jetski gegen ein Entgelt von 10 EUR jährlich. Die Anschaffungskosten betragen 10.000 EUR netto zzgl. 1.900 EUR USt. Die Genossenschaft macht die gesamte Vorsteuer i. H. v. 1.900 EUR geltend, da eine entgeltliche Überlassung vorliegt. Der Jetski ist ein Wirtschaftsgut mit einem Berichtigungszeitraum nach § 15a UStG von fünf Jahren (bewegliches Anlagevermögen). Der Genosse ist der Genossenschaft nahestehend i. S. d. § 10 Abs. 5 Nr. 1 UStG (Familienmitglied oder Gesellschafter). |

Verbilligte Vermietung führt bestenfalls zu einem zinslosen Darlehen Merke | Bei einem Vorgang mit nur symbolischem Entgelt ist der Vorsteuerabzug demnach möglich, sofern ein Leistungsaustausch stattfindet. Bei Überlassung an nahestehende Personen greift jedoch die Mindestbemessungsgrundlage, sodass die Umsatzsteuer auf die kalkulierten Kosten zu berechnen ist. Im besten Fall führt die verbilligte Überlassung daher zu einem zinslosen Darlehen, da über den Korrekturzeitraum des § 15a UStG mindestens die vorsteuerbehafteten Selbstkosten als Bemessungsgrundlage angesetzt werden müssen. |

- 1. Grundsatz: Entgeltliche Leistung = steuerpflichtiger Umsatz: Die Überlassung gegen ein Entgelt von 10 EUR stellt zunächst einen steuerpflichtigen Umsatz dar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG), der mangels Befreiung regulär zu 19 % steuerpflichtig ist. Der Vorsteuerabzug aus der Anschaffung ist nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG grundsätzlich zulässig, da das Fahrzeug zur Ausführung steuerpflichtiger Ausgangsumsätze verwendet wird.

- 2. Mindestbemessungsgrundlage nach § 10 Abs. 5 Nr. 1 UStG: Die Mindestbemessungsgrundlage greift bei Leistungen an nahestehende Personen, wenn das vereinbarte Entgelt unter dem Marktwert oder den Kosten liegt. Maßstab ist dabei mindestens die Höhe der Anschaffungskosten bzw. der entstandenen Kosten für den Leistungsbezug. Für Anlagegüter wie den Jetski bedeutet das: Die bemessungsrelevanten Kosten werden nach der „Nutzungsdauer“ bzw. dem Korrekturzeitraum gem. § 15a UStG (hier fünf Jahre) verteilt. Bei einem fünfjährigen Berichtigungszeitraum beträgt die jährliche Mindestbemessungsgrundlage: 10.000 EUR ÷ 5 Jahre = 2.000 EUR pro Jahr. Obwohl tatsächlich nur 10 EUR Entgelt gezahlt werden, muss der Umsatz mit 2.000 EUR als Bemessungsgrundlage versteuert werden.Maßstab sind mindestens die AK bzw. die entstandenen Kosten

- 3. Umsatzsteuerliche Konsequenz: Die Vorsteuer i. H. v. 1.900 EUR aus der Anschaffung bleibt voll abzugsfähig, da der Jetski der Ausführung steuerpflichtiger Leistungen dient. Gleichzeitig muss die Genossenschaft für jede entgeltliche Überlassung an einen nahestehenden Genossen eine Umsatzsteuer auf 2.000 EUR abführen – nicht auf die tatsächlichen 10 EUR Entgelt. Die Umsatzsteuerlast pro Jahr beträgt daher: 2.000 EUR × 19 % = 380 EUR und somit in fünf Jahren 1.900 EUR. Zusätzlich unterliegt ein etwaiger Veräußerungserlös aus dem Jetski der Umsatzsteuer, da dieser durch den anfänglichen Vorsteuerabzug dem Unternehmensvermögen zugeordnet wurde.Auch etwaiger Veräußerungserlös unterliegt der Umsatzsteuer

4. Die klare Botschaft – das Modell ist eine „Mogelpackung“

Die Analyse der aktuellen Rechtsprechung und der mehrfach geäußerten Verwaltungsauffassung führt zu einem eindeutigen Ergebnis: Die als steuerliche Gestaltungsinstrumente beworbenen Familiengenossenschaften bieten keine nachhaltigen steuerlichen Vorteile gegenüber konventionellen Gesellschaftsformen in Bezug auf die „Sozialisierung“ von Privataufwendungen. Der vermeintliche Vorteil der Familiengenossenschaft erweist sich als Illusion. Die beworbene Steuerersparnis wird durch die Anwendung der Grundsätze über verdeckte Gewinnausschüttungen vollständig neutralisiert. Hinzu kommen die spezifischen Strukturkosten einer Genossenschaft, die regelmäßig höher sind als die einer GmbH, sowie – anders als bei einer Investition direkt im Privatvermögen – die Steuerverstrickung des erworbenen Anlagegutes.

Die Finanzverwaltung hat mit den Erlassen aus Bayern und Sachsen-Anhalt eine klare Linie gezogen und diese Sichtweise wurde mit der Entscheidung des FG Berlin-Brandenburg nochmals bestätigt. Steuerpflichtige, die dennoch auf derartige Modelle setzen wollen, nehmen erhebliche Risiken aus Betriebsprüfungen und ggf. entsprechende Steuernachzahlungen in Kauf. Der Preis für einen geringfügigen und zeitlich begrenzten Liquiditätsvorteil steht in keinem Verhältnis zu den entstehenden Kosten und Risiken. Allein das temporäre „gute Gefühl, dem Finanzamt ein Schnippchen geschlagen zu haben“, wiegt diese Nachteile nicht auf.

Für die Steuerberatungspraxis bedeutet dies eine Rückkehr zu bewährten und rechtssicheren Gestaltungsformen. Die Genossenschaft mag in ihren traditionellen Anwendungsbereichen durchaus ihre Berechtigung haben – als Vehikel zur steuerlichen Optimierung privater Lebenshaltungskosten ist sie jedoch ungeeignet und birgt erhebliche Haftungsrisiken für alle Beteiligten.

Fazit | Das oft angepriesene Genossenschaftsmodell zur steuerlichen Absetzbarkeit privater Lebenshaltungskosten scheitert in der Praxis sowohl körperschaftsteuerlich (als vGA) als auch umsatzsteuerlich. Im Ergebnis unterscheiden sich Familiengenossenschaften nicht von vergleichbaren Gestaltungen über eine GmbH. Die scheinbaren steuerlichen Vorteile entpuppen sich lediglich als kurzfristige Liquiditätsvorteile, welche durch erhebliche Strukturkosten der Genossenschaft und eine langfristige Steuerverstrickung der Anlagegüter erkauft werden. Im Ergebnis gilt: Der Mythos „Genossenschaft als Steuersparmodell“ verblasst regelmäßig bei genauerer Betrachtung von Gesetz und Rechtsprechung. |

AUSGABE: GStB 8/2025, S. 293 · ID: 50465635