Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Mai 2024 abgeschlossen.

MediationLösung erbrechtlicher Konflikte durch Mediation

| Die Mediation im Erbrecht wird als Instrument zur außergerichtlichen Konfliktlösung immer bedeutsamer. Die größten Vorteile dieser alternativen Streitlösungsmethode liegen in ihrer Zeit- und Kosteneffizienz. Im Erbrecht kommt zudem noch das Ziel der Erhaltung von Familienbeziehungen hinzu, die Gerichtsverfahren häufig zum Opfer fallen. Dieser Beitrag erläutert die wesentlichen Aspekte und den Ablauf eines Mediationsverfahrens im Erbrecht, damit der Berater seine Mandanten zu diesem Instrument fundiert beraten und bei Durchführung eines Verfahrens konstruktiv unterstützen kann. Darüber hinaus soll der Beitrag dem Berater auch als Hilfestellung bei einer Überlegung dienen, sein Leistungsangebot um dieses Instrument zu erweitern und ggf. selbst als Mediator tätig zu werden. |

1. Erbfälle bergen viel Konfliktpotenzial für eine Mediation

Der Übergang von Vermögenswerten von einer Generation in die nächste geht regelmäßig mit einem großen Konfliktpotenzial einher. Schuld sind schlecht und mehrdeutig formulierte Testamente, ein Erblasser, den man nicht mehr nach seinem Willen befragen kann oder jahrelange persönliche Differenzen zwischen den Erben. Auch besonders emotionale Themen, wie etwa die jahrelange aufopfernde Pflege des Erblassers, führen immer wieder zu Auseinandersetzungen. Die Aufzählung ließe sich weiter fortführen, denn gerade in erbrechtlichen Sachverhalten gibt es viele Konstellationen, bei denen eine Mediation grundsätzlich als zielführendes Instrument zur Beendigung des Konflikts und ggf. sogar zur Befriedung der Beteiligten infrage kommt.

2. Ablauf der Erbrechtsmediation in der Praxis

Ein Mediationsverfahren besteht aus mehreren Phasen, die gegenüber den Parteien stets eindeutig benannt und abgegrenzt werden sollten, um die Beteiligten strukturiert durch das Mediationsverfahren zu führen.

a) Vorphase

Zunächst gilt es, die zukünftigen Medianten auf die Mediation einzustimmen und einen geeigneten Mediator auszuwählen, der über fundierte rechtliche Kenntnisse im Erbrecht verfügen sollte. Denn er muss das besondere erbrechtliche Vokabular verstehen und wissen, welche Vereinbarungen rechtlich überhaupt umsetzbar sind. Zudem sollte er über ein besonderes psychologisches Feingefühl verfügen, um eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen. Bei der Suche nach einem geeigneten Mediator kann beispielsweise der Bundesverband Mediation (bmev.de) helfen. Ggf. hat der Erblasser in seiner letztwilligen Verfügung auch bereits Wünsche hinsichtlich der Person des Mediators geäußert. Es versteht sich von selbst, dass ein Berater, der die Parteien bzw. eine Partei zuvor (erb-)rechtlich beraten hat, aus Gründen der Interessenkollision und des Grundsatzes der Neutralität des Mediators für diesen Sachverhalt als Mediator ausscheidet.

b) Phase 1: Mediationsvertrag und Einstimmung

In der ersten Phase schließen die Parteien mit dem Mediator einen Mediationsvertrag, der die Vertraulichkeit des Verfahrens sichert und die freiwillige Teilnahme der Parteien bestätigt. Der Mediator erklärt den Ablauf des Mediationsverfahrens und sorgt für ein sicheres Kommunikationsumfeld, in dem sensible Themen offen angesprochen werden können. Im Mediationsvertrag werden auch die Einzelheiten der Vergütung des Mediators festgelegt.

c) Phase 2: Sammlung der Positionen

Nach einer offiziellen Eröffnung der zweiten Phase durch den Mediator gilt es nun, den Sachverhalt zu erörtern. Bereits bei der Entscheidung, wer mit dem Vortrag beginnen soll, ist die Intuition des Mediators gefragt, da die Parteien erfahrungsgemäß sensibel darauf reagieren, wenn die andere Partei scheinbar bevorzugt wird. Der Mediator muss stets darauf achten, seine Neutralität zu wahren. Der Mediator fasst zwischendurch immer wieder die einzelnen Schilderungen möglichst sachlich zusammen, spiegelt diese und erfasst die einzelnen Positionen z. B. auf einem Flipchart oder mit Laptop und Beamer in „Bulletpoints“. Alternativ kann er auch zunächst die Positionen als Schlagworte sammeln und erst dann Schritt für Schritt von den Medianten mit Sachverhalt ausfüllen lassen (sog. strukturierte Abfrage). Der Mediator sortiert dabei nach streitigen und unstreitigen Positionen und formuliert daraus übergreifende Themen, die die entgegengesetzten Positionen umfassen.

Praxistipp | Positionen sind Standpunkte, die ein Tun oder Unterlassen der Gegenseite erwarten (vergleichbar mit einem Anspruch oder einer Forderung). Themen fassen die Positionen beider Seiten unter einem Stichwort zusammen (gemeinsamer Nenner). Interessen sind hingegen die Motive der Parteien (als Teil der Gefühlsebene) und gehören erst in Phase 3. So ist es zum Beispiel eine Position, wenn ein Miterbe die Veräußerung eines Hauses des Erblassers ablehnt. Warum er den Verkauf ablehnt, beschreibt das hinter der Position stehende Interesse, also das Motiv für die Ablehnung, z. B., weil es sein Elternhaus ist und er seine Kindheit in dem Haus verbracht hat. Das gemeinsame Thema wäre dann die Zukunft der Nachlassimmobilie. |

d) Phase 3: Konfliktarbeit

Erst in der dritten Phase geht es an den eigentlichen Kern des Konflikts. Hier muss ein guter Mediator die Parteien dazu bewegen, offen und konstruktiv aufeinander zuzugehen und die eigenen Interessen und Motive offenzulegen. Der Mediator führt dabei regelmäßig den Dialog jeweils nur mit einer Partei, während die andere Seite zuhört. Er erfragt dabei die Interessen und Bedürfnisse durch gezielte Fragetechniken. Häufig werden dabei Paraphrasierungstechniken verwendet, bei denen der Mediator das Gehörte wiederholt, verbalisiert und damit gleichsam „übersetzt“ (Mediatoren nennen dies „Loopen“). Der neutrale Mediator gibt die einzelnen Aussagen wieder und nimmt dem Gesagten dadurch die Emotionalität. Er erfasst auch die herausgearbeiteten Interessen stichwortartig und visualisiert sie damit für alle Beteiligten.

Wichtig für eine gelingende Mediation ist die Unterscheidung zwischen den Positionen der Parteien (was sie wollen – Phase 2) und ihren tatsächlichen Interessen (warum sie das wollen – Phase 3). Durch die Fokussierung auf ihre Interessen wird den Parteien dabei geholfen, die eigenen und fremden Bedürfnisse und Wünsche zu verstehen, die hinter den jeweiligen Forderungen stehen. Ein Konsens wird so leichter möglich.

Aufgrund der Vertraulichkeit des Mediationsverfahrens befinden sich die Parteien in einem sicheren Rahmen und können dadurch offen und ehrlich kommunizieren, ohne die Befürchtung, dass ihre Worte später gegen sie verwendet werden könnten. Dies fördert ein Klima des Vertrauens, in dem sensible Themen und emotionale Aspekte des Konflikts offen angesprochen werden können.

e) Phase 4: Das „Brainstorming“

Wenn es zuvor in der dritten Phase gelungen ist, die Interessen und Bedürfnisse der Parteien herauszuarbeiten, dann kann in der vierten Phase im Rahmen einer Art „Brainstorming“ eigenverantwortlich nach Lösungen gesucht werden. Denn der Mediator trifft selbst keine streitlösenden Entscheidungen, er berät auch nicht und schlägt nur im Ausnahmefall eigene Lösungen vor. Diese Rückübertragung der Verantwortung für die Streitlösung an die Streitparteien nennt man Empowerment. Auch hier ist die Erfahrung des Mediators gefragt, denn er muss die Lösungsvorschläge sammeln, ordnen, ggf. die Parteien inspirieren und beim Herausfiltern der richtigen Optionen unterstützen.

Trifft man in dieser Phase noch auf offene Sachverhaltsfragen oder Beweisfragen (z. B. Bewertung einer Nachlassimmobilie), muss das Verfahren an dieser Stelle ggf. unterbrochen werden. Sind noch juristische Fragen zu klären, können Anwälte als Berater der Parteien hinzugezogen werden. Zwar können diese die Parteien auch während des ganzen Mediationsverfahrens begleiten, allerdings liegt die besondere Herausforderung dann darin, dass sie nicht unnötig Öl ins Feuer gießen. Hierzu sollten sie selbst ebenfalls vom Nutzen des Mediationsverfahrens überzeugt sein und ihre Mandanten nicht zu einem Gerichtsverfahren drängen. Im Gegensatz zu einem gerichtlichen Verfahren, bei dem der Richter als externe Autorität eine Entscheidung trifft, liegt bei der Mediation die Entscheidungsmacht vollständig bei den Parteien selbst. Dadurch wird erfahrungsgemäß die Akzeptanz für den gemeinsam hart erarbeiteten Konsens gestärkt.

f) Phase 5: Abschlussvereinbarung

Die gesammelten Lösungsideen werden sodann in der fünften Phase bewertet, ausgewählt und in einer Abschlussvereinbarung festgehalten. Hier muss insbesondere darauf geachtet werden, dass manche erbrechtlichen Vereinbarungen einer notariellen Form bedürfen (bspw. Erbverzicht, Pflichtteilsverzicht, Erbvertrag). Die Aufnahme salvatorischer Klauseln als Sicherheitsnetz ist dabei stets empfehlenswert.

An dieser Stelle zeigt sich jedoch auch ein Nachteil des Mediationsverfahrens: Eine privatschriftliche Abschlussvereinbarung im Mediationsverfahren ist nicht aus sich heraus unmittelbar vollstreckbar. Daran hat auch das Mediationsgesetz entgegen ursprünglicher Pläne der Regierung nichts geändert (vgl. MediationsG v. 21.7.12, BGBl. 2012 I, S. 1577 ff. und den vorherigen Regierungsentwurf aus dem Jahre 2011 zu § 796d ZPO, BT-Drucks. 17/5335). Zur Gewährleistung einer sofortigen Vollstreckbarkeit bleiben die gewohnten Wege beispielsweise über einen gerichtlichen Anwaltsvergleich oder eine notarielle vollstreckbare Urkunde.

3. Eskalationsstufen und Erfolgsaussicht

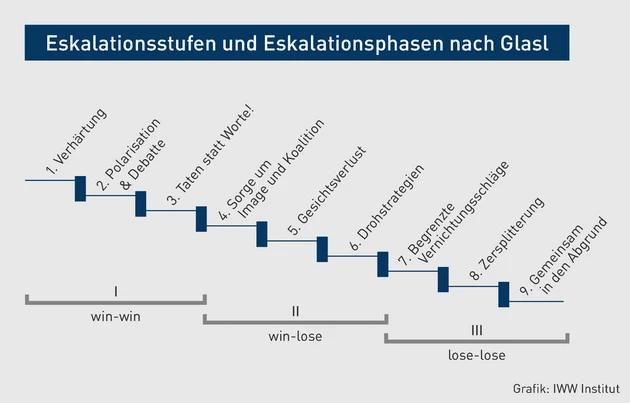

Es wäre vermessen zu sagen, dass sich jeder Streit durch ein Mediationsverfahren lösen lässt. Manchmal sind die Fronten bereits so verhärtet, dass die gemeinsame Suche nach Lösungen aussichtslos erscheint. Zur Einschätzung der Erfolgsaussichten kann das bewährte Modell der Konflikteskalation nach Friedrich Glasl hilfreich sein. Dieses gliedert sich in neun Stufen und drei Phasen. Angefangen mit einer Verhärtung der Fronten bis zum gemeinsamen Absturz in den Abgrund als letzte Stufe der Eskalation sind hier Win-win-Lösungen, Win-lose-Lösungen und sogar Lose-lose-Lösungen denkbar.

- Stufe 1–3: Konflikte sind noch relativ offen und können durch direkte Kommunikation und Verhandlungen gelöst werden.

- Stufe 4–6: Die Konflikte werden persönlicher und die Parteien beginnen, sich gegenseitig zu schaden.

- Stufe 7–9: Die Situation eskaliert und führt zu dem Punkt, an dem eine Einigung ohne externe Hilfe und externe Entscheidung kaum mehr möglich ist.

Bis zur vierten und teilweise sogar bis zur fünften Stufe der Eskalation, bei denen die Konflikte noch nicht zu persönlichen Angriffen oder Verfestigungen der Fronten geführt haben, gilt die Mediation als besonders Erfolg versprechend. Zu diesem Zeitpunkt können die Parteien oft noch dazu bewegt werden, die Perspektive des anderen zu verstehen und an einer gemeinsamen Konfliktlösung zu arbeiten. Aber selbst in der sechsten Stufe kann ein Mediationsverfahren noch Erfolg versprechend sein, insbesondere wenn der Mediator es schafft, die Parteien zu einer Rückkehr zur Rationalität und zu konstruktiveren Verhandlungen zu bewegen. In späteren Stufen kann eine Mediation zwar schwieriger sein, aber sie ist ebenfalls nicht unmöglich, besonders wenn die Parteien erkennen, dass eine weitere Eskalation nur zu einem noch größeren Schaden führen würde. Einem guten Mediator kann es gelingen, die Parteien sogar um ein paar Stufen herunterzuregulieren.

4. Mediationsklauseln in letztwilligen Verfügungen

Ein Erblasser kann das Thema Mediation bereits in seinem Testament ansprechen. Aber kann er die Erben und Beteiligten auch zur Durchführung eines Mediationsverfahrens zwingen? Natürlich könnte man hier mit aufschiebenden und auflösenden Bedingungen oder Auflagen arbeiten. So könnte man z. B. den Anfall der Erbschaft unter die auflösende Bedingung stellen, dass ein Gerichtsverfahren ohne vorherige Mediation durchgeführt wird. Der Kläger würde dann in einem solchen Fall seine Erbenstellung nachträglich verlieren. Aber das Mediationsverfahren lebt von der Freiwilligkeit der Beteiligten, was sich mit einem testamentarischen Zwang nicht wirklich verträgt. Von derartigen Versuchen ist daher abzuraten. Seine Wünsche kann der Erblasser jedoch z. B. mit der nachfolgenden Musterformulierung äußern:

Musterformulierung / Mediationsklausel im Einzeltestament |

„… Sollten im Zusammenhang mit der Abwicklung meines Nachlasses sowie seiner Verteilung oder anderen erbrechtlichen Angelegenheiten, die sich aus diesem Testament ergeben, Meinungsverschiedenheiten oder Streitigkeiten zwischen meinen Erben entstehen, so sollen diese zunächst den Weg der Mediation beschreiten, bevor sie ein Gerichtsverfahren einleiten. Zu diesem Zweck sollen meine Erben gemeinsam einen qualifizierten und unparteiischen Mediator auswählen, der Erfahrung in erbrechtlichen Angelegenheiten besitzt. Die Mediation soll in einem Geiste der Offenheit, des gegenseitigen Respekts und der Fairness durchgeführt werden, mit dem Ziel, eine einvernehmliche Lösung zu finden, die den Interessen aller Beteiligten gerecht wird. Die Kosten der Mediation sollen aus meinem Nachlass getragen werden. Diese Anordnung soll nicht als rechtlich bindende Verpflichtung, sondern als mein ausdrücklicher Wunsch verstanden werden, der die Bedeutung unterstreicht, die ich dem Erhalt des Familienfriedens und der gütlichen Einigung zwischen meinen Erben beimesse. Sollte die Mediation nicht zu einer Einigung führen, steht es meinen Erben frei, die üblichen rechtlichen Wege zu beschreiten. Ich appelliere jedoch an sie, alle Möglichkeiten der gütlichen Einigung auszuschöpfen, bevor sie diesen Schritt gehen. …“ |

5. Webinar mit Simulation einer Mediation als FAO-Fortbildung

Mehr zum Thema sowie zu weiteren alternativen Streitlösungsmethoden im Erbrecht erfahren Sie im IWW Webinar am 5.6.24, 10.00 bis 12.45 Uhr (buchbar unter www.iww.de/s10766). Das Webinar wird geleitet von RAin Katharina Weiler sowie RA Eberhard Rott unter Mitwirkung eines weiteren Kollegen. Freuen Sie sich auf eine instruktive praxisnahe Simulation einer Mediation im Erbrecht sowie weiteres Spezialwissen und erfüllen Sie Ihre Fortbildungsverpflichtung nach § 15 FAO.

AUSGABE: EE 5/2024, S. 81 · ID: 49995771