Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Feb. 2024 abgeschlossen.

Haftung des TestamentsvollstreckersDie Testamentsvollstreckerhaftung

| Der Testamentsvollstrecker gilt im deutschen Erbrecht als allmächtig (vgl. Reimann, ZEV 06, 186). Ein Erbe muss sich ihm regelmäßig komplett anvertrauen, wenn der Erblasser die Befugnisse des Testamentsvollstreckers nicht nach § 2208 Abs. 1 BGB beschränkt hat. Zum Ausgleich hält das BGB allerdings eine umfassende Haftung des Testamentsvollstreckers bereit, von der nicht einmal der Erblasser den Testamentsvollstrecker befreien kann, § 2220 BGB. Dieser Beitrag zeigt die Grundlagen der Haftung anhand zahlreicher Konstellationen auf. |

1. Rechtliche Grundlagen der Haftung

Neben den allgemeinen Schadensersatzvorschriften wie etwa §§ 280 ff. oder §§ 823 ff. BGB hält das Testamentsvollstreckungsrecht mit der Vorschrift des § 2219 BGB eine besondere Haftungsnorm bereit, auf die sich der Erbe oder der Vermächtnisnehmer bei Pflichtverletzungen des Testamentsvollstreckers berufen können. Ansatzpunkte für ein fehlerhaftes Handeln des Testamentsvollstreckers gibt es viele. Hier nur einige Beispiele:

Beispiel 1: Vermietungshindernisse |

Dauertestamentsvollstrecker T verwaltet eine vermietete Wohnung und bemerkt nicht, dass diese aufgrund zu geringer Deckenhöhe nach öffentlichem Recht nicht hätte vermietet werden dürfen. |

Beispiel 2: „Ab in den Müll“ |

Testamentsvollstrecker T entsorgt versehentlich eine wertvolle Statue aus dem Nachlass, weil er sie für wertlos hält. |

Beispiel 3: Vergessene Vorempfänge |

Unzureichende Berücksichtigung von Vorempfängen Abwicklungstestamentsvollstrecker T übersieht, dass der Miterbe M sich nach dem Testament zu Lebzeiten erhaltene Vorempfänge auf seinen Erbteil hätte anrechnen lassen müssen. Er verteilt den Nachlass falsch. Bei M ist später nichts mehr zu holen. |

Beispiel 4: Geld nicht bewegt |

T belässt das Geldvermögen des Erblassers auf einem unverzinsten Nachlasskonto, obwohl bereits auf einem Tagesgeldkonto eine Verzinsung von 3,5 Prozent p. a. möglich gewesen wäre. |

Der Testamentsvollstrecker haftet persönlich mit seinem eigenen Vermögen für seine Pflichtverletzungen. Er darf das Geld dafür natürlich nicht dem Nachlass entnehmen.

Zwar gelten im Regressverfahren grundsätzlich die allgemeinen Darlegungs- und Beweislastgrundsätze, die besagen, dass jeder das für ihn Günstige beweisen muss. Somit muss der Erbe die objektive Pflichtverletzung, einen Schaden und die haftungsbegründende und haftungsausfüllende Kausalität beweisen. Jedoch gilt § 280 Abs. 2 BGB analog auch im Rahmen des § 2219 BGB, so dass das Vertretenmüssen des Testamentsvollstreckers regelmäßig vermutet wird und die Beweislast für eine Entlastung bei ihm liegt.

Prüfungsschema des § 2219 BGB |

|

Für die Verjährung gelten seit dem 01.01.2010 keine Besonderheiten, §§ 195, 199 BGB. Eine Verjährungshemmung kann sich allerdings wie gewohnt aufgrund von Verhandlungen gemäß § 203 BGB oder gemäß § 207 BGB bei familiären Beziehungen ergeben.

Aufgrund der zwingenden Regelung des § 2220 BGB sind Haftungsausschlussvereinbarungen mit dem Erblasser unzulässig. Sie sind jedoch mit den Erben und Vermächtnisnehmern möglich.

Neben Schadensersatzansprüchen können Verfehlungen des Testamentsvollstreckers auch weitere Rechtsfolgen nach sich ziehen. Zum einen kann der Erbe auch auf Erfüllung der primären Pflicht zur ordnungsgemäßen Verwaltung gemäß § 2216 Abs. 1 BGB klagen. Zum anderen kann er ggf. beim Nachlassgericht auch eine Entlassung des Testamentsvollstreckers gemäß § 2227 BGB beantragen. In Eilfällen ist ein Antrag des Erben auf eine einstweilige Verfügung gemäß § 935 ff. ZPO möglich. Darüber hinaus kann eine Verwirkung der Testamentsvollstreckervergütung drohen.

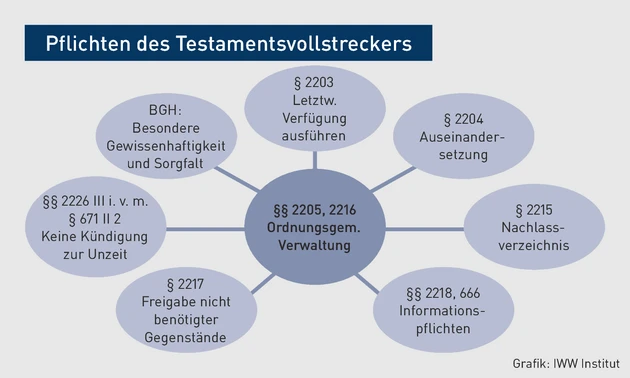

2. Pflichten des Testamentsvollstreckers

Pflichtverletzungen können in einem fehlerhaften Handeln des Testamentsvollstreckers, aber auch in einem pflichtwidrigen Unterlassen bestehen. Daneben sind prozessuale Fehler im Rahmen von gerichtlichen Auseinandersetzungen denkbar. Hier sind den möglichen Konstellationen keine Grenzen gesetzt.

Der Testamentsvollstrecker sollte vor allem die allgemeinen Grundlagen einer ordnungsgemäßen Vermögensverwaltung beachten. Eine seiner Kardinalpflichten ist die Erstellung eines Nachlassverzeichnisses (§ 2215 BGB), für die er sämtliche Vermögenswerte zum Zeitpunkt seiner Amtsannahme erfassen muss. Um im Fall einer längeren Verwaltung zu einer Rechnungslegung (§ 2218 BGB) imstande zu sein, muss er alle vorgenommenen Maßnahmen ordnungsgemäß verbuchen. Alle Unterlagen – auch Versicherungsunterlagen – sollte er mindestens 10 Jahre lang aufbewahren. Im Innenverhältnis zu den Erben hat er aufgrund des gesetzlichen Schuldverhältnisses der Testamentsvollstreckung Sorgfaltspflichten gemäß § 241 Abs. 2 BGB zu beachten, auch wenn er als Träger eines privaten Amtes unabhängig von ihren Weisungen ist. Ratsam ist es, einen bestimmten, aber vertrauensvollen Umgang mit den Erben zu pflegen.

Praxistipp | Sind dem Testamentsvollstrecker Vermögensverfügungen zwischen Erbfall und Amtsannahme bekannt, sollte er auch diese sicherheitshalber mit aufführen. Regelmäßig ist er verpflichtet, diese – falls möglich – wieder rückabzuwickeln. |

Pflichtverletzungen können in schlecht ausgewählten Geldanlagen oder bei einem freihändigen Verkauf eines Grundstücks unter dem Wert einer evtl. noch wenige Monate zuvor zutreffenden gutachterlichen Schätzung liegen (vgl. zu einer Teilungsversteigerung unter Wert BGH 23.5.01, IV ZR 64/00 = NJW-RR 01, 1369). Sind Immobilien im Nachlass, muss er diese unter anderem ausreichend versichern, die Hausverwaltung kontrollieren, einen Winterdienst beauftragen und viele weitere Pflichten beachten.

Besonderes Augenmerk ist zudem auf die richtige Auslegung von letztwilligen Verfügungen zu richten. Die Erfüllung eines erkennbar unwirksam angeordneten Vermächtnisses oder die fehlerhafte Anwendung des deutschen Erbrechts in einem Erbfall mit Auslandsbezug wären hier als Beispiele zu nennen. Fehlt ihm Sonderwissen, beispielsweise im öffentlichen Recht (vgl. oben Beispiel 1) oder auf tatsächlicher Ebene (vgl. oben Beispiel 2), muss der Testamentsvollstrecker Spezialisten und Sachverständige zurate ziehen. Im Rahmen seiner Möglichkeiten muss er Wertgutachten zumindest auf Plausibilität prüfen. Neben einer völligen Untätigkeit – beispielsweise in Form einer sich endlos hinziehenden Verwaltung und einem Unterlassen der Auseinandersetzung trotz der Anordnung einer Abwicklungstestamentsvollstreckung – wäre ein Unterlassen beispielsweise auch bei einer fehlenden Anrechnung von Vorempfängen (vgl. oben Beispiel 3) zu sehen. Auch das Belassen von liquiden Mitteln auf einem zinslosen Nachlasskonto (vgl. oben Beispiel 4) wäre besonders bei der derzeitigen Zinslage unvertretbar.

Als Beispiele für fehlerhaftes prozessuales Handeln des Testamentsvollstreckers sind die Erhebung von unbegründeten Klagen, eine fehlerhafte Prozessführung, die Nichtbeachtung von Verjährungsfristen sowie die Einlegung aussichtsloser Rechtsmittel zu nennen.

Als Maßstab für die Pflichten des Testamentsvollstreckers hat der BGH den Grundsatz des „dynamischen Geschäftsführers“ entwickelt (BGH 3.12.86, IV a ZR 90/85 = NJW 1987, 1070; BGH 14.12.94, IV ZR 184/93 = NJW-RR 1995, 577). Danach darf sich der Testamentsvollstrecker nicht nur mit einem lediglich mäßigen Erfolg seiner Tätigkeit zufriedengeben. Vielmehr ist er verpflichtet, erkennbare oder bereits erkannte Möglichkeiten zu einem besseren Erfolg wahrzunehmen. Er muss aktiv werden und mögliche Chancen zur Wertsteigerung oder Optimierung des Nachlasses zunächst überhaupt erkennen und dann auch ergreifen. Dies kann z. B. auch bedeuten, dass er mögliche Mieterhöhungen umsetzen muss. Somit legt der o. g. Grundsatz dem Testamentsvollstrecker strenge Sorgfaltspflichten auf. Aber seine Entscheidungen sind stets im Kontext des Einzelfalls zu betrachten, was auch Raum für Entscheidungs- und Ermessensspielräume des Testamentsvollstreckers lässt. Hier ist die Rechtsprechung durch unzählige Einzelfallentscheidungen geprägt.

Grundsätzlich ist es so, dass ein Testamentsvollstrecker sehr wohl ein kalkuliertes Wagnis eingehen darf. Stets sind jedoch dabei die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit entscheidend. Das bedeutet, dass von hochriskanten spekulativen Anlageformen regelmäßig abzuraten ist, besonders wenn sie den gesamten Nachlass oder einen Großteil davon erfassen. Allerdings reichen Kursverluste allein noch nicht für § 2219 BGB aus, wenn diese überhaupt nicht vorhersehbar waren. Schließlich kann auch der Testamentsvollstrecker wie jeder andere Mensch nicht in die Zukunft schauen.

Insbesondere bei unternehmerischen oder Anlageentscheidungen kommt dem Grundsatz des dynamischen Geschäftsführers eine besondere Bedeutung zu, da derartige Entscheidungen mit potenziell größeren Risiken und Auswirkungen verbunden sind (vgl. hierzu ausführlich Zeising „Pflichten und Haftung des Testamentsvollstreckers bei der Verwaltung von Großvermögen“, zerb Verlag 2004).

- Lesen Sie in der nächsten Ausgabe von EE, wie sich viele der Risiken im Vorhinein oder auch noch während der laufenden Testamentsvollstreckung minimieren lassen.

AUSGABE: EE 2/2024, S. 23 · ID: 49871223