Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Sept. 2022 abgeschlossen.

Weiterführender HinweisAlkoholkranke Mitarbeiter: Warnsignale und Lösungsansätze für Chefärztinnen und Chefärzte

| Nach Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e. V. (DHS) waren im Jahr 2018 insgesamt drei Mio. Erwachsene von einer alkoholbezogenen Störung betroffen (Missbrauch oder Abhängigkeit). Das sind etwa vier Prozent der Bundesbevölkerung. Schaut man nur auf die Ärzteschaft, wird das Bild dramatischer, denn fast ein Viertel der Ärzte in Deutschland konsumieren Alkohol in gefährlichen Mengen (Quelle: iww.de/s7019). Lesen Sie im Folgenden, woran Sie Betroffene erkennen und wie Sie als Chefärztin/Chefarzt rechtzeitig handeln. |

Alkoholabhängigkeit: Verbreitung und Erkennungsmerkmale

Laut dem Jahrbuch Sucht 2022 der DHS lag der Pro-Kopf-Konsum der ab 15-Jährigen in Deutschland im Jahr 2019 bei 10,2 Litern Reinalkohol. Unter den insgesamt drei Mio. Erwachsenen mit einer alkoholbezogenen Störung lag bei 1,4 Mio. Alkoholmissbrauch, bei 1,6 Mio. eine Abhängigkeit vor. Praktisch kann jeder jemanden kennen, der einen Suchtkranken kennt. Im unmittelbaren Umfeld wird Sucht jedoch kaum wahrgenommen.

In der Alltagssprache wird der Begriff „Sucht“ häufig falsch verstanden und verwendet. Eine Abhängigkeit liegt vor, wenn mehr als zwei der folgenden Punkte im Zeitraum eines Jahres gleichzeitig vorlagen:

Kiterien einer Abhängigkeit |

|

Eine Abhängigkeit entsteht nicht durch einmaligen (oder gelegentlichen) Konsum, sondern entwickelt sich, wobei die Übergänge zwischen riskantem, schädigendem und abhängigem Alkoholkonsum fließend sind. Im alltäglichen Umgang mit Arbeitskollegen oder Mitarbeitern stellt sich weniger die Frage, ob die Diagnose „Sucht“ zutreffend ist, als vielmehr, ob der Umgang mit Alkohol verantwortungsbewusst oder unangemessen ist.

Ausprägungen des Alkoholkonsums | ||

Verantwortungsbewusster Konsum | Unangemessener Konsum | |

Menge und Ziel |

|

|

Kontrolle und Konsum in unangemessenen Situationen |

|

|

Grund des Konsums |

|

|

Einschätzen der Situation als „Eingreifen erforderlich“

Obwohl Alkoholkonsum am Arbeitsplatz i. d. R. verboten ist, gelingt es Alkoholkranken, nicht beim Trinken ertappt zu werden, auch die übliche „Fahne“ ist kaum zu riechen. Allerdings lässt sich eine Alkoholkrankheit kaum dauerhaft verbergen. Aufmerksame Chefs, Kollegen oder Patienten werden dies bei alltäglichen Handlungen, aber auch bei der Arbeitsleistung feststellen.

Typische Auffälligkeiten bei Alkoholabhängigkeit | |

Auffälligkeiten im Arbeitskontext |

|

Auffälligkeiten im Sozialverhalten |

|

Auffälligkeiten im äußeren Erscheinungsbild |

|

Vermeidung von Koverhalten

Das intensive Miteinander in der Klinik vereinfacht den Umgang mit einem betroffenen Mitarbeiter nicht. Das liegt zum einen daran, dass sich fast jede einzelne Situation irgendwie rechtfertigen lässt. Das Argument den sprichwörtlichen „Einen über den Durst getrunken“ zu haben, ist Allgemeingut. Bereitwillig schenkt man dieser Aussage Glauben. Zum anderen stellt man, oft aus Unsicherheit oder vermeintlicher Fairness, die eigene Beurteilung der Situation, der Arbeitsleistung und der beobachteten Auffälligkeiten infrage.

Allzu oft decken Mitarbeiter ihren suchtkranken Kollegen aus falsch verstandener Loyalität. In diesen Situationen erfolgt, sog. Koverhalten, welches in bester Absicht geschieht, jedoch das problematische Konsumverhalten des Betroffenen stabilisiert und begünstigt und die Motivation herauszögert, aktiv etwas gegen das eigene Problemverhalten zu unternehmen. Es herrscht die Überzeugung, dass man das Problem gemeinsam in den Griff bekäme.

Verantwortung übernehmen

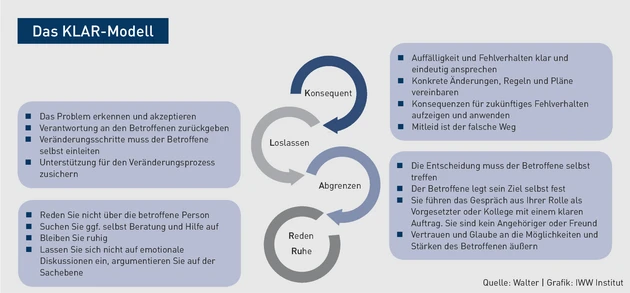

Ihr rechtzeitiges Handeln – schon in der Phase des riskanten, unangemessenen Konsums – ist auch notwendig, um arbeitsrechtliche Konsequenzen zu vermeiden, die das Koverhalten auslösen. Dabei ist eine konsequente Einstellung erforderlich, die auf der Einsicht basiert: Mein Mitarbeiter hat ein Alkoholproblem, er benötigt Hilfe. Sie als Vorgesetzter sind im Falle einer Alkoholkrankheit für das Eingreifen verantwortlich. Besser Sie suchen zu früh als zu spät das Gespräch, in dem sie nach dem KLAR-Modell eine klare Haltung kommunizieren.

In diesem vertraulichen, persönlichen Gespräch sprechen Sie die Auswirkungen neutral, eindeutig und konsequent an. Den Abschluss sollte eine Vereinbarung bilden, mögliche Missverständnisse sind auszuräumen. Dabei kann durchaus gegenseitig Sympathie und die Hoffnung auf eine weitere, dauerhafte Zusammenarbeit ausgedrückt werden. Aber auch das Aufzeigen möglicher Konsequenzen sollte nicht fehlen.

- Der praktische Fall: Der alkoholsüchtige Chefarzt (CB 03/2016, Seite 20)

AUSGABE: CB 9/2022, S. 18 · ID: 47563031