Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Apr. 2025 abgeschlossen.

Beitragsreihe (Teil 3)Praxiskosten: Vergleiche zeigen Optimierungspotenziale

| Kosten haben in letzter Zeit häufig die böse Eigenschaft, stärker zu steigen als die Einnahmen. Die Folge ist, dass von jedem Euro an Honorar immer weniger übrig bleibt. Laut KZBV Jahrbuch 2024 ist sogar der durchschnittliche Gewinn von Zahnarztpraxen in Deutschland um 1,3 % gesunken, obwohl die Praxiseinnahmen aus zahnärztlicher Tätigkeit in der gleichen Zeit um 2,7 % gestiegen sind. Da liegt die Überlegung nah: Wo kann ich am meisten einsparen? Leider falsch! Denn diese Frage führt zwangsläufig in eine Sackgasse. Das Ziel ist nicht, Geld zu sparen, sondern dieses sinnvoll für die Praxis einzusetzen. |

Nicht einfach sparen! Kostenstruktur optimieren!

Wer einfach versucht, nach dem „Rasenmäherprinzip“ einheitlich die Steigerung aller anfallenden Kosten pauschal zu begrenzen, wird scheitern. Bei stark steigenden Gehältern führt eine solche Vorgehensweise zwangsläufig dazu, dass Mitarbeitende entlassen oder ausscheidende Mitarbeitende nicht mehr ersetzt werden. Wenn dann durch z. B. unzureichende Stuhlassistenz weniger Patienten behandelt werden können, ist diese Sparmaßnahme kontraproduktiv. Auch Kosten wie Miete oder festgeschriebene Kreditzinsen lassen sich nicht einfach reduzieren.

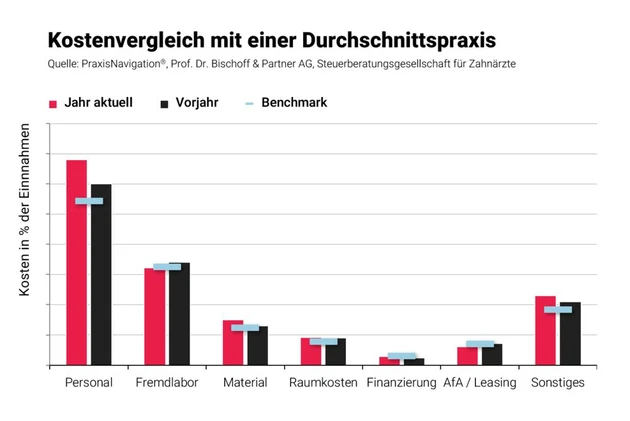

Die Optimierungen der Kostenstruktur erfordert also, tiefer in die Abläufe der Praxis einzusteigen und diese zu hinterfragen: Wo wird das Geld sinnvoll eingesetzt und wo gibt es realistische Anhaltspunkte für Kostensenkungspotenziale. Vergleiche der Kostenstruktur der Praxis mit Benchmarks zeigen mögliche Optimierungspotenziale. Doch Vorsicht: Nicht jede Abweichung von der Norm zeigt eine Ineffizienz.

Dazu ein Beispiel: Eine Praxisinhaberin hat Personalkosten in Höhe von 38 % der Praxiseinnahmen. Diese liegen deutlich über den Personalkosten anderer Praxen. Diese Zahnärztin möchte jedoch aus familiären Gründen nicht im vollen Umfang arbeiten, weshalb sie eine Kollegin eingestellt hat. Dies führt zu der höheren Personalkostenquote, ist aber kein Hinweis auf Ineffizienz. Anders wäre eine Personalkostenquote von 38 % zu beurteilen, wenn keine besonderen Gründe vorlägen, dann zeigt die Quote Optimierungspotenziale.

Die besondere Herausforderung von Praxen ist in der heutigen Zeit, die Entwicklung von Personalkosten mit der Entwicklung der Praxiseinnahmen in Einklang zu bringen und bei Mitarbeitenden für diese Notwendigkeit Verständnis zu schaffen. Hierzu gibt es ein interessantes Modell, das zusammen mit einer Münchner Praxis entwickelt wurde. Ziel ist es, dass Mitarbeitende selbst aus Eigeninteresse darauf achten, dass die Personalkostenquote nicht über eine vereinbarte Ziellinie steigt.

So hat z. B. die Einbehandlerpraxis Dr. Dent das Ziel, dass nicht mehr als 25 % der Praxiseinnahmen durch Personalkosten aufgezehrt werden. D. h. Ziel sind Praxiseinnahmen in Höhe der vierfachen Personalkosten. Ist die Praxis so produktiv, dass die Personalkosten nur 22 % der Einnahmen betragen, so erhalten die Mitarbeitenden eine Prämie in Höhe von 3 % der Praxiseinnahmen. Für jeden Mitarbeitenden bedeutet das zusätzlich eine Prämie von 13,5 % des Gehaltes. Die Praxis hat höhere Einnahmen und die gewünschte Personalkostenquote von 25 %. Alle freuen sich über den Erfolg. Wenn dieses Instrument etabliert werden kann, achten auch Mitarbeitende darauf, dass die Arbeitszeit von allen sinnvoll eingesetzt wird. Etwas Besseres kann einer Praxis in der heutigen Zeit kaum passieren.

Kosten pro Behandlungsstunde im Blick behalten!

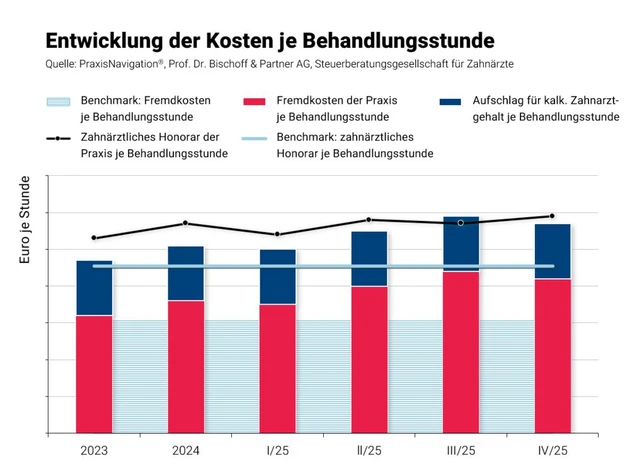

Wie steht es mit Ihren Kosten pro Behandlungsstunde? Gerade in Zeiten, in denen Gewinne unter Druck geraten, sollten bei der Kalkulation auch steigende Kosten zeitnah berücksichtigt werden. Leider finden sich weder in den üblichen FiBu-Auswertungen noch in den neuen Dashboards oder konventionellen Statistiken der Praxissoftware Auswertungen dazu. Denn es fehlen beiden die dafür notwendigen Verknüpfungen von Datenquellen. Eine professionelle Praxissteuerung verknüpft diese und weitere Datenquellen und kann die Kosten und Honorare pro zahnärztlicher Behandlungsstunde automatisch und exakt ausweisen. Sie zeigt Ihnen, welche Kosten in den einzelnen Quartalen pro Behandlungsstunde angefallen sind.

Und bedenken Sie den feinen Unterschied: Hier geht es um Behandlungs-, nicht um Arbeitsstunden. Denn Sie erbringen zahnärztliche Leistungen nur in der Zeit, in der Sie Patienten behandeln. Und wie können Sie diese Information für die wirtschaftliche Entwicklung Ihrer Praxis nutzen? Ganz einfach: Dr. Dent benötigt beispielsweise ein zahnärztliches Honorar von 160 Euro pro Stunde. Das erzielte Honorar liegt mit 180 Euro kaum darüber. Wie kann er diese Situation verbessern? Grundsätzlich hat er zwei Möglichkeiten:

- Er senkt die Behandlungskosten, indem der z B. Teile seiner Verwaltungsarbeit an die Rezeptionskraft delegiert und dafür seine Behandlungszeiten, also die Zeit am Stuhl, um fünf Stunden erhöht. Jetzt sinken seine Kosten pro Behandlungsstunde auf 140 Euro pro Stunde bzw. sein Gewinn verdoppelt sich von 20 Euro auf 40 Euro pro Stunde.

- Noch stärker lassen sich die Kosten pro Stunde reduzieren, wenn die Infrastruktur nicht nur von einem Behandler, sondern von mehreren Zahnärzten genutzt wird, wie in einer Praxisgemeinschaft oder Gemeinschaftspraxis. Bei vielen Praxen erhöhen sich nämlich die Kosten nur gering durch einen zweiten Behandler und die Behandlungsstunden verdoppeln sich.

Viele Abrechnungsprogramme gehen mittlerweile dazu über, Behandlungszeiten und damit die zahnärztlichen Honorare pro Zeiteinheit auszuweisen. Setzen Sie diesen Daten Ihre konkreten Kosten pro Behandlungsminute gegenüber, so sehen Sie die Über- oder Unterdeckung bei jeder Behandlung, aber auch bei Behandlungsarten und erkennen auf einen Blick, ob sie z. B. im Bereich Implantologie pro Behandlungsstunde einen Gewinn erzielen oder nicht.

AUSGABE: ZP 4/2025, S. 12 · ID: 50366984