Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Sept. 2025 abgeschlossen.

AußensteuerrechtUmschaltklausel nach § 20 Abs. 2 AStG greift nur bei Mehrheitsbeteiligung

| Mit seinem Urteil vom 8.4.25 (IX R 32/23, DStRE 25, 757) hat der BFH eine bedeutende Entscheidung zur Auslegung der sog. Umschaltklausel in § 20 Abs. 2 AStG getroffen. Im Zentrum der Entscheidung steht die Frage, ob diese Vorschrift auch bei Minderheitsbeteiligungen an ausländischen Personengesellschaften zur Anwendung kommt. Der BFH verneint dies und stellt sich damit ausdrücklich gegen die bisherige Verwaltungsauffassung. Für die Anwendung der Umschaltklausel kommt es auf eine gesellschaftsbezogene und nicht auf eine gesellschafterbezogene Beherrschung an. Das Urteil schränkt damit den Anwendungsbereich deutlich ein. |

1. Rechtlicher Rahmen

Erzielt ein unbeschränkt Steuerpflichtiger Einkünfte in einer ausländischen Betriebsstätte, die – wären sie in einer ausländischen Gesellschaft angefallen – als Zwischeneinkünfte steuerpflichtig wären, greift § 20 Abs. 2 AStG. Danach wird eine Doppelbesteuerung nicht durch Freistellung, sondern durch Anrechnung der ausländischen Steuer vermieden (sog. Switch-over-Klausel). Dieser Methodenwechsel ist unabhängig davon vorzunehmen, ob die Einkünfte nach § 8 Abs. 2 AStG eigentlich privilegiert wären.

Durch diese Switch-over-Klausel soll verhindert werden, dass die mit der Hinzurechnung von Einkünften ausländischer Zwischengesellschaften bezweckte Abschöpfung sog. passiver Einkünfte (§§ 7 ff. AStG) umgangen wird, indem im niedrig besteuernden Ausland Betriebsstätten anstelle von Kapitalgesellschaften zwischengeschaltet werden. Die Regelung zielt auf eine außensteuerrechtliche Gleichstellung ausländischer Betriebsstätten mit ausländischen Kapitalgesellschaften ab. Auch die Beteiligung an einer ausländischen Personengesellschaft gilt als Betriebsstätte.

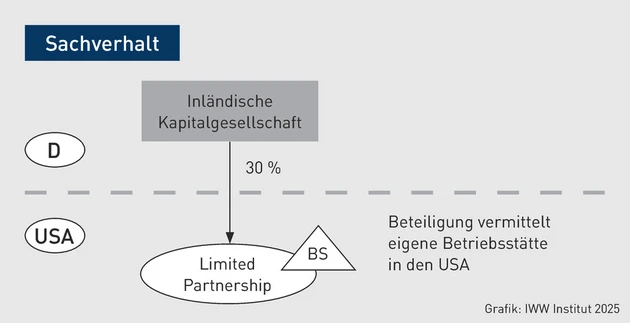

2. Der Sachverhalt

Eine inländische Kapitalgesellschaft war in den Jahren 2007 bis 2009 zu 30 % an einer US-amerikanischen Limited Partnership (folgend: LP) beteiligt. Die LP erzielte Lizenzeinkünfte, die teilweise in den USA besteuert wurden. Sie war nach dem Rechtsformtypenvergleich als Personengesellschaft einzuordnen, d. h., die Einkünfte wurden für steuerliche Zwecke den Gesellschaftern zugewiesen.

Das geltende DBA zwischen den USA und Deutschland sah vor, dass Gewinne aus ausländischen Betriebsstätten in Deutschland von der Steuer freizustellen waren. Die inländische Kapitalgesellschaft vertrat daher die Ansicht, dass alle Lizenzeinkünfte – auch die, die nach US-Steuerrecht nicht besteuert wurden – von der inländischen Besteuerung freizustellen seien.

Das Finanzamt wandte jedoch die Umschaltklausel des § 20 Abs. 2 AStG an, bezog die Lizenzeinkünfte vollständig in die inländische steuerliche Bemessungsgrundlage ein und rechnete die in den USA gezahlte Steuer auf die Körperschaftsteuer an. Aufgrund des Wechsels zur Anrechnungsmethode unterlagen die eigentlich in Deutschland freigestellten Einkünfte aus der US-Betriebsstätte (Art. 7 Abs. 1 i. V. m. Art. 23 Abs. 2 S. 1 Buchst. a) DBA-USA 1989), welche die LP vermittelte, in vollem Umfang der inländischen Besteuerung.

Beachten Sie | Das Finanzamt bezog sich dabei auf das BMF-Schreiben vom 26.9.14 (IV B 5 – S 1300/09/10003, BStBl I 14, 1258, Tz. 4.1.1.2.2), welches für die Anwendung des § 20 Abs. 2 AStG eine gesellschafterbezogene Sichtweise vorsieht. D. h., dass die Umschaltklausel unabhängig von der Höhe der Beteiligung an der ausländischen Personengesellschaft greift, da jede Beteiligung eine eigene Betriebsstätte im Ausland vermittelt. Die inländische Kapitalgesellschaft argumentierte dagegen für eine gesellschaftsbezogene Sichtweise, wonach die Anwendung der Umschaltklausel nur bei einer Beherrschung der ausländischen Gesellschaft durch den inländischen Gesellschafter Anwendung finden soll. Das FG Düsseldorf (18.4.23, 6 K 3278/19 K, IStR 23, 467) gab der Klage statt, der BFH bestätigte diese Entscheidung nunmehr.

3. Entscheidungsgründe

3.1 Limited Partnership als ausländische Mitunternehmerschaft

Unstreitig war sowohl im Verfahren vor dem FG als auch vor dem BFH die Einordnung der LP als ausländische Mitunternehmerschaft. Ob eine solche Mitunternehmerschaft vorliegt, wird nach dem Rechtstypenvergleich beurteilt. Hierbei ist eine Gesamtwürdigung der maßgebenden ausländischen Bestimmungen über die Organisation und Struktur der Gesellschaft zu treffen (BFH 23.7.24, II R 11/22, BFH/NV 25, 213 sowie BMF 26.9.14, IV B 5 – S 1300/09/10003, BStBl I 14, 1258, Tz. 1.2). Abgesehen davon qualifiziert das BMF eine US-amerikanische Limited Partnership als eine Art von Kommanditgesellschaft und somit als Personengesellschaft. Dies gilt zumindest dann, wenn die LP im Rahmen des Besteuerungswahlrechts in den USA für eine transparente Besteuerung optiert (BMF 26.9.14, IV B 5 – S 1300/09/10003, BStBl I 14, 1258, Anlage Stichwort “USA”).

Aus der Behandlung der LP als Mitunternehmerschaft resultiere dann auch die Zurechnung der Lizenzeinkünfte zur US-amerikanischen Betriebsstätte, welche dem inländischen Gesellschafter durch die LP vermittelt wurde. Grundsätzlich erfolge deshalb eine Freistellung der Lizenzeinkünfte gemäß Art. 7 Abs. 1 i. V. m. Art. 23 Abs. 2 S. 1 Buchst. a) DBA-USA 1989 in Deutschland.

Beachten Sie | Der BFH stellte außerdem fest, dass ein Rückfall des Besteuerungsrechts nach Deutschland über § 50d Abs. 9 S. 1 Nr. 2 EStG nicht infrage kam, da lediglich eine Teilmenge der Lizenzeinkünfte in den USA nicht besteuert wurde. Dies reiche für die Anwendung der unilateralen Rückfallklausel nicht aus, sodass die Freistellung dann weiterhin gewährt wird, wenn der andere Staat das Besteuerungsrecht lediglich für einen Teil der Einkünfte wahrnimmt (BFH 8.4.25, IX R 32/23, DStRE 25, 757, Rn. 14; BFH 20.5.15, I R 68/14, BFH/NV 15, 1502).

3.2 Hinzurechnungsbesteuerung erfordert Mehrheitsbeteiligung an ausländischer Personengesellschaft

Nach § 20 Abs. 2 AStG erfolgt im Rahmen eines Treaty Overrides ein Übergang auf die Anrechnungsmethode – selbst wenn das DBA keinen Aktivitätsvorbehalt enthält, falls die Betriebsstätte passive Einkünfte erzielt, die bei einer Tochterkapitalgesellschaft zur Hinzurechnungsbesteuerung nach §§ 7 ff. AStG führen würden. Die reguläre Hinzurechnungsbesteuerung in der für den Urteilsfall geltenden Fassung des § 7 AStG setzt jedoch eine mehrheitliche Beteilung inländischer Beteiligter im Sinne einer Beherrschung voraus.

Merke | Mit dem ATADUmsG (vom 25.6.21, BGBl I 21, 2035, Nr. 37) wurde das Konzept der [zufälligen] Inländerbeherrschung hin zu einem gesellschafterbezogenen Beherrschungskonzept mit Geltung ab 2022 modifiziert. |

Während das Finanzamt schon bei jeder Beteiligungshöhe an einer ausländischen Personengesellschaft eine Anwendung von § 20 Abs. 2 AStG bejaht – und damit eine gesellschafterbezogene Betrachtungsweise zugrunde legt – folgt der BFH dieser Sichtweise nicht. Auch im überarbeiteten AStG-Anwendungserlass (BMF 22.12.23, IV B 5 – S 1340/23/10001 :001, BStBl I 23, Sondernr. 1/23, 2, Tz. 1002) hielt die Finanzverwaltung an diesem Ansatz fest. Der BFH hingegen stellt klar, dass es auf eine gesellschaftsbezogene Betrachtungsweise ankommt.

3.2.1 Auslegung nach dem Wortlaut

Zwar spricht der Wortlaut von § 20 Abs. 2 AStG nicht ausdrücklich von einer beherrschten Gesellschaft i. S. d. § 7 Abs. 1 AStG. Dennoch kann er so interpretiert werden. Allerdings geht eine alternative Lesart davon aus, dass die Beteiligung an der Mitunternehmerschaft jedem Beteiligten eine eigene ausländische Betriebsstätte – die er wiederum beherrscht – vermittelt (BFH 8.4.25, IX R 32/23, DStRE 2025, 757, Rn. 23).

3.2.2 Systematische Auslegung

Im Rahmen einer systematischen Auslegung ist mit Blick auf das in § 7 Abs. 1 und 2 AStG festgelegte Beherrschungserfordernis dieses als Voraussetzung für die Anwendung des § 20 Abs. 2 AStG anzusehen. § 20 Abs. 1 AStG verweist in Gänze auf die Regelungen zu §§ 7 bis 18 AStG und damit auch auf das in § 7 Abs. 1 und 2 AStG festgelegte Beherrschungserfordernis (BFH 8.4.25, IX R 32/23, DStRE 25, 757, Rn. 24). Bereits vor dem Urteil des BFH sprach sich die überwiegende Mehrheit des Schrifttums für die gesellschaftsbezogene Sichtweise aus, wonach die ausländische Personengesellschaft im Rahmen einer Mehrheitsbeteiligung beherrscht werden muss (u. a. Kraft, in: Kraft, AStG, 2. Aufl. 2019, § 20 Rn. 44; Vogt, in: Brandis/Heuermann, Ertragsteuerrecht, AStG, Stand Nov. 2022, § 20 Rn. 30; Wassermeyer/Schönfeld, in: Flick/Wassermeyer/Baumhoff/Schönfeld, Außensteuerrecht, Stand Okt. 2017, AStG § 20 Rn. 123; Kraft/Kempf, IStR 16, 220).

3.2.3 Gesetzeszweck Missbrauchsabwehr

Der BFH begründet seine Ansicht auch mit der Reichweite des Gesetzeszwecks, welcher eine Missbrauchsabwehr im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung vorsieht. Ohne § 20 Abs. 2 AStG könnten die Wirkungen der Hinzurechnungsbesteuerung durch die Gründung einer Betriebsstätte oder einer (transparent besteuerten) Personengesellschaft im Ausland umgangen werden. Würde man § 20 Abs. 2 AStG aber bereits bei einer Beteiligung an einer Personengesellschaft unterhalb der Beherrschungsmöglichkeit anwenden, wäre dies gegenüber einer vergleichbaren Konstellation mit ausländischer Kapitalgesellschaft strenger und gleichsam überschießend. Es ergäben sich bereits bei minimalen Beteiligungshöhen erhebliche Nachteile für transparente Strukturen. Die Umschaltklausel soll jedoch eine Umgehung der Hinzurechnungsbesteuerung verhindern und nicht über diesen Zweck hinausgehend Tatbestände schaffen.

Folglich war die lediglich 30%ige Beteiligung an der LP nach Ansicht des BFH nicht ausreichend für die Anwendung der Umschaltklausel. Ein Wechsel von der Freistellungs- zur Anrechnungsmethode kam daher nicht zur Anwendung.

4. Relevanz für die Praxis

4.1 Einordnung des Urteils

Das Urteil ist zum § 20 Abs. 2 AStG a. F. vor dem ATADUmsG ergangen. Allerdings sind die Grundsätze des Urteils auch auf das seit 2022 geltende gesellschafterbezogene Beherrschungskonzept anwendbar.

Die neue Rechtsprechung des BFH bietet allerdings wohl nur sehr begrenzt Gestaltungsmöglichkeiten, um planerisch die Umschaltklausel zu umgehen. Neben dem deutschen Minderheitsgesellschafter müssten dann Personen an der ausländischen Personengesellschaft beteiligt sein, die keine nahestehenden Personen darstellen, da § 7 Abs. 2 AStG auch auf eine (kumulierte) Beherrschung mit eben diesen abstellt.

Merke | Sind abkommensrechtliche Aktivitätsvorbehalte vereinbart, sind diese weiterhin unabhängig von der BFH-Rechtsprechung in jedem Fall separat und vorrangig zu prüfen (BFH 3.7.24, I R 4/21, BFH/NV 24, 1438). |

4.2 Beherrschungserfordernis

Da das Beherrschungskonzept des § 7 Abs. 2 AStG über § 7 Abs. 3 AStG auf § 1 Abs. 2 AStG (nahestehende Personen) verweist, würden auch in- und ausländische verbundene Unternehmen, die neben einem inländischen Minderheitsgesellschafter Anteile an einer ausländischen Personengesellschaft halten, bei der Prüfung der Beherrschung mit einbezogen werden. Da nach § 1 Abs. 2 AStG auch noch andere Konstellationen als lediglich die Anteilseignerschaft eine Verbundenheit begründen können (s. insoweit § 1 Abs. 2 S. Nr. 1 bis 4 AStG), schützen den inländischen Minderheitsgesellschafter insoweit nur fremde Dritte als Mitgesellschafter in der ausländischen Personengesellschaft.

Beachten Sie | Gemäß § 7 Abs. 4 S. 1 AStG werden auch fremde Dritte den nahestehenden Personen gleichgestellt, wenn diese im Rahmen der Erzielung der passiven Einkünfte durch abgestimmtes Verhalten zusammenwirken. Bei mittelbaren und unmittelbaren Mitunternehmern an einer Personengesellschaft, die an der Zwischengesellschaft beteiligt sind, wird nach § 7 Abs. 4 S. 2 AStG dieses abgestimmte Verhalten widerlegbar vermutet.

Merke | Mit der Konstellation einer doppelstöckigen Personengesellschaft, bei welcher eine ausländischen Untergesellschaft passive Einkünfte erzielt, ist das Beherrschungserfordernis bereits allein durch die Anteilseignerschaft der Obergesellschaft gegeben. Dies ergibt sich aus § 7 Abs. 3 S. 2 AStG. |

Die Frage ist, ob § 7 Abs. 4 S. 1 AStG bereits entsprechend restriktiv ausgelegt werden kann, sodass bereits ein abgestimmtes Verhalten in der ausländischen Personengesellschaft selbst das Beherrschungserfordernis erfüllt (Stoppek, IWB 25, 544, 548). Isoliert betrachtet kann hier der Wortlaut durchaus dafürsprechen. Allerdings stellt der Satz aus Sicht des systematischen Zusammenhangs auf eine Konstellation ab, bei welcher noch eine Beteiligung an einer weiteren ausländischen Einheit erforderlich ist.

Geht man davon aus, dass bereits ein Zusammenwirken der Mitunternehmer in der ausländischen Personengesellschaft selbst zur Beherrschung führt, könnte dies für internationale Kooperationen zwischen (eigentlich) fremden Dritten über eine ausländische Personengesellschaft als Projektgesellschaft problematisch sein. Werden über die ausländische Personengesellschaft Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter i. S. d. § 13 AStG bezogen, bedarf es keiner Beherrschung.

Praxistipp | In diesem Zusammenhang ist auf die geplante Einführung einer 10 %-Beteiligungsgrenze bei der Hinzurechnungsbesteuerung für Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter (§ 13 AStG-E) hinzuweisen (BMF, Referentenentwurf zum Mindeststeueranpassungsgesetz 6.8.25, s. unter www.iww.de/s14312). Durch diese Beteiligungsgrenze von 10 % soll laut der Gesetzesbegründung der Adminis-trierungsaufwand im Fall von Kleinstbeteiligungen insbesondere in Bezug auf mittelbare Beteiligungen deutlich vermindert werden. Gleichzeitig soll aber sichergestellt werden, dass Fälle mit erheblichen Auswirkungen auch künftig von der Hinzurechnungsbesteuerung erfasst werden; diese Änderung ist rückwirkend ab dem VZ 2022 vorgesehen. |

AUSGABE: PIStB 9/2025, S. 237 · ID: 50507432