Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Juli 2025 abgeschlossen.

SteuerplanungOptimierung der Konzernsteuerquote durch No-PE-Struktur?

| Für international tätige Konzerne spielt die Optimierung der Konzernsteuerquote eine wichtige Rolle, um im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen langfristig keine Nachteile zu erleiden. So kann der Konzern mit der besten Effective Tax Rate (ETR) z. B. im Rahmen eines Bieterverfahrens – bei sonst gleichen Rahmenbedingungen – den höchsten Kaufpreis aufgrund der besten Nachsteuerrendite zahlen. Vor diesem Hintergrund eines „Peer Pressures“ soll untersucht werden, ob durch Implementierung einer sog. „No-PE-Struktur“ – bei welcher eine inländische Betriebsstätte (Permanent Establishment, PE) vermieden wird – eine Absenkung der Konzernsteuerquote auch in bestehenden Strukturen erreicht werden kann. |

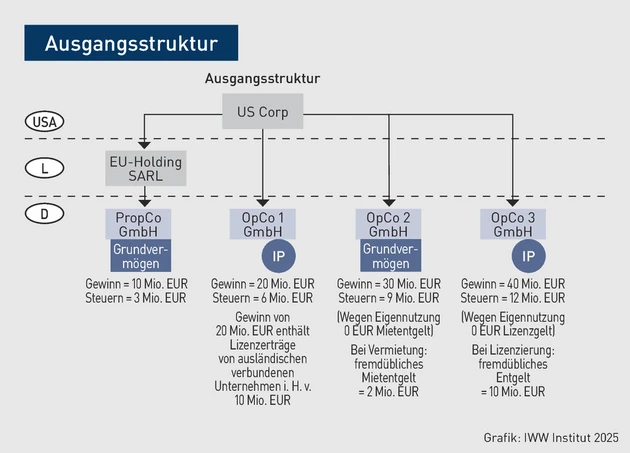

1. Musterfall

Der US-amerikanische Mischkonzern US Corp verfügt über vier deutsche GmbHs, welche hohe Gewinne von insgesamt 100 Mio. EUR erzielen. Konsequenterweise beträgt der Ertragsteueraufwand bei einem (vereinfachten) kombinierten Steuersatz von 30 % (15 % KSt unter Außerachtlassung des SolZ sowie 15 % GewSt) 30 Mio. EUR.

Nach Pillar 2 wird international eine Ertragsteuerbelastung von 15 % als angemessen angesehen, was auch zu einer Absenkung im Rahmen der deutschen Hinzurechnungsbesteuerung in § 8 Abs. 5 AStG von 25 % auf 15 % geführt hat. Vor diesem Hintergrund sowie dem erfreulichen BFH-Urteil vom 23.3.22 (III R 35/20 zu „No-PE-Strukturen“, vgl. hierzu auch Oppermann, PIStB 24, 142 ff.) stellt sich die Unternehmensleitung die Frage, ob und inwieweit für die deutschen Gesellschaften eine Gewerbesteuereinsparung und damit bestenfalls eine Reduzierung des nominalen Steuersatzes von 30 % auf lediglich 15,825 % Körperschaftsteuer (inklusive SolZ) möglich wäre. Nachfolgend sollen die einzelnen Fälle jeweils kurz separat vorgestellt werden.

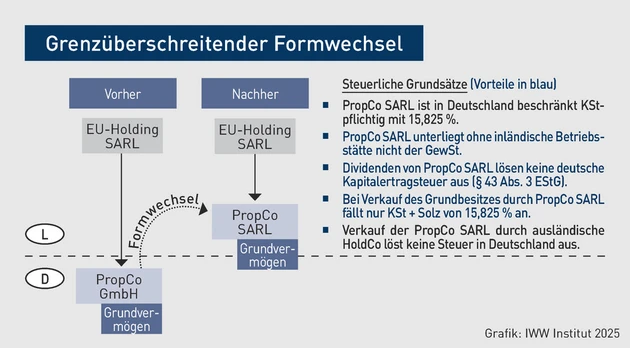

2. PropCo GmbH: Grundvermögen in Deutschland

In der letzten Betriebsprüfung wurde der deutschen PropCo GmbH die Anwendung der sogenannten „erweiterten Grundstückskürzung“ verweigert. Grund dafür waren schädliche Betriebsvorrichtungen. Daher unterliegen die Vermietungseinnahmen der GmbH, die umfangreichen Grundbesitz in Deutschland hat, auch der Gewerbesteuer. Aus diesem Grunde soll eine Sitzverlegung nach Luxemburg mit gleichzeitigem (sog. rechtsformkongruenten) Formwechsel in eine luxemburgische Sarl (GmbH aus deutscher Sicht) ohne Liquidierung der GmbH und Neugründung der Sarl vorgenommen werden. Diese Art der grenzüberschreitenden Umwandlung ist seit einigen Jahren möglich. Bis zur Umsetzung des UmRUG basierte sie auf der Rechtsprechung des EuGH und der deutschen OLG (vgl. hierzu Wilke, PIStB 18, 97 ff.). Ziel ist es, so die Entstehung von Gewerbesteuer in Deutschland zu vermeiden.

Es wird Einigkeit mit der Finanzverwaltung dahin gehend bestehen, dass der identitätswahrende Formwechsel als Wechsel des Rechtskleids – ähnlich zum Formwechsel einer GmbH in eine Aktiengesellschaft – keine Liquidationsbesteuerung nach § 11 KStG und mangels Übergangs von Vermögen auch keine Grunderwerbsteuer auslöst.

Das UmwStG ist aufgrund insoweit fehlender Rechtsgrundlage nicht anwendbar (vgl. Schönhaus/Müller, IStR 13, 178). Allerdings könnte sich durch den Formwechsel eine Aufdeckung stiller Reserven potenziell aus

- 1. einer Entstrickungsbesteuerung nach § 12 Abs. 1 KStG sowie

- 2. einer fiktiven Vollausschüttung analog zu § 12 Abs. 5 UmwStG vor dem Hintergrund eines Missbrauchs nach § 42 AO

ergeben.

Aus Beratersicht ist hierzu Folgendes zu konstatieren:

Ausschüttung vor dem Formwechsel |

- Zu 1) Entstrickungsbesteuerung: Nach dem grenzüberschreitenden Formwechsel unterliegt die PropCo Sarl immer noch der (beschränkten) Steuerpflicht nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f) S. 1 und 4 EStG, die abkommensrechtlich gemäß Art. 6 sowie Art. 13 Abs. 1 DBA-Luxemburg auch nicht eingeschränkt wird. Das Entfallen der Gewerbesteuerpflicht – vorausgesetzt die Real Estate Sarl verfügt nicht doch „versehentlich“ (weiterhin) über eine deutsche Betriebsstätte gemäß § 2 Abs. 1 GewStG – sollte analog zu Rn. 3.18 UmwSt-Erlass unschädlich sein (keine Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts i. S. d. § 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 UmwStG). Schließlich enthält das GewStG selbst keine Entstrickungsregeln wie den § 4 Abs. 1 S. 3 EStG oder § 12 Abs. 1 KStG, sodass stattdessen nach § 7 S. 1 GewStG auf die körperschaftsteuerliche Bemessungsgrundlage abgestellt wird und damit eine gewerbesteuerliche Entstrickung nur vorliegen kann, wenn es auch für Körperschaftsteuerzwecke zu einer Entstrickung kommt (so auch KStG Kommentar von Schnitger/Fehrenbacher, 2. Auflage, § 12 Rz. 62).Entfallen der Gewerbesteuerpflicht ist unschädlich

- Zu 2) Fiktive Vollausschüttung: Bei hohen Rücklagen und u. a. ohne Vorliegen einer Dividendenfreistellungsbescheinigung besteht die Gefahr, dass der grenzüberschreitende Formwechsel seitens der Finanzverwaltung als Gestaltungsmissbrauch i. S. v. § 42 AO gewertet werden könnte und § 12 Abs. 5 UmwStG ggf. analog anzuwenden wäre. Schließlich unterliegen zukünftige Dividenden der formgewechselten Real Estate Sarl mangels inländischer Geschäftsleitung oder inländischen Sitzes nicht mehr der deutschen Kapitalertragsteuer (vgl. § 43 Abs. 3 S. 1 EStG).Gefahr des Gestaltungsmissbrauchs nach § 42 AO (analog zu § 12 Abs. 5 UmwStG)

- Hierzu ist Folgendes zu konstatieren: Da im vorliegenden Sachverhalt keine Spezialregelung (wie § 12 Abs. 5 UmwStG) in einem Einzelsteuergesetz existiert, die der Verhinderung der vermeintlichen Steuerumgehung im Musterfall dient (vgl. § 42 Abs. 1 S. 2 AO), ist zu prüfen, ob ein Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten i. S. d. § 42 Abs. 2 AO vorliegt. Danach liegt ein Missbrauch vor, wenn

- eine rechtliche Gestaltung gewählt wird, die den wirtschaftlichen Vorgängen nicht angemessen ist,

- die gewählte Gestaltung beim Steuerpflichtigen oder einem Dritten im Vergleich zu einer angemessenen Gestaltung zu einem Steuervorteil führt,

- dieser Steuervorteil gesetzlich nicht vorgesehen ist und

- der Steuerpflichtige für die Gestaltung keine außersteuerlichen Gründe nachweist, die nach dem Gesamtbild der Verhältnisse beachtlich sind.

- Der Vorwurf eines Gestaltungsmissbrauchs sollte sich in der Regel entkräften lassen. Schließlich ist der grenzüberschreitende Formwechsel wesentlich kosten- und zeitgünstiger als eine Liquidation in Deutschland, gefolgt von einer Neugründung in Luxemburg. Daneben werden in der Praxis vielfach noch weitere wirtschaftliche/außersteuerliche Vorteile existieren, wenn ein Formwechsel in den Staat des Anteilseigners (hier: Luxemburg) vollzogen wird. Zusätzlich sollte die Betriebsprüfung auf ein aktuelles Urteil zur Kapitalertragsteuererstattung für Gewinnausschüttungen während der Liquidationsphase hingewiesen werden (FG Köln vom 26.10.22, 2 K 2446/19). Danach ist auch im Falle einer tatsächlichen Liquidation entgegen der Auffassung des Finanzamtes der Null-Steuersatz nach der Mutter-Tochter-Richtlinie grundsätzlich anwendbar, soweit es sich um Gewinne aus der Zeit vor der Auflösung der Gesellschaft handelt. Diese Erträge fallen unter § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG und fließen nicht gemäß § 43b Abs. 1 S. 4 EStG anlässlich der Liquidation zu.Außersteuerliche Gründe können in der Regel nachgewiesen werden

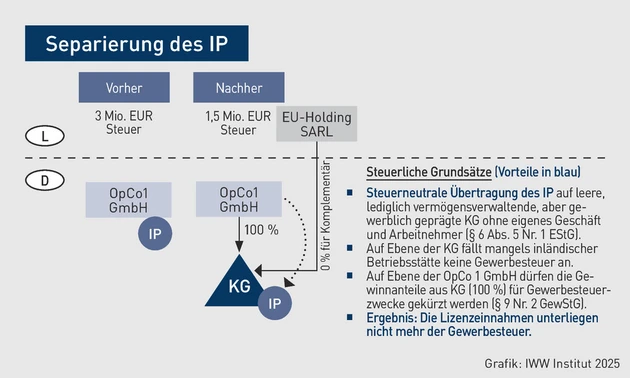

3. OpCo 1: Lizenzvergabe an verbundene Unternehmen

Die Vergabe von Lizenzen ermöglicht eine Verlagerung von Gewinnbestandteilen und stellt damit eine Möglichkeit zur Optimierung der Konzernsteuerquote dar. Dabei müssen die Lizenzzahlungen dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen. Für gewöhnlich wird die Lizenz von einer in einer Steueroase ansässigen Konzerngesellschaft an eine sich in einem Hochsteuerland befindliche Konzerneinheit vergeben, damit die Lizenzeinnahmen einer geringen Besteuerung unterliegen. Zum einen wird diese Art von Gestaltung vom OECD-MA begünstigt, da keine Quellensteuer gemäß Art. 12 OECD-MA auf Lizenzzahlungen anfallen und zum anderen ist eine quellensteuerfreie Weiterleitung der Lizenzen innerhalb der EU zwischen verbundenen Unternehmen aufgrund der Zins- und Lizenzrichtlinie, die in Deutschland im § 50g EStG übernommen wurde, geregelt. Für den klassischen Fall, dass die Lizenz an Deutschland als Hochsteuerland belastet wird, besteht mit der sog. Lizenzschranke nach § 4j EStG eine Abwehrmaßnahme gegen die Ausnutzung des Steuersatzgefälles mithilfe von Rechteüberlassungen zwischen grenzüberschreitenden verbundenen Unternehmen.

Im Ausgangsfall, in dem die Lizenzeinnahmen in Deutschland mit 30 % besteuert werden, führt dies aus Konzernsicht zu einer Verschlechterung der Konzernsteuerquote da die Lizenznehmer-Länder typischerweise einen unter 30 % liegenden Steuersatz haben werden. Somit ist die Steuerersparnis aufgrund der dortigen Lizenzaufwendungen kleiner als die deutsche Steuer auf die Lizenzeinnahmen.

Bei der ertragsteuerneutralen Implementierung der nachfolgenden No-PE-Struktur werden die IP-Rechte auf eine gewerblich geprägte Tochterpersonengesellschaft (KG) übertragen. Ausländischer Komplementär der KG ist eine ausländische Kapitalgesellschaft, die zur Geschäftsführung befugt ist (vgl. § 15 Abs. 3 Nr. 2 S. 1 EStG) und die Geschäftsführung tatsächlich aus dem Ausland ausübt. Somit wird in Deutschland eine inländische (Geschäftsleitungs-)Betriebsstätte vermieden und die Lizenzeinnahmen können in Deutschland als Quasi-Steueroase gewerbesteuerfrei vereinnahmt werden. Schließlich ist für die OpCo 1 GmbH eine Gewerbesteuerkürzung der Gewinnanteile aus der Tochter-KG nach § 9 Nr. 2 GewStG anwendbar, da die OpCo 1 GmbH unstreitig als Mitunternehmer des Gewerbebetriebs der KG anzusehen ist. Damit ergibt sich ein anderes, aus Konzernsicht positives Ergebnis, wenn in Deutschland die Besteuerung nur 15,825 % beträgt und im Ausland der Steuersatz über 15,825 % liegt.

Mit Blick auf § 42 AO empfiehlt sich aus Vorsichtsgründen die Dokumentation außersteuerlicher Gründe für die Separierung des IP. Oftmals kann hier insbesondere die Risikoabschottung in einer eigenen Gesellschaft, also die Risikodiversifikation, als Grund angeführt werden. Gleichwohl ist anzumerken, dass der hier erzielte Steuervorteil (Kürzung des Gewinnanteils für Gewerbesteuerzwecke) bei Beteiligung an einer gewerblichen Tochterpersonengesellschaft „gesetzlich vorgesehen“ ist und daher lediglich eine Umstellung auf eine steuereffizientere Struktur erfolgt.

Beachten Sie | Die Rechtsprechung zu § 42 AO ist hinsichtlich der Zwischenschaltung von Gesellschaften aus Sicht der Steuerpflichtigen erfreulich: „Ein Gestaltungsmissbrauch ist regelmäßig nicht gegeben, wenn ein Stpfl. – aus welchen Gründen auch immer – auf Dauer zwischen sich und eine Einkunftsquelle eine inländische Kapitalgesellschaft schaltet und alle sich daraus ergebenden Konsequenzen zieht. Dies gilt auch dann, wenn diese Kapitalgesellschaft nur die Anteile an einer anderen Kapitalgesellschaft hält und keine weiteren Geschäfte tätigt. Es obliegt der Entscheidung des Gesellschafters, den Umfang des unternehmerischen Tuns abzustecken“ (Schwarz/Pahlke/Keß, AO, § 42; Rz. 126 mit Verweis auf einschlägige BFH-Urteile). Sachliche Rechtfertigungsgründe, warum diese Einschätzung nicht auch für Tochterpersonengesellschaften einschlägig sein sollte, liegen m. E. insbesondere seit dem Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) nicht vor.

4. OpCo 2 und 3: eigengenutztes Grundvermögen sowie IP

Grundsätzlich gelten die Ausführungen unter 3. auch für die OpCo 2 und 3 entsprechend. Klarstellend ist lediglich auf zwei Besonderheiten hinzuweisen:

Für OpCo 2 kann neben der ertragsteuerneutralen Übertragung des Grundvermögens auf die gewerblich geprägte KG nach § 6 Abs. 5 Nr. 1 EStG auch eine zu 100 % grunderwerbsteuerneutrale Übertragung erfolgen. Nach § 5 Abs. 2 GrEStG wird bei einer Grundstücksübertragung eines Anteilseigners auf die Gesamthand die Grunderwerbsteuer in Höhe des Anteils nicht erhoben, zu dem der Veräußerer am Vermögen der Gesamthand beteiligt ist; dies sind im vorliegenden Fall 100 %, da der Komplementär wie üblich nur mit 0 % beteiligt ist. Die Abschaffung des Gesamthandsprinzips durch das MoPeG (BGBl I 21, 3436) lässt die Anwendung von § 5 Abs. 2 (sowie der Nachbehaltensfristen im § 5 Abs. 3 GrEStG) für 2024 bis 2026 unberührt. Schließlich hat der Gesetzgeber auf die Abschaffung des Gesamthandsprinzips reagiert. Um die Auswirkungen zu regulieren, wurde das Kreditzweitmarktförderungsgesetz (BGBl I 23 Nr. 411) verabschiedet. Im Rahmen dieses Gesetzes wurde ein neuer § 24 GrEStG eingeführt. Diese Regelung ist zunächst befristet und gilt für die Jahre 2024 bis 2026. Danach gelten rechtsfähige Personengesellschaften für Zwecke der Grunderwerbsteuer weiterhin als Gesamthand und konsequenterweise deren Vermögen als Gesamthandsvermögen. Damit ist die Inanspruchnahme der vorstehenden Vergünstigungen auch in den Jahren 2024 bis 2026 möglich.

Die aus der Vermietung (OpCo 2) bzw. Lizenzierung (OpCo 3) resultierenden Aufwendungen unterliegen bei der jeweiligen OpCo für gewerbesteuerliche Zwecke einer geringfügigen Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 Buchst. e) GewStG (12,50 % für Mietentgelte) sowie nach § 8 Nr. 1 ‚Buchst. f) GewStG (6,25 % für Lizenzen), soweit die Summe den Freibetrag von 200.000 EUR übersteigt.

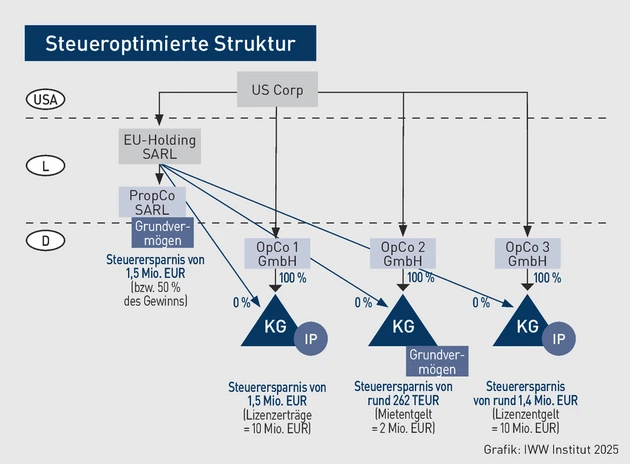

5. Steueroptimierte Endstruktur

Die steueroptimierte Endstruktur mit den jeweiligen Gewerbesteuerersparnissen im Musterfall ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

6. Anmerkungen zur No-PE-Struktur

In NRW liegt die zentrale Zuständigkeit für inländische Gewerbesteueroasen beim Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Essen. Wie der Auszug aus der Koalitionsvereinbarung in NRW (CDU/Grüne) 2022 bis 2027 zeigt, gibt es bereits einen „Kampf“ gegen inländische Gewerbesteueroasen:

Aus der Koalitionsvereinbarung in NRW (CDU/Grüne) 2022 bis 2027 |

„Wir werden den bestehenden Gewerbesteueroasen der Kommunen in Nordrhein-Westfalen entgegentreten. Im Gemeindefinanzierungsgesetz werden wir Regelungen verankern, die solche Gewerbesteueroasen unattraktiv machen und negative Schlüsselzuweisungen für solche Kommunen vorsehen, deren tatsächliche Gewerbesteuerhebesätze sehr deutlich unter den fiktiven Hebesätzen des Landes liegen. Die Finanzverwaltung des Landes wird Kommunen darin unterstützen, die tatsächlichen Standorte von Betrieben zu erkennen (Betriebsstättenprüfung).“ |

Für die No-PE-Struktur, bei der keine deutsche Gewerbesteuer anfällt, ist es entscheidend, dass die Voraussetzung „Keine Betriebsstätte in Deutschland“ sehr sorgfältig strukturiert und dokumentiert wird. Nachfolgend finden Sie hierzu eine allgemeine Checkliste für die Praxis, mit deren Hilfe geprüft und dokumentiert werden kann, dass ausländische Kapitalgesellschaften (mit statutarischem Sitz im Ausland) den Ort der Geschäftsleitung nicht unbewusst in Deutschland begründen. Dies ist wichtig, um die Abschirmwirkung vor der deutschen Besteuerung beizubehalten (in Anlehnung an den FGS-Webcast von Engelen/Tcherveniachki vom 25.4.24):

Checkliste / |

Beachten Sie | In der Gestaltungsberatung lassen sich selbst „kritische“ Fälle gleichwertiger Geschäftsführeraufgaben bei mehreren Geschäftsführern durch ein Letztentscheidungsrecht des ausländischen Geschäftsführers im Rahmen einer Geschäftsordnung rechtssicher regeln. Hierdurch sollte sich der Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung i. S. d. § 10 AO an dem ausländischen Tätigkeitsort – Büro oder Homeoffice – des lokalen Geschäftsführers befinden, sodass keine deutschen steuerlichen Konsequenzen eintreten (vgl. hierzu Ungemach/Stefaner, PIStB 22, 87 ff.) |

|

|

|

|

1) Anmerkung zu Punkt 5: Dies spielt bei sog. Basisgesellschaften (Holding-, Finanzierungs- und vermögensverwaltenden Gesellschaften), bei denen kein wirkliches Tagesgeschäft abgesehen von der Vereinnahmung von Dividenden, Zinsen und/oder Lizenzen besteht, eine wichtige Rolle.

Mit Blick auf inländische Grundstücke sei zusätzlich auf die Leitlinien zur Vermeidung einer inländischen Betriebsstätte hingewiesen, in denen insbesondere auf Besonderheiten wie dem Einsatz von „Dienstleistern“ (Managementgesellschaftern, Hausverwaltern, etc.) eingegangen wird (vgl. Oppermann PIStB 24, 147 ff.).

Deutschland nunmehr als „Quasi-Steueroasenstaat“ |

AUSGABE: PIStB 7/2025, S. 188 · ID: 50360322