Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe März 2025 abgeschlossen.

Der praktische FallSteuerliche Herausforderungen bei internationalen Carve-out-Transaktionen

| Die guten Unternehmensteile behalten, die schwachen ausgliedern: Mithilfe von Carve-outs können sich Konzerne wieder auf ihr Kerngeschäft fokussieren. Im Unterschied zu klassischen M&A-Transaktionen wird bei einem Carve-out nicht das gesamte Unternehmen verkauft. Vielmehr erfolgt ein „Herausschnitzen“ (Carve-out) eines – oftmals rechtlich unselbstständigen – Unternehmensteils oder Geschäftsbereichs eines Konzerns zu einer rechtlich selbstständigen Einheit. Häufig wird ein Carve-out auch als Vorbereitung für eine Veräußerung oder einen Börsengang gesehen. Auf typische steuerliche Herausforderungen soll nachfolgend anhand eines Praxisfalls näher eingegangen werden. |

Inhaltsverzeichnis

- 1. Musterfall

- 2. Typische Herausforderungen

- 3. Umhängung von Gesellschaften

- 4. Eliminierung von Gesellschaften

- 5. Eliminierung/Transfer konzerninterner Forderungen

- 6. Konzerninterne Finanzierung

- 7. Neuabschluss gruppeninterner Dienstleistungsverträge

- 8. Grenzüberschreitende Dividendenausschüttung

- 9. Sonstiges

1. Musterfall

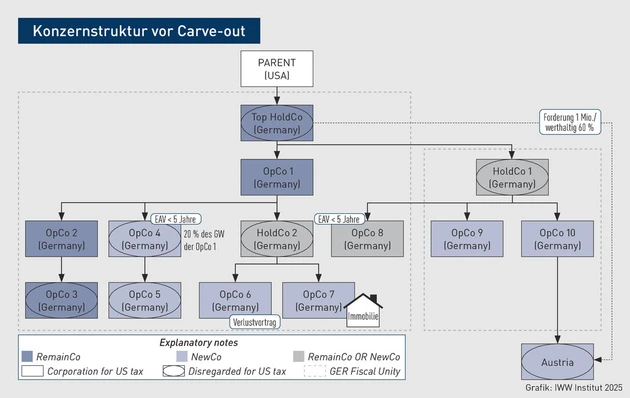

Ein US-amerikanischer Konzern plant, aus nicht steuerlichen Gründen, bis Ende 2025 das Carve-out-Geschäft in mehreren europäischen Ländern in eine eigene rechtliche Struktur zu überführen. Anschließend soll ein Verkauf mittels Share Deal an einen fremden Dritten im dritten Quartal in 2026 erfolgen. Als Zielstruktur des Carve-outs für Deutschland sollen die OpCo 4, 5, 6 und 7 möglichst ertragsteuerneutral und ohne das Entstehen von (mehrfacher) Grunderwerbsteuer in die rechts abgebildete bisherige zweite ertragsteuerliche Organschaftsgruppe der OpCo 9 und 10 mit der HoldCo 1 als oberster Organträgerin „übertragen“ werden.

2. Typische Herausforderungen

Ziel eines Carve-outs ist es i. d. R., sowohl für den ursprünglichen Gesamtkonzern als auch für das neue Unternehmen Vorteile zu schaffen, um den jeweiligen Geschäftsbereichen eine verbesserte Fokussierung und Wachstumsmöglichkeiten zu ermöglichen. Je stärker der herauszulösende Unternehmensteil dabei mit dem Gesamtkonzern verbunden ist – bspw. durch ein gemeinsames Cash-Management-System, die Einbindung in Produktion, Vertrieb, Research & Development sowie umfangreiche Liefer- und Leistungsbeziehungen –, desto umfangreichere rechtliche, bilanzielle und steuerliche Herausforderungen ergeben sich.

Die nachfolgende Übersicht in Anlehnung an eine Webcast-Reihe von DLA Piper zu „International Corporate Reorganizations“ im September 2024 dient als roter Faden für die Falllösung:

Typische steuerrechtliche Aspekte bei Carve-out-Transaktionen | |

1) | Bei Umhängung von Gesellschaften

|

2) | Eliminierung von Gesellschaften

|

3) | Eliminierung/Transfer Intercompany Forderungen

|

4) | Konzerninterne Finanzierung

|

5) | Neuabschluss gruppeninterner Dienstleistungsverträge

|

6) | Grenzüberschreitende Dividendenausschüttung

|

3. Umhängung von Gesellschaften

Zum Musterfall ist Folgendes anzumerken: Die Organgesellschaft OpCo 6 verfügt über alte Verlustvorträge für Körperschaftsteuerzwecke, die aufgrund der ertragsteuerlichen Organschaft mit der HoldCo 2 seit dem Jahr 2010 „eingefroren“ sind. Ebenfalls seit 2010 besteht ein Organschaftsverhältnis der OpCo 7 – welche über Grundbesitz verfügt – mit der HoldCo 2. Der Ergebnisabführungsvertrag (EAV) zwischen der Opco 1 und der Opco 4 besteht erst seit dem 1.1.22 und damit noch keine vollen fünf Zeitjahre, wohingegen der EAV zwischen OpCo 4 und 5 seit mehr als fünf Jahren besteht.

3.1 Lückenlose Organschaft

Die Organgesellschaften OpCo 6 und OpCo 7 sollen „schlicht“ an die HoldCo 1 verkauft werden, wodurch im Falle von stillen Reserven ein 5%iger steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn nach § 8b Abs. 2 und 3 KStG entsteht. Der Kaufpreis wird von der HoldCo 1 über eine Intercompany-Finanzierungsgesellschaft in den USA der NewCo-Gruppe fremdfinanziert (Aspekt Nr. 4; siehe dazu unter 6. Konzerninterne Finanzierung). Hierzu soll ein Share Purchase Agreement (SPA) Anfang Dezember unterzeichnet werden, wonach beide Gesellschaften zum Ablauf des 31.12.24 (24:00 Uhr) im Rahmen einer sog. Mitternachtstransaktion an die HoldCo 1 übertragen werden. Hierdurch können die beiden Organgesellschaften für das Kalenderjahr 2024 noch in die Organschaft der HoldCo 2 (und somit Top HoldCo) eingezogen werden, wohingegen für das Jahr 2025 eine nahtlose Neubegründung einer ertragsteuerlichen Organschaft mit der HoldCo 1 möglich ist (so auch Lappe/Gattringer, Carve-out-Transaktionen, 2. Auflage, 372 mit Verweis auf u. a. R 14.4 Abs. 2 S. 1 f. KStR). Schließlich wird das Kriterium der finanziellen Eingliederung (§ 14 Abs. 1 Nr. 1 KStG) von der HoldCo 2 für 2024 sowie der HoldCo 1 für 2025 erfüllt.

3.2 Verlustvorträge

Der eingefrorene Körperschaftsteuerverlustvortrag der OpCo 6 geht nicht unter. Für diese konzerninterne Transaktion greift in jedem Falle die sog. Konzernklausel nach § 8c Abs. 1 S. 4 KStG ein. Mit Blick auf den im dritten Quartal 2026 anvisierten indirekten Verkauf an einen externen Dritten bleibt der Verlustvortrag nur dann erhalten, wenn ein Anwendungsfall der sog. Stille-Reserven-Klausel nach § 8c Abs. 1 S. 5 bis 8 KStG oder der Sanierungsklausel nach § 8c Abs. 1a KStG oder § 8d KStG vorliegt.

3.3 Grunderwerbsteuer

Mit Blick auf den Grundbesitz der OpCo 7 ist sicherzustellen, dass fristgerechte und vollständige Grunderwerbsteueranzeigen versendet werden, um – nach Auffassung der Finanzverwaltung – nur einmal Grunderwerbsteuer zahlen zu müssen. Der Erwerb von mindestens 90 % der Anteile an der OpCo 7 (hier: 100 %) durch die HoldCo 1 GmbH löst Grunderwerbsteuer in Bezug auf das der OpCo 7 gehörende Grundstück aus, und zwar zum Zeitpunkt des Abschlusses des Verpflichtungsgeschäftes in Form des SPA (Anteilsvereinigungstatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG in Form der Übertragung vereinigter Anteile als Signing-Tatbestand) und zum Zeitpunkt des Erfüllungsgeschäftes (Bewegungstatbestand des § 1 Abs. 2b GrEStG als Closing-Tatbestand).

Gesetzlich ist zwar grundsätzlich ein Anwendungsvorrang des Closing-Tatbestands im § 1 Abs. 3 GrEStG vorgesehen (… , soweit eine Besteuerung nach den Absätzen 2a und 2b nicht in Betracht kommt …), sodass Grunderwerbsteuer in dem vorstehenden Fall grundsätzlich nur für den Closing-Tatbestand festzusetzen sein sollte. Allerdings geht die Finanzverwaltung davon aus, dass es sich bei den Vorschriften zum Signing-Tatbestand und zum Closing-Tatbestand um parallel anwendbare Grunderwerbsteuertatbestände handelt, sofern – wie im Musterfall und der Praxis üblich – Signing und Closing zeitlich nicht zusammenfallen. Bei Anwendung dieser Auffassung fiele bei Share Deals Grunderwerbsteuer grundsätzlich doppelt an, was nicht zu überzeugen vermag (s. auch Wälzholz, DNotZ 24, 324.

Hierauf hat der Gesetzgeber zwar durch die Einführung einer Korrekturvorschrift in § 16 Abs. 4a GrEStG mit dem JStG 2022 reagiert. Danach ist eine Festsetzung von Grunderwerbsteuer für den Signing-Tatbestand aufzuheben, wenn es zum Closing der Transaktion und damit zum grunderwerbsteuerbaren Bewegungstatbestand des § 1 Abs. 2a oder 2b GrEStG kommt. Diese Korrekturvorschrift ist grundsätzlich zu begrüßen, allerdings wurde parallel ein neuer § 16 Abs. 5 GrEStG eingeführt. Diese Vorschrift sieht vor, dass § 16 Abs. 4a GrEStG nur Anwendung findet, wenn sowohl der Signing- als auch der Closing-Tatbestand rechtzeitig und vollständig vom Steuerpflichtigen gegenüber dem zuständigen Finanzamt angezeigt wurde.

Solche Anzeigen sind grundsätzlich sowohl innerhalb von zwei Wochen nach Signing als auch zwei Wochen nach Closing vorzunehmen und müssen u. a. Informationen zu dem betreffenden Grundstück (Grundbuch, Kataster, Adresse, Größe, Art der Bebauung), der Grundstücksgesellschaft und zum Veräußerer und Erwerber enthalten. Bei Steuerschuldnern, die im Ausland ansässig sind, verlängert sich die Frist auf vier Wochen.

Merke | Wird die Signing- oder die Closing-Anzeige nicht ordnungsgemäß (d. h. zu spät oder unvollständig) gegenüber dem örtlich zuständigen Finanzamt abgegeben, droht doppelte Grunderwerbsteuer. Für den Fall einer nicht ordnungsgemäßen Anzeige verbleibt dann nur der Finanzrechtsweg, um zu klären, ob ein Closing-Tatbestand nicht als rückwirkendes Ereignis für die Signing-Tatbestände anzusehen ist, sodass eine Besteuerung nach den Signing-Tatbeständen entfällt. |

3.4 Steuerneutrale Abspaltung vs. Mitternachtsveräußerung

Hinsichtlich der Opco 1 bietet sich eine Separierung des RemainCo- und NewCo-Business im Rahmen einer Abspaltung auf die bestehende HoldCo 1 an, wobei die OpCo 1 neue Anteile an die Top HoldCo gewährt. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach § 15 UmwStG, da die Top HoldCo als Übernehmerin eine Kapitalgesellschaft ist. Eine steuerneutrale Abspaltung – d. h. die Fortführung der Buchwerte (§ 11 Abs. 2 und § 13 Abs. 2 UmwStG) – scheitert vorliegend zwar nicht am sog. doppelten Teilbetriebserfordernis, wonach bei der übertragenden OpCo 1 ein Teilbetrieb verbleiben muss und die übernehmende Zielgesellschaft (die HoldCo 1) einen Teilbetrieb übernehmen muss (§ 15 Abs. 1 S. 2 UmwStG); schließlich gilt die 100%ige Beteiligung an der OpCo 4 als Teilbetrieb (vgl. § 15 Abs. 1 S. 3 UmwStG). Die steuerneutrale Abspaltung scheitert vorliegend aber an der durch das Wachstumschancengesetz verschärften Missbrauchsklausel des § 15 Abs. 2 S. 2 ff. UmwStG (Veräußerung an außenstehende Personen wird vollzogen oder vorbereitet).

Im Jahr 2021 entschied der BFH zugunsten der Steuerpflichtigen, dass § 15 Abs. 2 S. 3 a. F. UmwStG (Vorbereitung einer Veräußerung) kein eigenständiger Ausschlussgrund für eine Buchwertfortführung ist, sondern nur den Einleitungssatz für die Nachspaltungsveräußerungssperre i. S. d. nachfolgenden § 15 Abs. 2 S. 4 UmwStG bildet (BFH 11.8.21, I R 39/18, DStR 22, 41). Ob eine Veräußerung von Anteilen an einer „Spaltgesellschaft“ schädlich ist, richtet sich hiernach allein nach der 20%-Grenze des § 15 Abs. 2 S. 4 UmwStG. Soweit das abgespaltene Vermögen maximal 20 % des vorherigen Gesamtunternehmenswertes ausgemacht hat, blieb es nach dem BFH bei der Buchwertfortführung. Hierauf hat der Gesetzgeber durch ein Nichtanwendungsgesetz reagiert und u. a. die Veräußerungsvorbereitung als eigenständigen Ausschlussgrund in § 15 Abs. 2 S. 2 UmwStG n. F. mit aufgenommen: Das heißt, eine Buchwertfortführung für das abgespaltene Vermögen wird versagt, „wenn durch die Spaltung die Veräußerung an außenstehende Person vollzogen oder vorbereitet wird.“

In den Fällen, in denen eine Veräußerung durch die Spaltung vorbereitet wird, ist ein Buchwertansatz daher rückwirkend nicht möglich, wenn innerhalb von fünf Jahren nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag eine Veräußerung mindestens eines Anteils an einer an der Spaltung beteiligten Körperschaft an außenstehende Personen erfolgt. Wann eine Vorbereitung einer Veräußerung vorliegt, definiert das Gesetz nicht. Nach der Gesetzesbegründung ist von einer Veräußerungsvorbereitung auszugehen, wenn im Zeitpunkt der Spaltung entweder eine konkrete Veräußerungsabsicht besteht oder eine solche nicht nur hypothetisch in Betracht gezogen wird; dies wird bei Carve-out-Transaktionen – wie im Musterfall – vielfach zu bejahen sein.

Beachten Sie | Bei Anteilsveräußerungen, die mehr als 20 % des vorherigen Gesamtunternehmenswerts ausmachen, kommt es nicht auf die Frage der Veräußerungsabsicht an, weil sie unwiderleglich vermutet wird, wenn innerhalb von fünf Jahren nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag solche Anteile an einer an der Spaltung beteiligten Körperschaft an außenstehende Personen veräußert werden. Dies entspricht bereits dem bisherigen Verständnis von § 15 Abs. 2 S. 4 a. F. UmwStG.

Der große Vorteil der Spaltung gegenüber einer Mitternachts-Veräußerung zum 31.12.24 ist, dass der EAV zwischen der OpCo 4 als Organgesellschaft und der OpCo 1 als Organträgerin – welcher noch nicht fünf Zeitjahre durchgeführt ist – auf die HoldCo 1 als neue Organträgerin übertragen wird. Damit lässt sich die Frage des Vorliegens eines wichtigen Grundes für eine vorzeitige Beendigung des EAV (§ 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 2 KStG) umgehen.

Sollte jedoch aus Zeitgründen keine Abspaltung möglich sein, sondern ein (Mitternachts-)Verkauf angestrebt werden, ist dies mit einer gewissen Rechtsunsicherheit verbunden. Der BFH (13.11.13, I R 45/12, BStBl II 14, 486) hatte im Fall der Veräußerung einer Organbeteiligung innerhalb eines Konzerns das Vorliegen eines – eigenständigen nach steuerlichen Maßstäben – wichtigen Grundes verneint. Die Reichweite des Urteils ist nach wie vor ungeklärt, da ein spezieller Fall zu entscheiden war, der nicht auf jede Konzernkonstellation übertragbar ist. Daher gilt derzeit Folgendes:

- Ein direkter Verkauf der Organgesellschaftsbeteiligung an den Käufer als unabhängigen Dritten innerhalb der fünfjährigen Mindestvertragslaufzeit sollte aus steuerlicher Sicht stets einen anzuerkennenden wichtigen Grund darstellen.

- Eine vorherige konzerninterne Umhängung zwecks anschließenden Verkaufs / anschließender Übertragung des kompletten NewCo-Business an einen Käufer als unabhängigen Dritten innerhalb der fünfjährigen Mindestvertragslaufzeit ist mit Rechtsunsicherheit behaftet. Wenig hilfreich ist die „Kann“-Formulierung hinsichtlich der in R 14.5 Abs. 6 S. 2 KStR genannten Gründe. Rechtssicherheit kann hier lediglich durch Einholung einer verbindlichen Auskunft erreicht werden (so auch Lappe/Gattringer, Carve-out-Transaktionen, 2. Auflage, 375).

4. Eliminierung von Gesellschaften

Zum Musterfall ist Folgendes anzumerken: Die Organgesellschaft OpCo 8 befindet sich in einer sog. Klammerorganschaft mit der Top HoldCo. Das heißt, aufgrund eines EAV seit dem 1.1.21 zwischen der Top HoldCo sowie der OpCo 8 besteht ein Organschaftsverhältnis, welches sich noch in der fünfjährigen Mindestvertragslaufzeit befindet. In der Zwischenzeit hat die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit eingestellt und zahlt nur noch Pensionen an ehemalige Arbeitnehmer aus. Aus dem vorliegenden Grund ist die Gesellschaft „grau“ gekennzeichnet, da sie eigentlich weder für die RemainCo- noch für die NewCo-Gruppe benötigt wird.

Die OpCo 8 soll im Jahre 2026 side-stream auf die OpCo 9 mit ertragsteuerlicher Rückwirkung auf den 31.12.25 verschmolzen werden. Hierdurch wird der EAV vor Ablauf von fünf Jahren – und damit während der fünfjährigen Mindestvertragslaufzeit – beendet, sodass die steuerliche Anerkennung der Organschaft seit dem 1.1.24 rückwirkend entfallen könnte. Nach h. M. stellt die Verschmelzung zur Aufnahme aber aus zivilrechtlicher sowie steuerlicher Sicht einen wichtigen Grund für eine vorzeitige Beendigung des EAV dar (vgl. bspw. Frotscher/Drüen, § 14 KStG Rn. 977 zur Verschmelzung und Spaltung der Organgesellschaft). Daher sollte es nicht zum Vorliegen einer von Anfang an verunglückten Organschaft kommen, mit der Folge, dass das Einkommen der OpCo 8 auf Ebene dieser Gesellschaft selbst zu versteuern wäre und die tatsächlichen Ergebnisabführungen der OpCo 8 an die Top Holding als verdeckte Gewinnausschüttungen umqualifiziert werden müssten.

5. Eliminierung/Transfer konzerninterner Forderungen

Zum Musterfall ist Folgendes anzumerken: Die Top HoldCo besitzt ein Intercompany Downstream Loan gegenüber Austria i. H. v. 1 Mio. EUR. Werthaltig sind nur 600 TEUR. Diese Darlehensforderung soll – um Geschäftsbeziehungen zwischen RemainCo und NewCo zu separieren – an die HoldCo 1 in Höhe des werthaltigen Teils verkauft werden. Die Top HoldCo wird aus dem Verkauf der Darlehensforderung einen Verlust i. H. v. 400 TEUR erzielen. Die steuerliche Abzugsfähigkeit des Verlusts regelt § 8b Abs. 3 S. 4 ff. KStG. Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Rechtshandlungen, die von einem unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 25 % beteiligten Gesellschafter oder einer dem Gesellschafter nahestehenden Person i. S. d. § 1 Abs. 2 AStG gewährt wurden, können steuerlich grundsätzlich nicht in Abzug gebracht werden, es sei denn, dem Veräußerer gelingt der sog. Nachweis des Drittvergleichs. Hierzu muss er nachweisen, dass angesichts des Verschuldungsgrads der Kapitalgesellschaft, ihrer wirtschaftlichen Aussichten und ihrer zur Deckung des Darlehens zur Verfügung stehenden Wirtschaftsgüter auch ein unabhängiger Dritter ein Darlehen zu vergleichbaren Konditionen vergeben hätte.

Für die HoldCo 1 als Käuferin einer Darlehensforderung unter dem Nennwert ist wichtig zu beachten, dass künftige (weitere) Wertminderungen ggf. auch dem Abzugsverbot nach § 8b Abs. 3 S. 4 ff. KStG unterliegen. Im Gegensatz dazu wären potenzielle Gewinne – beispielsweise bis zu 400 TEUR aus einer vollständigen Darlehensrückzahlung von 1 Mio. EUR, da diese die Anschaffungskosten von 600 TEUR übersteigt – voll steuerpflichtig.

Erwerb der Forderung durch ausländische Gesellschaft der NewCo-Gruppe |

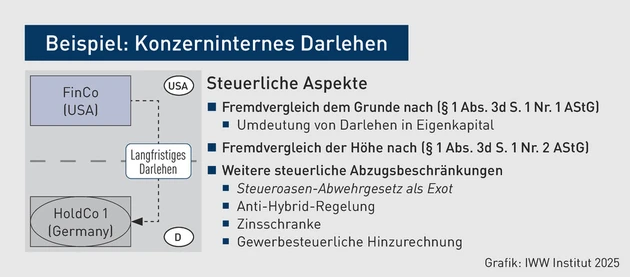

6. Konzerninterne Finanzierung

In internationalen Unternehmensgruppen wurden und werden Finanzierungsbeziehungen (ebenso wie die Überlassung immaterieller Werte, s. Kapitel 7) genutzt, um durch Steuerarbitrage die Steuerlast der gesamten Unternehmensgruppe zu reduzieren. Daher gibt es in Deutschland als klassisches Hochsteuerland diverse Maßnahmen, die den Abzug des „übermäßigen“ Zinsaufwands – welcher im Ausland zu einem (deutlich) niedrigeren als dem deutschen Steuersatz versteuert wird – verhindern sollen. An dieser Stelle soll nicht im Einzelnen auf die jeweiligen Steuerabzugsbeschränkungen eingegangen werden. Vielmehr dient die nachfolgende Übersicht als Checkliste von möglichen Steuerabzugsbeschränkungen. Kursiv sind der Vollständigkeit halber Abzugsbeschränkungen aufgeführt, die zwar nicht für das Beispiel einschlägig sind, aber ggf. bei Transaktionen mit Unternehmen in Steueroasen zu prüfen wären.

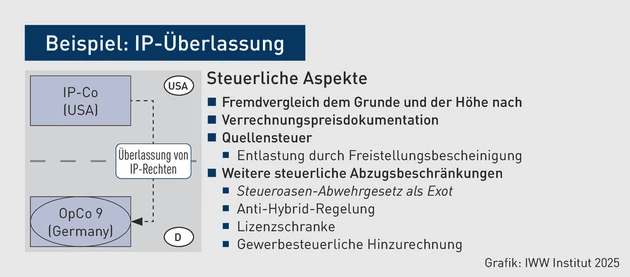

7. Neuabschluss gruppeninterner Dienstleistungsverträge

Bei der Abspaltung eines Geschäftsbereichs ist es oft erforderlich, bestehende gruppeninterne Dienstleistungsverträge neu abzuschließen. Eine besondere Herausforderung ist dabei die Überlassung von IP, da sie grundsätzlich Quellensteuern nach § 50a EStG auslösen kann. Zwar ermöglichen viele von Deutschland abgeschlossene DBA eine Reduzierung der Quellensteuer auf 0 % (Art. 11 OECD-MA), sofern § 50d Abs. 3 EStG beachtet wird. Allerdings ist dafür in der Regel eine vorherige Freistellungsbescheinigung des BZSt erforderlich.

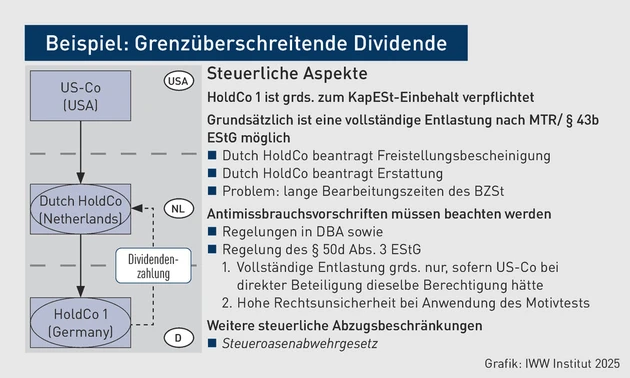

8. Grenzüberschreitende Dividendenausschüttung

Abschließend sollte die Struktur so gestaltet werden, dass bei Gewinnrepatriierungen keine unnötigen Kapitalertragsteuern auf Dividenden anfallen. Besonders die bisher übliche Zwischenschaltung einer europäischen Holding in den Niederlanden ist durch die Neufassung des § 50d Abs. 3 EStG mit erheblicher Rechtsunsicherheit behaftet. Da die HoldCo in den USA die Quellensteuerreduktion nicht nach dem DBA-Niederlande oder der Mutter-Tochter-Richtlinie, sondern ggf. nach dem DBA-USA beanspruchen muss, fehlt eine einheitliche Anspruchsgrundlage. Der Motivtest nach § 50d Abs. 3 S. 2 EStG muss erfüllt werden. Daher kann es vorteilhaft sein, die deutsche (Teil-)Struktur möglichst weit oben, direkt unterhalb der Konzernspitze anzusiedeln.

9. Sonstiges

Nachfolgend werden noch weitere steuerliche Herausforderungen, Fallstricke und Gestaltungsmöglichkeiten angeführt, die ggf. zu prüfen wären (in Anlehnung an Lappe/Gattringer, Carve-out-Transaktionen, 2. Auflage, 311 ff.):

9.1 Transaktionskosten

Insbesondere aus Käufersicht stellt sich vielfach die Frage, ob Transaktionskosten aktivierungspflichtige Anschaffungsnebenkosten oder sofort abziehbare Betriebsausgaben darstellen (s. dazu Büning/Lorberg, BB 17, 2859 ff.).

9.2 Ausnutzung der siebenjährigen Sperrfrist (§ 22 Abs. 1 UmwStG)

Die konzerninterne Bündelung oder Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern erfolgt häufig – neben der Abspaltung – durch eine Ausgliederung, die steuerlich als Einbringung nach § 20 UmwStG gilt. Werden die Anteile der Tochtergesellschaft mit den ausgegliederten Wirtschaftsgütern innerhalb von sieben Jahren nach der Einbringung veräußert, liegt eine Sperrfristverletzung vor. In diesem Fall sind die stillen Reserven für jedes noch nicht abgelaufene Jahr pro rata temporis rückwirkend aufzudecken (§ 22 Abs. 1 UmwStG). Nach § 23 Abs. 2 UmwStG kommt es zu einer Buchwerterhöhung in der Steuerbilanz der Tochtergesellschaft, sodass die steuerlichen Folgen eines Asset Deals sowohl für Verkäufer als auch für Käufer eintreten.

Steuerlicher Gestaltungsspielraum durch Nutzung des Rückwirkungszeitraums |

9.3 Steuerstundungseffekt durch Earn-out Klauseln

Grundsätzlich sind Veräußerungsgewinne stichtagsbezogen auf den Veräußerungszeitpunkt zu ermitteln. Eine Ausnahme gilt jedoch für einen variablen Kaufpreis, der von zukünftigen Erfolgsgrößen wie Umsatz oder Gewinn der veräußerten Gesellschaft abhängt. Diese Rechtsprechung hat der BFH auch für Veräußerungsgewinne i. S. d. § 8b Abs. 2 KStG bestätigt, sodass durch entsprechende Earn-out Klauseln eine Streckung von Besteuerungsfolgen (Steuerstundungseffekt) erzielt werden kann (BFH 19.12.18, I R 71/16, BStBl II 19, 493).

9.4 Weitere Carve-out-Herausforderungen

Hier ist u. a. an die Purchase Price Allocation zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises, Haftungstatbestände, Debt-Push-Down-Gestaltungen (s. Oppermann/Gaßmann, PIStB 21, 280 ff.) sowie die § 6b EStG-Rücklage zu denken.

Fazit | Die Herausforderungen bei Carve-out-Transaktionen sind vielfältig und komplex: von der korrekten Beendigung von Organschaften über die Minimierung von grunderwerbsteuerbaren bzw. -pflichtigen Vorgängen bis hin zu Steuerstundungseffekten durch Earn-out Klauseln und zahlreichen weiteren Aspekten. Eine gründliche Planung und Beratung sind unerlässlich, um unerwartete steuerliche Konsequenzen zu vermeiden und die Transaktion erfolgreich zu gestalten. |

AUSGABE: PIStB 3/2025, S. 72 · ID: 50205177