Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe März 2025 abgeschlossen.

AbkommensrechtPilot im internationalen Luftverkehr ist kein Grenzgänger

| Ein im internationalen Luftverkehr tätiger Pilot ist kein Grenzgänger i. S. d. Art. 15a Abs. 2 S. 1 DBA-CH, weshalb die Einkünfte gemäß Art. 15 Abs. 3 DBA-CH im Inland besteuert werden können, da die Tätigkeit „an Bord eines Luftfahrzeugs im internationalen Luftverkehr“ ausgeübt wird (BFH 1.8.24, VI R 32/21). |

Sachverhalt

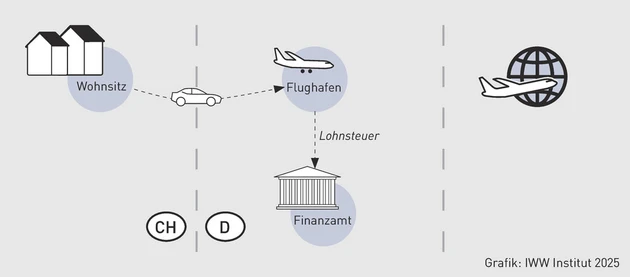

Der Pilot wohnt in der Schweiz und ist bei einem deutschen Luftfahrtunternehmen (Arbeitgeber) im internationalen Luftverkehr angestellt. Arbeitsvertraglich war der Pilot dem im Inland liegenden Flughafen in D-Stadt zugeordnet, von dem aus die Starts und Landungen als Pilot im internationalen Luftverkehr erfolgten. Von seinem Arbeitslohn behielt der Arbeitgeber Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag ein, die an das Finanzamt abgeführt wurden.

Der Pilot beantragte 2018 die Erstattung überzahlter Lohnsteuer, da diese die Quellensteuer von 4,5 % gemäß Art. 15a DBA-Schweiz überstiegen habe. Er argumentierte, als Grenzgänger steuerlich begünstigt zu sein, da er nach Flügen i. d. R. an seinen Wohnsitz in der Schweiz zurückkehre.

Art. 15a Abs. 1 DBA-CH „Grenzgängerregelung“ |

Ungeachtet des Art. 15 können Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die ein Grenzgänger aus unselbstständiger Arbeit bezieht, in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem dieser ansässig ist. Zum Ausgleich kann der Vertragsstaat, in dem die Arbeit ausgeübt wird, von diesen Vergütungen eine Steuer im Abzugsweg erheben. Diese Steuer darf 4,5 vom Hundert des Bruttobetrages der Vergütungen nicht übersteigen, wenn die Ansässigkeit durch eine amtliche Bescheinigung der zuständigen Finanzbehörde des Vertragsstaates, in dem der Steuerpflichtige ansässig ist, nachgewiesen wird. Art. 4 Abs. 4 bleibt vorbehalten. |

Das FA lehnte den Antrag ab. Bei den mehrtägigen Flugreisen des Pilots handele es sich aufgrund der während der Interkontinentalflüge geltenden Ruhezeiten nicht jeweils um eine Arbeitseinheit. Mit den Ruhezeiten ende die berufliche Tätigkeit. Daraus ergaben sich aus Sicht der Finanzverwaltung im Streitjahr 68 Nichtrückkehrtage, weshalb die Grenzgängerregelung nicht greife. Zudem sei gemäß Art. 15 Abs. 3 DBA-Schweiz das Besteuerungsrecht Deutschland zuzuweisen, da sich dort die Geschäftsleitung des Unternehmens L befinde. Das FG wies die Klage des Piloten ab. Die Revision des Piloten war erfolglos.

Entscheidungsgründe

Das FG hat zu Recht entschieden, dass der Pilot keinen Anspruch auf Erstattung der einbehaltenen und abgeführten Lohnsteuer hat.

Die beschränkte Steuerpflicht des Piloten gemäß § 1 Abs. 4 i. V. m. § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. e), § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG war unstreitig. Da er die Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit an Bord eines Luftfahrzeugs im internationalen Luftverkehr erzielt hat und der Arbeitgeber seine tatsächliche Geschäftsleitung im Inland hatte, steht Deutschland das Besteuerungsrecht zu. Deutschland hat die Einkünfte auch tatsächlich besteuert.

Art. 15 Abs. 3 DBA-CH |

[…] Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels können Vergütungen für unselbstständige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges im internationalen Verkehr […] ausgeübt wird, in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. Werden diese Vergütungen in diesem Staat nicht besteuert, so können sie in dem anderen Vertragsstaat besteuert werden. |

Da der Pilot schon kein Grenzgänger i. S. d. Art. 15a DBA-CH ist, war für die Anwendung der Grenzgängerregelung kein Raum. Es fehlte aus Sicht des BFH vorliegend schon an einem abkommensrechtlichen Arbeitsort im anderen Vertragsstaat (hier Deutschland), von dem aus er regelmäßig an seinen Wohnsitz in der Schweiz zurückkehrt. Arbeitsort im abkommensrechtlichen Sinne ist der Ort, an dem sich der Arbeitnehmer zur Arbeitsausübung tatsächlich physisch aufhält (Brandis in: Wassermeyer Schweiz Art. 15a Rz. 30). Der abkommensrechtliche Arbeitsort ist im vorliegenden Fall jeweils an Bord des von dem Piloten geführten Flugzeugs belegen. Da der Pilot seinen abkommensrechtlichen Arbeitsort an Bord eines Flugzeugs im internationalen Luftverkehr hatte, kam die Grenzgängerregelung nicht zur Anwendung.

Relevanz für die Praxis

Mit seiner Entscheidung hat der BFH das Verhältnis von DBA und § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. e) EStG geklärt. § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. e) EStG wurde mit dem StÄndG 2007 eingeführt. Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens wurde die Vorschrift bereits eingeschränkt. Der vom Bundesrat vorgelegte Entwurf sah zunächst keine Beschränkung auf einen Einsatz im internationalen Luftverkehr vor (BR-Drs. 330/06, 5). Eine solche Regelung hätte in vielen DBA-Fällen aufgrund der abkommensrechtlichen Zuordnungsregelungen zu mehr Bürokratie ohne steuerliche Folgen geführt und in Fällen ohne DBA ein Besteuerungsrecht begründet, obwohl es an einem „territorialen Bezug“ fehlt (vgl. BT-Drs. 16/1859, 6 f.). In der Folge hat der Gesetzgeber die Vorschrift sachgerecht auf Fälle „im internationalen Luftverkehr“ beschränkt. Ein Besteuerungsrecht wird gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. e) EStG erst begründet, wenn das Luftfahrzeug grenzüberschreitend betrieben wird. Kein Fall des internationalen Luftverkehrs liegt demnach vor, wenn ein Pilot zunächst für Flüge im Staat A eingesetzt wird und am Folgetag für Flüge im Staat B, da in diesem Fall zwar der Pilot in zwei unterschiedlichen Staaten tätig wird, es sich aber nicht um einen Einsatz an Bord eines im internationalen Luftverkehr eingesetzten Luftfahrzeugs handelt.

Merke | Ungeklärt war das Verhältnis der Norm zu DBA-rechtlichen Regelungen. Insoweit hat der BFH jetzt entschieden, dass der arbeitsrechtlichen Bestimmung des Arbeitsortes für die Bestimmung des abkommensrechtlichen Arbeitsortes keine Bedeutung zukommt. Der Arbeitsort liegt an Bord des Flugzeugs. Dass der Start- und Zielflughafen im Rahmen des Reisekostenrechts als „erste Tätigkeitsstätte“ betrachtet werden kann (§ 9 Abs. 4 S. 1 EStG) ist für die Anwendung von § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. e) EStG unbeachtlich (BFH 1.8.24, VI R 32/21). |

Bei reinen Inlandsflügen kommt § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. e) EStG nicht zur Anwendung. In diesen Fällen ergibt sich die beschränkte Steuerpflicht von im Ausland ansässigen Personen nach § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a) EStG. Bei reinen Inlandsflügen kann auch die Grenzgängerregelung (Art. 15a DBA-CH) zur Anwendung kommen, da der abkommensrechtliche Arbeitsort in diesem Fall – so ist der BFH in der oben zitierten Entscheidung zu verstehen – an Bord des jeweils geführten Flugzeugs belegen ist. Verlässt das Flugzeug nicht den Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland und liegen die übrigen Voraussetzungen für die Anwendung der Grenzgängerregelung vor, kann diese bei reinen Inlandsflügen zur Anwendung kommen.

Beachten Sie | Vorsicht ist geboten, wenn der Pilot zwar einen Wohnsitz im Ausland, zugleich aber im Inland eine sog. „Stand by Wohnung“ innehat, die er in Abhängigkeit vom Dienstplan in gewisser Regelmäßigkeit aufsucht. Ein solches Zimmer kann gemäß § 8 AO einen Wohnsitz im Inland begründen und zu einer unbeschränkten Steuerpflicht führen. Abkommensrechtlich kommt es bei doppelter Ansässigkeit regelmäßig auf den Mittelpunkt der Lebensinteressen an (vgl. Art. 4 Abs. 2 DBA-CH). Sofern sich dieser nicht feststellen lässt und auch kein gewöhnlicher Aufenthaltsort bestimmbar ist, kommt der Staatsangehörigkeit eine Bedeutung zu.

Fazit | Die steuerliche Einordnung von Piloten und anderen Arbeitnehmern im nationalen und internationalen Luftverkehr erfordert eine präzise Betrachtung der abkommensrechtlichen Regelungen. Arbeitgeber und Steuerberater sollten auf eine lückenlose Dokumentation und korrekte Anwendung des DBA achten, um rechtliche Unsicherheiten und steuerliche Nachteile zu vermeiden. Für Arbeitnehmer ist es ratsam, die individuellen steuerlichen Auswirkungen und mögliche Anrechnungsmöglichkeiten frühzeitig zu klären. Die Anwendung einer DBA-Grenzgängerregelung scheidet bei Tätigkeit an Bord eines Luftfahrzeugs im internationalen Luftverkehr regelmäßig aus. |

AUSGABE: PIStB 3/2025, S. 64 · ID: 50306714