Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Feb. 2025 abgeschlossen.

Der praktische Fall Tax CMS im Bereich Verrechnungspreise – Teil 2: Implementierung sowie Reifegradermittlung

| Nach Darstellung der IDW-Vorgaben in Teil 1 dieses Beitrags (PIStB 25, 25) soll in Teil 2 die Implementierung von Tax-Compliance-Management-Systemen (Tax CMS) im Bereich der Verrechnungspreise vorgestellt werden. Ein besonderer Fokus wird auf die Ermittlung des Reifegrades gelegt, da dies zunehmend in Betriebsprüfungen insbesondere vor dem Hintergrund des am 28.12.22 verkündeten DAC7-Umsetzungsgesetzes diskutiert wird. Schließlich sollen zukünftig innerbetriebliche Steuerkontrollsysteme (Tax CMS) zur Beschleunigung von Betriebsprüfungen genutzt werden. Dies wird im Rahmen einer Erprobungsregelung bis zum Jahr 2029 umgesetzt und evaluiert. |

1. Dreistufiger Projektansatz zur systematischen Implementierung

In der Praxis hat sich ein dreistufiger Ansatz etabliert, welcher aus der Bestandsaufnahme bestehender Prozesse, der Erstellung von Risiko-Kon-troll-Matrizen und der Erstellung einer Tax-CMS-Dokumentation besteht.

1.1 Bestandsaufnahme

Jedes Unternehmen verfügt – bewusst oder unbewusst – über Prozesse, Maßnahmen und Kontrollen, die sicherstellen sollen, dass die steuerrechtlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt werden. Daher sollte bei der Einführung eines Tax CMS damit begonnen werden, sich Klarheit über diese vorhandenen Prozesse, Maßnahmen und Kontrollen zu verschaffen. Sollte bereits eine schriftliche Dokumentation bestehen (zu denken ist hierbei insbesondere an Verrechnungspreisdokumentationen), sollten diese für Zwecke des Tax CMS herangezogen werden. Am Ende dieser ersten Stufe der Bestandsaufnahme sollten die mit den betrachteten Prozessen verbundenen Risiken und ggf. schon vorhandenen (Ist-)Kontrollen in einer sog. Steuer-Prozess-Dokumentation zusammengefasst und visualisiert werden. Schließlich bedarf es nämlich einer Dokumentation, die auch nachvollziehbar und überprüfbar ist.

Sobald die relevanten Prozesse identifiziert sind, können die beteiligten Abteilungen und Ansprechpartner festgelegt werden. Dies können beispielsweise Abteilungen wie Controlling, Legal oder Tax und deren Mitarbeiter sein; die Auswahl hängt vom jeweiligen Prozess und Unternehmen ab. In der Praxis haben sich Workshops und Interviews als effiziente Methoden zur Prozessaufnahme bewährt. Durch diese können die Prozesse in analysierbare Teilschritte zerlegt und bestehende Risiken sowie vorhandene Kontrollen identifiziert werden. Die Dokumentation der Gesprächsinhalte sollte idealerweise direkt mit geeigneter Software erfolgen (z. B. Microsoft Visio).

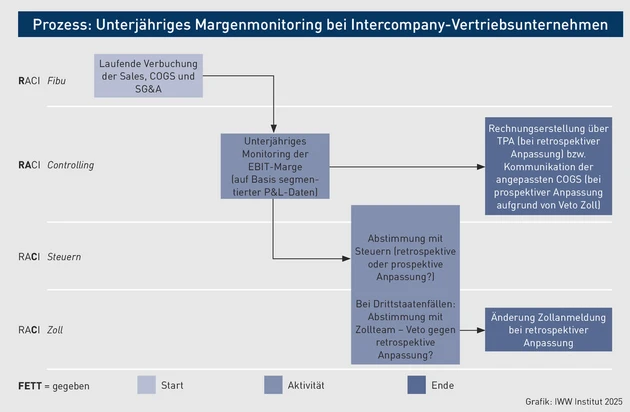

Swimlanes im Datenflussdiagramm als Verantwortlichkeitsmatrix RACI |

RACI ist ein Akronym, welches für die nachfolgenden Zuständigkeiten in einem Prozess steht:

- R – Responsible (verantwortlich): Diese Rolle ist unmittelbar mit der Arbeit betraut, sie kümmert sich operativ um die Umsetzung der Aktivität. Es ist mit wenigen Ausnahmen nur eine Rolle, welche Verantwortlichkeit für einen Prozess besitzt.Verantwortlichkeit für den Prozess und die Ausführung ...

- A – Accountable (rechenschaftspflichtig): Die rechenschaftspflichtige Rolle ist dafür verantwortlich, dass alle Aufgaben und Aktivitäten innerhalb eines Prozesses erledigt bzw. umgesetzt werden. Dies ist oftmals nicht die Rolle, welche die eigentlichen Aufgaben tatsächlich ausführt. In der Regel ist es die Rolle eines Managers, welcher verantwortlich ist, oder eine andere Rolle (regelmäßig aus dem höheren Management), die rechenschaftspflichtig ist.... und Rechenschaftspflicht für die Umsetzung und Erledigung

- C – Consulted (konsultiert): Hierbei handelt es sich um die Rollen, die die Arbeit überprüfen und abzeichnen sollten, bevor sie übergeben wird. Es kann mehrere Consulted-Rollen für die jeweilige Aktivität eines Prozesses – z. B. bei Durchführung des Vier-Augen-Prinzips – geben.

- I – Informed (informiert). Hierbei handelt es sich um die Rollen, welche über den Fortschritt bzw. Abschluss eines Prozesses informiert werden. In der Regel werden Arbeitsergebnisse aus dem Prozess einer Abteilung in eine den Prozess weiterbearbeitende Abteilung übergeben.Information über Fortschritt und Arbeitsergebnis

Nachfolgend finden Sie zur Veranschaulichung ein Beispiel zur Steuer- Prozess-Dokumentation mittels „Swimlane“ mit RACI-Matrix:

In der obigen Swimlane sind wesentliche Rollen soweit benannt, wie diese R- (verantwortlich), A- (rechenschaftspflichtig), C- (konsultiert) und I- (informiert) Verantwortlichkeiten im Prozess wahrnehmen.

Die nachfolgende Tabelle listet alle Rollen und Verantwortlichkeiten zum Prozess auf.

Margenmonitoring Routineunternehmen | |

Rollen/Prozess | Verantwortlichkeiten |

Sachbearbeiter FiBu | R |

Sachbearbeiter Controlling | R |

Sachbearbeiter Steuern | C |

Sachbearbeiter Zollteam | C |

Leiter Controlling | A |

Schließlich kann hierauf eine Risikoeinschätzung erfolgen:

Risikoeinschätzung | |||

| Risikohöhe | Risikowahrscheinlichkeit | Kontrollen/Maßnahmen | Veranwortlichkeiten |

| bis 100 TEUR p. a. | selten | Checklisten, Arbeitsanweisungen, Schulungen | Abteilungsleitung Controlling |

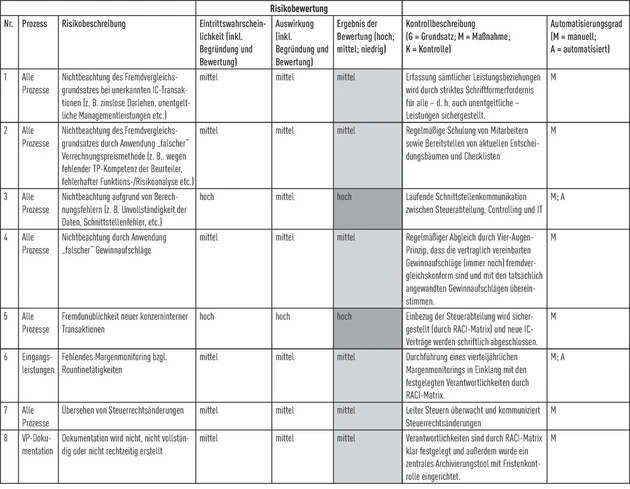

1.2 Erstellung einer Risiko-Kontroll-Matrix

Nach der Bestandsaufnahme der Steuer-Prozess-Dokumentation sollte im zweiten Schritt eine Risiko-Kontroll-Matrix erstellt werden. In dieser Matrix werden die identifizierten Risiken den bereits vorhandenen oder neu geplanten Kontrollen übersichtlich gegenübergestellt, bewertet und priorisiert. Dabei ist es sinnvoll, zunächst die Bruttorisiken (ohne Kontrollen) und anschließend die Nettorisiken (nach Anwendung der Kontrollen) zu bewerten. Diese Vorgehensweise hilft, verbleibende materielle Restrisiken zu identifizieren, die durch bestehende Kontrollen noch nicht ausreichend minimiert wurden. Basierend auf dieser Risiko-Kontroll-Matrix können gezielte präventive oder detektive Kontrollmaßnahmen entwickelt und in ein Tax-Compliance-Programm integriert werden (s. dazu Teil 1 unter „Tax-Compliance-Programm“). Im Anschluss folgt ein Beispiel für die Darstellung einer Risiko-Kontroll- Matrix (zur besseren Übersicht wurde die Darstellung zweigeteilt.

1.3 Erstellung der Tax-CMS-Dokumentation

In der dritten und letzten Stufe wird die Tax-CMS-Dokumentation erstellt. Diese sollte eine klare Darstellung der Steuerprozesse inklusive Vorprozessen und Schnittstellen, die identifizierten Risiken sowie die bestehenden und geplanten Kontrollmaßnahmen aus der Risiko-Kontroll-Matrix enthalten. Besonders wichtig ist die Festlegung neuer Rollen und Verantwortlichkeiten für die Kontrollmaßnahmen sowie die Definition von Eskalationsstufen.

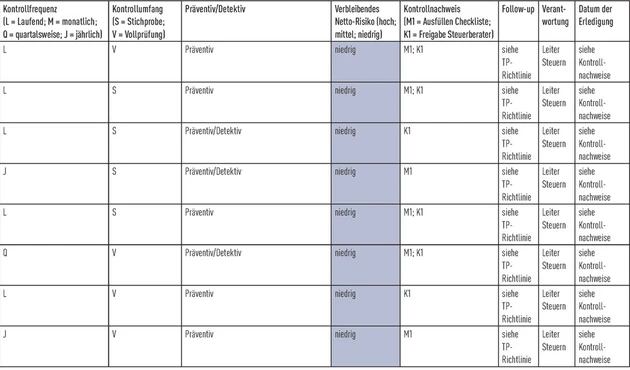

2. Reifegradbestimmung eines Tax CMS

Mit Blick auf den Fragebogen des Konzernprüfungsamtes Stuttgart soll der Prozess der Reifegradbestimmung in einem gesonderten Kapitel dargestellt werden. Nach der Erhebung des Ist-Zustandes (s. Kapitel 1.1 zur Bestandsaufnahme) kann eine Einschätzung des Reifegrades des Tax CMS im Unternehmen vorgenommen werden. Dabei kann nach dem folgenden Modell vorgegangen werden:

Die fünf Reifegrade unterscheiden sich insbesondere im Grad der Personenbezogenheit, der Automatisierung sowie der Dokumentation der Kontrollaktivitäten. Regelmäßig wird ein Reifegrad der Stufe 3 aus haftungsrechtlichen Gründen angestrebt, lediglich in regulierten Industrien (wie Banken und Versicherungen) wird mindestens ein Reifegrad von 4 notwendig sein (so auch Neuling, Wilmanns, Busch, Scheibe: Verrechnungspreise in der Betriebsprüfung, 1. Auflage aus 2020, 3 f.). Nachfolgend finden Sie eine Auflistung von hilfreichen Fragestellungen in Anlehnung an eine im Internet veröffentlichte PwC-Tax-CMS-Studie aus 2020 hinsichtlich der sieben Grundelemente. Letztlich ist eine Gesamtbetrachtung unerlässlich:

Ermittlung des Reifegrades | |

Grundelement | Fragen |

Kultur |

|

| |

Tax-Compliance-Ziele im Einklang mit der Unternehmensstrategie? |

|

Bestehen ausreichend Personal- und IT-Ressourcen? |

|

Risiken |

|

Existieren Arbeitsanweisungen, Checklisten und Pflichtschulungen? |

|

| |

Welche Kommunikationsprozesse und Informationswege sind standardisiert? |

|

Verbesserung, Überwachung und Wirksamkeitstests |

|

Tax CMS sollte hohen Stellenwert einnehmen |

AUSGABE: PIStB 2/2025, S. 37 · ID: 50161638