Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Feb. 2025 abgeschlossen.

ApothekenentwicklungWohin geht die Reise auf lange Sicht – Life-Science-Markt top, Apotheken flop?

| Der Beitrag analysiert die Entwicklungen und Herausforderungen im Apothekenmarkt in einem sich dynamisch verändernden Gesundheitssektor, einschließlich der zunehmenden Bedeutung des Versandhandels, der Konkurrenz durch Drogeriemärkte und innovativer Technologien wie KI-gestützte Automaten-Apotheken. |

1. Marktentwicklung

Werfen wir einen Blick auf die Marktentwicklung: Der Vor-Ort-Apothekenmarkt ist nach Umsatz in den letzten zehn Jahren um 49 % gewachsen, die Zahl der so bedeutsamen Rx-Packungen nur um 8 % und der Absatz aller Arzneimittelpackungen stagniert sogar fast auf das % genau. Darin manifestiert sich die wachsende Bedeutung des Versands im Non-Rx-Bereich. Rund 15.000 Non-Rx-Packungen verliert die durchschnittliche Apotheke inzwischen jährlich an diesen Vertriebsweg. Schaut man in die Auswertungen der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV), beträgt das durchschnittliche Verordnungswachstum (also nach Packungen) nur 0,4 % pro Jahr, während der Bruttoumsatz um fast 52 % gestiegen ist. Und so könnte es langfristig modellhaft weitergehen:

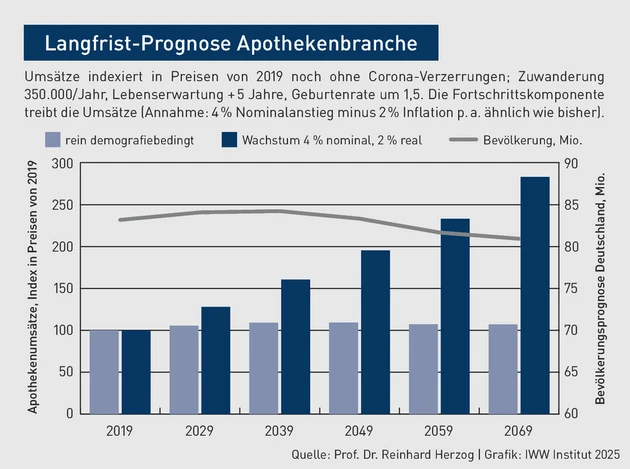

- Bei den Umsätzen legt die Branche regelmäßig um 3 bis 5 % jährlich zu, das Rx-Segment gern überproportional. Rein demografiebedingt fällt der Umsatzzuwachs (real in Preisen des Ausgangsjahrs) jedoch erstaunlich gering aus, wie Modellrechnungen zeigen (siehe Abbildung), und damit geringer, als gemeinhin vermutet. Größter Treiber war und ist die Innovationskomponente, die als Hochpreiser mit allen Implikationen in den Apotheken aufschlägt: rund 40 % des Rx-Umsatzes bei nur gut 0,7 % der Rx-Packungen. Dieses Segment spielt 8 bis 9 % des Rx-Rohertrags einer normalen Apotheke ein (und 5 bis 6 % des Gesamtertrags) – nicht die Welt, aber auch nicht zu vernachlässigen.Innovationskomponente treibt die Umsätze

- Nach Menge wird die reine demografische Komponente trotz konstantem Zuwanderungsszenario (350.000 Jüngere p. a.) nur zu einem Zuwachs von ca. 0,7 % pro Jahr führen, ohne Zuwanderung wären es gut 0,5 %.

- Auch im „Brot-und-Butter-Segment“ der Generika werden wir höhere Preise sehen. Die internationale Nachfrage nach Medikamenten steigt samt Zahlungsbereitschaft, sodass Deutschland nicht mehr die erste Adresse als Absatzmarkt für Hersteller aus Fernost ist. Das verblasst aber gegenüber der Hochkostenmedizin. Ein Euro Zuschlag auf den Herstellerpreis jedes Generikums (das wäre schon eine ganze Menge angesichts der typischen Industriepreise) würde am Ende rund 800 Mio. EUR für die Krankenkassen bedeuten – und damit etwas über 1 % der gesamten Arzneiausgaben.Preise für Generika werden wohl steigen müssen

Brennpunkt Hochkostenmedizin

Die „Fortschrittskostenfalle“ erweist sich als die größte Herausforderung. Reformen werden dort sinnvollerweise stärker als heute ansetzen: Reduktion der teilweise abenteuerlichen Preise durch Verhandlungen oder Abschlagsmodelle, zunehmend „Pay for Performance“ (erfolgsorientierte Erstattung) und ganz am Schluss eine mehr oder weniger offene Rationierung bzw. der Aufbau von Zugangshürden. Die Apotheken können indirekt durch niedrigere Verrechnungspreise in überschaubarem Maße getroffen werden.

Perspektivisch werden etliche innovative Präparate nicht mehr über Apotheken vertrieben werden, wie z. B. Gen-, Zell- oder DNA/RNA-Therapeutika. Darüber hinaus ersetzen oder mindern diese kausal-kurativen Ansätze (hoffentlich) langwierige, oft lebenslange Dauerbehandlungen. Angesichts von global bisher rund 50.000 CAR-T-Zelltherapien (und einem Bruchteil von Gentherapien), ist dies ein verschwindend kleiner Anteil, auch wegen der exorbitanten Fallkosten. Aber die Tür ist aufgestoßen, um für die eine oder andere Revolution zu sorgen. Man denke nur an Diabetes, wenn man ihm zelltherapeutisch (und kostengünstig!) zu Leibe rücken könnte.

2. Prävention trifft auf Hochtechnologie

Der nächste große Handlungsstrang: frühzeitig erkennen ist besser als später teuer behandeln (predictive analytics). Tests aller Art nehmen enorm zu, so z. B. Krebstests, die Dutzende relevanter Krebsarten erkennen. Die Testgenauigkeit lässt teilweise noch zu wünschen übrig. Es enttäuschen die positiv-prädiktiven Werte, sodass sich zehn positive Tests oft nur in vier Fällen bestätigen. Die Abwesenheit von Krebs wird jedoch präzise detektiert (Spezifität von 99 %). Die Tests werden ständig verbessert, auch für andere Krankheiten. Die Herausforderung liegt darin, die Erkrankung noch abwenden, herauszögern oder frühzeitig minimalinvasiv angehen zu können, sonst nützt die Früherkennung nicht viel. Und die Reise geht weiter: Ob Voll- oder Teilsequenzierung des eigenen Genoms für bald kleines Geld, pharmakogenomische Analysen auf Verträglichkeit und Wirksamkeit, immer mehr „Allerwelts-Tests“ – der Zug rollt. Überlagert wird dies durch die sich rasant entwickelnden Fähigkeiten der Technik mitsamt künstlicher Intelligenz.

3. Zahlenrealität spricht (noch) für Apotheken

So mancherlei „Visionen“ scheitern jedoch – vorerst – an der Realität, denn die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.

3.1 Konkurrenz durch den Versandhandel

Die Geschäftsberichte von Redcare Pharmacy (Shop-Apotheke) weisen einen Umsatz von 1,8 Mrd. EUR, eine Rohertragsmarge von 24,5 %, 10,8 Mio. Kunden, etwa 50 EUR Nettoumsatz je Sendung (ohne Verordnungen), 29,4 Mio. Bestellungen bzw. Päckchen und 0,84 kg CO2 je Sendung aus. Es ergeben sich damit rein operative Aufwendungen vor Kapitalkosten von gut 13 EUR je Bestellung (mit Kapitalkosten um 15 EUR) und ein Rohertrag von knapp 15 EUR. Die Gewinne sind nur auf operativer Ebene (EBITDA) mit 3 % knapp im Plus, unter dem Strich noch leicht negativ. In den DACH-Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz; 81 % Umsatzanteil) liegt das EBITDA mit 4,5 % etwas höher. Das bedeutet: Der Versand hat pro Bestellung immer noch höhere Kosten als die Apotheke vor Ort mit rund 10 EUR je Bonkunde bei meist etwa 12 bis 15 EUR „Bonertrag“. Insofern ist die Apotheke auf heutigem Niveau wettbewerbsfähig und das sicher auch mit einem Euro mehr Rx-Packungshonorar – mit plus 4 EUR (= Wunsch!) aber wohl nicht mehr.

3.2 Konkurrenz durch Drogeriemärkte

Blicken wir auf mögliche Hauptkonkurrenten, die Drogeriemärkte. Long story short: Da es sich um personenbesetzte Outlets handeln würde, selbst als „Prescription corner“ („Rezept Ecke“) auf den gern 700 oder 800 qm, bleiben doch ähnliche Herausforderungen wie bei unseren Apotheken. Mit jeweils über 2.000 Filialen und rund 250.000 bis 300.000 Kunden pro Jahr und Filiale würden die größten Betreiber dm und Rossmann tatsächlich große Teile der Republik abdecken. Angesichts dortiger Bonumsätze im Bereich von 15 EUR und Erträgen um 5 EUR locken die viel höheren Apothekenwerte (die genannten 12 bis 15 EUR pro Kunde). Der Aufwand im heutigen Rechts- und Versorgungsrahmen wäre jedoch kaum niedriger. Mit anderen Worten: Selbst die beiden größten Drogeriemarktketten könnten dies in der gesamten Breite des Versorgungsspektrums nicht nennenswert billiger umsetzen, wie Modellbetrachtungen zeigen. Einige „Rosinen“ könnten sicherlich preiswerter werden, vieles aber müsste ein nüchtern kalkulierender Kaufmann (und so funktionieren solche Märkte) deutlich teurer einpreisen – oder gar nicht erst anbieten.

3.3 Automaten-Apotheke

Somit bleibt noch die Automaten-Apotheke. Dabei sind zwei Varianten zu unterscheiden: die „dumme“ Automaten-Apotheke (= heutiger Stand) und eine „intelligente“ Variante, die in der Lage ist, einen Großteil der Standardberatungen KI-gestützt zu erledigen. Ein gewisser Restanteil an persönlicher Kontaktaufnahme dürfte aber selbst dann bleiben. Der Entwicklungsaufwand für eine solche „intelligente“ Variante dürfte wegen enormer Zulassungserfordernisse sehr hoch sein und entsprechend auf die Anschaffungspreise durchschlagen. Hierbei handelt es sich um ein langfristiges Thema, das im internationalen Marktkontext zu denken ist. Die „dumme“ Variante ließe sich bereits heute installieren, würde aber bei der Abgabe von Arzneimitteln eine persönliche Kontaktaufnahme (Fernberatung per Video) erfordern. Die personellen Kapazitäten dafür müssten in der betreibenden Apotheke vorgehalten werden (Angstvariante: Callcenter erledigen das). Die Tabelle zeigt modellhaft mit plausiblen Annahmen für die Betriebs- und Investitionskosten, welche Kosten pro Kunde anfallen würden.

Bei niedriger Auslastung wäre selbst der „dumme“ Automat noch teurer | ||

| „Dumme“ Variante | KI-Variante | |

| Beträge in EUR | ||

Investition | 240.000 | 400.000 |

Warenlager | 60.000 | 80.000 |

Kapitalkosten: 5 % Zinsen p. a. auf alles | 15.000 | 24.000 |

+ Geräteamortisation auf acht Jahre | 30.000 | 50.000 |

+ Raum-, Unterhalts- und Wartungskosten | 50.000 | 50.000 |

+ 2 × tägliche Bestückung durch Apotheke | 20.000 | 20.000 |

= Fixkostensumme jährlich gerundet | 115.000 | 144.000 |

Fernberatung in % der Kunden | 80 % | 20 % |

Ø (Fern-)Beratungszeit | 5 Minuten | 8 Minuten |

= Ø Kosten je Kunde* | 4,00 | 1,60 |

Summe Kosten je Kunde bei … | ||

| 15,50 | 16,00 |

| 9,75 | 8,80 |

| 7,83 | 6,40 |

| 6,88 | 5,20 |

Der Richtwert für die Kosten pro Kunde in der heutigen Vor-Ort-Apotheke liegt bei ca. 10 EUR, in Lauflagen deutlich darunter. Bei geringer Auslastung (wenige Dutzend Kunden pro Tag) wäre selbst der „dumme“ Automat teurer, ab 50 und mehr Kunden pro Tag käme man in akzeptable Kostenbereiche, rentabel wird es erst bei deutlich mehr Kunden. Die müssen aber erst einmal kommen. Auch hier wird also manches durch die nackte Zahlenrealität ausgebremst. Dennoch ist die Automatisierbarkeit von Apothekentätigkeiten ein ernst zu nehmendes Thema.

Das heutige Geschäftsmodell der Apotheken wird auf den Prüfstand kommen |

AUSGABE: PFB 2/2025, S. 57 · ID: 50238939