Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Juni 2025 abgeschlossen.

BetriebskostenUmsatzsteuer auf Nebenkosten bei Vermietung von Sonder- oder Teileigentum in einer WEG-Anlage

| Der BGH hat weitgehend geklärt, wann der Mieter von Gewerberäumen verpflichtet ist, die umlagefähigen Nebenkosten zuzüglich Umsatzsteuer zu leisten (30.9.20, XII ZR 6/20). Nun hat er entschieden, welche Besonderheiten sich bei der Vermietung von Sondereigentum in einer Wohnungseigentumsanlage ergeben, wenn der Vermieter seiner Betriebskostenabrechnung umlagefähige Kostenpositionen zugrunde legt, die in der vom Verwalter erstellten Jahresabrechnung nach § 28 Abs. 2 S. 2 WEG enthalten sind. |

Inhaltsverzeichnis

Sachverhalt

Die Beklagte ist Eigentümerin von Gewerberäumen im EG eines Anwesens, das in Wohnungs- und Teileigentum aufgeteilt ist. Sie vermietete die Räume an die Klägerin zum Betrieb eines Friseursalons, eines Wellnessinstituts und zur Nutzung als Einzelhandel mit Kosmetikartikeln und Accessoires. Im Mietvertrag haben die Parteien vereinbart, dass die Klägerin anteilig sämtliche Nebenkosten zu tragen sowie auf die monatliche Grundmiete und die monatlichen Nebenkostenvorauszahlungen die „jeweils gültige Mehrwertsteuer von derzeit 19 %“ zu entrichten hat.

Die Beklagte hat nach § 9 Abs. 1 und 2 UStG auf die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 12 Buchst. a UStG verzichtet. Die Klägerin ist zum Vorsteuerabzug berechtigt. Mit Nebenkostenabrechnung vom 8.12.19 rechnete die Beklagte ihr gegenüber die Betriebskosten für 2018 unter Berücksichtigung der Netto-Nebenkostenvorauszahlungen ab. Dabei legte sie die Beträge zugrunde, die die Eigentümergemeinschaft, die nicht zur Regelbesteuerung optiert hat, durch ihre Hausverwalterin abgerechnet hatte. In den in der Jahresabrechnung 2018 aufgeführten Beträgen für die Positionen „Oberflächenwasser“, „Strom“, „Aufzug“, „Heizung/Wasser“ und „Hausmeister/Reinigung“ war die Umsatzsteuer eingeschlossen. Bei den übrigen Positionen „Versicherungen“, „Müll“, und „Grundsteuer“ handelt es sich um nicht umsatzsteuerpflichtige Leistungen. Mit Anwaltsschreiben vom 28.11.22 forderte die Klägerin die Beklagte u. a. auf, für das Jahr 2018 zu viel gezahlte Nebenkosten zurückzuzahlen, weil die Nebenkosten, die selbst der Umsatzsteuer unterlägen, von der Beklagten vor der Abrechnung von den darin enthaltenen Umsatzsteueranteilen zu befreien seien.

Die Klage auf Rückzahlung von 732,21 EUR hatte vor dem AG in der Hauptsache Erfolg. Das LG hat das Urteil abgeändert und die Klage abgewiesen. Die Revision der Klägerin blieb erfolglos (BGH 15.1.25, XII ZR 29/24, Abruf-Nr. 247002).

Entscheidungsgründe

Der BGH folgt der Auffassung des LG: Die Klägerin hat keinen Anspruch auf teilweise Rückzahlung der für das Jahr 2018 geleisteten Betriebskostenzahlung gegen die Beklagte aus § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB. Die Beklagte durfte die ihr von der WEG in der Jahresabrechnung 2018 für umlagefähige Kostenpositionen in Rechnung gestellten Beträge einschließlich der darin enthaltenen Umsatzsteuer als Betriebskosten auf die Klägerin umlegen.

Merke | Nach § 556 Abs. 1 S. 1 BGB können die Mietvertragsparteien vereinbaren, dass der Mieter die Betriebskosten trägt. Da § 556 BGB zum Unterkapitel „Vereinbarungen über die Miete“ gehört, sind Betriebskosten nach der Gesetzessystematik als Bestandteil der Miete anzusehen. Die vom Mieter zu erbringenden Leistungsentgelte (Grundmiete und Nebenkosten) sind die Gegenleistung für die vom Vermieter geschuldete Gesamtleistung. Beim Gewerbemietvertrag kann zudem vereinbart werden, dass der Mieter die Umsatzsteuer auf Miete und Nebenkosten übernimmt, wenn eine solche anfällt (BGH 30.9.20, XII ZR 6/20, NZM 21, 96). Zum Tragen kommt dies, wenn er selbst umsatzsteuerpflichtig ist. |

Umsatzsteuer bei Vermietung und Verpachtung

Diese Voraussetzung liegt hier vor: § 4 Nr. 12 Buchst. a UStG stellt den Umsatz aus einer entgeltlichen Überlassung von Grundstücken und Grundstücksteilen grundsätzlich steuerfrei. Nach § 9 Abs. 1 UStG ist der Vermieter jedoch berechtigt, auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 12 Buchst. a UStG zu verzichten, sofern die Voraussetzungen von § 9 Abs. 2 S. 1 UStG hierfür vorliegen. Ein Verzicht auf die kraft Gesetzes bestehende Steuerbefreiung setzt danach voraus, dass der Mieter als Leistungsempfänger das Grundstück selbst zu Zwecken nutzt, die einen Vorsteuerabzug gemäß § 15 UStG nicht ausschließen. Eine Option des Vermieters zur Regelbesteuerung ist daher nur dann möglich, wenn der Mieter Unternehmer ist und die Mieträume für unternehmerische Zwecke nutzt. Hat der Vermieter zur Regelbesteuerung optiert, ist der Mieter von gewerblich genutzten Räumen bei einer entsprechenden Vereinbarung im Mietvertrag verpflichtet, sowohl auf die Nettokaltmiete als auch auf Betriebskostenvorauszahlungen bzw. -nachzahlungen jeweils die geltende Umsatzsteuer zu entrichten. Umsatzsteuerlich gelten die Betriebskosten als Bestandteil des steuerbaren Entgelts gem. § 10 Abs. 1 S. 2 UStG und stellen aufseiten des Vermieters keine sogenannten durchlaufenden Posten dar (BGH 30.9.20, XII ZR 6/20, NZM 21, 96).

Folglich schuldet die Klägerin die Umsatzsteuer auf die gesamte Miete einschließlich der Betriebskosten. Die Beklagte hat auch gemäß § 9 Abs. 1 UStG zur Umsatzbesteuerung der von ihr erbrachten Leistung optiert. Schließlich betreibt die Klägerin in den Mieträumen selbstständig ihre gewerbliche Tätigkeit i. S. v. § 2 Abs. 1 UStG, die sie zum Vorsteuerabzug berechtigt (§ 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG).

Die Beklagte war auch nicht verpflichtet, aus den Kostenpositionen, die in der Jahresabrechnung der WEG bereits mit Umsatzsteuer belastet waren (Oberflächenwasser, Strom, Aufzug, Heizung/Wasser und Hausmeister/Reinigung), diese herauszurechnen und nur die Netto-Beträge in die Betriebskostenabrechnung einzustellen. Da sie vorliegend gemäß § 9 Abs. 1 UStG zur Regelbesteuerung optiert hat, ist die Umsatzsteuer auf den gesamten Umsatz entstanden, mithin auf die gesamte Miete einschließlich Nebenkosten. Die Klägerin hat auch auf nicht mit Vorsteuer (bspw. Grundsteuer) oder mit dem ermäßigten Steuersatz von 7 % belastete Beträge (bspw. Wasser) den vollen Umsatzsteuersatz von 19 % zu entrichten.

Beachten Sie | Die vom Mieter zu tragenden Betriebskosten dürfen nur dem Vermieter tatsächlich entstandene umlagefähige Kosten umfassen. Es gilt deshalb: Der Vermieter, der zur Regelbesteuerung optiert hat, muss die Kosten, auf die er selbst Umsatzsteuer entrichtet hat, jeweils vollständig von darin enthaltenen Umsatzsteueranteilen befreien.

Praxistipp | Hintergrund ist, dass er dann nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG die in den an ihn gerichteten Rechnungen der Lieferanten oder Handwerker ausgewiesene Umsatzsteuer als Vorsteuer gegenüber den Finanzbehörden geltend machen kann, sodass ihn die auf diese Leistungen erhobene Umsatzsteuer wirtschaftlich nicht belastet. Tatsächlich aufgewendet hat er für die umsatzsteuerbelasteten Betriebskostenpositionen lediglich den Nettobetrag und nur diesen darf er an den Mieter entsprechend der Umlagevereinbarung weiterreichen. Nach dem UStG nicht steuerbare oder nicht steuerpflichtige Leistungen, wie Grundsteuer sowie etwaige Eigenleistungen des Vermieters, sind unverändert in die Betriebskostenabrechnung aufzunehmen. Erst auf den Gesamtbetrag sämtlicher Nettobetriebskosten kann der Vermieter dann die geltende Umsatzsteuer nach § 12 Abs. 1 UStG ansetzen. Von den so ermittelten Bruttobetriebskosten sind die vom Mieter tatsächlich geleisteten Vorauszahlungen einschließlich der hierauf erhobenen Umsatzsteuer im betreffenden Abrechnungszeitraum in Abzug zu bringen. Die Differenz ist als Ergebnis unter gesondertem Ausweis der Umsatzsteuer in die Betriebskostenabrechnung einzustellen. |

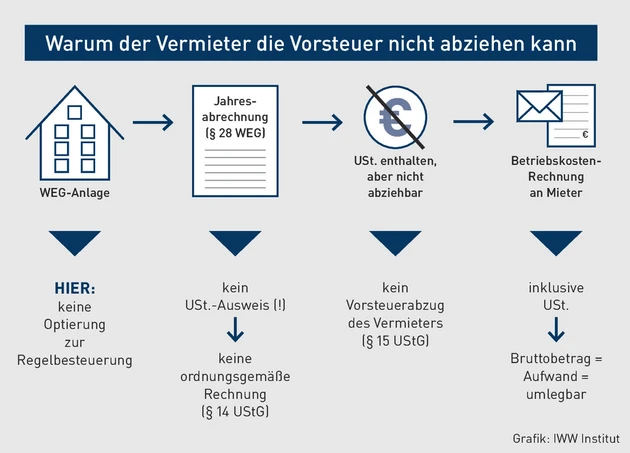

Besonderheiten des Vorsteuerabzugs bei Jahresabrechnung einer WEG

Anders verhält es sich jedoch bei der Vermietung von Sondereigentum in einer Wohnungseigentumsanlage, wenn der Vermieter der Betriebskostenabrechnung umlagefähige Kostenpositionen zugrunde legt, die in der vom Verwalter erstellten Jahresabrechnung nach § 28 Abs. 2 S. 2 WEG enthalten sind. Nach § 15 Abs. 1 S. 2 UStG setzt die Ausübung des Vorsteuerabzugs voraus, dass der Unternehmer eine nach den §§ 14, 14 a UStG ausgestellte Rechnung besitzt. Trotz eines bestehenden Vorsteueranspruchs wegen bereits ausgeführter Lieferung oder sonstiger Leistung kann ein Unternehmer den Vorsteuerabzug daher erst geltend machen, sobald er in Besitz einer ordnungsgemäßen Rechnung ist. Für den Vorsteuerabzug muss die Rechnung insbesondere das Entgelt und den Steuerbetrag getrennt ausweisen.

Die Leistungen der Eigentümergemeinschaft an ihre Mitglieder sind aber gemäß § 4 Nr. 13 UStG von der Umsatzsteuer befreit, soweit sie den Gebrauch, die Instandhaltung oder Verwaltung des Gemeinschaftseigentums sowie die Lieferung von Wärme und ähnliche Gegenstände betreffen. Deshalb weist die Jahresabrechnung nach § 28 Abs. 2 S. 2 WEG keine Umsatzsteuer aus – es sei denn, die Gemeinschaft hat nach § 9 Abs. 1 UStG wirksam auf die Steuerbefreiung verzichtet. Ist dies nicht erfolgt, stellen die in der Abrechnung enthaltenen Bruttobeträge den tatsächlichen Aufwand des Vermieters dar; ein auf die einzelnen Kostenpositionen bezogener Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 UStG gegenüber den Finanzbehörden ist ihm dann nicht möglich.

Hier hat die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer nicht zur Regelbesteuerung nach § 9 Abs. 1 UStG optiert. Deshalb ist in der Jahresabrechnung der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer für die umsatzsteuerbelasteten Positionen die Umsatzsteuer zu Recht nicht gesondert ausgewiesen. Mangels Vorliegens einer nach § 14 UStG ausgestellten Rechnung konnte die Beklagte die in den Kostenpositionen Oberflächenwasser, Strom, Aufzug, Heizung/Wasser und Hausmeister/Reinigung enthaltenen Umsatzsteuerbeträge daher nicht im Wege der Vorsteuer gegenüber den Finanzbehörden geltend machen. Da die vom Verwalter gemäß § 28 Abs. 2 S. 2 WEG zu erstellende Jahresabrechnung die Grundlage für die Festlegung der endgültigen Höhe der von den Wohnungseigentümern geschuldeten Beiträge bildet (BGH 16.6.23, V ZR 251/21, NZM 23, 768), bestand der tatsächliche Aufwand der Beklagten für den Bezug dieser Leistungen in Höhe der Zahlung, die sie aufgrund der Jahresabrechnung 2018 an die Wohnungseigentümergemeinschaft zu erbringen hatte.

Keine Übertragung der BFH-Rechtsprechung zur Bruchteilsgemeinschaft

Der BGH folgt nicht der Argumentation der Klägerin, die Beklagte sei hinsichtlich der steuerbelasteten Kostenpositionen zum Vorsteuerabzug berechtigt gewesen, weil die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer umsatzsteuerrechtlich wie eine Bruchteilsgemeinschaft zu behandeln sei.

Beachten Sie | Nach dem BFH (NJW 20, 2575; NJW 19, 701) ist bei einer Bruchteilsgemeinschaft bei Leistungsbezügen für das gemeinschaftliche Recht Leistungsempfänger stets der einzelne Gemeinschafter entsprechend seiner Beteiligung. Dieser könne entsprechend seiner Beteiligungsquote den Vorsteuerabzug für sich als Unternehmer geltend machen. Seien die Mitglieder einer Bruchteilsgemeinschaft Auftraggeber einer Leistung, würden daher mangels Rechtsfähigkeit der Gemeinschaft nur die einzelnen Gemeinschafter gemäß §§ 420, 432 BGB Gläubiger der zu erbringenden Leistung.

Diese Rechtsprechung ist auf die – nur teilrechtsfähige – Gemeinschaft der Wohnungseigentümer nicht übertragbar. Nach § 10 Abs. 6 S. 1 WEG a. F. konnte sie bereits im (hier maßgeblichen) Jahr 2018 im Rahmen der gesamten Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums gegenüber Dritten und Wohnungseigentümern selbst Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen (§ 10 Abs. 6 S. 1 WEG a. F.; jetzt § 9a Abs. 1 S. 1 WEG). Aufgrund der Teilrechtsfähigkeit der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer war bereits im Jahr 2018 anerkannt, dass diese Unternehmer i. S. v. § 2 Abs. 1 S. 1 UStG sein kann. Aus § 2 Abs. 1 S. 3 UStG ergibt sich zudem, dass für die Unternehmereigenschaft der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer grundsätzlich auch eine Tätigkeit gegenüber Mitgliedern ausreicht.

Keine Pflicht zum Herbeiführen des Regelbesteuerungsverzichts

Die mietvertragliche Vereinbarung über Miete und Nebenkosten zuzüglich Umsatzsteuer ist im Verhältnis zu einem unternehmerisch tätigen Mieter – hier der Klägerin – auch nicht dahin auszulegen, dass der Vermieter nicht nur selbst zur Regelbesteuerung zu optieren, sondern auch die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer dazu zu veranlassen habe. Der Mieter hat schon keinen Anspruch gegen den Vermieter, dass dieser auf die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 12 UStG verzichtet. Ob der Vermieter nach § 9 Abs. 2 UStG zur Regelbesteuerung optiert, steht in seinem freien Ermessen, sofern die Vertragsparteien keine entsprechende Vereinbarung getroffen haben. Erst recht kann der Mieter – ohne eine entsprechende vertragliche Vereinbarung – vom Vermieter nicht verlangen, dass dieser seinerseits die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zum Verzicht auf die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 13 UStG veranlasst. Die Entscheidung, ob von dem Optionsrecht nach § 9 Abs. 2 UStG Gebrauch gemacht wird, steht wegen der weitreichenden Folgen, die damit verbunden sind, allein im Ermessen der Wohnungseigentümer, die darüber durch Beschluss der Eigentümerversammlung zu entscheiden haben. Der Verzicht auf die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 13 UStG führt dazu, dass die Gemeinschaft Umsatzsteuererklärungen und -voranmeldungen (§ 18 UStG) abgeben muss und sie nach § 22 UStG umfangreiche Aufzeichnungspflichten treffen. Damit entsteht insbesondere für den Verwalter erhebliche Mehrarbeit. Der Wohnungseigentümer müsste sich verpflichten, die übrigen Wohnungseigentümer durch eine rechtsgeschäftliche, verbindliche Erklärung von sämtlichen etwa entstehenden steuerlichen Zahllasten und Haftungsrisiken sowie zusätzlichen Vergütungen des Verwalters für die steuerrechtliche Geschäftsbesorgung freizustellen.

Eine so weitgehende Pflicht der Beklagten lässt sich weder über § 242 BGB noch im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung begründen. Sie ergibt sich auch nicht aus dem allgemeinen Wirtschaftlichkeitsgebot (§ 556 Abs. 3 S. 1 Hs. 2 BGB), das gemäß § 242 BGB auch für die Geschäftsraummiete gilt. Ein wirtschaftlich handelnder Vermieter würde die wirtschaftlichen und haftungsrechtlichen Pflichten gegenüber der Eigentümergemeinschaft nicht auf sich nehmen, um die Höhe von umlagefähigen Betriebskosten zugunsten des gewerblichen Mieters zu verringern, zumal er die ihm dadurch zusätzlich entstehenden Kosten nicht gegenüber dem Mieter geltend machen könnte.

Relevanz für die Praxis

Die Entscheidung stellt klar, unter welchen Voraussetzungen der Gewerberaummieter verpflichtet ist, auf die Nebenkosten Umsatzsteuer zu entrichten. Ausgehend davon arbeitet der BGH die Besonderheiten bei der Vermietung von Wohnungs- oder Teileigentum in einer Wohnungseigentumsanlage heraus, die bei Gewerbemietverträgen bedacht werden sollten. Der BGH nutzt zudem die Gelegenheit, um die grundsätzlichen Unterschiede zwischen einer Bruchteilsgemeinschaft und einer Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zu erläutern.

AUSGABE: MK 6/2025, S. 107 · ID: 50409712