Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Juni 2025 abgeschlossen.

WEG-NovelleKostenverteilung im WEG: Erste Entscheidungen des BGH aus 2024 (Teil 1)

| Der Gesetzgeber hat die Kostenverteilung in § 16 WEG grundlegend neu geregelt. Der BGH hat 2024 in gleich mehreren Entscheidungen die Grundsätze der Neuregelung herausgearbeitet. Diese stellen wir in dieser und den kommenden Ausgaben vor. |

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangslage

Die Kostentragungspflicht eines Wohnungseigentümers besteht nach § 16 Abs. 2 WEG gegenüber der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (BT-Drucksache 19/18791 S. 55). Für den Zahlungsanspruch ist ein Beschluss nach § 28 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 S. 1 WEG notwendig. Dieser bildet die Anspruchsgrundlage und legt die konkrete Beitragsschuld fest (Hügel/Elzer, WEG, § 16 Rn. 23). Die Zahlungsverpflichtung des einzelnen Eigentümers ist eine persönliche Schuld und geht nicht auf den Rechtsnachfolger über. Der Eigentümer haftet mit seinem gesamten Vermögen. Einwendungen gegen die Beitragsschuld können nur im Wege der Anfechtungsklage gegen den Beschluss geltend gemacht werden (Grüneberg/Wicke, BGB, § 16 WEG Rn. 23). Zahlt der Wohnungseigentümer ohne Beschluss, z. B. weil dieser nachträglich unwirksam wurde, hat er keinen Anspruch auf Rückforderung gemäß § 812 BGB. Vielmehr findet ein Ausgleich zwischen den Eigentümern im Abrechnungssystem der Gemeinschaft statt (BGH 10.7.20, V ZR 178/19).

§ 16 Abs. 2 S. 1 WEG unterscheidet nicht mehr – wie noch nach altem Recht – zwischen einzelnen Kosten und Lasten. Lasten werden wie Kosten behandelt. Die im Gesetz ausdrücklich aufgeführten Kosten der Verwaltung und des gemeinschaftlichen Gebrauchs des gemeinschaftlichen Eigentums sind nicht abschließend, sondern werden beispielhaft genannt (BT-Drucksache, a. a. O.). Unter den Begriff Kosten fallen sämtliche bei der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer anfallende Ausgaben, mit Ausnahme der Kosten für bauliche Veränderungen (Grüneberg/Wicke, a. a. O., Rn. 11).

Zu den im Gesetz ausdrücklich erwähnten Verwaltungskosten gehören sämtliche Kosten, die bei der Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums entstehen, die weder Erhaltungs- noch Gebrauchskosten sind (MüKo/Scheller, BGB, § 16 WEG Rn. 25), z. B. Kosten der Eigentümerversammlung, Vergütung des Verwalters, Kosten der Verwaltung des Gemeinschaftsvermögens (Kontoführungsgebühren), Mietkosten (Hügel/Elzer, a. a. O., Rn. 32). Die Betriebskosten, die für das gemeinschaftliche Eigentum anfallen, gehören zu den Kosten des gemeinschaftlichen Gebrauchs (MüKo/Scheller, BGB, § 16 WEG Rn. 26), z. B. Allgemeinstrom, Aufzug, Beleuchtung des gemeinschaftlichen Eigentums, Eichkosten, Hauswart/Hausmeister (Hügel/Elzer, a. a. O., Rn. 34).Sämtliche Kosten für die Erhaltung des Gemeinschaftseigentums, § 19 Abs. 2 Nr. 2 WEG, gehören zu den Erhaltungskosten, z. B. erstmalige ordnungsgemäße Herstellung, modernisierende Instandsetzung und Instandhaltung, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten, Reparaturmaßnahmen am Grundstück und Gebäude bei Beschädigung von Brand, Wasser, Sturm, nebst Gutachterkosten zur Feststellung des Schadens (Hügel/Elzer, WEG, a. a. O., Rn. 37).

Die Kosten des Rechtsstreits waren nach § 16 Abs. 8 WEG a. F. geregelt. Mit der Neufassung des § 16 WEG ist Abs. 8 entfallen. Die Kosten sämtlicher Rechtsstreitigkeiten der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer fallen nun unter die Verwaltungskosten. Dazu gehören die Kosten einer Entziehungsklage nach § 17 WEG sowie die Kosten einer Hausgeldklage. Gewinnt die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer einen Rechtsstreit gegen einen Wohnungseigentümer, wird die von dem beklagten Wohnungseigentümer geschuldete Kostenerstattung als Einnahme in der Jahresabrechnung aller Wohnungseigentümer – auch des Beklagten – gutgeschrieben. Verliert die Gemeinschaft den Rechtsstreit, sind diese Kosten von allen Eigentümern nach den jeweiligen Miteigentumsanteilen zu tragen (MüKo/Scheller, a. a. O., Rn. 23). Gewinnt der Wohnungseigentümer, muss die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer diesem die Prozesskosten erstatten. Die nötigen Mittel sind von allen Wohnungseigentümern zu tragen (Hügel/Elzer, a. a. O., Rn. 32).

2. Die Entscheidung zu Doppelparkeranlagen

a) Sachverhalt

Der Kläger vor dem BGH (22.3.24, V ZR 81/23, Abruf-Nr. 240628) ist Mitglied der beklagten Wohnungseigentümergemeinschaft. Zur Wohnanlage gehören Kfz-Doppelparkeranlagen. Vier davon stehen im Teileigentum des Klägers. Nach der Teilungserklärung sind alle Erhaltungskosten nach den jeweiligen Miteigentumsanteilen von sämtlichen Wohnungs- bzw. Teileigentümern zu tragen. Aufgrund eines Defekts der im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden hydraulischen Hebeanlage kann in den Doppelparkern des Klägers lediglich je ein Fahrzeug abgestellt werden. Der Kläger verlangt die Sanierung der Hydraulik. Die Eigentümer fassten den Beschluss, den Verteilungsschlüssel dahin gehend zu ändern, dass die Kosten für etwaige Sanierungs-, Reparatur-, Unterhaltungs- und Modernisierungsarbeiten an den Doppelparkern allein deren Teileigentümer gemeinschaftlich tragen. Mit seiner Anfechtungsklage wendet sich der Kläger gegen diesen Beschluss. Das AG hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des Klägers blieb erfolglos. Mit der von dem LG zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, will der Kläger erreichen, dass der angefochtene Beschluss für ungültig erklärt wird.

b) Entscheidungsgründe und Relevanz für die Praxis

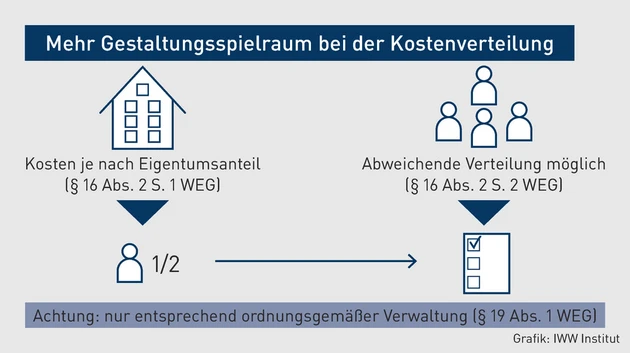

Nach § 16 Abs. 3 WEG a. F. konnten die Eigentümer bei einer bereits bestehenden Kostentragungsverpflichtung nur einen anderen Verteilungsmaßstab wählen. Ein Eigentümer, der nach einer bestehenden Vereinbarung bestimmte Kosten oder insgesamt keine Kosten tragen musste, konnte durch Beschluss nicht erstmals an den Kosten beteiligt werden (BGH 1.6.12, V ZR 225/11). Nach der Gesetzesänderung ist diese Rechtsprechung des BGH überholt. § 16 Abs. 2 S. 2 WEG räumt den Wohnungseigentümern ausdrücklich die Kompetenz ein, für einzelne Kosten oder bestimmte Arten von Kosten der Eigentümergemeinschaft eine von dem gesetzlichen Verteilungsschlüssel oder von einer Vereinbarung abweichende Verteilung zu beschließen.

Nach der Gesetzesbegründung gilt dies auch, wenn dadurch der Kreis der Kostenschuldner verändert wird, indem einzelne Wohnungseigentümer von der Kostentragung gänzlich befreit oder umgekehrt erstmals mit Kosten belastet werden (BT-Drucksache 19/18791, S. 56). Eine abweichende Verteilung ist nicht nur bei einer Veränderung des bisherigen Kostenverteilungsschlüssels gegeben, sondern auch, wenn – bei gleichbleibendem Verteilungsschlüssel – der Kreis der von der Kostenverteilung erfassten Wohnungseigentümer verändert wird. Durch diese Regelung sollen die Wohnungseigentümer einfacher, als nach altem Recht, über eine nach den Umständen des Einzelfalls angemessene Kostenverteilung entscheiden können (BT-Drucksache 19/18791, S. 56). Unter Berücksichtigung des gesetzgeberischen Ziels sieht der BGH den Beschluss über die Verteilung der für die Doppelparker anfallenden Kosten weder als nichtig noch anfechtbar an.

Der Beschluss über die Verteilung der Kosten der Doppelparkeranlagen muss der ordnungsmäßigen Verwaltung nach § 19 Abs. 1 WEG entsprechen. Dazu stellt der BGH Folgendes fest: Bereits nach altem Recht hatten die Wohnungseigentümer gemäß § 16 Abs. 3 WEG a. F. bei Änderungen des Umlageschlüssels aufgrund des Selbstorganisationsrechts der Gemeinschaft einen weiten Gestaltungsspielraum. Das gilt auch und erst recht für die Neuregelung. Insoweit kann auf die bisherige Rechtsprechung zu § 16 Abs. 3 WEG a. F. zurückgegriffen werden. Danach darf die Gemeinschaft jeden Maßstab wählen, der den Interessen der Gemeinschaft und der einzelnen Wohnungseigentümer angemessen ist und insbesondere nicht zu einer ungerechtfertigten Benachteiligung Einzelner führt.

Praxistipp | Bei der Auswahl eines angemessenen Kostenverteilungsschlüssels dürfen nicht zu strenge Anforderungen gestellt werden, weil sich jede Änderung des Verteilungsmaßstabes zwangsläufig auf die Kostenlast des einen oder des anderen Wohnungseigentümers auswirkt (BGH 2.10.20, V ZR 282/19). Werden Kosten von Erhaltungsmaßnahmen, die nach dem zuvor geltenden Verteilungsschlüssel von allen Wohnungseigentümern zu tragen sind, durch Beschluss einzelnen Wohnungseigentümern auferlegt, entspricht dies – wie schon nach § 16 Abs. 4 WEG a. F. – jedenfalls ordnungsmäßiger Verwaltung, wenn die beschlossene Kostenverteilung den Gebrauch oder die Möglichkeit des Gebrauchs berücksichtigt (BT-Drucksache 19/18791 S. 56). |

Der BGH kommt zu dem Ergebnis, dass die Änderung der Kostenverteilung ordnungsmäßiger Verwaltung entspricht, da nur die Teileigentümer mit Kosten belastet werden, die – im Gegensatz zu den übrigen Wohnungseigentümern – auch einen Nutzen aus der Erhaltung des Gemeinschaftseigentums an den Doppelparkeranlagen haben. Ihnen kommt die Erhaltung des Gemeinschaftseigentums wirtschaftlich zugute. Die Teileigentümer sind durch die Mehrbelastung im Vergleich zum gesetzlichen Verteilungsmaßstab auch nicht ungerechtfertigt benachteiligt. Die alleinige Gebrauchsmöglichkeit rechtfertigt die Mehrbelastung, so der BGH.

Der Kläger kann sich nach Ansicht des BGH auch nicht darauf berufen, dass er in der Vergangenheit Beiträge zu der Erhaltungsrücklage gezahlt habe. Die Bildung einer Erhaltungsrücklage dient dazu, notwendige größere Erhaltungsmaßnahmen wirtschaftlich abzusichern und durch das Ansparen kleinerer Beträge u. a. das Risiko einer plötzlichen finanziellen Überforderung der einzelnen Eigentümer durch Sonderumlagen zu vermindern. Daraus ergibt sich aber kein Anspruch des einzelnen Eigentümers auf Verwendung für eine bestimmte Erhaltungsmaßnahme, so der BGH. Im Ergebnis konnte der Kläger nicht auf eine Instandsetzung der Doppelparkeranlagen mit Mitteln der Rücklage vertrauen, selbst wenn ein Sanierungsstau bestand.

Auch unter dem Aspekt des Rückwirkungsverbots ergibt sich nach Ansicht des BGH keine andere Beurteilung. Dazu führt der BGH aus: Grundsätzlich darf ein Wohnungseigentümer darauf vertrauen, dass die bis zu einer Änderung des Verteilungsschlüssels angefallenen Kosten nach dem bisherigen Schlüssel umgelegt werden. Der Vertrauensschutzgedanke führt dazu, dass nicht in bereits abgeschlossene Abrechnungszeiträume rückwirkend eingegriffen werden darf. Eine Abweichung hiervon kommt nur ausnahmsweise bei Vorliegen besonderer Umstände in Betracht. Anders ist es jedoch bei noch laufenden Abrechnungszeiträumen. Hier bildet sich noch kein schutzwürdiges Vertrauen (BGH 9.7.20, V ZR 202/09). Der BGH geht bei dem Beschluss zur Kostenverteilung von einem noch nicht abgeschlossenen Sachverhalt aus. Der Beschluss ändert den Verteilungsschlüssel mit Wirkung für die Zukunft. Die Teileigentümer konnten nicht darauf vertrauen, dass die gesetzlichen Öffnungsklauseln dauerhaft unverändert bleiben und die Mehrheitsmacht nicht erweitert wird. Vielmehr muss mit Änderungen gesetzlicher Rahmenbedingungen grundsätzlich gerechnet werden, so der BGH.

3. Fazit

Mit dieser ersten Grundsatzentscheidung zur neu geregelten Kostenverteilung nach § 16 WEG stärkt der BGH die Beschlusskompetenz und somit den Gestaltungsspielraum der Wohnungseigentümer. Damit kommt er dem Wunsch vieler Wohnungseigentümergemeinschaften nach, auf veränderte Umstände reagieren und den Verteilungsschlüssel anpassen zu können. Die Entscheidung führt zu einem angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen der Gemeinschaft und den Rechten des einzelnen Wohnungseigentümers. Die Kosten können sachgerechter und interessengerechter verteilt werden. Vor allem ist es den Wohnungseigentümergemeinschaften nun möglich, auf die konkreten Umstände des Einzelfalls zu reagieren. Das betrifft sowohl den Verteilungsschlüssel als auch den Kostenschuldner.

AUSGABE: MK 6/2025, S. 115 · ID: 50409714