Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe März 2025 abgeschlossen.

SchadenersatzWirksamkeit einer Schriftsatzkündigung gegenüber einem Anwalt im elektronischen Rechtsverkehr

| Der BGH hat zeitgleich mit einem Verfahren, in dem es auf die Wirksamkeit einer Kündigung ankam, die in einem elektronisch an das Gericht übermittelten Schriftsatz enthalten war und einer nicht anwaltlich vertretenen Partei zugestellt wurde (s. o., S. 42 in dieser Ausgabe), entschieden, wie die materiell-rechtlichen Fragestellungen zum Wirksamwerden einer Schriftsatzkündigung im elektronischen Rechtsverkehr bei anwaltlicher Vertretung des Mieters zu beantworten sind. Lesen Sie selbst! |

Inhaltsverzeichnis

Sachverhalt

Die Beklagte ist Mieterin einer Wohnung der Klägerin. Im Zeitraum 1/19 bis 7/20 nahm sie keine Mietzahlungen vor, sodass ein Mietrückstand in Höhe von 7.155,40 EUR entstand. Das AG hat die Klage auf Räumung und Herausgabe der Wohnung durch Versäumnisurteil zunächst abgewiesen. Mit elektronischem Schriftsatz hat der Prozessbevollmächtigte der Klägerin Einspruch gegen das Versäumnisurteil eingelegt und erstmals gegenüber der Beklagten die außerordentliche fristlose Kündigung des Mietverhältnisses wegen des Zahlungsrückstands erklärt. Der Schriftsatz war durch den Prozessbevollmächtigten der Klägerin namentlich gekennzeichnet sowie mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen. Er ist dem Prozessbevollmächtigten der Beklagten durch das AG elektronisch übermittelt worden. Das AG hat das Versäumnisurteil aufgehoben und der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten hatte vor dem LG Erfolg. Mit der vom LG zugelassenen Revision begehrt die Klägerin die Wiederherstellung des amtsgerichtlichen Urteils (BGH 27.11.24, VIII ZR 155/23, Abruf-Nr. 245970).

Entscheidungsgründe

Die Revision der Klägerin hatte Erfolg, führte aber „nur“ zur Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an das LG. Mit der Begründung des LG konnte die Nichtigkeit der in der Einspruchsschrift enthaltenen Kündigungserklärung wegen Formunwirksamkeit nach § 125 S. 1 BGB nicht angenommen werden. Der BGH folgt nicht der – in Rechtsprechung und Literatur geteilten – Annahme des LG, die Legitimationswirkung einer qualifizierten elektronischen Signatur bestehe nur gegenüber dem Gericht, sodass ein qualifiziert elektronisch signierter elektronischer Schriftsatz nicht formwahrend vom Gericht elektronisch an den Kündigungsempfänger bzw. dessen Prozessbevollmächtigten weitergeleitet werden könne. Auch in dieser Entscheidung schließt der BGH zunächst eine rückwirkende Anwendung des seit dem 17.7.24 geltenden § 130e ZPO auf bereits vor diesem Zeitpunkt ausgesprochene Kündigungen aus.

Ausgangspunkt der Prüfung ist auch in diesem Verfahren die Schriftform nach §§ 568 Abs. 1, 126 BGB, die nach § 126 Abs. 3 BGB durch die elektronische Form ersetzt werden kann, wenn sich nicht aus dem Gesetz etwas anderes ergibt (vgl. z. B. § 781 S. 2 BGB).

Auch in diesem Verfahren spricht der BGH die Streitfrage an, ob die Möglichkeit der Ersetzung der angeordneten Schriftform durch die elektronische Form gemäß § 126 Abs. 3 BGB bei empfangsbedürftigen Willenserklärungen voraussetzt, dass der Empfänger der Willenserklärung hiermit einverstanden ist. Auch hier bedarf die Frage keiner Entscheidung, dies jedoch aus anderen Gründen.

Anwaltlich vertretener Kündigungsempfänger

Wird die empfangsbedürftige Willenserklärung im Rahmen eines Zivilprozesses durch elektronischen Schriftsatz an einen von der Gegenseite bestellten anwaltlichen Prozessbevollmächtigten weitergeleitet, ist ein (ggf. erforderliches) Einverständnis als erteilt anzusehen, weil § 173 Abs. 2 Nr. 1 ZPO den Schutzzweck der Regelung erfüllt.

Beachten Sie | Nach der Vorstellung des Gesetzgebers sollte die Formulierung in § 126 Abs. 3 BGB „kann ersetzt werden“ sicherstellen, dass die Beteiligten die Anwendung der elektronischen Form ausdrücklich, konkludent oder nach Maßgabe bisheriger Geschäftsgepflogenheiten billigen und deshalb mit dem Zugang einer elektronischen Willenserklärung rechnen müssen (BT-Drucksache 14/4987, S. 15, 34 f., 41 f.). Hintergrund der Erwägungen des Gesetzgebers war die Befürchtung, dass der elektronische Zugang von elektronischen Willenserklärungen (noch) nicht in gleicher Weise verbreitet und in seinen Folgen bekannt ist wie der postalische Zugang schriftlicher Willenserklärungen.

MERKE | Den im Rahmen des § 126 Abs. 3 BGB befürchteten Risiken einer elektronischen Zustellung wird für den Fall der Abgabe einer empfangsbedürftigen Willenserklärung im Zivilprozess durch einen elektronischen Schriftsatz und dessen elektronischer Weiterleitung an den anwaltlichen Prozessbevollmächtigten des Erklärungsempfängers durch § 173 Abs. 2 Nr. 1 ZPO hinreichend Rechnung getragen. Die Vorschrift statuiert die passive Nutzungspflicht des elektronischen Rechtsverkehrs für in professioneller Hinsicht am Zivilprozess beteiligte Personen, Vereinigungen und Organisationen, insbesondere für Rechtsanwälte (vgl. insoweit auch § 31a Abs. 1 S. 1, Abs. 6 BRAO). |

Ein anwaltlicher Prozessbevollmächtigter, dem – im Rahmen der ihm erteilten Prozessvollmacht – eine in einem elektronischen Schriftsatz enthaltene materiell-rechtliche Willenserklärung elektronisch zugeht, verfügt über die technischen Voraussetzungen für das Lesen und Verifizieren der elektronischen Nachricht; er ist auch vertraut mit den für die Kenntnisnahme einer solchen Nachricht erforderlichen Sorgfaltspflichten.

Die in der Einspruchsschrift enthaltene Kündigungserklärung entsprach (hier) auch den Anforderungen des § 126a Abs. 1 BGB an die formgerechte Abgabe einer elektronischen Willenserklärung. Der klägerische Prozessbevollmächtigte hatte dem Schriftsatz seinen Namen hinzugefügt und diesen mit seiner qualifizierten elektronischen Signatur versehen. Einen formgerechten Zugang der in dem Schriftsatz enthaltenen Willenserklärung beim Prozessbevollmächtigten der Beklagten (§ 130 Abs. 1 S. 1 BGB) hat das LG – so der BGH – zu Unrecht ausgeschlossen.

Beachten Sie | Auch bei anwaltlicher Vertretung des Kündigungsempfängers reicht es nach st. Rspr. des BGH zur Wahrung der Schriftform bei empfangsbedürftigen Willenserklärungen nicht aus, dass diese nach den jeweiligen Formvorschriften abgegeben wurde. Sie muss, um wirksam zu werden, auch in der erforderlichen Form gemäß § 130 BGB zugehen.

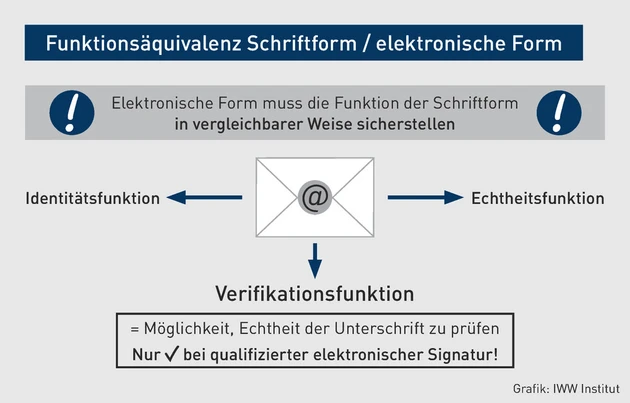

Dieses Zugangserfordernis gilt auch für den Fall einer empfangsbedürftigen Willenserklärung in elektronischer Form. Der Gesetzgeber ist bei der Schaffung der Möglichkeit der Wahrung von gesetzlichen Formvorschriften durch ein elektronisches Dokument mit qualifizierter elektronischer Signatur davon ausgegangen, dass auf Willenserklärungen, die in elektronischen Dokumenten abgegeben werden, § 130 BGB Anwendung findet. Die Erklärung dafür liegt in dem gesetzgeberischen Ziel einer Funktionsäquivalenz zwischen der Schriftform des § 126 Abs. 1 BGB und der elektronischen Form des § 126a Abs. 1 BGB. Zu den mit der Schriftform bezweckten Leistungsfunktionen, welche die elektronische Form in vergleichbarer Weise sicherstellen soll, gehört – neben der Identitätsfunktion (Erkennbarkeit des Erklärenden und Möglichkeit der Identifizierung durch dessen unverwechselbare Unterschrift) und der Echtheitsfunktion (Gewährleistung der inhaltlichen Urheberschaft des Unterzeichners durch die räumliche Verbindung der Unterschrift mit dem Dokument) – auch die Verifikationsfunktion, nach der es dem Empfänger möglich sein soll, zu prüfen, ob die Unterschrift echt ist. Dies kann nur erfüllt werden, wenn ihm das Dokument selbst zur Verfügung steht.

Bei anwaltlicher Vertretung möglich |

Anders als die in § 130a Abs. 3 S. 1 Alt. 2, Abs. 4 ZPO vorgesehene Einreichung eines elektronischen Dokuments über einen sicheren Übermittlungsweg mit einfacher Signatur, die an das Verhältnis von Absender und erstem (unmittelbaren) Empfänger anknüpft, ist eine qualifizierte elektronische Signatur in dem Sinne weitergehend verkehrsfähig, dass ihre Validierung (Art. 32, 33 eIDAS-VO) nicht nur dem ersten Empfänger möglich ist, sondern auch Dritten, denen das elektronische Dokument mitsamt der qualifizierten elektronischen Signatur elektronisch weitergeleitet wird. Daher kann ein wirksam qualifiziert elektronisch signierter elektronischer Schriftsatz unter Aufrechterhaltung der gültigen und prüfbaren elektronischen Signatur elektronisch vom Gericht an den gegnerischen Prozessbevollmächtigten oder – im Fall des § 173 Abs. 4 S. 1 ZPO – auch an den Gegner persönlich übermittelt werden.

Eingang der Schriftsatzkündigung bei der Gegenseite

Ob die elektronische Einspruchsschrift mit der darin enthaltenen Kündigungserklärung unter Aufrechterhaltung der gültigen qualifizierten elektronischen Signatur des Prozessbevollmächtigten der Klägerin bei dem Rechtsanwalt der Beklagten einging, hatte das LG hier allerdings nicht festgestellt. Dies war aber erforderlich und war nicht etwa deshalb entbehrlich, weil der Schriftsatz dem Prozessbevollmächtigten der Beklagten elektronisch zugestellt worden ist. Hier bestehen nach den Feststellungen des BGH vielmehr greifbare Anhaltspunkte dafür, dass trotz des Zugangs des elektronischen Schriftsatzes beim Adressaten die qualifizierte elektronische Signatur des Absenders bei der Weiterleitung des Schriftsatzes ungültig geworden sein könnte. Dafür spricht aus Sicht des BGH der Umstand, dass das von dem Beklagtenvertreter zur Akte gereichte Prüfprotokoll für den Einspruchsschriftsatz eine ungültige Signatur ausweist mit dem Zusatz, die Inhaltsdaten oder die Signatur seien nach der Signatur verändert worden. Hinzu kommt, dass das auf den Einspruchsschriftsatz bezogene Empfangsbekenntnis des Prozessbevollmächtigten des Beklagten den Dateinamen „Einspruch_VU_KlV“ trägt, die in der elektronischen Gerichtsakte enthaltene Originaldatei hingegen die Dateibezeichnung „Einspruch_VU_KlV(1)“.

Relevanz für die Praxis

Die Entscheidung ist auch nach Inkrafttreten des § 130e ZPO von großer praktischer Relevanz. Kommt es auf den (materiell-rechtlich) formwirksamen Zugang eines Schriftsatzes an, weil in diesem eine Kündigungserklärung enthalten ist, werden dem Gericht und dem gegnerischen Prozessbevollmächtigten weitergehende Prüfungspflichten auferlegt. § 130e ZPO ändert daran nichts.

Das Gericht ist gehalten, festzustellen, ob der Schriftsatz (überhaupt) qualifiziert elektronisch signiert und dann unter Aufrechterhaltung dieser Signatur an den gegnerischen Prozessbevollmächtigten weitergeleitet wurde. Dieser wiederum kann und muss – im Interesse des Mandanten – selbst prüfen, ob die Signaturanforderungen eingehalten sind, die im Fall der materiell-rechtlichen Schriftform nach § 568 Abs. 1 BGB höher sind als die prozessualen Formanforderungen. Bei Letzteren kann die einfache Signatur ausreichen.

AUSGABE: MK 3/2025, S. 46 · ID: 50318365