Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Mai 2024 abgeschlossen.

Heizungsgesetz (Teil 2)Diese Formalien müssen Sie bei Ankündigung der Modernisierung und bei der Mieterhöhung beachten

. 237003

| Mit § 555b Nr. 1a, §§ 559, 559e BGB beteiligt der Gesetzgeber im Zuge des novellierten Gebäudeenergiegesetzes (GEG; „Heizungsgesetz“) auch den Mieter wirtschaftlich an den entstehenden Kosten eines Heizungstauschs. Die Erfüllung der gesetzgeberischen Pflichten zum heizenergetischen Umbau wird vor allem in Mehrfamilienhäusern oder Wohnsiedlungen zu gebündelten Ankündigungs- und Mieterhöhungsverfahren nach Modernisierung führen, wenn eine zweiseitige Modernisierungsvereinbarung dazu mit dem Mieter nicht gelingt. Mit Urteil vom 19.7.23 (VIII ZR 416/21, Abruf-Nr. 237003) hat der BGH seine mittlerweile gefestigte Rechtsprechung zu den formellen Voraussetzungen einer Mieterhöhung nach Modernisierung fortgesetzt. Sie ist besonders bedeutsam im Zusammenhang mit dem jetzt novellierten GEG. Der folgende Beitrag nimmt auch die inhaltlichen und formellen Anforderungen an ein Ankündigungsschreiben im Vorfeld der Baumaßnahmen mit in den Blick und vermittelt eine Übersicht zur Fallbearbeitung. |

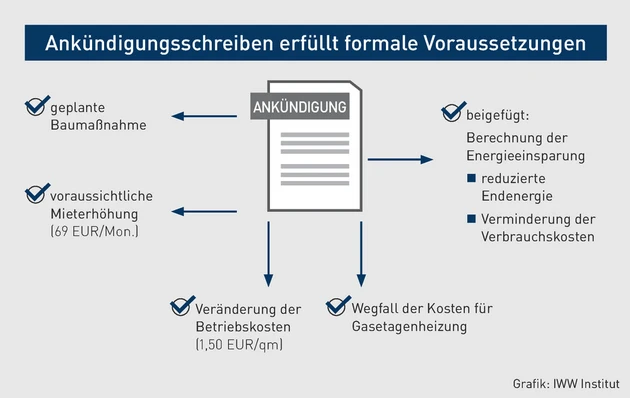

1. Formalien zur Ankündigung einer Modernisierungsmaßnahme

§ 555c Abs. 1 S. 2, Abs. 3 BGB beschreibt die inhaltlichen Anforderungen an das Ankündigungsschreiben vor Beginn der Baumaßnahmen. Der Hinweis auf einen möglichen Härteeinwand des Mieters (§ 555c Abs. 2 BGB) ist „nur“ eine „Soll“-Vorschrift; der Charakter der halb zwingenden Norm (Verbot vertraglicher Vereinbarungen zum Nachteil des Mieters abweichend von den gesetzlichen Vorgaben) bezieht sich vor allen Dingen auf Abs. 1 und Abs. 3.

. 216454

Der BGH musste das Ankündigungsschreiben zum geplanten Einbau einer Gaszentralheizung beurteilen (BGH 20.5.20, VIII ZR 55/19, Abruf-Nr. 216454). Formale Grundlagen dafür sind §§ 555c, 555b Nr. 1 BGB. Generell reicht es aus, wenn angegeben wird, welche Arbeiten im Einzelnen beabsichtigt sind und inwieweit die baulichen Maßnahmen zu einer nachhaltigen Einsparung von Endenergie – bezogen auf die Wohnung des Mieters – führen (ebenso wie der BGH: LG Bonn BeckRS 21, 14975).

Für die dabei zu liefernde Inhaltsdichte gilt nach dem BGH: Der Mieter muss im Rahmen einer anstehenden energetischen Modernisierung nur über die Tatsachen informiert werden, die es ihm ermöglichen, in groben Zügen die voraussichtlichen Auswirkungen der Umsetzung auf die Nutzung der Mieträume abzuschätzen. Er muss nur überschlägig ermitteln können, ob die geplanten baulichen Maßnahmen voraussichtlich zu einer nachhaltigen Energieeinsparung führen werden (BGH IMR 20, 95). Kann er das nicht beurteilen, ist es ihm zuzumuten, sachverständige Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Klar akzentuiert der BGH, die Mitteilungspflichten sollen den Mieter zwar schützen; sie sollen aber den Vermieter nicht bei der Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen einschränken. Deshalb dürfen gesetzlich zulässige Modernisierungsmaßnahmen durch eine überzogene Mitteilungs-anforderung nicht erschwert werden. Der BGH senkt das bislang von der Instanzrechtsprechung geforderte hohe Anforderungsniveau an die schriftliche Ankündigung der Baumaßnahmen ab. So ist es dem Mieter etwa zuzumuten, gemachte quadratmeterbezogene Angaben z. B. zur Mieterhöhung oder zur Entwicklung des Betriebskostenniveaus nach Abschluss der Baumaßnahme zur Herstellung des Wohnungsbezugs selbst durch Multiplikation mit der von ihm gemieteten Wohnfläche hochzurechnen (BGH 20.5.20, VIII ZR 55/19).

2. Formalien zur Mieterhöhung nach Modernisierung

Grundlage sind jetzt nach Inkrafttreten des „Heizungsgesetzes“ §§ 559 bis 559e BGB. Dabei greift § 559e BGB nur, wenn ein reiner Heizungstausch (vor allem Brenner und Kessel) erfolgt, der den Anforderungen des § 71 Abs. 1 GEG genügt und zu einer mindestens 65-prozentigen Verwertung erneuerbarer Energie beim Heizen führt, und wenn dafür Förderung beantragt, in Anspruch genommen, gewährt und eingesetzt wird. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf den klaren Ausweis beantragter und bezogener sowie eingesetzter öffentlicher Drittmittel (Fördermittel) hinzuweisen (§ 559a BGB). Dieser Hinweis gehört sowohl in die Ankündigung als auch in die nachfolgende Mieterhöhungserklärung. Entspricht dabei die Sachlage im Zeitpunkt der Mieterhöhungserklärung nicht den geschilderten Absichten in der Ankündigung, weil z. B. eine Förderung nicht gewährt wurde oder Fördermittel nicht mehr zur Verfügung stehen und daher zur Finanzierung der Baumaßnahme nicht eingesetzt werden konnten, muss darauf gesondert und im Detail eingegangen werden. Nur dann ist § 559 a BGB erfüllt. Andernfalls ist die Mieterhöhung bereits formell unwirksam, wenn im inhaltlichen Vergleich zwischen Ankündigung und Mieterhöhung Zweifel am Einsatz öffentlicher Fördermittel zur Finanzierung der Modernisierungsmaßnahme verbleiben (BGH BeckRS 23, 21223).

Nur, wenn der Einsatz von Drittmitteln ausschließlich zur Finanzierung von Instandsetzungskosten diene, könne auf diese Angabe verzichtet werden, so der BGH (ebenso: BGH NZM 11, 309). Denn für Instandsetzungen gebe es keine Mieterhöhungen; folglich seien entsprechende Rechnungen nicht zu erläutern.

Abgesehen davon handhabt der BGH die Anforderungen an eine Erhöhungserklärung nach Modernisierung jetzt „lockerer“ (BGH BeckRS 23, 21223). Auch hier vollzieht er eine Abkehr zu Teilen der bisherigen Instanzrechtsprechung, die schärfere Anforderungen gewahrt wissen wollte. Die in formeller Hinsicht nun zu beachtenden Maximen können wie folgt zusammengefasst werden:

Checkliste / Das müssen Sie beachten |

|

Die Entscheidung mit dieser Einschätzung erging vor der Novelle des GEG. Nun ist jedoch der Abzug fiktiver Erhaltungskosten beim Austausch von Bauteilen, die eine „nicht unerhebliche Lebensdauer“ hinter sich haben, auch gesetzlich geschuldet (§ 559 Abs. 1 S. 2, 559e Abs. 2 BGB), was die unterlassene Berücksichtigung anzusetzender Erhaltungskosten in den Bereich eines formellen Fehlers rücken dürfte. Der BGH sieht das in seinem Urteil vom 19.7.23 (a. a. O.) noch als materiell-rechtliches Problem. Der Unterschied: Formelle Fehler machen eine Zahlungsklage nach Mieterhöhung unzulässig; es kommt nicht zur Sachprüfung. Das Verfahren ist „tot“. Man muss von vorne mit einer neuen Erhöhungserklärung beginnen. Materielle Fehler eröffnen dagegen die Prüfung der Begründetheit der Klage. Dann kann prozessual noch reagiert werden.

3. Darlegungs- und Beweislast des Vermieters

Wer sich auf eine günstige Rechtsfolge beruft, muss die ihr zugrunde liegenden Tatsachen beweisen. Folgerichtig muss der Vermieter die Voraussetzungen einer erklärten Mieterhöhung nach § 559 Abs. 1 BGB bzw. nach § 559 e BGB darlegen und beweisen. Dazu gehören insbesondere in formeller Hinsicht (BGH 19.7.23, VIII ZR 416/21; 21.2.23, VIII ZR 106/21; 25.1.23, VIII ZR 29/22):

- die nur schlagwortartig notwendige Beschreibung der Baumaßnahmen, aus denen ihr Charakter als Modernisierungen abgeleitet werden kann, also die Darlegung, inwieweit durch die Baumaßnahmen der Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöht worden ist, die Wohnverhältnisse auf Dauer verbessert oder eine nachhaltige Einsparung von Energie und Wasser bewirkt worden sind, vor allem die Erfüllung der Voraussetzung der energetischen Modernisierung durch Heizungstausch, also die BeschreibungCharakter als Modernisierungsmaßnahme

- des Charakters der Baumaßnahme als (freiwillige oder gesetzlich aufgegebene) Modernisierungsmaßnahme, hier insbesondere die Erfüllung der Voraussetzungen des §§ 71 GEG (§ 555b Nr. 1 a BGB), oder

- der Voraussetzungen einer energetischen Modernisierung durch Heizungstausch (§ 555 b Nr. 1 BGB),

- die Einordnung der angesetzten Kosten als reine Modernisierungskosten, die nicht wegen Erhaltungsmaßnahmen angefallen sind (§ 559 Abs. 2, § 559e Abs. 2; § 555a Abs. 1 BGB; BGH MDR 20, 1173),Modernisierungskosten

- beim Einbau von Wärmepumpen ab dem 1.1.24 die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 71o GEG (Heizeffizienz, ausgedrückt in der gerechneten Jahresarbeitszahl – JAZ; auf Berechnungsanlagen kann verwiesen werden),

- Ausweis angefallener Kosten der Modernisierung als Gesamtsumme,

- Abgrenzung zu Erhaltungsmaßnahmen, insbesondereAbgrenzung zu Erhaltungsmaßnahmen und -kosten

- der Vortrag des Vermieters zu den ersparten Kosten einer fälligen Instandsetzungsmaßnahme (§ 559 Abs. 2 BGB), also der Abzug fälliger Instandsetzungskosten von der Berechnungsgrundlage (§ 559 Abs. 2 BGB) durch die Angabe einer Quote oder eines bezifferten Betrags (BGH 20.7.22, VIII ZR 337/21 und VIII ZR 361/21),

- die Berücksichtigung fiktiver Erhaltungskosten, also der zeitanteiligen Kosten künftiger Instandhaltungen, notfalls durch Schätzung einschließlich der üblichen Lebensdauer des betroffenen Bauteils und des Zeitpunkts seines Einbaus und seiner Erneuerung (Hinz, MDR 21, 1436), also der Abzug fiktiver Instandsetzungskosten durch Schätzung im Rahmen von § 559 Abs. 2 BGB oder als pauschaler Abzug in Höhe von 15 Prozent bei einer Mieterhöhung nach § 559e Abs. 2 BGB,

- bei „nur unerheblicher Nutzungsdauer“ das Verhältnis zwischen der üblichen Lebensdauer und des bisherigen Nutzungszeitraums einschließlich des Zeitpunkts seines Einbaus und seiner Erneuerung – dann ohne Ausgrenzung fiktiver Erhaltungskosten,

- der Vortrag zur Inanspruchnahme und zum Abzug in Anspruch genommener Drittmittel (§ 559a BGB; BGH BeckRS 23, 21223), wenn die Modernisierung damit finanziert wird (BGH NZM 11, 309) – in Anspruch genommene Fördermit- tel für die Finanzierung reiner Erhaltungsmaßnahmen führen nicht zur Mieterhöhung und interessieren daher in diesem Zusammenhang nicht,Drittmittel

- erbrachte eigene Aufwendungen im Rahmen der Modernisierungsmaßnahme, wobei es ausreichen soll, wenn der Vermieter die Beträge aus den einzelnen Gewerken und die Zuordnung zu dem konkreten Modernisierungsvorhaben darstellt (LG Berlin MietRB 21, 228) und auf die anliegenden Rechnungen Bezug nimmt; diese Einschätzung widerstreitet allerdings der vom BGH konturierten Darlegungslast, nach der Kosten einzelner Gewerke auch bei umfangreicheren und komplexeren Baumaßnahmen nicht zugeordnet werden müssen (BGH Beck RS 23, 21223; BGH 20.7.22, VIII ZR 361/21); eine andere Frage ist, ob man so aus Transparenzgründen verfährt,Eigene Aufwendungen

- eigene Aufwendungen, vor allem in Gestalt von Baunebenkosten, wie etwa für die Einrichtung der Baustelle oder das Architektenhonorar, die in einer Position zusammengefasst werden können und nicht nach einzelnen Modernisierungsmaßnahmen aufgefächert werden müssen (BGH NZM 23, 213),Baunebenkosten

- Aufwendungen in Form von Renovierungsarbeiten, die durch die Modernisierungsmaßnahme notwendig geworden sind, soweit sie selbst ausgeführt oder vom Vermieter (z. B. nach Rechnungsstellung durch den Mieter) bezahlt worden sind (BGH 30.3.11, VIII ZR 173/10), und

- eine insgesamt erläuterte Berechnung der verlangten Mieterhöhung insbesondere zur Einhaltung der greifenden gesetzlichen Kappungsgrenzen entweder von 2 EUR bzw. 3 EUR pro Quadratmeter monatlich je nach Höhe der Ausgangsmiete bei Modernisierung über einen reinen Heizungstausch hinaus (evtl. inklusive Heizungstausch) oder von 0,50 EUR pro Quadratmeter monatlich für reine Heizungsmodernisierungen.Berechnung der Mieterhöhung

Im Hinblick auf die Mieterhöhung nach energetischen Baumaßnahmen gilt:

- Bei vielschichtigen oder bei technisch komplexen Baumaßnahmen ist es ausreichend, wenn sie so genau beschrieben wird, dass der Mieter allein anhand dessen, wenn auch unter Zuhilfenahme einer bautechnisch oder juristisch sachkundigen Person, beurteilen kann, ob die Baumaßnahme als Modernisierung einzuordnen ist und die Voraussetzungen einer dadurch ausgelösten Mieterhöhung erfüllt sind (§ 559 Abs. 1 BGB).Besonderheiten bei energetischen Baumaßnahmen

- Bei Baumaßnahmen zur Einsparung von Heizenergie muss die Maßnahme nur schlagwortartig bezeichnet werden, die Tatsachen ausführen, anhand derer überschlägig beurteilt werden kann, ob die bauliche Änderung eine nachhaltige Einsparung von Heizenergie bewirkt, und ihre Zuordnung zu den einzelnen Rechnungspositionen ausgewiesen sein.

- Ein bestimmtes Maß voraussichtlich einzusparender Heizenergie muss nicht angegeben werden. Ausreichend ist, wenn sich aus den mitgeteilten Tatsachen der Schluss auf eine dauerhafte Energieeinsparung ergibt.Dauerhafte Energieeinsparung

- Bei gebotenem Abzug von Instandsetzungskosten muss die Erklärung zeigen, in welchem Umfang durch die durchgeführten Maßnahmen Instandhaltungskosten erspart wurden. Ausreichend ist die Angabe einer Quote.

- Es reicht auch aus, wenn deutlich zum Ausdruck gebracht wird, dass reine Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden und deshalb keine Instandhaltungsaufwendungen abzuziehen sind.

4. Vortrags- und Beweislast des Mieters

Der Mieter muss den Tatsachenvortrag des Vermieters substanziiert bestreiten. Dazu muss er alle Umstände unter Beweisantritt vortragen, die seinem Wahrnehmungsbereich unterliegen (Schindler, NZM 21, 258). Dazu gehört

- der Zustand der von der Maßnahme betroffenen Bauteile in seiner Wohnung oder im einsehbaren Außenbereich.Vortrag zur Bekämpfung einer Mieterhöhung

- Handelt es sich um Baumaßnahmen außerhalb seines Wahrnehmungsbereichs, ist dem Mieter zum Umfang und ersparten Verwaltungsaufwand ein Bestreiten mit Nichtwissen zuzubilligen (§ 138 Abs. 4 ZPO; Schindler, a. a. O.).

Will der Mieter den Umfang angesetzter Erhaltungskosten bestreiten und dartun, dass sie höher anzusetzen sind, muss er das Ausmaß von ihm behaupteter (größerer) Schäden konkretisieren und Tatsachen vortragen, die den Schluss zulassen, dass die daraus resultierenden Kosten einen vom Vermieter pauschal abgezogenen Betrag für Erhaltungskosten überschreiten (BGH MDR 04, 739). Hinz (MDR 21, 1436) sieht diese Entscheidung durch das BGH-Urteil vom 17.6.20 (VIII ZR 81/19) abgelöst: Ergänzend sei § 138 ZPO zu beachten. Mache der Mieter nur pauschale Angaben zum Umfang der Erhaltungskosten, so dürfe der Vermieter auch pauschal bestreiten. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass wegen des „gesetzlich verordneten“ pauschalen Abzugs von Erhaltungskosten in § 559e Abs. 2 BGB für diesen Bereich die angesprochene Frage gar nicht erst zu stellen ist.

Hält der Mieter die Mieterhöhung für (teil-)unwirksam, wird er überzahlte Mietanteile zurückfordern (§ 812 Abs. 1 S. 1 BGB; dazu Bentrop, WuM 21, 79, 83; Hinz, MDR 21, 1436). Umgekehrt zur Mieterhöhung liegt die Darlegungs- und Beweislast jetzt beim Mieter (BGH WuM 12, 746). Dazu muss er vortragen und nachweisen: die Höhe der von ihm erbrachten Leistungen ohne Rechtsgrund (Zahlung der erhöhten Miete), formell-rechtliche Einwände, die die Mieterhöhung (teil-)unwirksam machen, materiell-rechtliche Einwände zum – angreifbaren – Inhalt der Mieterhöhungserklärung, und insbesondere dass der Abzug der fiktiven Erhaltungskosten zu niedrig bemessen war (Hinz, a. a. O.); dies auch hier mit dem Vorbehalt des § 559e Abs. 2 BGB.

Berühmt sich der Mieter eines Rückzahlungsanspruchs und stützt er diesen auf eine behauptete unwirksame Mieterhöhungserklärung, ist der Vermieter gut beraten, ein Mieterhöhungsverlangen nach § 558 BGB nachzuschalten, in dem der umstrittene Modernisierungszuschlag bereits enthalten ist. Wird die verlangte Miete dann vorbehaltlos entrichtet, bezieht sich die darin enthaltene Zustimmung zu dem gestellten Verlangen auf die gesamte erhöhte Miete (BGH BeckRS 22, 29736; BGH NJW-RR 20, 523). Diese Konstellation ist nicht zu verwechseln mit einer zunächst vorbehaltlos entrichteten Zahlung auf die Mieterhöhungserklärung nach § 559 BGB. Denn zunächst bedarf es aufgrund des hier gegebenen einseitigen Verfahrens keiner Zustimmung des Mieters. Sie kann deshalb in einer vorbehaltlosen Zahlung auch nicht gesehen werden (BGH BeckRS 22, 31489).

Beachten Sie | Für die Annahme einer zusätzlich „aufgeschalteten“ zweiseitigen Vereinbarung über die erhöhte Miete (§ 557 BGB) dürfte es in aller Regel an einem entsprechenden Erklärungsbewusstsein des Mieters fehlen (BGH MDR 08, 197 Rn. 18; MDR 13, 1022, WuM 14, 559).

AUSGABE: MK 5/2024, S. 92 · ID: 49990009