Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Mai 2025 abgeschlossen.

VerschonungsregelnÜberschreiten des Schwellenwerts von 26 Mio. EUR durch Zusammenrechnung mehrerer Erwerbe

| Begünstigtes Vermögen i. S. d. § 13b Abs. 2 ErbStG bleibt bekanntlich mit bis zu 85 % bei der Regelverschonung steuerfrei oder mit bis zu 100 % bei der sog. Optionsverschonung, wenn der Erwerb begünstigten Vermögens i. S. d. § 13b Abs. 2 ErbStG insgesamt den Schwellenwert von 26 Mio. EUR nicht übersteigt. Erfolgen mehrere Erwerbe begünstigten Vermögens von derselben Person innerhalb von zehn Jahren, bestimmt § 13a Abs. 1 S. 2 ErbStG, dass dabei die früheren Erwerbe nach ihrem früheren Wert dem letzten Erwerb hinzugerechnet werden. Damit kann es durch die Zusammenrechnung zu einer Überschreitung des Schwellenwerts kommen – und die Steuerbefreiungen gemäß § 13a ErbStG damit leichtfertig verspielt werden. |

Inhaltsverzeichnis

- 1. Zum Hintergrund

- 2. Musterfall

- 3. Folgen des Überschreitens des Schwellenwerts durch Zusammenrechnung

- 4. Auffassung der Finanzverwaltung zur Berücksichtigung von Vorerwerben

- 5. FG Düsseldorf zur Berücksichtigung von Vorerwerben

- 6. Folgen der Überschreitung des Schwellenwerts

- 7. Zusammenfassende Würdigung

1. Zum Hintergrund

Der Wortlaut der Regelungen, die anlässlich der verfassungsrechtlich notwendigen Erbschaftsteuerreform zum 1.7.16 eingeführt worden sind, warf von Beginn an die bis heute umstrittene Frage auf, ob in die in § 13a Abs. 1 S. 2 ErbStG vorgesehene Zusammenrechnung auch Erwerbe vor dem 1.7.16 einzubeziehen sind. Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung kommt das FG Düsseldorf in seinem Gerichtsbescheid vom 17.7.24 (4 K 1675/23 Erb, Rev. BFH II R 22/24) zu dem überzeugenden Ergebnis, dass bei der Prüfung des Schwellenwerts solche Erwerbe, die zeitlich vor Einführung des Schwellenwerts stattgefunden haben bzw. für die die Steuer vor dem 1.7.16 entstanden ist, nicht einzubeziehen sind. Das Urteil gibt über die eigentliche Fragestellung des Verfahrens hinaus Anlass, grundsätzlich auf die Folgen des Überschreitens des Schwellenwerts von 26 Mio. EUR im Falle der Zusammenrechnung mehrerer Erwerbe einzugehen.

2. Musterfall

Unternehmer U war seit vielen Jahren an einer gewerblich tätigen GmbH & Co. KG zu 100 % als Kommanditist beteiligt. Aufgrund der Diskussionen über die Reform des Erbschaftsteuergesetzes hatte U bereits 2015 einen Anteil von 20 % und 2019 einen Anteil von 30 % auf seinen einzigen Sohn S mit 85 % Steuerverschonung übertragen.

Wertansatz | |

Anteil 2015 | 2.344.000 EUR |

Anteil 2019 | 15.200.000 EUR |

U verstarb im Juli 2024. In seinem Testament hatte er unter anderem angeordnet, dass sein Sohn S den ihm noch verbliebenen Anteil von 50 % im Wege eines Vermächtnisses erhalten soll. Hierfür ergaben sich folgende Wertansätze:

Begünstigungsfähiges Vermögen | 27.368.724 EUR |

Steuerpflichtiges Verwaltungsvermögen | − 6.243.000 EUR |

Begünstigtes Vermögen | 21.125.724 EUR |

2019 hatte Sohn S noch kein verfügbares Vermögen i. S. v. § 28a ErbStG. Die für 2019 zu zahlende Erbschaftsteuer hat Sohn S seinerzeit finanziert und erst aus den Gewinnen der Folgejahre bezahlt. 2024 hat er eigenes verfügbares Vermögen i. S. v. § 28a ErbStG i. H. v. 934.000 EUR. Da das Verwaltungsvermögen des Erwerbs 2024 die Grenze von 20 % gemäß § 13a Abs. 10 S. 2 ErbStG übersteigt, hat S auch für den Erwerb 2024 keinen Antrag auf Optionsverschonung gestellt. Sohn S will wissen, welche Besteuerungsfolgen der Erbfall 2024 auslöst.

3. Folgen des Überschreitens des Schwellenwerts durch Zusammenrechnung

Wird die Grenze von 26 Mio. EUR durch Zusammenrechnung mehrerer von derselben Person anfallenden Erwerbe innerhalb von zehn Jahren überschritten, fällt die Steuerbefreiung gemäß § 13a Abs. 1 S. 1 ErbStG (Regelverschonung von 85 %) bzw. gemäß § 13a Abs. 10 ErbStG (Optionsverschonung von 100 %) für die als steuerfrei behandelten früheren Erwerbe mit Wirkung für die Vergangenheit weg.

Dieser Wertung steht auch die jüngere Rechtsprechung des BFH nicht entgegen (BFH 26.7.22, II R 25/20, BStBl II 22, 21). Dieser hat zwar entschieden, dass der Antrag auf Optionsverschonung auch beim Erwerb mehrerer wirtschaftlicher Einheiten vor deren Zusammenrechnung für jede wirtschaftliche Einheit separat gestellt werden kann; hierdurch wird jedoch eine Zusammenrechnung zur Berechnung des Schwellenwerts nicht ausgeschlossen.

Die Finanzverwaltung, die sich der Auffassung des BFH in den gleichlautenden Ländererlassen vom 22.12.23 angeschlossen hat, weist daher richtigerweise darauf hin, dass die Regelverschonung (§ 13a Abs. 1 und 2 ErbStG) bzw. die Optionsverschonung (§ 13a Abs. 10 ErbStG) für die jeweilige wirtschaftliche Einheit weiterhin ausgeschlossen ist, wenn der Wert des erworbenen begünstigten Vermögens (§ 13b Abs. 2 ErbStG) den Schwellenwert von 26 Mio. EUR überschreitet (R E 13a.2 und R E 13a.3 ErbStR 2019; siehe auch gleichlautende Ländererlasse vom 22.12.23). Damit gelten für die Schwellenwertberechnung weiterhin grundsätzlich folgende Spielregeln:

Zwischenergebnis | Da der Wert des 2024 erworbenen begünstigten Vermögens 21.125.724 EUR beträgt, ist der Schwellenwert durch den Vermächtniserwerb im Jahr 2024 allein nicht überschritten. Jedoch können die Vorerwerbe 2015 und 2019 im Wege einer Zusammenrechnung zu einem Überschreiten des Schwellenwerts führen. |

- Bei der Prüfung, ob der Schwellenwert überschritten ist, sind mehrere innerhalb von zehn Jahren von derselben Person angefallene Erwerbe begünstigten Vermögens zusammenzurechnen. Die früheren Erwerbe begünstigten Vermögens sind dabei mit ihrem früheren Wert zu berücksichtigen (§ 13a Abs.1 S. 2 ErbStG).„Spielregeln“ für die Berechnung des Schwellenwerts

- Wird der Schwellenwert durch mehrere innerhalb von zehn Jahren von derselben Person anfallende Erwerbe überschritten, entfällt die für die bis dahin nach § 13a Abs. 1 S. 1 oder Abs. 10 ErbStG als steuerfrei behandelten früheren Erwerbe gewährte Steuerbefreiung mit Wirkung für die Vergangenheit. Die Korrektur erfolgt unstreitig aber nur, wenn auch für die früheren Erwerbe die Steuer nach dem 30.6.16 entstanden ist (§ 13a Abs. 1 S. 3 i. V. m. § 37 Abs. 12 S. 2 ErbStG).

- Die Festsetzungsfrist für die Steuer der früheren Erwerbe endet zur Sicherung dieser Korrektur nicht vor dem Ablauf des vierten Jahres, nachdem das für die Erbschaftsteuer zuständige Finanzamt von dem letzten Erwerb Kenntnis erlangt (§ 13a Abs. 1 S. 4 ErbStG).Korrektur durch spätes Ende der Festsetzungsfrist abgesichert

4. Auffassung der Finanzverwaltung zur Berücksichtigung von Vorerwerben

In die Berechnung des Schwellenwerts sind nach Ansicht der Finanzverwaltung nicht nur Vorerwerbe begünstigten Vermögens einzubeziehen, für die die Steuer nach dem 30.6.16 entsteht, sondern auch Vorerwerbe begünstigten Vermögens, für die die Steuer nach der jeweils geltenden Gesetzeslage vor dem 1.7.16 bzw. 1.1.09 entstanden ist. In RE 13a.2 Abs. 3 ErbStR 2019 führt sie hierzu aus, dass § 37 Abs. 12 ErbStG die rechnerische Berücksichtigung von Erwerben vor dem 30.6.16 von derselben Person nicht einschränkt.

Die Zusammenrechnung stellt aus ihrer Sicht auch keine unzulässige Rückwirkung dar, da für die Besteuerung der früheren Erwerbe vor dem 1.7.16 das Überschreiten des Schwellenwerts anders als für Erwerbe nach dem 30.6.16 keine nachteiligen Folgen hat. Diese werden weiterhin ausschließlich nach der bis zum 31.12.08 bzw. 30.6.16 anzuwendenden Gesetzeslage besteuert (vgl. § 37 Abs. 1 bis 3 ErbStG). § 13a Abs. 1 S. 2 i. V. m. S. 1 ErbStG trifft nach Ansicht der Finanzverwaltung keine Rechtsfolgen für die früheren Erwerbe vor dem 1.7.16, sondern nur für Erwerbe nach dem 30.6.16. Wird der Schwellenwert rechnerisch überschritten, werden also nur die Erwerbe nach dem 30.6.16 der Abschmelzregelung des § 13c ErbStG oder der Verschonungsbedarfsprüfung gemäß § 28a ErbStG unterworfen.

Da Erwerbe vor dem 1.1.09 nur bis einschließlich 31.12.18 einbezogen werden könnten, können diese aktuell vernachlässigt werden. Für Erwerbe, für die die Steuer nach der Gesetzeslage nach dem 31.12.08 und vor dem 1.7.16 entstanden ist, wäre eine Einbeziehung in einen weiteren Erwerb noch bis einschließlich 30.6.26 denkbar.

Erwerb aus 2015 müsste in Berechnung des Schwellenwerts miteinfließen Zwischenfazit | Wird der Auffassung der Finanzverwaltung gefolgt, müsste für die Schwellenwertberechnung nicht nur der Erwerb 2019, sondern auch der Erwerb 2015 miteinbezogen werden. |

4.1 Berechnung (Vor-)Erwerb 2015

Ist für die Berechnung des Schwellenwerts ein früherer Erwerb einzubeziehen, für den die Steuer vor dem 1.7.16 und nach dem 31.12.08 entstanden ist, wird als früherer Wert des begünstigten Vermögens der nach § 13b Abs. 1 bis 4 ErbStG in der bis zum 30.6.16 anzuwendenden Fassung ermittelte Wert von 85 % (Regelverschonung) bzw. 100 % (Optionsverschonung) des um den Wert des jungen Verwaltungsvermögens i. S. d. § 13b Abs. 2 S. 4 ErbStG a. F. verminderten begünstigungsfähigen Vermögens zugrunde gelegt. Für 2015 ergab sich damit folgende Berechnung:

Begünstigtes Vermögen (kein junges Verwaltungsvermögen) | 2.344.000 EUR |

Verschonungsabschlag 85 % | − 1.992.400 EUR |

Verbleiben | 351.600 EUR |

Abzugsbetrag 150.000 EUR − 50 % × (351.600 EUR − 150.000 EUR) | − 49.200 EUR |

Verbleiben | 302.400 EUR |

Persönlicher Freibetrag | − 400.000 EUR |

Steuerpflichtiger Erwerb (abgerundet) | 0 EUR |

Steuer 2015 (§ 19 Abs. 1 ErbStG) | 0 EUR |

Wird der Auffassung der Finanzverwaltung gefolgt, muss der Erwerb 2015 also mit dem gewährten Verschonungsabschlag von 1.992.400 EUR (ohne Abzugsbetrag) in die Schwellenwertberechnung einbezogen werden, denn dieser Wert ist nach § 13b Abs. 1 bis 4 ErbStG a. F. ermittelt worden.

4.2 Berechnung (Vor-)Erwerb 2019

Gemäß § 14 Abs. 1 S. 1 ErbStG ist bei der Ermittlung der Schenkungsteuer für den Erwerb in 2019 der Erwerb aus 2015 mit dem verminderten Wertansatz zu berücksichtigen. Die Abschmelzregelung (§ 13c ErbStG) und die Verschonungsbedarfsprüfung (§ 28a ErbStG) scheiden zunächst aus, da der Schwellenwert auch im Fall der Zusammenrechnung mit dem Erwerb 2015 nicht überschritten wird.

Erwerb aus 2019 mit 15,2 Mio. EUR in voller Höhe einzubeziehen Begünstigtes Vermögen | 15.200.000 EUR |

Verschonungsabschlag 85 % | –12.920.000 EUR |

Verbleiben | 2.280.000 EUR |

Einbeziehung Vorerwerb (§ 14 Abs. 1 S. 1 ErbStG) | 302.400 EUR |

Summe | 2.582.400 EUR |

Persönlicher Freibetrag | – 400.000 EUR |

Steuerpflichtiger Erwerb (abgerundet) | 2.182.400 EUR |

Steuer 2019 (§ 19 Abs. 1 ErbStG): 19 % | 414.656 EUR |

Anrechenbare Steuer 2015 (§ 14 Abs. 1 S. 2 und 3 ErbStG): | – 0 EUR |

Steuer 2019 | 414.656 EUR |

Der Erwerb 2019 i. H. v. 15.200.000 EUR ist vollständig in die Schwellenwertberechnung 2024 einzubeziehen.

4.3 Berechnung Erwerb 2024

Der Schwellenwert für 2024 ermittelt sich damit wie folgt:

Begünstigtes Vermögen 2024 | 21.125.724 EUR |

Hinzurechnung Vorerwerb 2019 | + 15.200.000 EUR |

Hinzurechnung Vorerwerb 2015 | + 1.992.400 EUR |

Summe | 38.318.124 EUR |

Damit können aufgrund der Überschreitung des Schwellenwerts für die Erwerbe 2019 und 2024 nur noch die Verschonungsregelungen von 85 % im Rahmen des Abschmelzmodells gewährt werden (§ 13a Abs. 1 S. 1, § 13c Abs. 1 S. 1 ErbStG) oder ein Steuererlass im Wege der Verschonungsbedarfsprüfung (§ 28a ErbStG) beantragt werden. Die Optionsverschonung ist nicht beantragt worden und scheidet zudem aus, da die 20 %-Grenze gemäß § 13a Abs. 10 S. 2 ErbStG überschritten ist.

5. FG Düsseldorf zur Berücksichtigung von Vorerwerben

Das FG Düsseldorf hat der Auffassung der Finanzverwaltung unter Heranziehung zahlreicher Äußerungen im Schrifttum mit überzeugenden Gründen widersprochen und bezieht bei der Prüfung des Schwellenwerts Erwerbe, für die die Steuer vor dem 1.7.16 entstanden ist, nicht ein. Dieses Ergebnis leitet das FG Düsseldorf insbesondere aus dem in § 13a Abs. 1 S. 1 ErbStG verwendeten Begriffs des begünstigten Vermögens i. S. d. § 13b Abs. 2 ErbStG ab. Den Begriff des begünstigten Vermögens hat es in der Gesetzesfassung vor dem 1.7.16 noch nicht gegeben, sodass der Verweis auf „begünstigtes Vermögen i. S. d. § 13b Abs. 2 ErbStG“ nach Auffassung des FG ins Leere laufen würde, wenn er auf die vor dem 1.7.16 geltenden Gesetzesfassungen Bezug nähme.

Auch eine teleologische Auslegung liefere keine Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber auch Erwerbe erfassen wollte, die nach der bis zum 30.6.16 geltenden Rechtslage begünstigt waren. Vielmehr sollte die Zusammenrechnung bei der Prüfung des Schwellenwerts ausweislich der Gesetzesbegründung Gestaltungen durch gestaffelte Übertragungen verhindern. Übertragungen, die zeitlich vor Einführung des Schwellenwerts stattgefunden haben, können aber denknotwendig keine Gestaltungen zur Umgehung eines noch gar nicht existenten Schwellenwerts sein.

Auch aus § 37 Abs. 12 ErbStG ergibt sich für das FG Düsseldorf nichts anderes. Nach S. 1 der Regelung finden u. a. §§ 13a, 13c ErbStG auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 30.6.16 entsteht. Die Finanzverwaltung geht zwar davon aus, dass durch §§ 13a Abs. 1 S. 2, 13c Abs. 2 S. 2 ErbStG die Erwerbe vor dem 1.7.16 nicht ihrerseits besteuert werden, sondern lediglich bei der Prüfung des Schwellenwerts einbezogen werden. Die Regelung ändert aber nach Ansicht des FG nichts daran, dass §§ 13a Abs. 1 S. 2 ErbStG auf Erwerbe nach § 13b Abs. 2 ErbStG n. F. und damit nach seinem Wortlaut und Telos nur auf Erwerbe nach dem 30.6.16 verweist. Ebenso lässt sich nach Auffassung des FG aus § 37 Abs. 12 S. 2 f. ErbStG kein anderes Ergebnis herleiten. Zudem spreche der Umstand, dass der Gesetzgeber die Frage der Bewertung von Erwerben vor dem 1.7.16 im Rahmen der §§ 13a Abs. 1 S. 2, 13c Abs. 2 S. 2 ErbStG nicht geregelt hat, ebenfalls gegen eine Absicht des Gesetzgebers, solche Erwerbe in die Prüfung des Schwellenwerts einzubeziehen.

Der Schwellenwert für 2024 würde sich somit gemäß der Auffassung des FG Düsseldorf wie folgt ermitteln:

Begünstigtes Vermögen 2024 | 21.125.724 EUR |

Hinzurechnung Vorerwerb 2019 | + 15.200.000 EUR |

Summe | 36.325.724 EUR |

6. Folgen der Überschreitung des Schwellenwerts

Wird der Schwellenwert aufgrund der Zusammenrechnung überschritten, kann der Erwerber

- 1. unwiderruflich beantragen, auf den Erwerb das Abschmelzmodell für den (jeweiligen) Verschonungsabschlag anzuwenden (§ 13c ErbStG). Eine Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG ist dann ausgeschlossen (§ 13c Abs. 2 S. 6 ErbStG);Erwerber kann zwischen zwei möglichen Anträgen wählen

- 2. widerruflich beantragen, die Verschonungsbedarfsprüfung mit vollständigem oder teilweisem Erlass der auf das begünstigte Vermögen entfallenden Steuer durchzuführen (§ 28a ErbStG). Diese Variante ist aber ausgeschlossen, wenn er bereits unwiderruflich beantragt hat, das Abschmelzmodell nach § 13c ErbStG anzuwenden (§ 28a Abs. 8 ErbStG).

6.1 Antrag auf Abschmelzmodell

Gemäß § 13c Abs. 1 S. 1 ErbStG ist der Verschonungsabschlag von 85 % oder 100 % um jeweils einen Prozentpunkt für jede vollen 750.000 EUR, die der Wert des begünstigten Vermögens den Betrag von 26 Mio. EUR übersteigt, zu verringern. Wird für die weitere Berechnung die Auffassung der Finanzverwaltung zugrunde gelegt, ergibt sich folgende Berechnung:

Berechnung nach Auffassung der Finanzverwaltung Ausgangswert | 38.318.124 EUR |

Schwellenwert | − 26.000.000 EUR |

Mehrerwerb | 12.318.124 EUR |

12.318.124 EUR geteilt durch 750.000 EUR = | 16,42 |

Da für den Erwerb im Jahr 2019 die 85 %-Verschonung in Anspruch genommen wurde, reduziert sich der Verschonungsabschlag demnach um 16 Punkte auf 69 %, und es ermittelt sich die Steuer wie folgt:

Verschonungsabschlag reduziert sich um 16 Punkte Begünstigtes Vermögen | 15.200.000 EUR |

Verschonungsabschlag 69 % | − 10.488.000 EUR |

Verbleiben | 4.712.000 EUR |

Einbeziehung Vorerwerb 2015 (§ 14 Abs. 1 S. 1 ErbStG) | 302.400 EUR |

Summe | 5.014.400 EUR |

Persönlicher Freibetrag | − 400.000 EUR |

Steuerpflichtiger Erwerb (abgerundet) | 4.614.400 EUR |

Steuer 2019 (§ 19 Abs. 1 ErbStG): 19 % | 876.736 EUR |

Anrechenbare Steuer 2015 (§ 14 Abs. 1 S. 2 und 3 ErbStG): | − 0 EUR |

Steuer 2019 (vor Anrechnung bereits gezahlter 414.656 EUR) | 876.736 EUR |

Da der Anteil des steuerpflichtigen Verwaltungsvermögens für den Erwerb im Jahr 2024 zu mehr als 20 % aus Verwaltungsvermögen nach § 13b Abs. 3 und 4 ErbStG besteht, kommt auch 2024 nur die Verschonung von 85 % in Betracht. Bei einem Verschonungsabschlag von 85 % reduziert sich demnach der Abschlag auf ebenfalls 69 %.

Begünstigtes Vermögen | 21.125.724 EUR |

Steuerverschonung 69 % | − 14.576.749 EUR |

Verbleiben | 6.548.975 EUR |

Steuerpflichtiges Verwaltungsvermögen | 6.243.000 EUR |

Einbeziehung Vorerwerb 2015 (§ 14 Abs. 1 S. 1 ErbStG) | 302.400 EUR |

Einbeziehung Vorerwerb 2019 (§ 14 Abs. 1 S. 1 ErbStG) | 4.712.000 EUR |

Bereicherung | 17.806.375 EUR |

Persönlicher Freibetrag | − 400.000 EUR |

Steuerpflichtiger Erwerb (abgerundet) | 17.406.300 EUR |

Steuer 2024 (§ 19 Abs. 1 ErbStG) x 27 %: | 4.699.701 EUR |

Anrechenbare Steuer aus Vorerwerb 2015 und 2019 (§ 14 Abs. 1 S. 2 und 3 ErbStG): | 876.736 EUR |

Gesamte Steuerlast würde rd. 4,7 Mio. EUR betragen Steuer 2024 | 3.822.965 EUR |

Gesamtsteuerbelastung für 2019 und 2024 | 4.699.701 EUR |

Wird hingegen der Auffassung des FG Düsseldorf gefolgt, würde der Vorerwerb aus dem Jahr 2015 nicht berücksichtigt, und die Berechnung im Abschmelzmodell gemäß § 13c ErbStG wäre entsprechend anzupassen.

Ausgangswert | 36.325.724 EUR |

Schwellenwert | – 26.000.000 EUR |

Mehrerwerb | 10.325.724 EUR |

10.325.724 EUR geteilt durch 750.000 EUR = | 13,76 |

Der Verschonungsabschlag würde sich nur um 13 Punkte auf 72 % reduzieren.

6.2 Verschonungsbedarfsprüfung

Beantragt S die Verschonungsbedarfsprüfung gem. § 28a ErbStG, muss er das verfügbare Vermögen zur Zahlung der Erbschaftsteuer für das begünstigte Vermögen einsetzen. Für die Anwendung des § 28a ErbStG ist die auf das insgesamt erworbene begünstigte Vermögen entfallende Steuer maßgeblich (R E 28a.1 Abs. 3 ErbStR 2019). Dies führt zu wahrlich abenteuerlichen Berechnungen. Da Sohn S 2019 nur begünstigtes Vermögen erhalten hat, er selbst über kein anderes verfügbares Vermögen i. S. v. § 28a Abs. 2 ErbStG verfügte (siehe hierzu R E 28a.2 ErbStR 2019) und für die Verschonungsbedarfsprüfung allein die Verhältnisse im Besteuerungszeitpunkt maßgeblich sind (R E 28a.2 Abs. 2 ErbStR 2019), wäre die Steuer für den Erwerb 2019 zunächst in voller Höhe zu erlassen. Erst beim Erwerb 2024 lag verfügbares Vermögen vor, welches auch für den Erwerb 2019 heranzuziehen ist (§ 28a Abs. 4 Nr. 3 ErbStG). Wäre für 2019 Schenkungsteuer angefallen, weil verfügbares Vermögen vorhanden war, hätte diese private Steuerschuld das verfügbare Vermögen im Zeitpunkt des Folgeerwerbs 2024 gemindert.

Da Sohn S die für 2019 zunächst zu zahlende Erbschaftsteuer i. H. v. 414.656 EUR finanziert und erst aus den Gewinnen der Folgejahre bezahlt hat, lag auch insoweit kein eigenes verfügbares Vermögen in der Form eines Erstattungsanspruchs als Forderung vor. Dem steht schon entgegen, dass ein Erstattungsanspruch erst durch die weitere Schenkung im Jahr 2024 entstanden ist. Selbst wenn ein Erstattungsanspruch schon am Bewertungsstichtag angenommen würde, stünde S zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Finanzierung m. E. eine entsprechende Verbindlichkeit gegenüber.

Im Jahr 2024 ist die auf das begünstigte Vermögen nach § 13b Abs. 2 ErbStG entfallende Steuer demnach wie folgt zu berechnen:

Begünstigtes Vermögen 2024 | 21.125.724 EUR |

Nicht begünstigtes steuerpflichtiges Verwaltungsvermögen 2024 | 6.243.000 EUR |

Begünstigtes Vermögen 2019 (§ 14 Abs. 1 S. 1 ErbStG) | 15.200.000 EUR |

Nicht begünstigtes steuerpflichtiges Verwaltungsvermögen 2019 | 0 EUR |

Bereicherung | 42.568.724 EUR |

Persönlicher Freibetrag | − 400.000 EUR |

Steuerpflichtiger Erwerb (abgerundet) | 42.168.700 EUR |

Tarifliche Steuer 2024 (§ 19 Abs. 1 ErbStG): 30 % | 12.650.610 EUR |

Anrechenbare Steuer aus 2019 (§ 14 Abs. 1 S. 2 und 3 ErbStG): | − 0 EUR |

Steuer vor Erlass | 12.650.610 EUR |

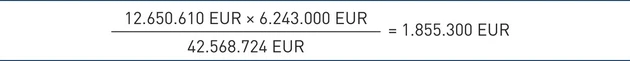

Sodann ist die ermittelte Steuer im Verhältnis des begünstigten Vermögens zum gesamten Vermögensanfall aufzuteilen. Maßgeblich ist jedenfalls laut Finanzverwaltung nicht die Erbschaftsteuer, die sich bei isolierter Betrachtung des Erwerbsvorgangs 2024 für das begünstigte Vermögen von 21.125.724 EUR und für das Verwaltungsvermögen von 6.243.000 EUR ergibt.

Auch wenn die ErbStR 2019 hierzu keine Aussage enthalten, ist die Berechnung für die auf das steuerpflichtige Verwaltungsvermögen entfallende Steuer in gleicher Weise vorzunehmen.

Das verfügbare Vermögen ist 50 % des steuerpflichtigen Verwaltungsvermögens i. H. v. 6.243.000 EUR sowie des eigenen verfügbaren Vermögens i. H. v. 934.000 EUR (= 7.177.000 EUR). Dabei ist unterstellt, dass auch der Erstattungsanspruch bezüglich der zunächst gezahlten Schenkungsteuer 2019 in den 934.000 EUR berücksichtigt ist. Wird die Erbschaftsteuer für das steuerpflichtige Verwaltungsvermögen von 6.243.000 EUR i. H. v. 1.855.300 EUR entsprechend der Auffassung der Finanzverwaltung (R E 28a.2 Abs. 2 S. 6 ErbStR 2019) nicht als Minderungsposten berücksichtigt, beträgt das verfügbare Vermögen 50 % von 7.177.000 EUR = 3.588.500 EUR, sodass sich nach dessen Abzug ein Steuererlass von 7.206.810 EUR (10.795.310 EUR – 3.588.500 EUR) ergibt.

Zu zahlende Steuer nach Auffassung der Finanzverwaltung und nach ... Tarifliche Steuer 2024 (§ 19 Abs. 1 ErbStG): | 12.235.954 EUR |

Anrechenbare Steuer für 2019 | − 0 EUR |

Steuererlass 2024 | − 7.206.810 EUR |

Zu zahlende Steuer 2024 | 5.029.144 EUR |

Wird die Erbschaftsteuer für das steuerpflichtige Verwaltungsvermögen von 6.243.000 EUR i. H. v. 1.855.300 EUR entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung (R E 28a.2 Abs. 2 S. 6 ErbStR 2019) als Minderungsposten berücksichtigt, beträgt das verfügbare Vermögen 50 % von 5.321.700 EUR (7.177.000 EUR – 1.855.300 EUR) = 2.660.850 EUR, sodass sich nach Abzug der für die Erbschaftsteuer verfügbaren 2.660.850 EUR ein Steuererlass von 8.134.460 EUR (10.795.310 EUR – 2.660.850 EUR) ergibt.

Tarifliche Steuer 2024 (§ 19 Abs. 1 ErbStG): | 12.235.954 EUR |

Anrechenbare Steuer für 2019 | − 0 EUR |

Steuererlass 2024 | − 8.134.460 EUR |

Zu zahlende Steuer 2024 | 4.101.494 EUR |

Belastungsvergleich der möglichen Varianten Steuerbelastung Abschmelzmodell (Auffassung der Finanzverwaltung) | 4.699.701 EUR |

Steuerbelastung Verschonungsbedarfsprüfung ohne Anrechnung ErbSt | 5.029.144 EUR |

Steuerbelastung Verschonungsbedarfsprüfung mit Anrechnung ErbSt | 4.101.494 EUR |

7. Zusammenfassende Würdigung

Auch wenn das Urteil des FG Düsseldorf dem BFH Gelegenheit gibt, die Frage der Berücksichtigung von Erwerben vor dem 1.7.16 abschließend zu klären, wird die Entscheidung zwischen Abschmelzregelung und Verschonungsbedarfsprüfung in zahlreichen Fällen schwierig bleiben. Die vom BFH zu entscheidende Rechtsfrage wird noch für Erwerbe bis zum 30.6.26 Bedeutung haben. Kommt es zu einer Überschreitung des Schwellenwerts, kann es hilfreich sein, dass die Verschonungsbedarfsprüfung mit vollständigem oder teilweisem Erlass der auf das begünstigte Vermögen entfallenden Steuer widerruflich beantragt werden kann. Zu beachten ist aber auch, dass sie ausgeschlossen ist, wenn der Erwerber bereits unwiderruflich beantragt hat, das Abschmelzmodell nach § 13c ErbStG anzuwenden (§ 28a Abs. 8 ErbStG).

AUSGABE: ErbBstg 5/2025, S. 124 · ID: 50354528