Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Mai 2025 abgeschlossen.

VermögensnachfolgeStrategische Nachfolgeplanung: Notfall regeln, Fallstricke vermeiden, Chancen nutzen!

| Die Regelung der eigenen Nachfolge ist für jedermann relevant, wenn auch für Unternehmer im besonderen Maße, weil von ihnen in der Regel die Familie und das Unternehmen abhängig sind. So gilt es im Rahmen der Unternehmensnachfolge, auch die Handlungsfähigkeit zu sichern und frühzeitig einen internen oder externen Nachfolger an die damit verbundenen Aufgaben heranzuführen. Ziel der strategischen Nachfolgeplanung ist es, für den Notfall vorzusorgen, rechtliche und steuerliche Fallstricke zu vermeiden und bestehende Gestaltungsmöglichkeiten optimal zu nutzen. Und spätesten hier kommen Sie als Berater ins Spiel. |

1. Strategische Nachfolgeplanung – idealtypischer Ablauf

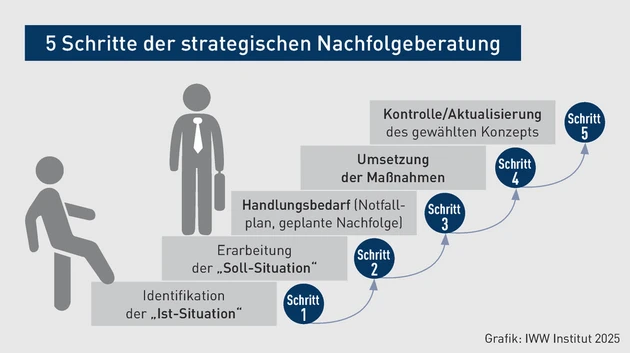

Die strategische Nachfolgeplanung hat folgenden idealtypischen Ablauf:

Kern der strategischen Nachfolgeplanung ist es, zunächst die familiären, rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Folgen zu identifizieren, die eintreten würden, wenn der Unternehmer ohne weitere Vorbereitungen versterben würde („Fall X“). Um die Folgen einschätzen zu können, ist in einem ersten Schritt die „Ist-Situation“ zu klären:

- Wer gehört zur „Familie“ des Unternehmers? Hier wäre die Aufstellung eines Familienbaums wünschenswert. Zu bedenken ist, dass auch Freunde und z. B. Tiere zur „Familie“ gehören können.„Familienbaum“ mit Freunden und Tieren wünschenswert

- Was genau macht das Unternehmen aus? Hier gilt es u. a. herauszufinden, welches Vermögen dem Unternehmer besonders „am Herzen“ liegt.

- Welche Vermögenswerte gehören zum Vermögen des Unternehmers? Auch hier wäre eine Übersicht wünschenswert, die insbesondere auch Angaben zu vorhandenen Immobilien enthält (z. B. „Familienheim“).

- Darauf aufbauend ist die erbrechtliche Situation offenzulegen: Auf wen würde nach heutiger Sicht das private und unternehmerische Vermögen übergehen? Wer erhält was? Was ist bei minderjährigen Erben zu beachten?

- Des Weiteren sollte die steuerliche Situation dargelegt werden: Berechnung der Erbschaftsteuer auf Grundlage der heutigen Werte, Bewertung des Vermögens, ertragsteuerliche Folgewirkungen z. B. durch Beendigung einer Betriebsaufspaltung, Entnahme von Sonderbetriebsvermögen, ggf. anfallende Grunderwerbsteuer.Berechnung der Erbschaftsteuer auf Basis heutiger Werte

- Anschließend ist zu prüfen, ob und inwieweit das Unternehmen und die Familie des Unternehmers im „Fall X“ handlungsfähig sind. Es ist zu fragen: Wer darf in einer Notsituation Entscheidungen treffen (Stichwort: Erbfolge, Vollmachten, Patientenverfügung)? Wer würde in diesem Fall das Unternehmen fortführen? Ist diese Person handlungsfähig?Handlungsfähigkeit sicherstellen

- Abschließend sollte immer auch die Versorgungssituation der Familie abgeprüft werden: Ist die Versorgung des Ehepartners, der Kinder oder anderer nahestehender Personen zum jetzigen Zeitpunkt gesichert? Ist die Familie handlungsfähig, die Liquidität gesichert? (Fragen entnommen aus Dorn, Handbuch Erbschaft- und Schenkungsteuer, S. 19.)

Diese Analyse kann im Idealfall mit der Erstellung eines Notfallordners verbunden werden. Dieser sollte neben den persönlichen Angaben des Unternehmers (Daten, Angaben zu Ehegatten, Testamenten/Eheverträgen, Kindern, Verfügungen/Vollmachten) auch Angaben zum privaten Vermögen (Vermögensübersicht, Verbindlichkeiten, Mitgliedschaften, Daueraufträge, Spenden etc.) sowie zum unternehmerischen Vermögen (Daten zum Unternehmen, Beteiligungen, Miet-, Pacht-, Lieferantenverträge etc., Vermögensübersicht, Angaben zur betrieblichen Altersversorgung) enthalten. Ggf. kann auch die Erstellung zweier Ordner – einmal für den privaten und einmal für den unternehmerischen Bereich – sinnvoll sein.

Anschließend kann in Schritt 2 die gewünschte „Soll-Situation“ ermittelt werden:

- Was sind die Ziele/die Wünsche des Unternehmers?Ermittlung der „Soll-Situation“ als zweiter Schritt

- Auf wen soll das Vermögen übergehen? Wer soll was erhalten? Welche familiären Besonderheiten sind zu beachten?

- Welche güterrechtlichen Vorstellungen haben die Eheleute? Sind hier Anpassungen notwendig?

- Wann soll Vermögen übertragen werden (lebzeitige Übertragungen denkbar)? Was ist innerhalb der gegebenen Strukturen überhaupt möglich/sinnvoll? Gelten diese Vorstellungen auch für die Zukunft (in 5, 10, 15 Jahren …)? (Fragen entnommen aus Dorn, Handbuch Erbschaft- und Schenkungsteuer, S. 44)

- Wer soll/muss versorgt werden? Ist die Versorgung des Ehepartners, der Kinder oder anderer nahestehender Personen gesichert?

- Wer soll das Unternehmen fortführen? Wer soll nicht eintreten? Gibt es überhaupt einen passenden Nachfolger?Wo besteht noch Handlungsbedarf? Ermöglicht der Status quo die Umsetzung?

- Sollten Erb- und Pflichtteilsverzichte vereinbart werden (z. B. um die Unternehmensnachfolge zu sichern)?

- Welche Regelungen sollen die Gesellschaftsverträge vorsehen, wie sollen Stimmrechte ausgestaltet sein, die Meinungsbildung zukünftig gestaltet werden?

- Sind bei der Übertragung von Vermögen Rücktrittsrechte/Widerrufsmöglichkeiten gewünscht?

- Ermöglichen die vorhandenen Regelungen diese Umsetzung? (Fragen entnommen aus Dorn, Handbuch Erbschaft- und Schenkungsteuer, S. 19)

Im dritten Schritt ist zu prüfen, ob die Ist-Situation der gewünschten Soll-Situation entspricht und welche Anpassungen notwendig sind. Ziel ist dabei stets, eine ungeplante Nachfolge zu vermeiden („Fall X“, Notfallregelung) und die geplante Nachfolge vorzubereiten.

Merke | Der „Notfallplan“ dürfte in der Regel durch ein Notfalltestament und die Erteilung entsprechender Vollmachten (Generalvollmacht, Patientenverfügung, Handlungsvollmachten) umgesetzt werden. Dagegen dürfte die Umsetzung der „geplanten Nachfolge“ regelmäßig aus einem Maßnahmenpaket bestehen. Diese Maßnahmen können von dem Abschluss eines Testaments oder Ehevertrags, der Erstellung von Vollmachten bis hin zur Bestellung eines Notfallgeschäftsführers und der Aktualisierung der Gesellschaftsverträge reichen. Auch die Ausarbeitung der Unternehmensnachfolge sollte hier Priorität haben: Wer wird Nachfolger? Ist die Unternehmensstruktur anzupassen? Auch die Übertragung von Vermögen im Wege der vorweggenommenen Erbfolge sollte hier bedacht werden. |

Sofern gewünscht, sind diese Maßnahmen im vierten Schritt umzusetzen. Dann sollten die getroffenen Maßnahmen in einem fünften Schritt in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden, da sich die eigene Nachfolge in einem dynamischen Umfeld abspielt. Denn nicht nur die Wünsche des Unternehmers können sich ändern, auch das unternehmerische, familiäre und gesetzliche Umfeld.

2. Steuerliche Aspekte der Nachfolgeplanung

2.1 Steuerfolgen im Blick haben!

Die steuerlichen Folgen der Nachfolge sollten ebenfalls in die strategische Nachfolgeplanung einbezogen werden. Maßgeblich dafür ist, dass unentgeltliche Vermögensübertragungen Steuerfolgen auslösen können. Diese umfassen natürlich die Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie die Einkommensteuer, aber auch in Einzelfällen die Grunderwerbsteuer. Darüber hinaus können auch unerwartete Steuerfolgen im Ausland hinzukommen. Und wichtig: Die Finanzierung dieser Steuerbelastungen muss mit in die Betrachtung einfließen. Denn Steuerzahlungen können schnell dazu führen, dass Vermögen veräußert werden muss und das Familienvermögen somit nicht zusammengehalten werden kann. Im Rahmen der strategischen Nachfolgeplanung sollte daher Folgendes geprüft werden:

- In welcher Höhe lösen Erbfälle Steuern aus (Erbschaftsteuer, aber auch andere Steuern: Ertragsteuer, Grunderwerbsteuer)?Finanzierung anfallender Steuern gesichert?

- Wie können diese Steuern finanziert werden? Resultieren daraus weitere Gefahren für das Familienvermögen?

- Welche Maßnahmen zur Optimierung der Steuer könnten eingeleitet werden, welche Kollateralschäden müssen verhindert werden?

- Welche Maßnahmen möchten die jeweiligen Personen auch umsetzen?

2.2 Sachverhaltsprüfung, Fallstricke vermeiden!

Ein zentraler Punkt der Nachfolgeberatung sollte dabei die Vermeidung steuerlicher Fallstricke sein. Dafür sollte die Vermögensübertragung gut vorbereitet und Gestaltungsmöglichkeiten genutzt werden. Denn spätestens mit dem Erwerb von Todes wegen kommt es zu einer Vermögensübertragung, die eine Steuerbelastung auslösen könnte. Im Zuge der Prüfung des Sachverhaltes sollten insbesondere

- die (steuerliche) Verstrickung des Vermögens (Betriebsvermögen/Privatvermögen, Betriebsaufspaltung, Sonderbetriebsvermögen),Sachverhaltsanalyse zu Lebzeiten des Unternehmers deutlich einfacher

- die Ansässigkeit/Staatsangehörigkeit der Beteiligten,

- die Belegenheit des Vermögens,

- die Ausgestaltung der Verträge (Gesellschaftsverträge, Erbverträge etc.) geprüft werden.

Aufbauend darauf sollten folgende typische Fallstricke geprüft werden:

- Steuerfolgen und Steuerbefreiungen im In- und Ausland

- Nachfolgeregelungen

- Drohende Entstrickung von Vermögen

- Drohende Wegzugsbesteuerung

- Sonderfragen bei Anteilen an Personengesellschaften

2.2.1 Typische steuerliche Szenarien und Gegenmaßnahmen

Der ledige A verstirbt und hinterlässt seinen drei Kindern eine Villa im Wert von 10 Mio. EUR. Hier kommt keine sachliche Steuerbefreiung in Betracht, sondern lediglich die persönlichen Freibeträge zur Anwendung. Damit die Steuer bezahlt werden kann, muss die Immobilie ggf. veräußert werden. Zur Vermeidung könnte eine Stundung der Steuer nach § 28 ErbStG in Betracht kommen. Etwas anderes würde gelten, wenn eines der Kinder das Grundstück zukünftig als Familienheim nutzen will. Insoweit käme eine Steuerbefreiung in Betracht.

Der ledige A vererbt eine Beteiligung von 20 % an einer inländischen Kapitalgesellschaft an seine Kinder. Obwohl hier Betriebsvermögen übertragen wird, würde keine Begünstigung gewährt, weil der Erblasser nicht zu mehr als 25 % am Unternehmen beteiligt war. Dies hätte ggf. durch den Zukauf einer Beteiligung, durch eine Poolvereinbarung oder einen Formwechsel verhindert werden können.

Der ledige A vererbt eine Beteiligung von 26 % an einer inländischen Kapitalgesellschaft an seine Kinder. Die Gesellschaft verfügt über viel liquides Vermögen und zahlreiche vermietete Immobilien. Hier wird zwar begünstigungsfähiges Betriebsvermögen übertragen, dieses ist jedoch nicht begünstigt nach § 13b Abs. 2 ErbStG. Dies hätte durch eine Optimierung des Betriebsvermögens verhindert werden können.

2.2.2 Gefahrenquelle Wegzugs- bzw. Entstrickungsbesteuerung

Der ledige A verstirbt und hinterlässt seinen drei Kindern eine Beteiligung an der B-GmbH. Eines dieser Kinder ist nicht in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. Hier wird neben der Erbschaftsteuer auch eine Wegzugsbesteuerung nach § 6 AStG ausgelöst, sofern die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. Zudem ist es möglich, dass auch der Ansässigkeitsstaat des Kindes Erbschaftsteuer erhebt.

Der ledige A verstirbt und hinterlässt seinen drei Kindern eine Beteiligung an der gewerblich geprägten ABC-KG. Eines der Kinder ist nicht in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. Hier wird neben der Erbschaftsteuer auch eine Entstrickungsbesteuerung nach § 4 Abs. 1 S. 3 EStG ausgelöst, sofern die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. Zudem ist es möglich, dass auch der Ansässigkeitsstaat des Kindes Erbschaftsteuer erhebt.

2.2.3 Betriebsaufspaltung als Sonderproblem

Der ledige A verstirbt und hinterlässt seinen Kindern seine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft. Das Grundstück, das er an die Gesellschaft vermietete, geht auf seine Ehefrau über. Bislang bestand eine Betriebsaufspaltung. Durch diese Übertragung wird die Betriebsaufspaltung beendet. Aus ertragsteuerlicher Sicht kommt es zu einer Betriebsaufgabe. Das Grundstück und die Beteiligung an der Kapitalgesellschaft werden ins Privatvermögen entnommen. Eine begünstigte Übertragung nach § 13a ErbStG kommt für das Grundstück nicht in Betracht.

2.2.4 Nachfolgeregelungen im Blick behalten.

Der Gesellschaftsvertrag der A-KG sieht vor, dass nur leibliche Abkömmlinge als Erben in die Gesellschaft eintreten können. Nach dem Testament von A wird seine Ehefrau Alleinerbin. Die Kinder sind nur durch Vermächtnisse bedacht und können somit nicht in die Gesellschaft eintreten. Gesellschaftsrecht schlägt Erbrecht.

Aus steuerlicher Sicht scheidet der Verstorbene aus der Gesellschaft aus. Es kann zu einer Besteuerung nach §§ 16, 17, 23 EStG kommen. Die Erben erhalten lediglich einen Abfindungsanspruch, eine Begünstigung nach § 13a ErbStG scheidet aus.

Beachten Sie | Zudem sollte in diesen Fällen auch stets geprüft werden, ob durch den Austritt von Personen aus der Personengesellschaft die gewerbliche Entprägung oder gewerbliche Prägung der Gesellschaft gefährdet würde, wie folgendes Beispiel illustriert:

Der Gesellschaftsvertrag der gewerblich entprägten A-KG sieht vor, dass diese im Fall des Todes eines Gesellschafters fortgesetzt wird. Der Ausgeschiedene war der einzige geschäftsführende Kommanditist. Mit dem Austritt des Verstorbenen liegen die Voraussetzungen für eine gewerbliche Entprägung nicht mehr vor, weil es keine natürliche Person mehr gibt, die die Geschäftsführungsbefugnis ausübt.

2.2.5 Besonderheiten bei Personengesellschaften im Zusammenhang mit der Steuerbefreiung nach § 13a ErbStG

A schenkt seinen drei Kindern eine Beteiligung an der gewerblich geprägten ABC-KG. Zum Vermögen des Gesellschafters gehört auch ein Grundstück. Die Übertragung der Beteiligung steht unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung ins Handelsregister. Die Steuerbefreiung nach § 13a ErbStG greift hier nur bei zeitgleicher Übertragung der Beteiligung an der Gesellschaft und dem Sonderbetriebsvermögen; eine Begünstigung scheidet bei isolierter Übertragung von Sonderbetriebsvermögen i. d. R. aus.

2.2.6 Besonderheiten bei Kapitalgesellschaften im Zusammenhang mit der Steuerbefreiung nach § 13a ErbStG

Der ledige A verschenkt an seine drei Kinder einen ersten Teil seiner 40 %-igen Beteiligung an der ABC-GmbH. Kurze Zeit später möchte er die restlichen 20 % verschenken. Die Steuerbefreiung nach § 13a ErbStG greift nur, wenn der Schenker unmittelbar zu mehr als 25 % beteiligt ist. In solchen Fällen wäre über ein Pooling der Anteile nachzudenken.

2.2.7 Steuerfolgen im Ausland und Besonderheiten bei Auslandsvermögen

Der Erblasser A lebte seit Jahren in Deutschland. Auch seine Erben leben hier. A hatte bis zu seinem Tod die amerikanische Staatsangehörigkeit. Auch in solchen Fällen ist Vorsicht geboten. Schenkungen/Erbschaften mit Auslandsbezug können auch Steuerfolgen im Ausland verursachen, was zu Doppel- bzw. Mehrfachbesteuerungen führen kann. Grund dafür können Ansässigkeit, Belegenheit des Vermögens und Staatsangehörigkeit sein. Auch hier gilt es also, Steuerfolgen und steuerliche Pflichten im Ausland zu prüfen!

Beispiel |

Vorsorgliche Umstrukturierungen prüfen |

2.3 Ausgewählte Gestaltungsmöglichkeiten und Sicherungsmaßnahmen

2.3.1 Steuerbefreiung nach § 13a ErbStG für betriebliches Vermögen nutzen

Das Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz beinhaltet umfangreiche Steuerbefreiungen für betriebliches Vermögen. Damit diese genutzt werden können, muss zunächst begünstigungsfähiges Vermögen vorliegen und dieses dann letztlich auch begünstigtes Vermögen darstellen. Dies kann durch eine Optimierung/Umschichtung des Vermögens (z. B. in ein Wohnungsunternehmen) erreicht werden. Weitere Steuervorteile können durch Vermeidung von Großerwerben oder die gezielte Inanspruchnahme der Verschonungsbedarfsprüfung erreicht werden.

2.3.2 Abstimmung der Verträge (Gesellschaftsverträge, Testamente)

Zur Vermeidung von Fallstricken müssen alle Verträge ideal aufeinander abgestimmt werden.

2.3.3 Optimierung des Immobilienvermögens (Familienheim, Betriebsvermögen, Wohnungsunternehmen, Nießbrauchgestaltungen)

Insbesondere durch die Optimierung von Immobilienvermögen kann in vielen Fällen eine Steuerbefreiung oder Verminderung der Steuerlast erreicht werden. Zu denken ist hier an die Steuerbefreiung für das Familienheim, für vermietete Immobilien, nicht vermietete Immobilien im Betriebsvermögen, Wohnungsunternehmen und Steuervorteile von Nießbrauchgestaltungen.

2.3.4 Ausschöpfen der persönlichen Freibeträge i. S. d. § 16 ErbStG

Gerade für die Übertragung von nicht begünstigtem Vermögen (z. B. Immobilienvermögen, Barvermögen) kommt eine Befreiung von der Erbschaft- und Schenkungsteuer nur durch Inanspruchnahme der persönlichen Freibeträge i. S. d. § 16 ErbStG in Betracht. Hier kann es sinnvoll sein, diese unter Berücksichtigung der 10-Jahresfrist mehrfach in Anspruch zu nehmen oder das Vermögen ggf. auf mehrere Personen zu verteilen (Stichwort „Freibetragsmanagement“). Dafür kann auch eine vorherige Übertragung von Vermögen zwischen Eheleuten sinnvoll sein – beispielsweise im Wege der Schenkung oder auch im Rahmen einer Güterstandsschaukel. Als Sonderfall kann auch über eine Erwachsenenadoption nachgedacht werden.

3. Fazit und Checkliste für die Umsetzung

Die strategische Nachfolgeplanung stellt aus Sicht des Mandanten ein sehr persönliches und sensibles Themengebiet dar. Als Vertrauensperson ist der Steuerberater hier der erste Ansprechpartner – und man sollte den Mandanten bei dieser anspruchsvollen Aufgabe „an die Hand nehmen“. Eines der wesentlichen Kennzeichen ist die Multidisziplinarität dieser Materie (Verträge, Berechnungen, Bewertungen, Steuererklärungen, Mediation …). Emotionale Themen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle und sollten dieselbe Aufmerksamkeit erhalten wie rechtliche und steuerliche Aspekte.

Neben der Ermittlung der möglichen Steuerbelastungen und der eingehenden Prüfung des Sachverhaltes und der Motive des Mandanten gilt es vor allem, Gefahren aufzuzeigen und mit dem Mandanten gemeinsam Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Die Abgabe der Schenkung- bzw. Erbschaftsteuererklärung ist dabei letztlich nur ein kleiner Teil des Aufgabengebietes. Das Spektrum reicht vielmehr von der notwendigen Umstrukturierung des Vermögens über Bewertungsfragen und die bilanzielle Umsetzung von Vermögensübertragungen bis hin zum unverzichtbaren Monitoring der Schenkung/Erbschaft aufgrund von Nachbehaltens- und Lohnsummenregelungen. Ein wirklich spannendes und herausforderndes Tätigkeitsfeld!

Im Idealfall sollten im Rahmen der strategischen Nachfolgeplanung mit dem Mandanten Notfallregelungen getroffen sowie die rechtlichen und steuerlichen Auswirkungen der ungeplanten und geplanten Nachfolge geprüft werden. Die folgende Tabelle soll hierbei Hilfestellung geben:

Exemplarischer „Notfallplan“ | |

Was wären die Folgen einer ungeplanten Nachfolge ... | Handlungsfähigkeit sichern, Fallstricke vermeiden! Erstellung eines Notfallordners (Zusammenstellung der relevanten unternehmensbezogenen und privaten Informationen, Daten und Verträge) Prüfung der bestehenden Verträge, ggf. Aktualisierung (Vollmachten, Patientenverfügung, Testamente, Eheverträge, Gesellschaftsverträge etc.) Prüfung der rechtlichen und steuerlichen Folgen der eigenen Nachfolge (Auf wen geht das Vermögen über? Wer ist (nicht) versorgt? Welche Ansprüche entstehen [Pflichtteilsansprüche, Ausgleichsansprüche]? Ist das Unternehmen/die Familie handlungsfähig? Wo besteht Handlungsbedarf? Was kostet der eigene Tod [an Steuern, an Ausgleichszahlungen – und wie sollen diese Aufwendungen finanziert werden?] ... und welche Punkte sollte man besonders im Blick haben |

Wichtige Handlungsfelder bei einer geplanten Nachfolge | Fallstricke vermeiden, Gestaltungsmöglichkeiten nutzen, Vermögensübertragung vorbereiten und ggf. bereits durchführen! Vorbereitung der Vermögensübertragung (rechtliche Grundlagen, Strukturierung des Vermögens) Vermeidung steuerlicher Fallstricke (Besteuerung aufgrund des Ausscheidens eines Gesellschafters, Beendigung der Betriebsaufspaltung und Zuordnung zum Betriebsvermögen, Wegzugsbesteuerung, Entstrickungsbesteuerung, fehlende Steuerbefreiung bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer) Gestaltungsmöglichkeiten nutzen (insbes. bei der Erbschaftsteuer: Inanspruchnahme der Steuerbefreiung für bestimmtes Vermögen [insbes. Betriebsvermögen, große Vermögen], persönliche Freibeträge, Familienheim, Nießbrauchgestaltungen, Stiftungsgestaltungen etc.) |

- Frau Dr. Katrin Dorn ist Autorin des gerade neu aufgelegten Handbuchs „Erbschaft- und Schenkungsteuer – Vermögens- und Unternehmensnachfolge gestalten“, das im Schäffer/Poeschel-Verlag erschienen ist.

AUSGABE: ErbBstg 5/2025, S. 116 · ID: 50375451