Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Apr. 2022 abgeschlossen.

UnternehmensnachfolgeDie Rechtsstellung des Erwerbers gegenüber dem ArbN nach dem Betriebsübergang – Teil 1

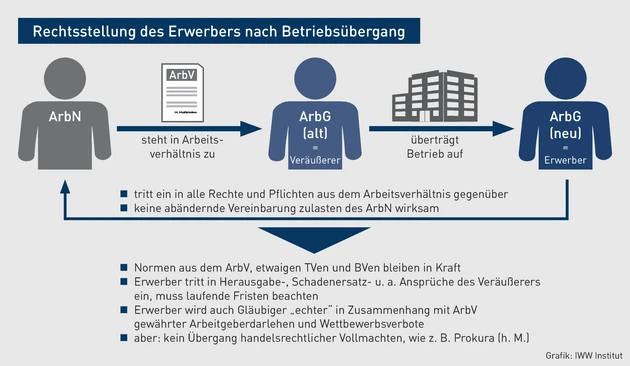

| Nach dem Übergang des Betriebs oder Betriebsteils tritt der Betriebserwerber nach § 613a Abs. 1 S. 1 BGB kraft Gesetzes in alle Rechte und Pflichten des zuvor zwischen dem Veräußerer und dem ArbN bestandenen Arbeitsverhältnisses ein. Dies bedeutet für den oder die betroffenen ArbN einen Wechsel des Vertragspartners kraft Gesetzes. Der zweiteilige Beitrag zeigt auf, welche Konsequenzen diese Rechtslage für den Erwerber als neuen Vertragspartner hat. |

1. Eintritt des Erwerbers in die Rechte und Pflichten des Veräußerers

Der Betriebserwerber wird zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs Gläubiger aller Haupt- und Nebenpflichten des ArbN als Schuldner aus dem Arbeitsverhältnis. Dies gilt zunächst unabhängig davon, ob diese auf dem Individualarbeitsvertrag, einem Tarifvertrag, der zwischen Veräußerer und ArbN Anwendung gefunden hat, oder sonstigen arbeitsrechtlichen Normen, wie etwa Betriebsvereinbarungen beruhen. Dieser Eintritt in die Rechtsstellung betrifft zunächst die Arbeitspflicht des ArbN als Hauptleistungspflicht und damit verbunden das Direktions- oder Weisungsrecht des ArbG nach § 106 GewO, durch das die Arbeitspflicht in der Praxis konkretisiert wird.

Aber auch Zahlungs- und Herausgabeansprüche etwa auf Schadenersatz wegen dem Veräußerer zugefügter Schäden oder aus dem Kondiktionsrecht nach §§ 812 ff. BGB gehen grundsätzlich auf den Erwerber über (vgl. hierzu: BAG 21.8.14, 8 AZR 655/13).

Problematisch kann sich die Rechtslage bei sogenannten ArbG-Darlehen darstellen. Hier kommt es entscheidend darauf an, ob ein solches Darlehen in konkretem Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis, etwa als Vorschusszahlung auf das Gehalt gewährt wurde, oder ob die Darlehensgewährung selbstständig und unabhängig vom Arbeitsverhältnis erfolgte (hierzu: BAG 21.1.99, 8 AZR 373/97). Nur im ersten Fall wird der Erwerber auch neuer Gläubiger des ArbG-Darlehens. Auch Kündigungs- und Anfechtungsrechte, deren tatsächliche und rechtliche Grundlagen sich aus dem Arbeitsverhältnis zwischen Veräußerer und ArbN ergeben, gehen auf den Erwerber zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs in dem in diesem Moment herrschenden Zustand über. Dies bedeutet, dass der Erwerber auch Fristen, die angelaufen sind, und Kenntnisse des Veräußerers (wie etwa den Lauf der Zwei-Wochen-Frist nach § 626 Abs. 2 BGB) gegen sich gelten lassen muss.

Auch in gesetzliche (z. B. aus § 60 HGB) und vereinbarte nachvertragliche Wettbewerbsverbote tritt der Erwerber ein, wenn das Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs noch Bestand hatte. Endet das Arbeitsverhältnis allerdings vor diesem Zeitpunkt, kann der Erwerber nicht unter dem Aspekt des § 613a BGB die Einhaltung des verbindlich formulierten Wettbewerbsverbots fordern (BAG 27.11.91, 4 AZR 211/91).

Auch handelsrechtliche Vollmachten, wie etwa eine Prokura, die der Veräußerer dem ArbN erteilt hat, gehen nach wohl herrschender Meinung nicht nach § 613a BGB auf den Erwerber über, da sie abstrakt und ohne konkreten Bezug auf das Arbeitsverhältnis selbst erteilt werden. Will der Erwerber diese aber im konkreten Einzelfall aus der Welt schaffen, bedarf es eines ausdrücklichen Widerrufs seinerseits, der im Fall der Prokura auch ins Handelsregister eingetragen werden muss.

2. Welche zeitlichen Umstände muss der Erwerber im Auge haben?

Da es im Arbeitsverhältnis nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten aufseiten des ArbG gibt, muss der Erwerber des Betriebs zugunsten des bzw. der übergegangenen ArbN insbesondere bei der Berechnung von Kündigungsfristen, Verjährungs- und (tarif-)vertraglichen Ausschlussfristen die vor dem Betriebsübergang im Betrieb des Veräußerers zurückgelegten Zeiten berücksichtigen. Die folgende Übersicht zeigt die in der Praxis wichtigsten Fallkonstellationen beispielhaft auf:

- Verlängerte gesetzliche (§ 622 Abs. 2 BGB), tarif- oder arbeitsvertragliche Kündigungsfristen, deren Berechnung von der Länge der Betriebszugehörigkeit abhängt.

- Berechnung der sechsmonatigen Wartezeit bis zum Eingreifen des Kündigungsschutzes nach § 1 Abs. 1 KSchG, soweit die übrigen Voraussetzungen für das Eingreifen des Kündigungsschutzes, insbesondere die Beschäftigung von mehr als zehn ArbN nach § 23 Abs. 1 KSchG, auch im Erwerberbetrieb erfüllt sind.

- Wartezeit nach § 4 BUrlG (erstmaliger Erwerb des Urlaubsanspruchs nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses).

- Lauf der Verjährungsfristen (insbesondere regelmäßige dreijährige Verjährungsfrist nach § 195 BGB).

- Geltendmachungsfristen aus einzel- oder tarif- oder arbeitsvertraglichen Ausschluss- oder Verfallklauseln. Auch hier gilt, ebenso wie bei der Verjährung, dass der Erwerber die Geltendmachung gegenüber dem Veräußerer für und gegen sich gelten lassen muss. Die Fristen laufen weiter, als ob es keinen Betriebsübergang gegeben hätte.

- Ein den Veräußerer in Annahmeverzug setzendes Arbeitsangebot des ArbN nach §§ 615, 293 ff. BGB muss grundsätzlich auch der Erwerber gegen sich gelten lassen (relevant vor allem bei Erhebung einer Kündigungsschutzklage gegen eine Veräußererkündigung).

- Voraussetzungen von Zahlungen oder Leistungen des ArbG, die von der Länge der Betriebszugehörigkeit abhängen, wie z. B. Gratifikationen, Treuegelder oder Jubiläumsprämien.

- Anwartschaften oder Voraussetzungen für Leistungen der betrieblichen Altersversorgung.

Soweit teilweise durch den Erwerber versucht wird, diese Rechtsfolgen der sogenannten Betriebskontinuität und damit auch der Kontinuität des Arbeitsverhältnisses nach dem Betriebsübergang durch Vereinbarungen mit dem oder den ArbN nach dem Übergang zulasten der ArbN zu ändern, hat der 8. Senat des BAG einem solchen Vorgehen eine klare Absage erteilt. Nach dessen Rechtsprechung sind nämlich solche Änderungsvereinbarungen unwirksam, wenn und sofern durch sie die zwingenden Rechtsfolgen des § 613a Abs. 1 BGB umgangen werden sollen (BAG 19.3.09, 8 AZR 722/07). Durch § 613a BGB werde nämlich der Inhalt des Arbeitsverhältnisses genauso geschützt, wie sein Bestand. Daher sei es unzulässig, den Betriebsübergang zum Anlass zu nehmen, um durch den Erwerber Besitzstände des oder der übergegangenen ArbN abzubauen. Generell gilt damit, dass der Betriebsübergang sich nicht negativ auf den Inhalt der übergegangenen Arbeitsverhältnisse auswirken darf.

- Transformierte Normen bei mehreren Betriebsübergängen anwenden: BAG in AA 20, 49

- 10 häufige Probleme bei der Unternehmensnachfolge, Teil 1 und 2 in AA 19, 159 und 178

AUSGABE: AA 4/2022, S. 67 · ID: 48108132