Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe 02.07.2025 abgeschlossen.

Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Juli 2025 abgeschlossen.

ManagementPlanungsbüro attraktiv und verkaufsfähig gestalten (Teil 3): Übergabe und Bewertungsansätze

| Ein professionell und übergabefähig geführtes Büro, das geeignete Prozesse und Strukturen etabliert hat, benötigt das passende Übergabeszenario für die erfolgreiche Regelung der Nachfolge. Ob interne oder externe Übernahme – in der entscheidenden Umsetzungsphase muss die zeitliche Planung und eine realistische Bürobewertung vorbereitet sein. Wie das funktioniert, erläutert PBP im letzten Teil dieser dreiteiligen Reihe. |

Ein geeignetes Übergabeszenario festlegen

Wir blicken zurück: Vor drei Jahren begann Thomas, sich als Büroinhaber und Unternehmer mehr zeitlichen Freiraum für persönliche Interessen zu verschaffen. Er ergriff deshalb gezielt Maßnahmen, wie u. a. Mitarbeiter verstärkt in Büroführungsthemen einzubinden. Er verteilte Verantwortung, um die Selbstständigkeit seiner Mitarbeiter zu fördern. Heute blickt er zurück, und stellt fest, wie erfolgreich sich interne Prozesse im und um sein „Team Büroführung“ gefestigt haben und welche positiven Veränderungen Früchte tragen. Im Bereich Projektwirtschaftlichkeit hat sich eine hohe Sensibilität entwickelt, das Verständnis für Honorarangebote, -verträge und -verhandlungen wurde geschärft. Projektleiter erkennen inzwischen eigenständig und rechtzeitig Nachträge, was sich in der Rentabilität mehrerer Projekte zeigt. Erfreulicherweise hat sich innerhalb der letzten drei Jahre eine Gewinnsteigerung ergeben, welche auch auf den Erfolg der Maßnahme zurückzuführen ist.

Thomas freut sich über die Ergebnisse seiner Aktivitäten sowie den finanziellen Effekt und möchte seine Büroentwicklungspläne fortsetzen. Seit sich die berufliche Entlastung eingestellt hat, kann er sich mehr Zeit nehmen, strategisch zu denken und mit etwas Abstand in die Zukunft zu blicken. Er fühlt sich viel weniger als „Spinne im Netz“. Da die Regelung seiner Büronachfolge mittelfristig ein zentrales Thema für ihn darstellt, wendet er sich an einen auf Architektur- und Ingenieurbüros spezialisierten, erfahrenen Berater. Im gemeinsamen Gespräch lässt Thomas sich über mögliche Übergabeszenarien informieren. Bei den Überlegungen, welche Variante einer Nachfolgeregelung in Frage kommt, sind zunächst die Rahmenbedingungen abzuklären:

- Wie schnell muss eine Lösung gefunden werden?

- Wer steht zur Verfügung?

- Wie lange möchte man in welchem Verantwortungsumfang und welcher Funktion weiterarbeiten?

Interne Nachfolgeregelung

Grundsätzlich ist eine interne Lösung vielfach besser einzuschätzen, was die menschliche Passung, Kompetenz und Eignung betrifft. Langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder ein Familienmitglied kennen das Büro, dessen Strukturen und Prozesse. Ein Übergang kann stufenweise und in dem Tempo vollzogen werden, wie es die Vorkenntnisse, bereits gesammelte Erfahrungen, Rahmenbedingungen sowie die private Situation eines oder mehrerer Juniorpartner zulassen.

Im Team wird ein fließender Übergang von ehemaligen Kollegen, die zu Führungskräften und dann zu Chefs werden, häufig als positiv empfunden, da dies eine organische Verbindung darstellt, die aus dem Inneren des Büros selbst heraus gewachsen ist. Die Ausgestaltung des Übergangs richtet sich nach den individuellen Vorstellungen, Anforderungen und Zielen. Inwiefern die Anteilsübernahme zu einem Stichtag oder stufenweise, übertragen auf eine oder mehrere Personen erfolgen soll, lässt sich auf die spezifische Situation hin gestalten und organisatorisch als auch in finanzieller Hinsicht vorplanen. Für das Szenario der internen Nachfolgeregelung sollten erfahrungsgemäß ca. ein bis zwei Jahre für die Umsetzung eingeplant werden.

Externe Käufersuche

Steht intern kein Nachfolger zur Verfügung oder zerschlägt sich diese Option, ist ein externer Verkauf eine attraktive Alternative. Der Verkauf des Büros kann auch aus strategischen Gründen sinnvoll sein, um am Markt innerhalb einer größeren Einheit stärker auftreten zu können. Externe Käufer verfolgen bei der Übernahme von Unternehmen vielfach zwei strategisch begründete Beteiligungsmodelle,

- die vollständige Übernahme (100 Prozent Anteilserwerb) oder

- die gezielte Einbindung von Führungskräften bzw. Schlüsselpersonen über Minderheitsbeteiligungen.

Eine Komplettübernahme wird angestrebt, wenn Käufer die alleinige Entscheidungsgewalt über strategische, operative und finanzielle Entscheidungen erlangen möchten. Insbesondere strategische Erwerber bevorzugen dieses Modell, da es ihnen erlaubt, Synergien konsequent zu realisieren und unternehmerische Risiken vollständig zu übernehmen oder abzusichern. Ein vollständiger Anteilserwerb sorgt für einen klaren Schnitt und minimiert potenzielle Interessenskonflikte mit bisherigen Gesellschaftern.

Eine Beteiligung von Schlüsselpersonen verfolgt bindungs-, motivations- und kompetenzorientierte Ziele. Führungspersonal, das über entscheidendes Know-How, Kundenbeziehungen oder besondere Expertise verfügt, wird gezielt in die neue Eigentümerstruktur eingebunden. Diese Herangehensweise dient der Sicherstellung eines erfolgreichen Übergangs sowie der Wahrung von Kontinuität im operativen Geschäft. Durch eine Beteiligung wird die Identifikation mit dem Unternehmen gestärkt und über die Gewinnbeteiligung ein Anreizsystem geschaffen.

Die Ausgestaltung der Mitwirkung eines Inhabers wie Thomas vor und nach dem Verkaufsstichtag, muss vereinbart werden. Persönliche Ziele und Wünsche zur eigenen zukünftigen Rolle zu kennen, ermöglicht eine klare Kommunikation. Eine über einen bestimmten Zeitraum vereinbarte Tätigkeit, z. B. als Geschäftsführer oder als Berater, ist vielfach eine Voraussetzung für Käufer. Das Know-How des Inhabers ist von bestimmendem Wert in der Übergangsphase, insbesondere dann, wenn eine zweite Führungsebene noch nicht stabil etabliert ist. Eine Übergangszeit von ein bis drei Jahren sollte eingeplant werden, damit Kundenkontakte, Wissen und Erfahrung übergeleitet werden können, um dadurch eine Stabilisierung nach der Übergabephase zu gewährleisten.

Die Variante des externen Verkaufs kann für den Inhaber attraktiv sein, da es Liquidität schafft, Risiken reduziert und den Geschäftsbetrieb zukunftssicher aufstellt. Zukunftsthemen wie Digitalisierung oder KI sowie Veränderungen der Vergaberichtlinien oder konjunkturelle Schwankungen können mit einem starken Partner besser begegnet werden.

Fusion

Eine Fusion mit einem anderen Büro kann eine clevere Alternative zu einem klassischen Unternehmensverkauf darstellen. Vorausgesetzt, die zeitlichen Planungen lassen Spielraum für ein solches Vorhaben, da es keine direkte, kurzfristige Exit-Strategie für den Büroinhaber darstellt, sondern als sinnvoller Zwischenschritt gedacht sein kann.

Die Zielsetzung einer Fusion liegt vielfach, wie beim externen Verkauf, in der strategischen Bündelung von Ressourcen, um gemeinsam stärker am Markt aufzutreten und zu agieren als es die fusionierten Unternehmen alleine könnten. Ein zentrales Motiv auf Inhaberseite kann die Beteiligung am fusionierten Unternehmen sein.

Im Gegensatz zum klassischen Verkauf, bei dem Anteile vollständig abgegeben werden, eröffnet die Fusion für Inhaber die Möglichkeit, weiterhin unternehmerisch als Mitgesellschafter involviert zu bleiben und somit einen Teil der unternehmerischen Weiterentwicklung – operativ oder strategisch – zu gestalten. Die Fusion bietet dabei die Gelegenheit, die eigene Rolle innerhalb einer größeren Einheit neu zu definieren und als Herausforderung anzunehmen. Durch das Einbringen der Anteile in das neue Gesellschaftskonstrukt (wenn auch in veränderter Gewichtung) partizipieren Inhaber unmittelbar an der zukünftigen Wertentwicklung, was sich ebenfalls für einen späteren Verkauf der Anteile wertsteigernd auswirken kann.

Als Form der Nachfolgegestaltung eignet sich diese Variante, wenn der Inhaber plant, noch ca. drei bis sieben Jahre unternehmerisch aktiv zu bleiben, die Kapitalverantwortung zu teilen und die Veräußerung der Anteile an Mitgesellschafter oder interessierte Juniorpartner vorzubereiten.

Thomas sieht Vor- und Nachteile in den dargestellten Szenarien. Verwoben mit der Abwägung der jeweiligen Pro- und Contra-Argumente geht die Überlegung einher, welcher Preis bei einem Verkauf jeweils erzielbar ist. Welche Bewertungsmethode sich für welchen Zweck eignet, erfährt Thomas ebenfalls während des Beratungsgesprächs.

Planungsbüros bewerten: Systemisch und zukunftsorientiert

Bei der Bewertung von Architektur- und Ingenieurbüros sagt eine rein vergangenheitsbezogene Analyse der Ergebnisse als Basis für eine Zukunftsprognose wenig über die Ertragsfähigkeit und damit den Unternehmenswert aus. Die verschiedenen Verfahren eint, dass eine Unternehmensbewertung stets auf einer Zukunftsprognose basiert, die naturgemäß schwierig ist. Eine systemische Betrachtung des Unternehmens ist entscheidend, um die für die Zukunftsfähigkeit maßgeblichen Faktoren zu identifizieren und in der Bewertung zu berücksichtigen.

Grundsätzlich gilt, dass der Wert eines Unternehmens davon abhängt, wie stark dieses in der Zukunft in der Lage sein wird, innerhalb der jeweiligen Struktur Erträge zu erwirtschaften. Ein ermittelter Wert wird dann zum (echten) Kaufpreis von Unternehmen oder Unternehmensanteilen, wenn Käufer unter einer Chancen-Risiken-Abwägung Vertrauen in die Investition gefasst haben. Das gilt unabhängig von der Bewertungsmethode.

Ertragswertverfahren

Diese Methode betrachtet das zu bewertende Unternehmen als ein Geldanlageobjekt und vergleicht es mit einer risikoäquivalenten Anlage auf dem Kapitalmarkt. Der Ertragswert entspricht dabei dem Barwert aller den Unternehmenseignern künftig zufließenden finanziellen Überschüsse aus dem Unternehmen. Die zu diskontierenden finanziellen Überschüsse werden aus einer Planerfolgsrechnung des Unternehmens abgeleitet. Dabei muss sichergestellt werden, dass die für den Betrieb notwendige Liquidität, Geschäftsausstattung und andere Vermögensgegenstände zu jedem Zeitpunkt vorhanden sind; das Unternehmen also zu jedem Zeitpunkt überlebens- und wirtschaftsfähig ist.

Die finanziellen Überschüsse setzen sich in der Regel aus dem ausschüttungsfähigen Unternehmensgewinn sowie evtl. zusätzlichen, an die Anteilseigner auszuzahlenden, erfolgsabhängigen Tantiemen zusammen. Die so ermittelten Überschüsse werden anschließend mit einem Kapitalisierungszinssatz auf den Bewertungsstichtag abgezinst. Der Kapitalisierungszinssatz entspricht der Rendite einer Alternativanlage, die zum Bewertungsobjekt in Hinblick auf Risiko, Anlagezeitraum und Besteuerung vergleichbar ist.

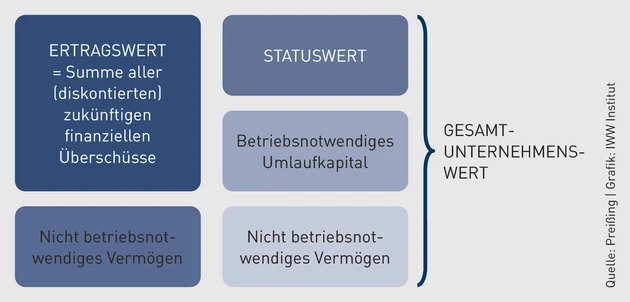

Der Gesamtunternehmenswert nach IDW S 1 (Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen) des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. setzt sich aus dem Ertragswert und dem Wert des sog. „nicht betriebsnotwendigen Vermögens“ zusammen (vgl. Abb. Seite 28). Zu letzterem gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht zwingend für die Aufrechterhaltung des operativen Geschäftsbetriebs notwendig sind.

Wichtig | Da weder der praktische Bezug noch die Voraussetzungen des Ertragswertverfahrens nach IDW S 1 bei Bewertungen von Planungsbüros vorliegen (u. a. wegen starker Inhaberzentrierung), ist es zur Ermittlung eines „objektivierten“ Wertes für Planungsbüros weniger geeignet, da es zu einer hohen Bandbreite möglicher Ergebnisse der Unternehmensbewertung führt.

Die genannten Mängel des Ertragswertverfahrens werden beim Statuswertverfahren als modifizierte Ertragswertmethode reduziert und die individuellen Besonderheiten der jeweiligen Bürosituation in den Vordergrund gestellt.

Statuswertverfahren als modifizierte Ertragswertmethode

Bei der Bewertung eines Planungsbürosbüros nach dem Statuswertverfahren nach Dr.-Ing. Werner Preißing als modifizierte Ertragswertmethode fließen quantitative und qualitative betriebswirtschaftliche Faktoren in die Bewertung ein. Das Verfahren berücksichtigt, dass die Ertragskraft eines Büros stark von der Persönlichkeit und dem Engagement des Inhabers abhängt und daher nicht direkt auf einen Nachfolger übertragbar ist. Statt einer unbegrenzeten Kapitalisierung der rein an der Vergangenheitsentwicklung ermittelten möglichen zukünftigen Erträge, wie beim klassischen Ertragswertverfahren, wird bei der modifizierten Methode die Ertragsprognose aus der ganzheitlichen Betrachtung der Bürosituation hergeleitet.

Der Statuswert als operativer Wert eines Büros setzt sich unter Einbeziehung der erfassten qualitativen Faktoren summarisch aus folgenden Wertbestandteilen zusammen:

- Praxiswert: Umsatz-/Gewinnentwicklung, Ertragskraft

- Substanzwert: Vorhandene Betriebsausstattung und Sachwerte

- Organisationswert: Betrachtung der internen Prozesse, Struktur, Effizienz

- Auftragswert: Auftragsbestand und Honorarvorausschau

Der Blick in die Vergangenheit (Praxiswert) weist auf das bis zum Bewertungsstichtag realisierte Ertragspotenzial des Unternehmens hin. Substanz- und Organisationswert repräsentieren die aktuelle Situation und können gegebenenfalls Bedarf für erforderliche Investitions- und Verbesserungsmaßnahmen aufzeigen. Der Blick in die Zukunft (Auftragswert) stellt die Honorarperspektive dar.

Der Statuswert repräsentiert das operative Vermögen eines Planungsbüros, d. h. aus der Struktur heraus Aufträge zu generieren, diese abzuarbeiten und daraus entsprechende Gewinne zu realisieren – somit die übertragbare Ertragskraft. Aus diesem Grund wird er auch als operativer Unternehmenswert bezeichnet. Er bezieht sich damit auf die Fähigkeit des Büros, mit geeigneten Betriebsmitteln in einem sich ständig verändernden Umfeld positive Ergebnisse und Renditen zu erzielen, sowie ausreichende Reserven für schlechte Zeiten zu bilden.

Zum Umlaufkapital des Büros gehören alle nicht zum eigentlichen Betrieb des Unternehmens erforderlichen Vermögensbestandteile, insbesondere auch liquide Mittel, Forderungen, teilfertige Leistungen und Verbindlichkeiten. Die Ermittlung des Umlaufkapitals unterliegt in seiner finanziellen, materiellen Repräsentanz nicht einer Werteinschätzung im eigentlichen Sinn, als vielmehr der Feststellung von Finanzposten bzw. im Zusammenhang mit unfertigen Leistungen der Bewertung von in der Vergangenheit erbrachten und noch nicht abgerechneten Arbeiten. Ein Spielraum ergibt sich z. B. darin, die Werthaltigkeit von Forderungen oder den Bearbeitungsstand von laufenden Aufträgen einzuschätzen.

Die Summe aus Statuswert und betriebsnotwendigem Umlaufkapital ergibt den sog. objektivierten Unternehmenswert. Zum Gesamtunternehmenswert rechnet man das „nicht betriebsnotwendige Umlaufkapital“ hinzu. Umgekehrt sind Kürzungen bei Ermittlung des Gesamtunternehmenswertes vorzunehmen, wenn das Unternehmen keinen ausreichenden Bestand an Umlaufkapital ausweist. Das Verfahren findet meist Anwendung beim Verkauf von Planungsbüros, Fusionierung, Aufnahme oder Ausscheiden von Partnern, Mediationen, Stellungnahme zu Ansprüchen der Finanzverwaltung und Gerichtsgutachten.

Multiplikatorverfahren

Das Multiplikatorverfahren zählt zu den gängigen Methoden zur überschlägigen Unternehmensbewertung, insbesondere im Rahmen von externen Unternehmensnachfolgen und Transaktionen im Mittelstand. Ziel ist es, auf Basis einer wirtschaftlichen Kennzahl einen indikativen Orientierungswert für den Unternehmenswert bzw. Kaufpreis zu ermitteln.

Als Basis dient vielfach der EBIT (Earnings Before Interest and Taxes/Operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern). In der Bewertungspraxis wird der EBIT als realistische Grundlage für die Einschätzung der nachhaltigen Ertragskraft so bereinigt, dass er je nach Gesellschaftsform einen kalkulatorischen Unternehmerlohn oder Geschäftsführergehälter berücksichtigt. Auf diesen bereinigten EBIT wird ein sog. Multiplikator angewendet. Dieser ergibt sich in der Regel aus Erfahrungswerten vergleichbarer Transaktionen oder aus branchenspezifischen Benchmarks. Typische Multiplikatoren bei Architektur- und Ingenieurbüros bewegen sich häufig zwischen ca. drei und sieben, je nach Unternehmensgröße, Mitarbeiterstamm, Stabilität der Erträge, Auftragspotenziale, Kundenstruktur und weiteren Faktoren.

Der zugrunde liegende Gedanke ist betriebswirtschaftlich einfach nachvollziehbar: Der Multiplikator spiegelt die Anzahl der Jahre wider, die ein Käufer benötigt, um den investierten Kaufpreis aus dem laufenden operativen Gewinn zu refinanzieren – vorausgesetzt, die erwirtschafteten Mittel stehen vollständig zur Tilgung des Kaufpreises zur Verfügung. So lässt sich ein realistisches Verhältnis zwischen Ertragskraft und Investitionsvolumen abschätzen.

Beispiel |

Erzielt ein Unternehmen einen nachhaltig erzielbaren EBIT von 200.000 Euro und wird ein Multiplikator von 4,5 angesetzt, ergibt sich ein indikativ bewerteter Unternehmenswert von 900.000 Euro. Dieser Wert dient in der Praxis als Verhandlungs-basis, ist jedoch stets im Kontext weiterer Bewertungs- und Risikoaspekte zu sehen. |

Nachdem Thomas sich intensiv mit möglichen Übergabeszenarien und Möglichkeiten der Bürobewertung auseinandergesetzt hat, sucht er ein vertrauliches Gespräch mit seinem Führungsteam. Mit Begeisterung präsentiert er seine Idee, den Weg einer internen Nachfolge zu ermöglichen. Konkret eröffnet er dem „Team Büroführung“ das Angebot, als Partner in das Unternehmen einzusteigen und das Büro langfristig weiterzuführen. Die Gespräche verlaufen positiv und am Ende sind es zwei Mitarbeiterinnen, die sich dazu entscheiden, diesen Weg mitzugehen. Für Thomas ein starkes Signal: Sein Lebenswerk würde fortbestehen und in engagierte Hände übergehen.

Um eine nachvollziehbare und belastbare Bewertungsgrundlage zu schaffen, die sowohl gegenüber den Finanzbehörden als auch Banken Bestand hat, leitet er eine fundierte Unternehmensbewertung in die Wege. Parallel dazu wird durch den Berater ein Refinanzierungsmodell entwickelt. Dieses Modell zeigt den beiden zukünftigen Partner auf, wie eine Beteiligung finanziell stemmbar ist – unter Berücksichtigung von Kaufpreisraten, möglichen Bankdarlehen und unternehmerischer Tragfähigkeit. So entsteht ein nachvollziehbares Konzept, das Transparenz und Vertrauen schafft – auf dem Weg in eine neue Partnerschaft auf Augenhöhe.

Steuerliche und rechtliche Weichen richtig stellen

Beim Verkauf eines Planungsbüros sollten Inhaber frühzeitig auch steuerliche und rechtliche Faktoren je nach Rechtsform bedenken: Bei Personengesellschaften oder Einzelunternehmen unterliegt der Gewinn aus dem Verkauf in der Regel der Einkommensteuer – unter bestimmten Voraussetzungen jedoch mit ermäßigtem Steuersatz oder Freibeträgen (z. B. ab dem 55. Lebensjahr). Bei Kapitalgesellschaften fällt dagegen meist Körperschaftsteuer auf Veräußerungsgewinne an, zusätzlich ggf. Steuer auf Ausschüttungen an Gesellschafter. Ein wichtiger Punkt ist die Bewertung und Aufdeckung stiller Reserven, etwa z. B. bei Immobilien, Maschinen oder dem Kundenstamm. Auch der Zeitpunkt des Verkaufs kann erheblichen Einfluss auf die Steuerlast haben.

Wichtig | Durch geschickte Gestaltung – etwa durch Ratenzahlungen oder Überführung in eine Holdingstruktur – lassen sich steuerliche Nachteile oft vermeiden. Die frühzeitige Einbindung eines Steuerberaters und Juristen schafft hier Klarheit, zeigt Handlungsspielräume auf und ist im Rahmen der Regelung einer Unternehmensnachfolge unverzichtbar.

Praxistipp | Um sich einen Überblick über aktuelle Nachfolgeangebote und -gesuche in der deutschen Architektur- und Ingenieurbürolandschaft zu verschaffen, finden Sie unter www.nachfolge-boerse.de eine branchenspezialisierte Plattform zur Vermittlung von Planungsbüros. |

- Beitrag: „Planungsbüro attraktiv und verkaufsfähig gestalten (Teil 1): Persönliche unstrategische Aspekte“, PBP 5/2025, Seite 28 → Abruf-Nr. 50352772Mehr zum Thema auf iww.de

- Beitrag: „Planungsbüro attraktiv und verkaufsfähig gestalten (Teil 2): Die Sicht eines potenziellen Käufers“, PBP 6/2025, Seite 21 → Abruf-Nr. 50419009

AUSGABE: PBP 7/2025, S. 24 · ID: 50448419