Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Apr. 2025 abgeschlossen.

WEG-NovelleBauliche Veränderung am Gemeinschaftseigentum: Erste Entscheidungen des BGH aus 2024 (Teil 1)

| Die Neuregelung des § 20 WEG war wesentlicher Auslöser des WEMoG und sollte die Durchsetzung baulicher Veränderungen am Gemeinschaftseigentum vereinfachen. Der BGH hat sich 2024 gleich mehrmals damit befasst und für Grundsatzentscheidungen gesorgt. Diese Entscheidungen stellen wir Ihnen in dieser und der nächsten Ausgabe vor. |

Inhaltsverzeichnis

Ausgangslage

Bauliche Veränderungen bedürfen nach § 20 Abs. 1 WEG stets eines Beschlusses, auch wenn kein Wohnungseigentümer in rechtlich relevanter Weise beeinträchtigt wird. Für die Beschlussfassung genügt nach § 25 Abs. 1 WEG die einfache Mehrheit, unabhängig davon, wie viele Eigentümer durch die bauliche Veränderung beeinträchtigt werden.

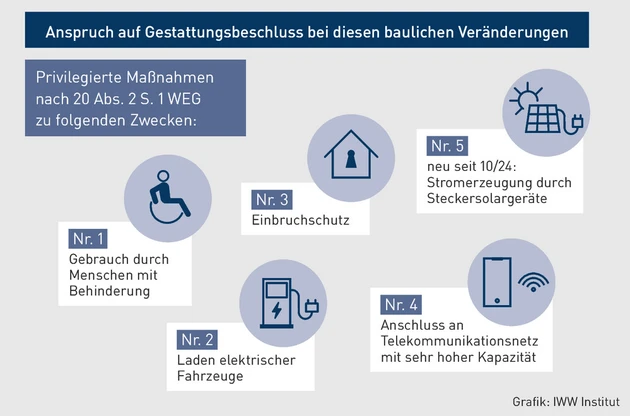

Beachten Sie | Bei privilegierten Maßnahmen, die in § 20 Abs. 2 WEG aufgelistet sind, hat der einzelne Wohnungseigentümer einen Anspruch auf einen Gestattungsbeschluss. Dazu gehört seit dem 17.10.24 auch die Stromerzeugung durch Steckersolargeräte.

Der Beschluss über eine bauliche Veränderung ist nach § 20 Abs. 4 WEG nur anfechtbar, wenn diese die Wohnanlage grundlegend umgestaltet oder einzelne Wohnungseigentümer ohne ihr Einverständnis gegenüber den anderen Eigentümern unbillig benachteiligt werden. Eigentümer, die die Kosten nicht übernehmen wollen, werden über § 21 WEG geschützt. Sie müssen nur die Kosten bestimmter, vom Gesetz als besonders sinnvoll erachteter Maßnahmen tragen, § 21 Abs. 2 WEG. Andere bauliche Veränderungen können zwar mehrheitlich beschlossen werden, ihre Kosten sind aber allein von der beschließenden Mehrheit zu tragen, § 21 Abs. 3 WEG. Bei Erhaltungsmaßnahmen, wie der Instandhaltung oder Instandsetzung von gemeinschaftlichem Eigentum oder der erstmaligen Erstellung des gemeinschaftlichen Eigentums, ist § 20 WEG nicht anwendbar (Hügel/Elzer, WEG, § 20 Rn. 7).

Beachten Sie | Durch Vereinbarung/Teilungserklärung, nicht aber durch Mehrheitsbeschluss ohne Öffnungsklausel, ist § 20 WEG abdingbar.

Sachverhalt

Die Kläger sind Eigentümer von Wohnungen im dritten und vierten Obergeschoss des Hinterhauses eines unter Denkmalschutz stehenden Gebäudekomplexes, bestehend aus einem Vorder- und Hinterhaus. Das Hinterhaus war früher ein sog. Gesindehaus, in dem die Bediensteten wohnten. Die Fassade ist schlicht gehalten, das Treppenhaus sehr eng. Einer der Kläger ist 70 Jahre alt und muss über 100 Treppenstufen gehen, um in seine Wohnung zu gelangen. Die Kläger möchten einen Außenfahrstuhl anbringen lassen.

Im Vorderhaus gibt es einen Fahrstuhl. In der Eigentümerversammlung stellten die Kläger den Beschlussantrag, den Einbau eines Außenaufzugs am Treppenhaus des Hinterhauses auf eigene Kosten zu gestatten. Der Antrag wurde mit der Begründung abgelehnt, dass es durch den Außenaufzug in dem etwa 100 qm großen Innenhof zu eng und der Platz für Fahrräder sowie Mülltonnen unnötig eingeschränkt würde. Das AG wies die Klage ab. Auf die Berufung hat das LG den Beschluss der Wohnungseigentümer durch Urteil ersetzt, dass am Hinterhaus auf der zum Innenhof gelegenen Seite ein Personenaufzug zu errichten ist. Die Revision zum BGH ließ das Gericht zu.

Entscheidungsgründe

Der BGH setzt sich in seiner Entscheidung mit den Voraussetzungen für den Anspruch auf einen Gestattungsbeschluss für privilegierte Maßnahmen auseinander und konkretisiert die Maßstäbe, die zukünftig gelten (BGH 9.2.24, V ZR 244/22, Abruf-Nr. 239774).

Anders als nach dem alten Recht können die Eigentümer eine bauliche Veränderung auch beschließen, wenn die Zuweisung zu einer ausschließlichen Nutzungsbefugnis führt. Das ist nach dem neuen Recht sogar regelmäßig die Folge und so vom Gesetzgeber auch gewünscht. Für die angestrebte Errichtung des Außenaufzugs kommt es auch nicht darauf an, ob der Kläger selbst gehbehindert ist, da die Errichtung des Außenaufzugs nach § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 WEG eine bauliche Veränderung ist, die dem Gebrauch durch Menschen mit Behinderungen dient. Die Privilegierung ist Ausdruck eines gesamtgesellschaftlichen Bedürfnisses. Daraus resultiert, dass im Fall einer Behinderung von den übrigen Wohnungseigentümern im konkreten Einzelfall nicht nur die typischen, sondern auch erhebliche Nachteile hinzunehmen sind.

Angemessenheit MERKE | Eine bauliche Veränderung, die einem der in § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 5 WEG aufgeführten Zwecke dient, ist regelmäßig angemessen. Ausnahmen bestehen nur, wenn die bauliche Veränderung bei der Gesamtheit der davon betroffenen Wohnungseigentümer zu Nachteilen führt, die bei wertender Betrachtung außer Verhältnis zu ihrem Zweck stehen. Damit scheiden typische Nachteile, die mit der Veränderung verbunden sind, von vornherein aus. Das gilt z. B. für erforderliche Eingriffe in die Bausubstanz, übliche Nutzungseinschränkungen des Gemeinschaftseigentums und optische Veränderungen der Anlage etwa aufgrund von Anbauten sowie Platzbeeinträchtigungen. Diese Nachteile sind von den übrigen Wohnungseigentümern hinzunehmen. |

Auch die Kosten der baulichen Veränderung sind für das Bestehen eines Anspruchs nach § 20 Abs. 2 S. 1 WEG ohne Bedeutung. Sie sind gemäß § 21 Abs. 1 S. 1 WEG vom verlangenden Eigentümer zu tragen und daher angemessen. Dies gilt im Grundsatz auch für Folgekosten des Gebrauchs und der Erhaltung des baulich veränderten Gemeinschaftseigentums, die etwa durch erhöhte Versicherungsprämien, die Wahrnehmung von Kontroll- und Überwachungspflichten oder die Wartung und Reparatur entstehen.

Die Darlegungs- und Beweislast für die tatsächlichen Umstände der Angemessenheit einer baulichen Veränderung trägt der Kläger. Der Gesetzgeber sieht bauliche Veränderungen zu gesetzlich privilegierten Zwecken aber grundsätzlich als angemessen an. Damit muss der Kläger eine negative Tatsache darlegen und beweisen, nämlich das Fehlen atypischer Umstände. Die Schwierigkeiten, die sich bei dem Nachweis einer negativen Tatsache ergeben, werden dadurch gemildert, dass die beweispflichtige Partei nicht jede theoretisch denkbare Möglichkeit ausräumen muss. Vielmehr muss sie i. d. R. nur die Umstände widerlegen, die nach dem Beklagtenvortrag das Tatbestandsmerkmal ausschließen. Somit muss die Eigentümergemeinschaft darlegen, warum ein atypischer Fall vorliegt, der zur Unangemessenheit der Maßnahme führt. Erst wenn sie dem nachgekommen ist, hat der den Anspruch geltend machende Eigentümer das Vorbringen zu widerlegen.

Die gewünschte bauliche Maßnahme muss bauordnungsrechtlich zulässig sein. Ist sie das nicht, widerspricht dies regelmäßig der ordnungsmäßigen Verwaltung nach § 18 Abs. 2 WEG. Die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften ist keine Frage der Angemessenheit. Auf deren Einhaltung kommt es bei dem Einbau eines Außenfahrstuhls erst zu einem späteren Zeitpunkt an, da es sich um eine umfangreiche Baumaßnahme handelt und zunächst nur der Grundlagenbeschluss begehrt wird. Die Entscheidung der Wohnungseigentümer über die Art und Weise der Bauausführung und der baulichen Details erfordert insbesondere bei genehmigungspflichtigen Bauvorhaben eine konkrete Fachplanung. Dabei sind unter anderem die Alternativen der Bauausführung auch im Hinblick auf die einzuhaltenden öffentlich-rechtlichen Vorgaben zu ermitteln, an denen die Durchführung einer privilegierten Maßnahme aber regelmäßig nicht scheitern wird.

Ob eine grundlegende Umgestaltung der Wohnanlage gemäß § 20 Abs. 4 Hs. 1 Alt. 1 WEG vorliegt, kann nur im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände entschieden werden. Die Beurteilung ist damit in erster Linie Sache des Tatrichters. Eine bauliche Veränderung, die unter eine privilegierte Maßnahme nach § 20 Abs. 2 S. 1 WEG fällt, stellt aber typischerweise keine grundlegende Umgestaltung der Wohnanlage dar. Das ist die Regel. Bei der Prüfung, ob eine grundlegende Umgestaltung vorliegt, kommt es darauf an, ob es Ausnahmen von dieser Regel gibt. Eine solche Ausnahme wurde im vorliegenden Fall nicht festgestellt, sodass die Wohnanlage durch den Einbau eines Außenaufzugs an dem Hinterhaus nicht grundlegend umgestaltet wird.

Auch eine unbillige Benachteiligung eines Wohnungseigentümers im Sinne von § 20 Abs. 4 Hs. 1 Alt. 2 WEG liegt nicht vor. Eine solche setzt voraus, dass die beabsichtigte Maßnahme bei wertender Betrachtung und in Abwägung mit den mit der baulichen Veränderung verfolgten Vorteilen einem verständigen Wohnungseigentümer in zumutbarer Weise nicht abverlangt werden dürfte. Es genügt nicht, dass sich ein Durchschnittseigentümer nach der Verkehrsanschauung beeinträchtigt fühlt. Auch Umstände, die zwangsläufig mit der Maßnahme verbunden sind, führen nicht zu einer unbilligen Benachteiligung. Bei der vorzunehmenden Abwägung sind die in §§ 20, 21 WEG enthaltenen Wertentscheidungen des Gesetzgebers zu berücksichtigen.

Der BGH stellt klar, dass die mit der Errichtung eines Personenaufzugs im Innenhof verbundene Verschattung von Wohnungen sowie etwaige Lärmstörungen nicht zu einem erheblichen Nachteil für einen oder mehrere Wohnungseigentümer führt. Verschattungen und Lärmbeeinträchtigungen könnten etwa durch den konkreten Standort der Aufzugsanlage, durch die Größe sowie die bauliche Gestaltung des Aufzugs inklusive der verwendeten Materialien bis zu einem gewissen Grad noch bei der Entscheidung über die Art und Weise der Durchführung nach § 20 Abs. 2 S. 2 WEG steuerbar sein.

Relevanz für die Praxis

Die WEG-Reform hat eine Änderung der obersten Rechtsprechung notwendig gemacht. Bislang hatte der BGH einen Anspruch auf einen Aufzug bei fehlender Zustimmung der Gemeinschaft stets verneint. Begründet wurde dies damit, dass das Eigentumsrecht der vom Aufzugseinbau betroffenen übrigen Eigentümer den Interessen des Einbauwilligen überwiege (BGH 13.1.17, V ZR 96/16).

Der Gesetzgeber sah hier Änderungsbedarf. Er wollte mit der Reform des WEG dem gesellschaftlichen und demografischen Wandel Rechnung tragen.

Den Interessen der älteren Bevölkerung, generell der Menschen mit Behinderung, dem Klimaschutz – hier vor allem das Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge – dem Gebäudeenergiegesetz, den in 10/24 neu eingefügten Steckersolargeräten und der digitalen Zukunft wird nun der Vorrang vor den Interessen der übrigen Eigentümer eingeräumt. Dafür hat der Gesetzgeber Privilegierungen für bestimmte bauliche Maßnahmen am Gemeinschaftseigentum geschaffen, die dem gesamtgesellschaftlichen Interesse dienen. Sie führen oft dazu, dass ein überstimmter Wohnungseigentümer von der Nutzung des baulich veränderten Gemeinschaftseigentums ausgeschlossen wird.

Beachten Sie | Die Privilegierungen stellen zudem i. d. R. keine grundlegende Umgestaltung der Wohnanlage dar und führen nicht zu einer unbilligen Benachteiligung eines Wohnungseigentümers. Daran müssen sich zukünftig die Gemeinschaften der Wohnungseigentümer, deren Verwalter und auch die Instanzgerichte orientieren. Das Urteil ist dafür richtungsweisend.

AUSGABE: MK 4/2025, S. 71 · ID: 50350602