Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Sept. 2024 abgeschlossen.

PraxisfälleHaftung des WEG-Verwalters

| Fehlendes Fachpersonal und steigende Kosten wirken sich auch bei der Verwaltersuche aus. Das spüren vor allem kleine Einheiten, die kaum einen professionellen und nach § 26a WEG n. F. zertifizierten WEG-Verwalter finden. Ist kein geeigneter Verwalter in Sicht, wird die Eigentümergemeinschaft auf Laien oder auf einen anderen Eigentümer (Selbstverwaltung) ausweichen müssen. In der Regel wird sich ein WEG-Verwalter, ob Laie oder nicht, nur bereit erklären, die Aufgabe zu übernehmen, wenn er nicht persönlich für Fehler haften muss. Er wird auf einen Haftungsausschluss oder -begrenzung drängen. Was hier möglich ist, stellt der folgende Beitrag dar. |

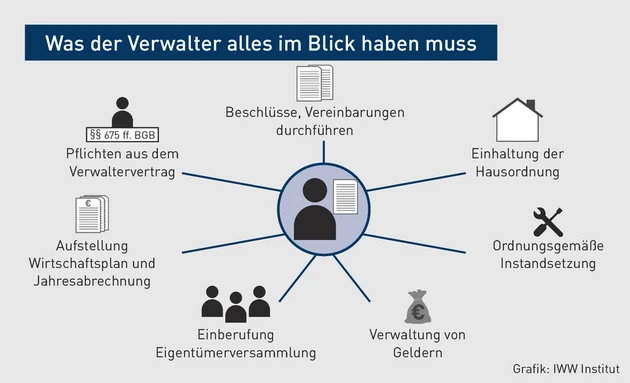

1. Aufgaben des Verwalters

Der Verwalter entscheidet als Organ der Gemeinschaft der Eigentümer über die Maßnahmen der laufenden Verwaltung, § 27 WEG n. F. Ihm obliegt es nach § 9b WEG n. F., die Gemeinschaft gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten. Diese Vertretungsmacht gilt mit Ausnahme des Abschlusses von Grundstückskauf- und Darlehensverträgen unbeschränkt und unbeschränkbar.

2. Haftung des Verwalters gegenüber der Gemeinschaft

Der Verwalter haftet der Gemeinschaft nach §§ 280 ff. BGB auf Schadenersatz, wenn er seine Pflichten aus dem Bestellungsverhältnis oder aus dem Verwaltervertrag mangelhaft, nicht oder nicht vollständig erfüllt. Er muss Vorsatz und Fahrlässigkeit vertreten, § 276 Abs. 1 S. 1 BGB. Der Haftungsmaßstab ist durch die Rechtsprechung konkretisiert worden. So muss er z. B. bei der Durchführung von Beschlüssen die Gemeinschaft auf mögliche Gefahren hinweisen (Bärmann/Becker, WEG, § 27 Rn. 190). Da dem Verwalter häufig ein Ermessensspielraum eingeräumt wird, liegt ein pflichtwidriges Verhalten vor, wenn er sein Ermessen überschreitet (Hügel/Elzer, WEG, § 27 Rn. 12). Wie haftungsträchtig die Tätigkeit des Verwalters ist, zeigt ein aktuelles Urteil des BGH (26.1.24, V ZR 162/22): Danach muss der Verwalter Erhaltungsmaßnahmen am Gemeinschaftseigentum wie ein Bauherr überwachen. Der BGH hat dabei folgende Differenzierung vorgenommen:

- Kann eine vertragsgerechte Leistung noch mittels (Nach-)Erfüllung durch den Werkunternehmer herbeigeführt werden, haftet der Verwalter nicht.Haftung bei Erhaltungsmaßnahmen

- Ist die (Nach-)Erfüllung ausgeschlossen und das Vertragsverhältnis in ein Abrechnungsverhältnis übergegangen, haftet der Verwalter für Schäden durch pflichtwidrige Abschlagszahlungen neben dem Werkunternehmer.

- Der Verwalter muss prüfen, ob eine von dem mit einer Erhaltungsmaßnahme beauftragten Werkunternehmer verlangte Abschlagszahlung dem Grunde und der Höhe nach berechtigt ist, wobei er die Voraussetzungen des § 632a BGB, § 16 Abs. 1 VOB/B beachten muss.

- Er muss die Abschlagsrechnung daraufhin durchsehen, ob sie zu dem Auftrag passen und dem Leistungsstand entsprechen.

Das Urteil zeigt, wie schnell ein Verwalter einer Haftung ausgesetzt ist. Selbst, wenn er die Abschlussrechnung geprüft hat, Mängel aber aufgrund fehlender Fachkenntnisse nicht erkennen konnte, schützt ihn das nicht vor einer Haftung, falls er die Gemeinschaft nicht auf diese Umstände hingewiesen hat.

3. Haftung gegenüber Wohnungseigentümern

Ob der Verwalter neben der Gemeinschaft auch gegenüber den Wohnungseigentümern haftet, ist seit dem WEMoG umstritten. Bis zum 1.12.20 war der Verwaltervertrag ein Vertrag mit Schutzwirkung für die Wohnungseigentümer (BGH 8.2.19, V ZR 153/18). Daher konnte ein Wohnungseigentümer vom Verwalter Schadenersatz verlangen, wenn dieser seine Pflichten verletzt hat und der Eigentümer einen Schaden dadurch erlitt. In der Literatur wird vertreten, dass seit dem 1.12.20 der Verwalter den Eigentümern grundsätzlich nicht mehr haftet (Grüneberg/Wicke, WEG, § 27 Rn. 3; Lehmann-Richter/ Wobst, WEG-Reform 2020, Rn. 58; anders Bärmann/Becker, a. a. O., Rn. 219).

4. Sonstige Haftung des Verwalters

Eine Haftung des Verwalters kann sich auch aus der Verletzung der Verkehrssicherungspflicht ergeben, jedoch nicht als originäre Pflicht, sondern nur, wenn er eine solche im Verwaltervertrag übernommen hat. Dabei genügt es nicht, wenn im Verwaltervertrag nur die ohnehin gesetzlich geregelten Pflichten des Verwalters geregelt werden. Die Klausel „im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens hat der Verwalter alles zu tun, was zu einer ordnungsmäßigen Verwaltung notwendig ist“, reicht nicht aus, um die Verkehrssicherungspflicht auf ihn wirksam zu übertragen. Ist jedoch die Verkehrssicherungspflicht wirksam auf den Verwalter vertraglich übertragen worden, kann die Pflichtverletzung nach §§ 823 ff. BGB nicht nur durch positives Tun, sondern auch durch Unterlassen gegeben sein (Bärmann/Becker, a. a. O., Rn. 224, 231).

Der Verwalter kann zudem haften, wenn er als Vertreter ohne Vertretungsmacht handelt (OLG München 2.8.23, 27 U 2547/22). Er darf ohne ausdrücklichen Beschluss der Gemeinschaft keine finanziellen Verpflichtungen eingehen. Im Fall des OLG hatte er eine umfangreiche Dachsanierung in Auftrag gegeben, obwohl in der Teilungserklärung die Vertretungsmacht der Verwaltung auf den Rahmen der Verwalteraufgaben beschränkt war. Es lag kein Beschluss der Eigentümergemeinschaft über die Beauftragung der konkreten Arbeiten vor. Der Verwalter haftete persönlich für den Werklohn.

5. Haftungsbegrenzung

Aufgrund dieser Haftungssituation besteht aus Sicht des Verwalters ein hohes Interesse daran, die eigene Haftung auszuschließen oder zumindest zu begrenzen. Er kann selbst die Initiative ergreifen und einen Verwaltervertrag vorlegen, der das Haftungsrisiko beschränkt, entweder durch einen Standardvertrag, den er auch für andere Eigentümergemeinschaften nutzt oder durch einen individuell ausgearbeiteten Vertrag für eine konkrete Eigentümergemeinschaft. Die Initiative kann aber auch von den Wohnungseigentümern selbst ausgehen, insbesondere, wenn ein Eigentümer im Rahmen der Selbstverwaltung die Tätigkeit des Verwalters übernimmt.

Die Haftung des Verwalters kann in einer von den gesetzlichen Vorschriften abweichenden Vereinbarung oder in einer Teilungserklärung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt werden (OLG Frankfurt a. M. 25.4.97, 20 W 433/96). Sie wirkt kraft Gesetzes für und gegen den jeweiligen Verwalter. Ein Beschluss genügt mangels Beschlusskompetenz nicht. Ein solcher Beschluss wäre nichtig (Grüneberg/Wicke, BGB, § 27 WEG Rn. 2).

Anders ist es jedoch, wenn es um die Haftungsbeschränkung des konkret bestellten Verwalters in einem individuellen Verwaltervertrag geht. Hier genügt ein Beschluss der Eigentümer. Die Beschlusskompetenz ergibt sich aus § 19 Abs. 1 WEG n. F. Diese Beschränkungen können vereinbart werden:

- Haftung auf einen Höchstbetrag,

- Verkürzung der Verjährungsfrist und

- Haftung nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit (Haftung wegen Vorsatzes im Voraus kann nicht erlassen werden, § 276 Abs. 3 BGB).

Die Haftungsbeschränkung wird mit Abschluss des Verwaltervertrags wirksam und gilt auch für Pflichtverletzungen aus dem Bestellungsverhältnis (Bärmann/Becker, a. a. O., § 26 Rn. 203). Bei einer nachträglich beschlossenen Haftungsbeschränkung muss jedoch unterschieden werden. Nur, wenn die Beschränkung der ordnungsmäßigen Verwaltung entspricht, ist sie wirksam. Dabei ist die Ordnungsmäßigkeit einer Verwaltungsmaßnahme am Gemeinschaftsinteresse zu messen. Es kommt auf die Nützlichkeit der Maßnahme für die Gemeinschaft an. Eine nur zugunsten des Verwalters beschlossene Haftungsbeschränkungsklausel im laufenden Verwaltervertrag ohne adäquate Gegenleistung ist unwirksam, z. B. Begrenzung auf eine Höchstsumme pro Schadensfall und pro Schadensjahr bei leichter Fahrlässigkeit (BayObLG 23.12.02, 2 Z BR 89/02).

Anders als im Individualvertrag kann im Formularvertrag die Haftung in der Regel nicht auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt werden, wenn der Verwaltervertrag ein Verbrauchervertrag ist. Das ist der Fall, wenn wenigstens ein Wohnungseigentümer Verbraucher ist. Es gelten dann §§ 307 bis 309 BGB (BGH 25.3.15, VIII ZR 243/13). Generelle Freizeichnungsklauseln für einfache Fahrlässigkeit sind nach § 309 Nr. 7 BGB unwirksam, wenn dort keine Ausnahme für Körper- und Gesundheitsschäden vorgesehen ist. Weiter ist die Klausel, nach der der Verwalter „nur bei nachweislich grober Fahrlässigkeit“ haftet, unwirksam, denn durch das Wort „nachweislich“ wird die Beweislast auf den Verwendungsgegner verlagert, insoweit wird eine von § 280 Abs. 1 S. 2 BGB abweichende Beweislast vereinbart, was in Verbraucherverträgen unzulässig ist (LG Frankfurt a. M. 20.2.20, 2-13 S 94/19).

Die Regelung im Verwaltervertrag, wonach Schadenersatzansprüche der Eigentümer gegen den Verwalter nur innerhalb von zwei Jahren ab Entstehung geltend gemacht werden können, ist eine zugunsten des Verwalters von den §§ 195, 199 BGB abweichende Regelung der Verjährungsfrist und des Fristbeginns und verstößt gegen das Freizeichnungsverbot nach § 309 Nr. 7 BGB. Sie ist unwirksam, weil sie unter Verstoß gegen § 202 Abs. 1 BGB die Verjährung für die Haftung wegen Vorsatzes verkürzt und zugleich in Abweichung von § 199 Abs. 1 BGB die Verjährung unabhängig von der Kenntnis des Geschädigten von den diesen Anspruch begründenden Umständen eintreten lässt. Hierdurch werden die Wohnungseigentümer i. S. v. § 307 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB unangemessen benachteiligt (BGH 19.7.19, V ZR 75/18).

6. Haftungsfreistellung durch Entlastung

Eine nachträgliche Freistellung des Verwalters von der Haftung kann durch Entlastung erfolgen. Die Eigentümer sprechen ihm hierdurch zugleich für die zukünftige Tätigkeit ihr Vertrauen aus. Mit der Entlastung sind i. d. R. die Folgen eines negativen Schuldanerkenntnisses nach § 397 Abs. 2 BGB verbunden (Bärmann/Becker, a. a. O., § 28 Rn. 293). Dies entspricht der ordnungsmäßigen Verwaltung, da hierdurch die Grundlage für eine Fortsetzung vertrauensvoller Zusammenarbeit geschaffen oder beim ausgeschiedenen Verwalter die zurückliegende Amtsführung als zweckmäßig gebilligt wird. Der Entlastungsbeschluss widerspricht jedoch ordnungsmäßiger Verwaltung, wenn Ersatzansprüche gegen den Verwalter erkennbar in Betracht kommen, etwa bei greifbaren Anhaltspunkten für eine Pflichtverletzung des Verwalters. Entscheidend ist ein objektiver Pflichtverstoß. Auf ein Verschulden des Verwalters kommt es nicht an (AG München 16.1.19, 485 C 15894/18 WEG).

7. Fazit

Das WEMoG hat die Stellung des Verwalters aufgewertet, aber dabei die Haftungsrisiken für ihn gleichzeitig erhöht. Haftungsbeschränkungen können sich aus Vereinbarung und Teilungserklärungen ergeben. Beschlüsse hierzu müssen ordnungsmäßiger Verwaltung entsprechen. In Formularverträgen ist eine Haftungsbeschränkung des Verwalters in der Regel ausgeschlossen. Im Interesse der Eigentümergemeinschaft und des Verwalters ist es sinnvoll, eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung abzuschließen. Zwar besteht seit dem 1.8.18 gemäß § 15 MaBV eine gesetzliche Versicherungspflicht für gewerbliche Immobilienverwalter bzw. für Verwalter von Wohnungen Dritter. Es gibt aber Ausnahmen für die Versicherungspflicht: Personen, die ihre eigene Wohnung oder Gewerbeimmobilien verwalten, sowie generelle nicht-gewerbliche Wohnungsverwaltung durch Eigentümergemeinschaften, Bekannte oder Verwandte sind aus der Regelung ausgenommen. Eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung schützt Gemeinschaft und Verwalter gleichermaßen und ist daher unerlässlich.

AUSGABE: MK 9/2024, S. 177 · ID: 50100763