Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Mai 2025 abgeschlossen.

Finanzierung im MittelstandDer Koalitionsvertrag steht: Kommt jetzt die Wirtschaftswende?

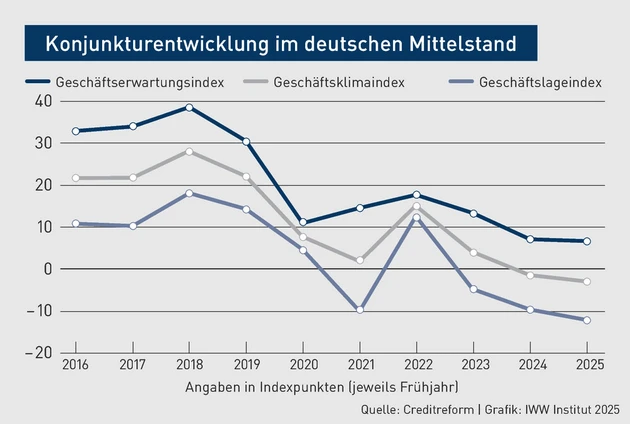

| Die Unternehmen, die Creditreform für die aktuelle Analyse der Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand befragt hat, schätzen ihre Geschäftslage im Frühjahr 2025 zum vierten Mal in Folge negativ ein. Der Indikator dafür, der Creditreform Geschäftsklimaindex, steht derzeit bei – 2,9 Punkten und ist damit gegenüber dem Vorjahr um weitere 1,5 Punkte gefallen. Die Erwartungen an die neue Bundesregierung in Bezug auf Impulse, die aus dem Stimmungstief herausführen, könnten daher kaum größer sein. |

1. Mittelstand fordert bessere Rahmenbedingungen

Die Kurven, die die Stimmung im Mittelstand beschreiben, zeigen nach unten.

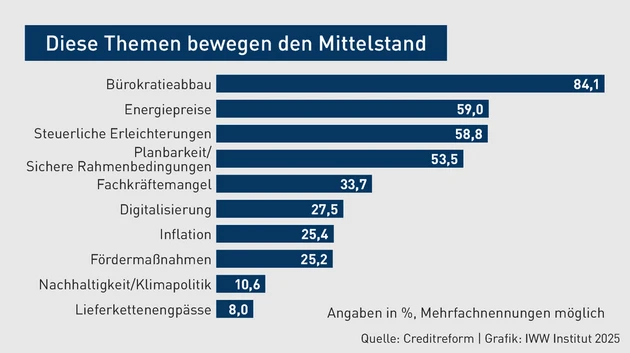

Die Arbeit des designierten Bundeskanzlers und seiner Regierungskoalition muss maßgeblich dazu beitragen, die Stimmung wieder umzukehren – sowohl bei den Bürgern als auch bei den Unternehmen. Laut der Creditreform- Befragung hoffen mittelständische Unternehmen auf Lösungen für vier große Themen:

- Bürokratieabbau (84,1 %)

- Senkung der Energiepreise (59,0 %)

- Steuerliche Entlastungen (58,8 %)

- Generell verlässliche und planbare Wirtschaftspolitik (53,5 %)

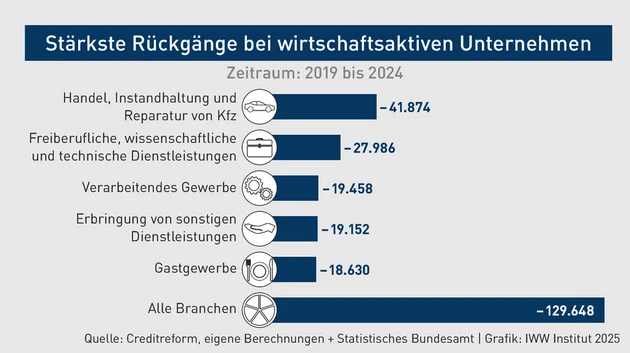

Viele Unternehmen befinden sich seit fünf Jahren im Krisenmodus. Die Coronapandemie und der Kriegsbeginn in der Ukraine, der Anstieg der Energiepreise und eine zeitweise massive Inflation, jetzt die erratische Handelspolitik der USA – all das hat dafür gesorgt, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland seit 2020 stagniert oder schrumpft. Das gilt auch für die Zahl der Unternehmen. Im Vergleich zum Jahr 2019, also vor der Coronapandemie, gibt es hierzulande heute 130.000 Unternehmen weniger. Das entspricht etwa 4 %. Kein Wunder also, dass Unternehmen und Wirtschaftsverbände von der neuen Regierung endlich Rahmenbedingungen fordern, bei denen es sich wieder rechnet, in Deutschland Maschinen herzustellen oder Gebäude zu bauen, bei denen es wieder Freude macht, einen Handwerksbetrieb oder einen IT-Dienstleister zu führen, und bei denen es erstrebenswert ist, Unternehmen zu gründen, Geschäftsideen zu entwickeln und groß zu machen.

Der Titel des Koalitionsvertrags „Verantwortung für Deutschland“ klingt vielversprechend, doch im Detail fehlt dem Abkommen der Mut. Mehr Mut haben Union und SPD vor den Sondierungen bewiesen. Dank ihrer Beschlüsse, die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben von mehr als 1 % des BIP auszusetzen und das Sondervermögen für Infrastruktur einzurichten, müssen sie sich in den kommenden vier Jahren nicht allzu heftig ums Geld streiten. Bei den wichtigen Reformthemen geht es jetzt allerdings in Trippelschritten voran, statt den großen Wurf zu wagen. Warum das Ergebnis bestenfalls eine Wirtschaftswende light ist, zeigen die folgenden Beispiele aus dem Koalitionsvertrag.

2. Die deutsche Wirtschaft stark machen (Zeile 86)

Gleich zu Beginn des Koalitionsvertrags formulieren die Partner: „Wir wollen Industrienation und Mittelstandsland bleiben, […] und werden den Standort Deutschland nach vorne bringen […].“ Auf den folgenden 144 Seiten formulieren Union und SPD weitere 269-mal, dass sie etwas tun „wollen“, und 494-mal, dass sie etwas tun „werden“ (die WirtschaftsWoche hat nachgezählt). Und in den Grundsätzen zur Haushaltspolitik folgt dann der entscheidende Satz: „Alle Maßnahmen des Koalitionsvertrags stehen unter Finanzierungsvorbehalt.“ Soll heißen: Was sich später noch als nicht bezahlbar herausstellen sollte, wird nicht umgesetzt. Dies zeigt, auf welch dünnem Fundament die Regierung ihre Arbeit aufnehmen wird.

Entsprechend verhalten reagierten auch Unternehmer und Wirtschaftsverbände auf das Papier. „Eine wirkliche Wirtschaftswende hin zu einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft ist das nicht“, sagt etwa Marie-Christine Ostermann (www.iww.de/s12819), Präsidentin des Verbands „Die Familienunternehmer“. Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) sieht immerhin „Ansätze für dringend notwendige, entschlossene Strukturreformen […] in dem Koalitionsvertrag […]“. Aber auch sie sagt: „Eine rasche Umsetzung ist nun entscheidend“ (www.iww.de/s12820). Denn gerade ihre Branche steht derzeit besonders unter Druck. Laut der Creditreform Analyse ist der Bestand im verarbeitenden Gewerbe von 2019 bis 2024 um 19.458 Unternehmen gesunken – durch Schließungen und Insolvenzen. Letztere sind von 2023 auf 2024 um 23,9 % auf 1.660 Fälle gestiegen.

3. Die Energiepreise (Zeile 955)

Ein Grund für die angespannte Situation in der Industrie sind die hohen Energiepreise. Für eine Kilowattstunde Strom inklusive Steuern und Abgaben zahlen Unternehmen (Nicht-Haushalte) laut Statistischem Bundesamt derzeit durchschnittlich 25,38 Cent (www.iww.de/s12821). Zum Vergleich: 2019 kostete die Kilowattstunde Strom lediglich 13,73 Cent. In einer gemeinsamen Erklärung an die Koalitionäre hatten mehr als 80 Branchenverbände deshalb u. a. wieder international konkurrenzfähige Energiepreise für Strom, Gas und Wasserstoff gefordert (www.iww.de/s12822).

Ausgewählten Branchen wollen Union und SPD nun mit einem Industriestrompreis helfen. Darüber hinaus versprechen sie, den Strompreis für Unternehmen und Verbraucher dauerhaft um mindestens 5 Cent/kWh zu senken, z. B. durch eine Senkung der Stromsteuer und eine Reduzierung der Umlagen und Netzentgelte. Zwar dürfte die Senkung in der Wirtschaft sehr willkommen sein, sie löst aber keine strukturellen Probleme. Die Kosten der Energiewende in Deutschland werden damit vom Stromverbrauch entkoppelt und auf die Steuerzahler verlagert. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat errechnet, dass eine Senkung der Stromsteuer und eine Deckelung der Netzentgelte in Verbindung mit einem Industriestrompreis den Staat rund 11 Mrd. EUR pro Jahr kosten wird (www.iww.de/s12797) – das ist Geld, das für den Aufbau einer verlässlichen und nachhaltigen Energieversorgung fehlt oder aus anderen Töpfen gestellt werden soll. Darüber hinaus wollen Union und SPD die sogenannte Gasspeicherumlage wieder abschaffen. Auch das klingt zunächst gut, entpuppt sich aber bei näherer Betrachtung als Tropfen auf den heißen Stein. Die Umlage beträgt derzeit 0,299 Cent/kWh. Selbst bei einem hohen Gasverbrauch sparen Unternehmen hier nur zwei- oder dreistellige Eurobeträge (bei 20.000 kWh z. B. nur 59,80 EUR).

4. Der Investitions-Booster (Zeile 1430)

Aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen wird in Deutschland schon seit vielen Jahren zu wenig investiert. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute warnen schon länger vor einem gefährlichen Trend. Laut der Creditreform Wirtschaftsforschung planen im Frühjahr 2025 nur 41,7 % der mittelständischen Unternehmen Investitionen. Das ist der niedrigste Stand seit mehr als zehn Jahren. Bleiben Ausrüstungsinvestitionen in Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen oder Software aber dauerhaft aus, sinkt die Produktivität und eine Abwärtsspirale beginnt.

Diese will die neue Regierung mit einem Investitions-Booster stoppen. So nennt sie die degressiven Abschreibungsmöglichkeiten von 30 % auf Ausrüstungsinvestitionen, die sie für die Jahre 2025, 2026 und 2027 einführen möchte. Lob dafür kommt u. a. vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Die beschleunigte Abschreibung sei wichtig für den industriellen Mittelstand, sagt dessen Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann (www.iww.de/s12823). Denn es gibt bereits Erfahrungen mit dem Instrument. Damit können Unternehmen Investitionen in bestimmte Güter steuerlich geltend machen. Im Gegensatz zur sonst üblichen linearen Abschreibung wirkt sich die degressive Abschreibung im Jahr der Anschaffung deutlich stärker steuermindernd aus. Dadurch rechnet sich die Investition für ein Unternehmen schneller. Nach den Berechnungen des IW könnten die Unternehmen bis 2028 so jährlich um gut 7 Mrd. EUR entlastet werden.

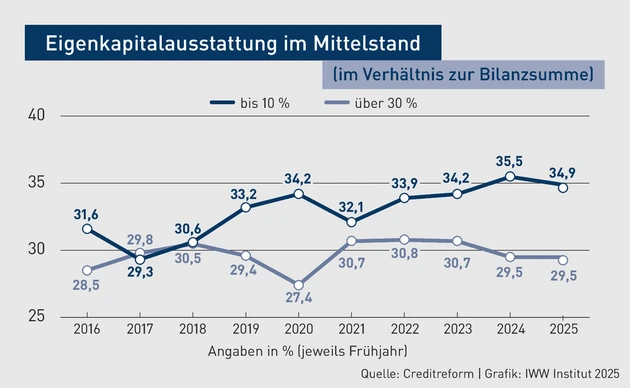

Als Liquiditätshilfe wird der Booster dringend gebraucht. Denn die Creditreform-Analyse zeigt, dass die Investitionszurückhaltung im Mittelstand auch mit der Eigenkapitalsituation der Unternehmen zusammenhängt. 29,5 % der KMU berichten von einer niedrigen Eigenkapitalquote von unter 10 %. Gleichzeitig ist der Anteil der Unternehmen mit einer hohen Eigenkapitalquote (über 30 %) von 35,5 % auf 34,9 % geringfügig gesunken. Hier könnten die Abschreibungsmöglichkeiten eine leichte Entlastung bringen. Allerdings kann dieser Schritt nur bedingt über das Ausbleiben einer großen Unternehmenssteuerreform hinwegtrösten. Diese soll erst 2028 kommen und der Soli, der vor allem Unternehmen belastet, soll bleiben.

5. Bürokratierückbau (Zeile 1775)

Der Koalitionsvertrag adressiert vor allem die Wirtschaft. Das Wort „Unternehmen“ kommt darin doppelt so oft vor wie das Wort „Bürger“. Wirtschaft und Industrie widmet der Koalitionsvertrag große Teile des ersten und zweiten Kapitels, darunter auch dem Thema Bürokratie – u. a. mit einem „Sofortprogramm für den Bürokratierückbau“:

Bis Ende 2025 sollen vor allem für kleine und mittlere Unternehmen Verpflichtungen zur Bestellung von Betriebsbeauftragten abgeschafft und Schulungs-, Weiterbildungs- sowie Dokumentationspflichten deutlich reduziert werden. Zudem soll das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz abgeschafft und durch ein schlankeres Gesetz auf Basis der Europäischen Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) ersetzt werden. Der Erfüllungsaufwand für die Unternehmen wird dadurch nicht vollständig entfallen, könnte sich aber deutlich reduzieren. Die Bonpflicht soll abgeschafft werden. Dafür wird für 2027 eine Registrierkassenpflicht ab einem Jahresumsatz von über 100 TEUR angekündigt. Die Nachhaltigkeitsberichtspflichten sollen entsprechend der Omnibus-Initiative der EU-Kommission reduziert werden (www.iww.de/s12825).

Und dann ist da noch die Idee des One-Stop-Shops für Gründer. Alle Anträge und Behördengänge, die für eine Unternehmensgründung notwendig sind, will die neue Regierung auf einer Plattform bündeln, sodass alle Schritte in nur 24 Stunden möglich sind. Gelingt die Umsetzung, könnte dies dazu beitragen, Unternehmensgründungen wieder einfacher und attraktiver zu machen und ihre Zahl, die seit Jahren bei etwas über 160.000 stagniert, zu erhöhen.

Die Wirtschaft soll wieder in Gang kommen |

AUSGABE: BBP 5/2025, S. 121 · ID: 50394751