Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Mai 2022 abgeschlossen.

Personenbezogene DatenUnbestimmte Rechtsbegriffe machen den Antrag nach § 15 DSGVO unzulässig

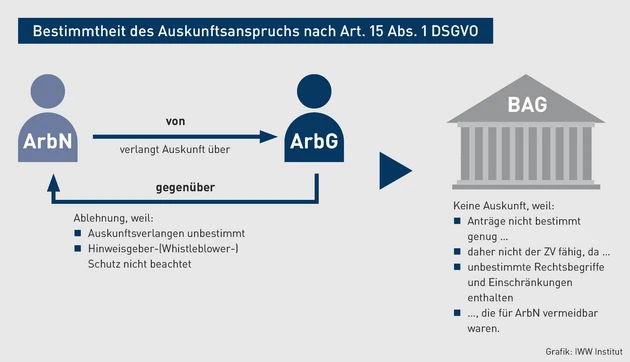

| Ein Klageantrag, der ergänzend zum Wortlaut von Art. 15 Abs. 1 Hs. 2 DSGVO auslegungsbedürftige Begriffe enthält, über deren Inhalt nicht behebbare Zweifel bestehen, ist nicht hinreichend bestimmt. Das folgt aus einer aktuellen BAG-Entscheidung. |

Sachverhalt

Die Parteien streiten zuletzt über Ansprüche auf Erteilung von Auskunft über vom ArbG verarbeitete personenbezogene Daten und Zurverfügungstellung einer Kopie dieser Daten. Der ArbN arbeitete zuletzt als Leiter Controlling/Operation/Mitteleinsatz beim ArbG. Dieser kündigte das Arbeitsverhältnis wegen verhaltensbedingter Gründe, nachdem unter anderem in einem bei ihm bestehenden Hinweisgebersystem zur Meldung möglicher Missstände (im Folgenden BPO) Vorwürfe gegen den ArbN erhoben worden waren. Die Kündigungsschutzklage ist zwischenzeitlich rechtskräftig zugunsten des ArbN entschieden worden.

Mit seiner Klage machte der ArbN zudem Ansprüche nach Art. 15 Abs. 1 Hs. 2 und Abs. 3 S. 1 DSGVO geltend. Seine Klageanträge seien hinreichend bestimmt. Bei datenschutzrechtlichen Auskunftsansprüchen sei ein besonders großzügiger Maßstab für die Bestimmtheit eines Klageantrags geboten. Ihm komme es im Wesentlichen auf seine personenbezogenen Leistungs- und Verhaltensdaten an, sofern diese vom ArbG in bestimmten, einzeln benannten IT-Systemen gespeichert würden. Weitergehend begehre er Auskunft über seine bzw. eine Kopie seiner personenbezogenen Leistungs- und Verhaltensdaten

- im E-Mail-Verkehr zwischen einem Mitarbeiter des ArbG und ihm,

- von den ihn betreffenden BPO-Fällen,

- von etwaigen Performance-Bewertungen des ArbG ihn betreffend.

Er akzeptiere, dass es wegen der gegenwärtigen Rechtslage einen Interessenwiderspruch zwischen dem Schutz von Whistleblowern und dem Auskunftsanspruch nach der DSGVO gebe. Gegebenenfalls sei im Vollstreckungsverfahren aufzuklären, ob der ArbG berechtigt sei, Kopien von Daten zurückzuhalten, weil dies zum Schutz Dritter geboten sei. Er beantragte, ihm Auskunft über die vom ArbG verarbeiteten und nicht in der Personalakte gespeicherten personenbezogenen Leistungs- und Verhaltensdaten zu erteilen, im Hinblick auf

- die Zwecke der Datenverarbeitung,

- die Empfänger, gegenüber denen der ArbG seine personenbezogenen Daten offengelegt hat oder noch offenlegen wird,

- die Speicherdauer oder falls dies nicht möglich ist, Kriterien für die Festlegung der Dauer,

- die Herkunft seiner personenbezogenen Daten, soweit der ArbG diese nicht bei ihm selbst erhoben hat,

- das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling sowie aussagekräftiger Informationen über die involvierte Logik sowie Tragweite und Auswirkungen einer solchen Verarbeitung,

- die zur Verfügungstellung einer Kopie seiner personenbezogenen Leistungs- und Verhaltensdaten, die Gegenstand der vom ArbG vorgenommenen Verarbeitung sind.

Der ArbG ist der Ansicht, den Klageanträgen fehle bereits die nötige Bestimmtheit, da sie im Falle des Obsiegens des ArbN nicht vollstreckungsfähig seien. Das Einsichtsrecht des ArbN in die BPO-Akte sei durch die Ausnahmetatbestände der DSGVO und des BDSG wegen entgegenstehender Interessen Dritter zu beschränken.

Das Arbeitsgericht gab der Klage statt. Auf die Berufung des ArbG änderte das LAG das erstinstanzliche Urteil teilweise ab, fasste den Tenor mit zahlreichen Einschränkungen, Bedingungen und Beispielsfällen neu, wies die Klage im Übrigen ab sowie ließ die Revision für beide Parteien zu.

Entscheidungsgründe

Das BAG (16.12.21, 2 AZR 235/21, Abruf-Nr. 227764) kam zum Ergebnis, dass die Revision des ArbG begründet ist. Das LAG habe dessen Berufung gegen das auf Art. 15 Abs. 1 Hs. 2 und Abs. 3 S. 1 DSGVO gestützte Urteil des Arbeitsgerichts zu Unrecht teilweise zurückgewiesen. Das Urteil des LAG sei rechtsfehlerhaft. Es verstoße gegen § 313 Abs. 1 Nr. 4 in Verbindung mit § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO und sei deshalb im Umfang der Beschwer des ArbG teilweise aufzuheben.

Ein Urteil ist aufzuheben, wenn die Urteilsformel nicht hinreichend bestimmt im Sinne von § 313 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO ist. Der Titel muss aus sich heraus einen bestimmten oder zumindest bestimmbaren Inhalt haben. Für den Schuldner muss aus rechtsstaatlichen Gründen erkennbar sein, in welchen Fällen er mit einem Zwangsmittel rechnen muss. Nach diesem Maßstab sei nach Ansicht des BAG der Tenor des Berufungsurteils nicht hinreichend bestimmt.

Unabhängig von der Frage der Bestimmtheit der ursprünglichen Klageanträge sei der Urteilsausspruch schon deshalb unbestimmt, da er bezüglich Auskunft und Kopie wegen der vom LAG selbst formulierten Einschränkung „soweit jeweils nicht die in den § 27 Abs. 2, § 28 Abs. 2, § 29 Abs. 1 S. 2 und 34 Abs. 1 BDSG geregelten Ausnahmen vorliegen“ nicht vollstreckungsfähig sei. Durch die Bezugnahme auf anderweitige gesetzliche Regelungen, die ihrerseits zahlreiche auslegungsbedürftige Rechtsbegriffe und Weiterverweisungen auf andere Normen enthalten, sei weder für den ArbG noch für ein Vollstreckungsorgan erkennbar, welche Verpflichtung zu erfüllen sei. Tatbestand und Entscheidungsgründe des Berufungsurteils würden nicht zur Verdeutlichung des unklaren Urteilstenors beitragen.

Die vom ArbN zuletzt gestellten Anträge seien mangels hinreichender Bestimmtheit im Sinne von § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO unzulässig. Die Verwendung auslegungsbedürftiger Begriffe komme nur in Betracht, wenn einerseits für den ArbN eine weitere Konkretisierung nicht möglich oder zumutbar sei, andererseits für die Parteien kein Zweifel an ihrem Inhalt bestehe, sodass die Reichweite von Antrag und Urteil feststehe. Ein Antrag, der nur den Gesetzestext wiederhole, sei regelmäßig nicht geeignet, einen bestimmten Streit der Beteiligten mit Rechtskraftwirkung beizulegen. Der vom ArbN zuletzt gestellte Antrag erfülle die nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO erforderlichen Bestimmtheitserfordernisse nicht, da er – ergänzend zum Wortlaut von Art. 15 Abs. 1 Hs. 2 DSGVO – auslegungsbedürftige Begriffe verwende, über deren Inhalt bei den Parteien Zweifel bestehen würden („Leistungs- und Verhaltensdaten“). Ferner verunklare die Ausnahme eines Speicherorts im Antrag („nicht in der Personalakte des Klägers gespeichert“), welche Auskünfte im Ergebnis verlangt werden würden.

Der ArbN wolle keine Auskunft über „alle“ gespeicherten personenbezogenen Daten, was der Wortlaut von Art. 15 Abs. 1 Hs. 2 DSGVO umfassen würde. Er wolle nur Auskunft über „Leistungs- und Verhaltensdaten“, aber nicht über diejenigen, die in seiner Personalakte gespeichert seien. Die Parteien seien auch nicht darüber einig, welche Daten hiervon erfasst werden würden. Anders als das LAG meint, führe ein Rückgriff auf die zu § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG ergangene Rechtsprechung des BAG nicht zu einer Bestimmtheit der Anträge. Die vorgenannte Norm erfasse Daten, die von „technischen Einrichtungen“ erhoben werden würden, die „dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen“.

Es müsse zwar aus Gründen des effektiven Rechtsschutzes einen Weg geben, den aus Art. 15 Abs. 1 Hs. 2 DSGVO folgenden Anspruch auch prozessual durchzusetzen. Das Prozessrecht solle das materielle Recht verwirklichen, dagegen nicht dessen Durchsetzung vermeidbar hindern. Dabei sei besonders darauf zu achten, dass der Anspruchsteller durch sein Auskunftsbegehren erst die Informationen erlangen will, die eine genauere Bezeichnung dessen, was über ihn an personenbezogenen Daten gespeichert ist, ermöglichen (vgl. zum Vorrang der „Auskunft“ vor dem Anspruch auf eine „Kopie“ auch BAG 27.4.21, 2 AZR 342/20).

Auch der Antrag zu 2. sei unzulässig. Eine bloß abstrakte Nennung der begehrten „Kopie“ unter Wiederholung des Wortlauts von Art. 15 Abs. 3 S. 1 DSGVO und Hinzufügung der auslegungsbedürftigen Kriterien „Leistung und Verhalten“, erfülle nicht die Voraussetzungen eines im Sinne von § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO hinreichend bestimmten Klageantrags. Bei einer Verurteilung wäre unklar, auf welche personenbezogenen Daten sich die Verurteilung konkret bezöge und wann der Anspruch erfüllt wäre (vgl. BAG 27.4.21, 2 AZR 342/20).

Relevanz für die Praxis

Bei der Formulierung „Leistungs- und Verhaltensdaten“ handelt es sich um unbestimmte Rechtsbegriffe, deren vollstreckungsrechtliche Reichweite vorliegend unklar war. Selbst wenn man sich die Annahme zu eigen machen wollte, dass es bei „Verhalten“ und „Leistung“ – die im Rahmen des § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG nicht weiter voneinander abzugrenzen sind – um ein „vom Willen des ArbN getragenes oder gesteuertes Tun oder Unterlassen“ geht, würde dies den Anspruchsinhalt nach Ansicht des BAG nicht verdeutlichen.

Solche Daten seien typischerweise Inhalt der Personalakte, die dort enthaltenen Daten würden vom Antrag aber gerade ausgeklammert. Welche Daten dieser dann noch umfassen solle, sei nicht ersichtlich. Es könne um Einschätzungen oder Meinungsäußerungen anderer Mitarbeiter über den ArbN gehen. So beim EuGH-Urteil (17.7.14, C-141/12 und C-372/12), wo auf den Umstand hingewiesen werde, dass die betroffene Person zwar Auskunft über die gespeicherten „Tatsachengrundlagen“ verlangen könne, nicht aber über die darauf basierenden „Analysen“. Oder um Informationen, die sich möglicherweise vom „Leistungs- und Verhaltensbegriff“ entfernen würden, wie es bei einem bloßen E-Mail-Wechsel häufig der Fall sein werde.

Im vorliegenden Fall habe der ArbG gegenüber dem ArbN angegeben, welche Daten – insbesondere in Bezug auf Hinweisgeber – er ihm nicht mitteilt. Hier habe der ArbN umso mehr die Möglichkeit gehabt, zu präzisieren, welche Auskünfte er noch begehre. Nach Ansicht des BAG habe er wohl klare Vorstellungen darüber gehabt, welche Auskunft er über welche Daten begehrte, benannte diese aber nicht eindeutig. Damit habe er in vermeidbarer Weise im Unklaren gelassen, welche konkrete Handlung er vom ArbG begehre. Damit habe er die Fragen, zu welchen Auskünften der ArbG verpflichtet sein solle, unzulässigerweise in das Vollstreckungsverfahren verschoben.

- Art. 82 DSGVO bei unzulässigem Detektiveinsatz: LAG Hessen in AA 22, 66

- Was gilt, wenn die Kundin vom ArbG den Impfausweis des ArbN verlangt? AA 21, 192

AUSGABE: AA 5/2022, S. 82 · ID: 48211678