Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe 02.04.2024 abgeschlossen.

Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Apr. 2024 abgeschlossen.

WertpapierhandelSteueroptimierung für Wertpapierhändler & Co. durch eine „Trading-GmbH“

| In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass Mandanten die Grenzen zum gewerblichen Wertpapierhandel im Privatvermögen überschreiten. Als Ausweg wird dann häufig über die Implementierung einer sog. Trading-GmbH nachgedacht. Dabei kann ein besonderer KSt-Trading-Tarif (ca. 0,75 % auf bestimmte Veräußerungsgewinne) genutzt werden, der auch grundsätzlich auf die GewSt durchschlägt. Dieser Tarif ergibt sich, wenn die wirtschaftliche Belastung aus Veräußerungsgeschäften nach § 8b Abs. 2 KStG (5 %) mit dem allgemeinen Körperschaftsteuersatz von 15 % angesetzt wird. Es ergibt sich dann – zumindest solange nicht ausgeschüttet wird – eine wirtschaftliche Steuerbelastung von ca. 0,75 % bezogen auf den Gesamtgewinn aus der Veräußerung von Anteilen an Beteiligungsgesellschaften. Bei diesem Modell muss man aber einige strukturelle Besonderheiten im Blick haben. Drohende Beschränkungen bei der Verlustverrechnung oder die mögliche Anrechnung im Ausland einbehaltener KapESt sind nur einige Aspekte, die zu beachten sind. |

1. Gewerbliche Einkünfte oder noch Vermögensverwaltung?

Bloße Vermögensverwaltung liegt vor, wenn sich die Betätigung als „Wertpapierhändler“ noch als Nutzung von Vermögen im Sinne einer Fruchtziehung darstellt und die Ausnutzung substanzieller Vermögenswerte durch Umschichtung nicht entscheidend in den Vordergrund tritt. Ein Gewerbebetrieb liegt dagegen vor, wenn eine selbstständige nachhaltige Betätigung mit Gewinnabsicht unternommen wird, die sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt und über den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinausgeht (vgl. R 15.7 Abs. 1 EStR). Der fortgesetzte An‑ und Verkauf von Wertpapieren reicht hierbei für sich allein noch nicht aus, auch wenn er einen erheblichen Umfang annimmt und sich über einen längeren Zeitraum erstreckt (vgl. BFH 20.12.00, X R 1/97, BStBl II 01, 706).

Gleicht der Auftritt einem Wertpapierhandels- oder Finanzunternehmen? Merke | Die entfaltete Tätigkeit muss vielmehr dem Bild eines Wertpapierhandels- bzw. eines Finanzunternehmens (§ 1 Abs. 3 KWG) entsprechen. Für ein Wertpapierhandelsunternehmen ist insoweit ein Tätigwerden „für andere“, vor allem „für fremde Rechnung“ kennzeichnend. Finanzunternehmen werden zwar – nicht anders als private Anleger – für eigene Rechnung tätig, zeichnen sich aber dadurch aus, dass sie den Handel mit institutionellen Partnern betreiben, also nicht lediglich über eine Depotbank am Marktgeschehen teilnehmen (vgl. BFH 30.7.03, X R 7/99, BStBl II 04, 408). Die für Wertpapiergeschäfte maßgebenden Grundsätze für die Abgrenzung zwischen gewerblicher Tätigkeit und privater Vermögensverwaltung gelten auch bei Devisen‑ und bestimmten Termingeschäften (vgl. BFH 6.12.83, VIII R 172/83, BStBl II 84, 132) oder für Optionsgeschäfte (vgl. BFH 19.2.97, XI R 1/96, BStBl II 97, 399; siehe auch H 15.7 Abs. 9 EStH, m. w. N.). |

2. Das Modell der „Trading GmbH“ als Steuersparmodell

2.1 Besonderer KSt-Trading-Tarif

Wie eingangs angeführt kann bzgl. einer laufenden Ertragsbesteuerung ein besonderer KSt-Trading-Tarif (ca. 0,75 %) bei Veräußerungsgewinnen genutzt werden. Demnach bleiben bei der Ermittlung des Einkommens etwaige Gewinne aus der Veräußerung eines Anteils an einer Körperschaft oder Personenvereinigung, deren Leistungen beim Empfänger zu Einnahmen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1, 2, 9 und 10 Buchst. a) EStG gehören, außer Ansatz (§ 8b Abs. 2 S. 1 KStG). Von dem jeweiligen Gewinn gelten 5 % als Ausgaben, die nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen (§ 8b Abs. 3 KStG).

Beachten Sie | Das Gesetz unterscheidet hierbei nicht zwischen Anteilen an anderen Körperschaften und eigenen Anteilen. Deshalb fällt auch der Verkauf von zur Weiterveräußerung erworbenen eigenen Anteilen unter § 8b Abs. 2 KStG. Die Begünstigung greift auch, wenn ein Organträger, auf den § 8b KStG Anwendung findet, Anteile an einer Organgesellschaft verkauft. Einzubeziehen ist dabei auch der Gewinn aus der Auflösung eines passiven Ausgleichspostens, der gebildet worden ist, weil der an den Organträger abgeführte Gewinn der Organgesellschaft von dem Steuerbilanzgewinn abweicht. Gewinnminderungen aus der Auflösung entsprechender aktiver Ausgleichsposten fallen unter das Abzugsverbot des § 8b Abs. 3 KStG.

Die Veräußerungsgewinnbefreiung gilt für Beteiligungen an in- und ausländischen Körperschaften, wobei grds. keine Mindestbeteiligungshöhe erforderlich ist. Auch ein KapESt-Abzug wird hierdurch grds. nicht ausgeschlossen. Demnach ist eine Anrechnung einbehaltener KapESt im Ausland auf die inländische KSt im Einzelfall möglich (§ 8 Abs. 1 i. V. m. § 36 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EStG). Auch eine Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug ist denkbar (z. B. ausländische Veräußerungsgewinne aus Aktien, Genussscheinen). Laufende Aufwendungen wie z. B. Finanzierungskosten stellen abziehbare Betriebsausgaben dar, eine „Deckelung“ wie im Privatvermögen nach § 20 Abs. 9 EStG findet hier nicht statt. Durch eine Trading-GmbH können auch „isolierte Verlustverrechnungstöpfe“ vermieden werden. Demnach sind nicht ausgeglichene negative Einkünfte in den folgenden Veranlagungszeiträumen bis zu einem Betrag von 1 Mio. EUR unbeschränkt, darüber hinaus bis zu 60 % des 1 Mio. EUR übersteigenden Betrags abzuziehen (§ 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 10d Abs. 2 EStG).

2.2 Besonderer GewSt-Trading-Tarif

Auch für Zwecke der GewSt gilt der besondere Trading-Tarif (ca. 0,75 %) nach § 7 S. 1, 4 GewStG. Danach gehören auch Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an einer KapGes zum Gewerbeertrag, wenn der Verkauf nicht im Zusammenhang mit der Einstellung des Gewerbebetriebs erfolgt (vgl. BFH 7.9.05, VIII R 99/03, BFH/NV 06, 608). Das gilt nach h. M. auch für eine 100%ige Beteiligung, weil § 16 Abs. 1 Nr. 1 Hs. 2 EStG lediglich die auf Milderung der Progression bedachte Fiktion einer Teilbetriebsveräußerung enthält und damit die Besteuerung als Gewerbeertrag nicht ausschließt (vgl. bereits BFH 2.2.72, I R 217/69, BStBl II 72, 470). Im Übrigen ist § 8b KStG anzuwenden. Dies gilt auch für Gewinne aus der Veräußerung sämtlicher Anteile an einer ausländischen KapGes (vgl. Brandis/Heuermann, GewStG, § 7 Rn. 136). Ein solcher Veräußerungsgewinn fällt auch regelmäßig nicht unter das sog. Schachtelprivileg.

Beachten Sie | Eine Kürzung nach § 9 Nr. 2a GewStG kommt vielmehr für unmittelbare und mittelbare Beteiligungen an einer nicht steuerbefreiten inländischen Kapitalgesellschaft i. S. d. § 2 Abs. 2 GewStG, einer Kredit- oder Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, einer Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft oder an einer Unternehmensbeteiligungsgesellschaft i. S. d. § 3 Nr. 23 GewStG in Betracht. Weitere Voraussetzung für die Kürzung nach § 9 Nr. 2a GewStG ist, dass die Beteiligung zu Beginn des Erhebungszeitraums mindestens 15 % des Grund- oder Stammkapitals beträgt (vgl. R 9.3 S. 1 ff. GewStR). Nach § 8b Abs. 5 KStG nicht abziehbare Betriebsausgaben begründen bereits gem. § 9 Nr. 2a S. 4 GewStG regelmäßig keinen Gewinn aus Anteilen.

2.3 Praxisfall aus der Besteuerungspraxis

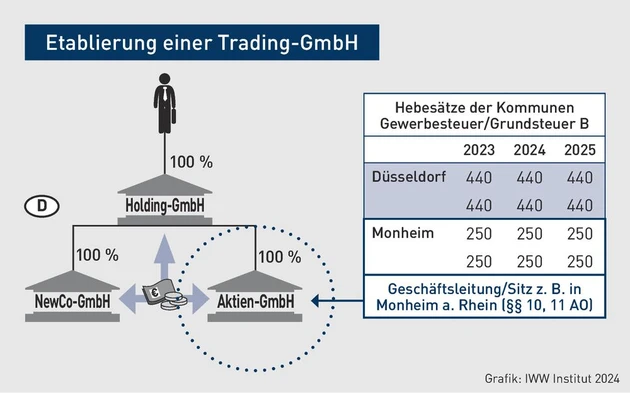

Wird in der Gestaltungspraxis über die steueroptimierende Implementierung einer sog. „Trading-GmbH“ nachgedacht, wird oft gleich eine steueroptimierte Holding-Struktur eingerichtet. In Einzelfällen wird auch über eine Gewerbesteueroptimierung durch Statuierung der Geschäftsleitung / des Sitzes in einer günstigen Kommune nachgedacht. So kann in Nordrhein-Westfalen als Alternative zum verhältnismäßig hohen GewSt-Hebesatz von 440 % (2023) in der Düsseldorfer Landeshauptstadt regelmäßig die nahegelegene Ziel-Destination Monheim/Rhein gewählt werden:

3. Besonderheiten bei Termingeschäften

3.1 Allgemeines

Der Begriff des Termingeschäfts umfasst sämtliche als Options- oder Festgeschäft ausgestaltete Finanzinstrumente sowie Kombinationen zwischen Options- und Festgeschäften, die zeitlich verzögert zu erfüllen sind und deren Preis unmittelbar oder mittelbar abhängt

- vom Börsen- oder Marktpreis von Wertpapieren,

- vom Börsen- oder Marktpreis von Geldmarktinstrumenten,

- vom Kurs von Devisen oder Rechnungseinheiten,

- von Zinssätzen oder anderen Erträgen oder

- dem Börsen- oder Marktpreis von Waren oder Edelmetallen.

Zu den Termingeschäften gehören insbesondere Optionsgeschäfte, Swaps, Devisentermingeschäfte und Forwards oder Futures, sowie sog. Contracts for Difference (CFDs). CFDs sind insoweit Verträge zwischen zwei Parteien, die auf die Kursentwicklung eines bestimmten Basiswerts spekulieren. Basiswerte können beispielsweise Aktien, Indizes, Währungspaare oder Zinssätze sein. Zertifikate und Optionsscheine gehören hingegen nicht zu den Termingeschäften. Beim Optionsgeschäft hat der Käufer der Option vielmehr das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung, zu einem späteren Zeitpunkt ein Geschäft, z. B. den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers, zu vorab festgelegten Konditionen abzuschließen (bedingtes Termingeschäft). Im Gegensatz dazu gehen beim Festgeschäft beide Vertragsparteien bereits bei Abschluss des Geschäfts die feste Verpflichtung ein, zu einem späteren Zeitpunkt z. B. einen bestimmten Kaufgegenstand zum vereinbarten Preis zu erwerben oder zu liefern (unbedingtes Termingeschäft; vgl. BMF 19.5.22, BStBl I 22, 742).

3.2 Risiko der Verrechnungsbeschränkung durch Trading-GmbH vermeiden

Die durch das Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen (GrenzStGestaltG; BGBl I 19, 2875) eingefügte Vorschrift des § 20 Abs. 6 S. 5 EStG zur Verrechnungsbeschränkung bei Termingeschäften ist erstmals anzuwenden auf Verluste, die nach dem 31.12.20 entstehen. Der Gesetzgeber wollte insbesondere keine neuen Gestaltungsmöglichkeiten schaffen. Erfasst werden hierbei alle Vorgänge, die unter § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 EStG fallen, insbesondere Optionsgeschäfte. Verluste aus solchen Geschäften, insbesondere beim Verfallenlassen von Optionen, können insoweit nur noch mit Gewinnen aus Termingeschäften und mit Erträgen aus Stillhaltergeschäften ausgeglichen oder von solchen Einkünften abgezogen werden. Eine Verrechnung mit anderen Kapitaleinkünften oder anderen Einkünften, auch im Wege der Günstigerprüfung (§ 32d Abs. 6 EStG), ist ausgeschlossen.

Der nicht ausgeglichene Verlust wird gesondert festgestellt und vorgetragen, wobei der Verlustabzug auf jeweils 20.000 EUR pro Person/Jahr begrenzt ist. Die Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass die erfassten Finanzanlagen spekulativ sind. Der Gesetzgeber beabsichtigte, das Investitionsvolumen und die daraus für Anleger resultierenden Verlustrisiken zu begrenzen. Die Einführung eines besonderen Verlustverrechnungskreises und dessen Ausgestaltung erscheint somit sachlich gerechtfertigt. Es muss dem Gesetzgeber freistehen, spekulative Finanzgeschäfte eindämmen zu wollen (Lenkungsziel). Daher stand es dem Gesetzgeber frei, spekulative Finanzgeschäfte einzudämmen. Die Begrenzung des Verlustausgleichs auf 20.000 EUR bewirkt innerhalb des Verrechnungskreises eine Mindestbesteuerung, deren Effekte somit hinzunehmen sind, solange finale Effekte im Rahmen zulässiger Typisierung vernachlässigt werden können. Die Vorschrift ist daher letztlich das Ergebnis eines politischen Kompromisses (vgl. Brandis/Heuermann, EStG, § 20 Rn. 469a, m. w. N.).

4. Anrechnung ausländischer Quellensteuer bei Auslandsgeschäften

4.1 Allgemeines

Nach § 43a Abs. 3 S. 1 EStG sind ausländische Steuern auf Kapitalerträge auf Ebene der Kreditinstitute nach Maßgabe des § 32d Abs. 5 EStG zu berücksichtigen. Danach ist bei jedem einzelnen ausländischen Kapitalertrag die jeweilige ausländische Steuer auf die deutsche Abgeltungsteuer anzurechnen, wobei ggf. die Anrechnungsregelungen nach den jeweiligen DBA zu berücksichtigen sind. Die Anrechnung erfolgt unabhängig vom Beitrag in- oder ausländischer Kapitalerträge zum Abgeltungsteueraufkommen; sie ist begrenzt auf 25 %. Verluste mindern die abgeltungsteuerpflichtigen Erträge unabhängig davon, ob diese aus in- oder ausländischen Quellen stammen. Die Summe der anrechenbaren ausländischen Quellensteuerbeträge ist hierbei auf die nach Verlustverrechnung verbleibende Abgeltungsteuerschuld anzurechnen.

Beachten Sie | Wenn nach Verlustverrechnung und Anwendung des Freistellungsauftrags die Abgeltungsteuer geringer ist als die anrechenbare ausländische Quellensteuer, so kann der Anrechnungsüberhang vom Kreditinstitut gesondert bescheinigt werden, damit der Kunde diesen gegebenenfalls mit anderweitig geschuldeter Abgeltungsteuer im Rahmen der Veranlagung verrechnen kann (Anwendungsfall des § 32d Abs. 4 EStG). Ist dies nicht möglich, verfällt die ausländische Steuer (vgl. BMF 19.5.22, BStBl I 22, 742).

4.2 Anrechnung ausländischer Steuern in Nicht-DBA-Fällen

Da es vor allem in Nicht-DBA-Fällen fraglich ist, ob die abgezogene ausländische Quellensteuer eine der deutschen Einkommensteuer entsprechende Steuer darstellt, können die Kreditinstitute nicht von einer generellen Anrechenbarkeit von Quellensteuern (ausländischen Steuern) auf Kapitalerträge ausgehen. Die gesetzlichen Voraussetzungen, nach denen eine Anrechnung ausländischer Steuern vorgenommen werden kann, müssen im Einzelfall vorliegen.

„Trading-GmbH“ kann erhebliche Vorteile bieten Fazit | Eine Steueroptimierung ist im Wertpapierhandel durch die Implementierung einer sog. „Trading GmbH“ grds. möglich. In der Gestaltungspraxis treten demnach häufig Einzelfälle auf, in denen Mandanten die Grenzen zum gewerblichen Wertpapierhandel im Privatvermögen überschreiten. Daher wird in Abgrenzung zur bloßen Vermögensverwaltung häufig über die steueroptimierende Implementierung einer „Trading-GmbH“ nachgedacht. Hierbei kann ein besonderer KSt-Trading-Tarif (ca. 0,75 % auf bestimmte Veräußerungsgewinne) genutzt werden, der auch grds. auf die GewSt durchschlägt. Das Risiko der Verrechnungsbeschränkung bei Termingeschäften kann hierdurch ebenfalls vermieden werden. Verluste aus solchen Geschäften, insbesondere beim Verfallenlassen von Optionen, können im Privatvermögen nämlich insoweit nur noch anteilig mit Gewinnen aus Termingeschäften und mit Erträgen aus Stillhaltergeschäften ausgeglichen oder von solchen Einkünften abgezogen werden. Auch eine Anrechnung einbehaltener KapESt im Ausland ist auf die inländische KSt möglich. Eine Anrechnung ausländischer Steuern birgt jedoch gerade in Nicht-DBA-Fällen etwaige Risiken, sodass eine Doppelbesteuerung im Einzelfall nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. |

AUSGABE: GStB 4/2024, S. 124 · ID: 49886334