Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Nov. 2024 abgeschlossen.

Kreditvergabe und BonitätseinstufungSelbsttest gibt Auskunft über die Kreditwürdigkeit des Unternehmens

| Aufgrund der konjunkturellen Lage und steigender Unternehmensinsolvenzen vergeben Banken Kredite an Unternehmen mit mittlerer oder schlechter Bonität nur noch zu hohen Zinsen oder verlangen zusätzliche Sicherheiten. Unternehmen, die einen Kredit benötigen, sollten daher mit einem einfachen Selbsttest ihre voraussichtliche Bonitätseinstufung überprüfen, um ihre Chancen auf einen günstigen Kredit zu testen. Im Fall eines mäßigen Ergebnisses bestehen Möglichkeiten, die Erfolgschancen zu erhöhen. |

1. Selbsttest erhöht die Chancen auf einen Kredit

Grundsätzlich sollten sich Unternehmer gut auf ein mögliches Kreditgespräch vorbereiten, um ein möglichst zinsgünstiges Darlehen zu erhalten. Schließlich hängen Wettbewerbsfähigkeit und Zukunft oft davon ab, ob ausreichend in Anlagen oder Innovationen investiert werden kann. Und je besser die Vorbereitung ist, desto schneller und einfacher gibt es ein Darlehen:

Merke | Bei kleineren Kreditvolumina von ca. 100.000 bis ca. 150.000 EUR verlangen die Banken i. d. R. deutlich weniger Unterlagen, da die Bonitätseinstufung in erster Linie anhand der Kontoanalyse erfolgt. Wenn es keine Auffälligkeiten gibt, werden kleinere Kredite oft auf Basis dieser Bewertung vergeben. Allerdings sind die Zinsen dann meist etwas höher, da keine umfassende Bewertung durch die Bank erfolgt. |

Praxistipp | Soll mit mehreren Banken verhandelt werden, sollten keine Kredit- sondern lediglich Konditionenanfragen gestellt und keine Unterschriften für Schufa-Auskünfte geleistet werden. Hintergrund ist, dass Kreditanfragen an Auskunfteien gemeldet werden, die u. U. unterstellen, dass ein Unternehmen Probleme bei der Kreditaufnahme hat, was zu einer Verschlechterung der Bonitätseinschätzung durch die Auskunfteien führen kann. |

- Voraussetzung ist zum einen, dass die von den Banken üblicherweise geforderten Unterlagen vorliegen. Dazu gehören u. a. vollständige Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre, Unternehmensplanungen (strategisch und operativ), Angaben zur Planungsqualität (wie groß war die Plan-Ist-Abweichung?), günstige Kennzahlenausprägungen, positive Informationen über die Geschäftsführung und das Management, gute Prozesse im Rechnungswesen und Controlling oder Aktivitäten im Risikomanagement.Umfangreiche Kreditunterlagen bereithalten

- Zum anderen sollte der Unternehmer wissen, wie das Institut den eigenen Betrieb in Sachen Bonität bzw. Kreditwürdigkeit voraussichtlich einstufen wird. Es gilt die Regel: Je besser die Bonität, desto besser die Aussichten auf einen zinsgünstigen Kredit und umgekehrt. Hier setzt der Selbsttest an. Der im Folgenden vorgestellte Selbsttest kann allerdings nur eine Orientierung bieten, da der gesamte Prozess der Bonitätsprüfung durch die Banken nicht offengelegt wird. Er zeigt aber – bei ehrlicher und ggf. etwas konservativerer Durchführung – durchaus, wo ein Unternehmen in Bezug auf seine Wettbewerbsfähigkeit steht, und es sollte keine größeren Überraschungen geben, weder positiv noch negativ.Im Vorfeld eigene Kreditwürdigkeit mit Selbsttest einschätzen

2. Selbsttest mit der Excel-Arbeitshilfe vornehmen

Der Selbsttest (Abruf-Nr. 50177919) ist einfach durchzuführen und besteht aus zwei Teilen bzw. Tabellenblättern.

2.1 Tabellenblatt Selbsttest

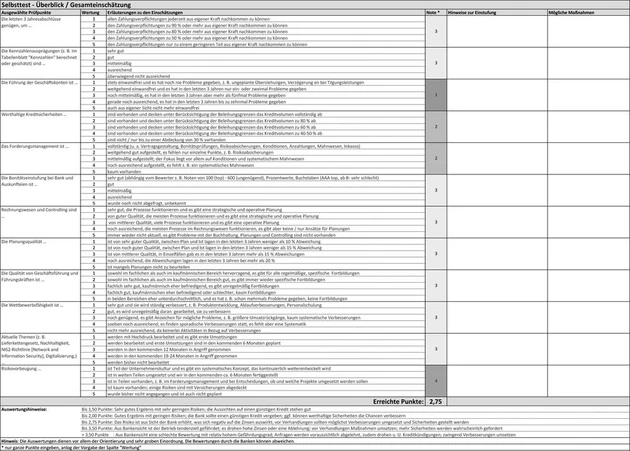

Das erste Tabellenblatt „Selbsttest“ (s. Abb. 1) enthält zwölf Fragen, die mit Noten von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht) beantwortet werden können. Analog zu den Vorgaben in der Spalte „Bewertung“ sind nur ganze Noten und keine Bruchteile einzutragen. Zur schnelleren Einordnung der Ergebnisse färben sich die Zellen abhängig vom Ergebnis grün (Wertung 1 bis 2), gelb (3) und rot (4 bis 5). Aus allen Antworten wird im unteren Teil eine Gesamtnote berechnet. Im Beispiel beträgt die Note 2,75, was einem eher mittleren Ergebnis entspricht, bei dem i. d. R. höhere Zinsen zu zahlen sind.

Eine Auswertungshilfe zur besseren Orientierung findet sich am Ende des Tabellenblatts. Im rechten Teil können Hinweise eingetragen werden, wie und warum man zu einer Bewertung gekommen ist und auch, ob und welche ersten Ideen es für Verbesserungen gibt.

Die Fragen sollten unbedingt ehrlich beantwortet werden Praxistipp | Es sollte strikt darauf geachtet werden, dass die Fragen ehrlich beantwortet werden und die Einschätzung eher etwas konservativer vorgenommen wird. Dann kann man relativ sicher sein, dass das Ergebnis in etwa dem Urteil der Banken entspricht. Um eine ehrliche Beantwortung sicherzustellen, sollte man den Selbsttest mit mehreren Personen durchführen und gemeinsam zu einer Bewertung gelangen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass auch sensible Fragen zum Führungspersonal enthalten sind und so „geschönte“ Ergebnisse eher vermieden werden können. |

Die Auswahl der Fragen orientiert sich an den Sachverhalten, die sowohl für die Banken als auch für die Unternehmen für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit wichtig sind. Beispielsweise wird nach

- der Qualität der Jahresabschlüsse,

- der Kennzahlenausprägung (vgl. Tabellenblatt „Kennzahlen“),

- der Güte der Kontoführung oder

- der Verfügbarkeit von Planungen und Möglichkeiten der Risikoprävention

gefragt.

Beachten Sie | Sowohl die Fragen als auch die Antwortmöglichkeiten sind Vorschläge, die verändert oder ausgetauscht werden können.

- Abb. 1: Tabellenblatt Selbsttest

2.2 Tabellenblatt Kennzahlen

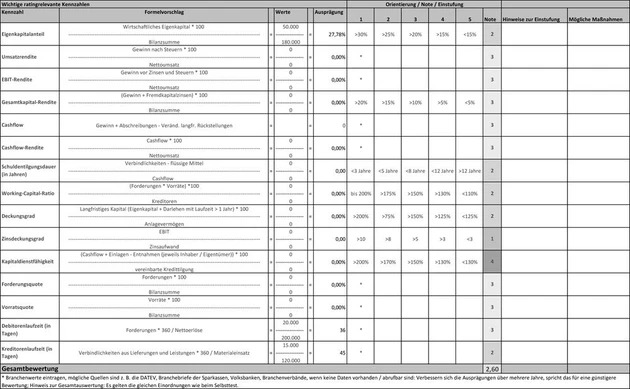

In jedes Rating bzw. jede Bonitätsbewertung fließen auch die Ausprägungen von Kennzahlen ein. Daher besteht im gleichnamigen Tabellenblatt die Möglichkeit, die Ergebnisse für die wichtigsten ratingrelevanten Kennzahlen darzustellen und zu bewerten. Derzeit sind 15 Kennzahlen vorgeschlagen, es können aber bis zu 18 Kennzahlen dargestellt werden. Bei den Formeln handelt es sich um Vorschläge, die angepasst werden können, z. B. wenn eine Bank andere Formeln ansetzt. In der Spalte „Werte“ können die Daten eingegeben werden, aus denen sich die Ausprägung der Kennzahl errechnet. Im Beispiel ist zu sehen, dass das wirtschaftliche Eigenkapital 50.000 EUR beträgt und die Bilanzsumme 180.000 EUR. Daraus ergibt sich eine Eigenkapitalquote von knapp 28 %, die aus Bankensicht mindestens mit „gut“ bewertet wird.

Beachten Sie | Nicht für alle dargestellten Kennzahlen gibt es verlässliche Orientierungswerte, wie dies z. B. bei der Eigenkapitalquote der Fall ist. Das liegt daran, dass es oft große Unterschiede zwischen den Branchen gibt. So sind z. B. Umsatz- und EBIT-Rendite im Handel oft niedrig, während sie im verarbeitenden Gewerbe oder bei Dienstleistern deutlich höher liegen. Hier ist es notwendig, entsprechende Branchenwerte zu erheben. Solche Vergleiche bietet z. B. die DATEV an. Aber auch die Sparkassen und Volksbanken haben einige Daten in ihren Branchenauswertungen.

Zudem sollte geklärt werden, ob die vorgeschlagenen Formelzusammensetzungen geeignet sind bzw. von der Bank so verwendet werden. Um auf das Beispiel der Eigenkapitalquote zurückzukommen:

In den meisten Fällen beziehen sich die Banken auf das wirtschaftliche und nicht auf das bilanzielle Eigenkapital. Beide können, müssen aber nicht übereinstimmen. Das wirtschaftliche Eigenkapital ergibt sich im Wesentlichen aus dem bilanziellen Eigenkapital (Stammkapital + Rücklagen, +/− Gewinn-/Verlustvortrag, +/− Jahresüberschuss/-fehlbetrag) zuzüglich eventueller Gesellschafterdarlehen bzw. abzüglich ausstehender Einlagen und Forderungen gegen Gesellschafter. Falls möglich, sollte mit dem Institut geklärt werden, wie dieses die Formeln bildet.

- Abb. 2: Tabellenblatt Kennzahlen

3. Begleitende Maßnahmen

Auch wenn der Selbsttest positiv ausfällt, ist es sinnvoll, weitere Analysen zur Abrundung vorzunehmen. Dabei sind die folgenden Fragen zu stellen bzw. ist die folgende Vorgehensweise empfehlenswert:

Praxistipp | Nicht zuletzt sollte das geplante Vorhaben selbst möglichst genau beschrieben und mit einer Wirtschaftlichkeits- oder Investitionsrechnung belegt werden, dass es sich wirklich lohnt. |

- Wie stufen wichtige Auskunfteien das Unternehmen ein (hier sind auch häufig als günstig erachtete Werte für Kennzahlenausprägungen enthalten)?

- Stimmen alle Angaben oder gibt es Fehler bzw. Unstimmigkeiten? Dann sollten diese vor weiteren Aktivitäten korrigiert werden.Stimmen alle Angaben?

- Wie wird sich die Branche voraussichtlich entwickeln? Was sagen z. B. Studien dazu? Welche Argumente gibt es, wenn das Unternehmen von der Entwicklung abweicht – positiv oder negativ?

4. Möglichkeiten, die Kreditwürdigkeit zu verbessern

Je nach Ergebnis des Selbsttests sollte geprüft werden, was verbessert werden kann. Nachfolgend einige Beispiele und Anregungen:

Ehrlicher Selbsttest zeigt, ob und wo Verbesserungsbedarf besteht Fazit | Ein ehrlicher Selbsttest zeigt, ob und wo Verbesserungsbedarf besteht. Um eine günstigere Bonitätseinstufung zu erhalten, sollten Unternehmen möglichst schon vor der Kontaktaufnahme mit dem Institut gezielt mit der Umsetzung von Maßnahmen beginnen und dies der Bank bei einem Antrag auch mitteilen. Aber auch wenn der Test positiv ausfällt, sollten Maßnahmen umgesetzt werden, um eine noch bessere Einstufung zu erhalten. |

- Kontoführung, z. B. durch konsequentere Ausnutzung von Zahlungszielen bei Lieferanten oder Verzicht auf Skonto, wenn dadurch ungeplante Überziehungen entstehen können

- Forderungsmanagement zur Verbesserung der Einzahlungsströme, z. B. durch Verkürzung der Zahlungsfristen, Konzentration auf Kartenzahlungen und Lastschriften, Erhöhung der Anzahlungen, konsequentes Mahnwesen oder Nutzung von FactoringVerbesserung der Einzahlungsströme

- Vorratssenkung, z. B. durch Umsetzung von Beschaffungsstrategien wie Just in Time für A-Artikel, genauere Produktionsplanung und damit auch präzisere Beschaffung, Verkauf von nicht mehr benötigten Materialien oder auch von Ladenhütern mit Rabatten

- Unternehmensplanung, mindestens eine operative Planung mit Umsatz, Kosten, Gewinn und Liquidität, besser noch eine strategische Planung, die das Geschäftsmodell und dessen Zukunftsaussichten für die nächsten ca. drei Jahre beschreibtMindestens eine operative, besser noch eine strategische Planung

- (Einfaches) Risikomanagementsystem, zu dem eigentlich jedes Unternehmen schon seit mehreren Jahren durch das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) verpflichtet ist, mindestens Auflistung möglicher Risiken samt Gefährdungspotenzial sowie Aufzeigen möglicher Lösungen

AUSGABE: BBP 11/2024, S. 296 · ID: 50115430